Михаил Гефтер

Вчера или также завтра?

Выступление М.Я. Гефтера в гамбургском театре «Талия», опубликованное в 11-м номере журнала «Знание — сила» за 1993 год.

1 538

1 538

Знание — сила. — 1993. — N11. — С. 2-5.

Гамбург. Театр «Талия». Сотни людей — старых, юных. Уцелевшие жертвы Освенцима, гонимые мигранты и меньшинства, все, кто встревожен событиями совсем недавними, свежей кровью. Речи и лица, говорящие без слов…

Не повод — дата: шестьдесят лет со дня прихода Гитлера к власти. Сомнение, гложущее ум: дано ли повториться? Современность взывает к истории: воспрети возврат! Но по силам ли это документу, воспоминанию, исследованию?

Историк у врат в преисподнюю. И он же, вслушивающийся в голоса тех, кто раньше других прозрел, отверг покорство, собою заслонил слабых, беспомощных.

У микрофона — служители Клио разных стран и континентов. Мне досталось представлять Россию. Мысль возвращается к павшим сверстникам, историкам по призванию и смертному часу.

Обращаюсь к аудитории:

«Я позволю задать вам тот же вопрос, что задаю и себе, — ради чего мы собрались сегодня в этом городе, в этом зале?

Не правда ли, странный вопрос? Разве не достаточно полномочий памяти, возвращающей к тем 11 часам 30 января, отдаленного от нас уже более чем полувеком, к тому легитимному эпизоду в жизни одной конституционной страны, к этом событию в мировой истории, которое повергло в пучину страданий, гибели и попранного достоинства десятки миллионов людей? Разве одно прикосновение к названной дате не обязывает нас, оторвавшись от злобы дня, вернуться к ней же, к этой злобной злобе дня сегодняшнего, чтобы разглядеть в ней нечто, превышающее реестр разъединенных кровопролитий, от истинного значения которых мы стыдливо увертываемся посредством эвфемизма «горячих точек»?

Все будто вновь — на круги своя. Снова клики и топот ног, стоны падающих. Вздыбленный этнос. Войны родословных. И тщета усилий замирить разом всех. И нужда в смирительной рубахе, узаконенной сообществом наций, едва ли не каждая из которых — и потенциальная жертва, и неисключенный кровопролитель.

Однако лишь незрячему дано не заметить, насколько изменился Мир. Не станем приговаривать — «к лучшему» или «к худшему». Нет ничего нарочитого ни в утверждении, что «худшее» — и поныне однояйцовый близнец прогресса, ни в допущении, что именно то, что сегодня более всего мрачит взор, таит в себе задаток перемен, выводящих нас не только за пределы досрочно окончившегося века, но и за рубежи по меньшей мере двух уже исполненных тысячелетий.

В качестве человека, у которого достает трезвости, чтобы измерить отпущенные ему сроки, я все же рискну поделиться с вами некоторыми соображениями, сжатый смысл которых может быть выражен словами: «Третьего тысячелетия не будет».

Не будет — в метафорическом и тем самым в доскональном смысле.

Это не заклинание и даже не прогноз. Скорее всего — заглушка от расхожих высказываний, склонных взирать на происходящее, доверяясь его внешней схожести с тем, что уже случалось (не раз, не два), а в конечном счете как-то «устраивалось», возобновляя человеческое существование на новом витке. Почему же не повториться этому и в 1990-х? И что помехою — переизбыток ли человеческого достатка, усредняющего людей и вместе с тем оскорбительно подчеркивающего неравенство их в доступе к доступному? Либо помехою — ожившие призраки, неоплаченные счета и распри, составлявшие жизнь, где «свое» таит производность от «чужого», самая чужесть которого не требует ни разъяснений, ни доказательств? Или, наконец, помехой урезонивающему повтору — тот червячок сомнения, закравшийся в нашего предка, сомнения в бесспорности владения им жизнью, из чего, спустя несчитанные века, вырастут и самозапрет, и свобода — неразлучные оппоненты, подвигающие человека вперед с оглядом назад, творя таким образом собственно человеческое время.

У XX столетия много вывесок, конкурирующих в обозначении его содержания и смысла. Одними законно подчеркивается вершинность его, другие с не меньшим основанием пользуются образами апокалипсиса. Но не будет ли достовернее не столько сближать эти крайности, сколько надстроить над ними одно, как бы вобравшее в себя все pro и contra века, разъединившего человека и его время. Творец ли выдохся, либо время, обретшее власть над своим творцом, исчерпало ресурс гоньбы?.. Неприметно, а затем с яростью слепоты человек начал рушить прошлое, быть может, и не замечая, что тем самым он «выбрасывает» себя и из будущего.

Не здесь ли источник последней земной схватки? Не окажутся ли люди погребенными под рассыпающейся храминой всемирной поступательности?А может, лишь ей пришел конец? Только ей, но не человеку?

Череда потомков — довод в пользу и обет: безусловную Атлантиду заместить катаклизмом сознания. Лишь такой ценой роду Хомо удастся, вероятно, совершить непомерное усилие возврата в эволюцию. Не к стихийной выбраковке, но и не к селекции избранничества. Иное. Пока без имени. С измененным масштабом, где отдельный дом станет равновеликим планете, где самоцельное разнообразие малых человеческих миров придаст еще не угаданную направленность большому Миру: космическому в земных границах. Идея же человечества, кумир единственного единства, который вдохновлял многие поколения людей, возвышая их и требуя от них жертв без числа, этот кумир будет даже не сокрушен. Скорее, похоронен с почестями. Человечество станет навещать лишь наши сны, уступив (навсегда!) дневную явь аритмии повседневных существований, где человек только и способен стать счастливым без погони за счастьем.

Я понимаю, что все это звучит декларативно. Еще одна утопия!

И, конечно же, не такими словами доступно остановить бритоголового осквернителя еврейских могил либо лидеров, разжигающих страсти импровизированных организованных скопищ зыком: «Вон иностранцев!», либо тех владельцев множительных аппаратов, которые еще в 1990 году внушали делегатам партийного ареопага в советской столице: «Нам нужен новый Гитлер, а не Горбачев». Встает вопрос: а допустимо ли сегодня в этих случаях, как и во множестве других, полагаться на образумление словом?

Мы подошли к роковому пункту. Ибо за вычетом слов существует лишь сила. Сила, воплощенная в законе. И сила, превышающая закон. Тогда, в 1933 году, достало бы одного лишь нового табу, чтобы воспрепятствовать нацистской диктатуре? А если нет, если его не хватило бы, даже если б его служители не были скованы классовым эгоизмом и геронтологическими страхами, то можно ли, оглядываясь назад, представить себе коалицию Фемиды и ревнителей пересоздания жизни, притом (не забудем) радикально расходящихся в представлениях об этом искомом Завтра?

…Школьные малолетки провинциального города, я и мои сверстники, ждали тогда со дня на день сводок о баррикадных битвах на немецкой земле. Сегодня, признаться, я не многим мудрее того четырнадцатилетнего мальчика с пионерским галстуком и значком международного слета в Галле, которым я особенно гордился, хотя и не был там. Я и сейчас не мыслю справедливости, в истоках которой не было бы самоотреченного подвига равенства. Я и сейчас воспринимаю свободу как радостную возможность облегчить участь того, кто рядом, и того, кто совсем далеко. Но я и узнал немало, что наливает ноги свинцом, а на место прежних упований ставит даже не мнимости скоропостижного прозрения, а мучительные и неуходящие «вопросительные крючки», как иронически именовал их Пушкин, впрочем, быть может, ощущая их близость к тем вервиям, на которых вешали людей. В самом деле, разве в оплату за знание не входят гибели и падения, и кто ведает их счет?

Я знаю теперь, что солдаты немецкого вермахта не только убивали, но и погибали, при том, что гибель уносила со многими из них разум и совесть. Я знаю, что антигитлеровская коалиция держав в существеннейших отношениях не совпадала с антифашистской войной простых людей и что долгу преданный рядовой Василий Теркин был потенциально опаснее Сталину, чем герой битвы под Москвой генерал-перебежчик Андрей Власов. Я знаю, что в единодушной Ялте гнездилась бацилла «холодной войны», а нюрнбергская Немезида оставила ту скрытую в человеческих сердцах вину, которая, будучи неискупленной, да и просто непонятой, сегодня пьет кровь живых во имя предков.

Кто отважится доказать, что фашизм конца века XX — это всего лишь атавизм и что в его человекоубийственных поползновениях не скрыта тайная тоска и отчаяние людей, склонных видеть вокруг себя анонимную опасность, притом направленную против них лично?

Но ведь в сущности это не так уж ново. Европейскими столетиями исторические часы отбивали сроки для всех. Укладывайтесь! Поспешайте! XX век довел до края и исподволь взорвал эту ситуацию. Уже несколько человеческих генераций вступили в жизнь под знаком замирающего времени. А тот непридуманный раскол Земли на два вожделеющих ее «мира» превратился — в свою очередь — в дуумвират замершего времени, который на диалекте Лос-Аламоса и Арзамаса-16, Варшавского пакта и НАТО, вашингтонского Белого дома и московского Кремля стал именоваться «гарантированным взаимным уничтожением».

Сегодня со всех амвонов и кафедр слышится отходная «холодной войне». Не торопимся ли? Я не ставлю под сомнение договоры и джентльменские обеты. Даже кровожадным трудно переспорить ныне бюджет и экологию. Меня волнует другое: справится ли психика человека, приученного к отодвинутой смерти, с внезапным переходом к «просто» жизни, изо всех пор которой так легко вынырнуть первозданным страстям и страхам, некогда разогнавшим людей по лону Земли, наделив их самосохранным различием языков и разрешительным убийством «чужих»?

Каков же выход? Завести заново исторические часы? Или отказаться раз и навсегда от вселенских сроков? Либо что-то иное, соединяющее человеческое «вместе» и не менее, если не более, человеческое «врозь» способами, еще не освоенными? Одно ясно: откладывать нельзя — если не ответ, то вопрос. Он-то стучится в каждую дверь… В начале 1990-х мы приоткрыли щелку ему, если позволительно называть щелкою последствия разрушений и перестановок, которые изменили облик Восточной Европы и российской Евразии, поставив при этом мир перед отчасти скрытой, отчасти еще не вполне осознанной опасностью захлопнуться в однопоюсности «гарантированного уничтожения». Будет ли эта однополюсность американо-европейской или с добавлением Японии, будет ли атлантизм иметь российско-азиатское либо иное, тихоокеанское, продление — предугадать трудно. Но в любом случае и даже при самых благих намерениях любая монополия на охрану Земли и человека грозит человеку и Земле.

Кто усомнится ныне, что Джордж Оруэлл в своем романе-притче лишь слегка ошибся в датах? Да разве он исчез, этот Мир Новояза, разгороженный по клеткам надзираемого одиночества и намертво связанный в сценариях планетарного столкновения, которое не больше, чем тщательно вымеренная симуляция? Это — Вчера, которое еще в силах заглотнуть Завтра. Был ли автор «1984» безнадежным пессимистом? На этот вопрос я затруднился бы ответить однозначно, тем более, что дистанция, отделяющая меня от этого человека, велика, но не безмерна. Он старшей, я младший представитель поколения, которое, быть может, сегодня дальше от начинающих жить, чем их далекие предки. В сердце Оруэлла жила любовь к Испании, из его сознания не уходил ее благородный и печальный урок страны — жертвы фашизма. И, увы, также жертвы антифашизма.

Я не хочу в этом, пожалуй, самом трудном пункте, допустить хотя бы малейший привкус двоемыслия. Если вдуматься, не давая себе снисхождения, то неотвратимо приходишь к выводу: у самых воинственных станов была не только общность людей, видящих друг друга в прорезь прицела. Их также соединяла, соединяла ненавистью, общая человеческая беда. В 1930-е это было прежде всего социальное отчаяние, охватившее миллионы людей, которых кризис лишил не только достатка, но и жизненной ниши. Человек оказался без защиты — не только внешней, но и внутренней. Быть может, даже более всего без внутренней. Фашизм предложил выход: вернуть «Я», отнятое у одиночки, радикальным упразднением «Я» как суверенного основания всечеловеческой жизни.

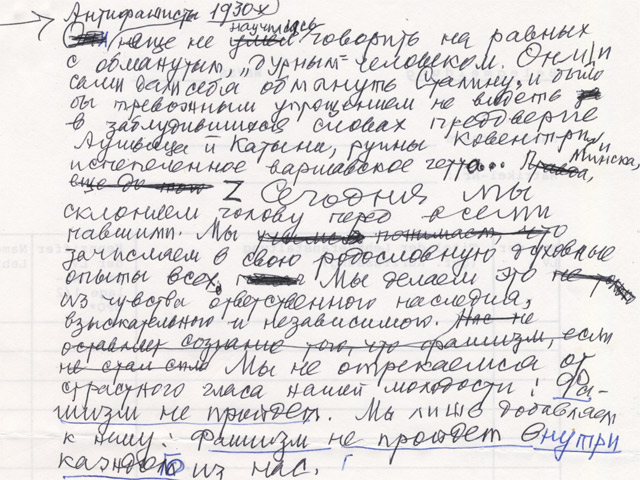

Как ни горько признать, фашизм не сам по себе взял верх, а антифашизм потерпел поражение. Славные умы, разъединенные оттенками ищущей мысли, художнический гений, вплотную прикоснушийся к магме и шлакам человекотрясения, не сумели вовремя прийти на выручку обезличиваемой людской множественности… Антифашисты 1930-х еще не научились говорить на равных с обманутым, одурманенным человеком. Они и сами дали себя обмануть Сталину, и было бы тревожным упрощением не видеть в заблудившихся словах преддверие Треблинки и Катыни, руин Ковентри и Минска, испепеленное Варшавское гетто…

Из истории достаточно известно, что трагедии, происходящие в жизни людей и народов, в одних случаях роднят их, в других же — приводят к результатам прямо противоположным. Былая кровь, прошлые страдания и обиды множат чуждость, копят ненависть, подстрекают к расплате.

Я не сомневаюсь, что собравшихся в зале знаменитого гамбургского театра объединяет потребность стать ближе друг к другу. Не скрывая различий, не утаивая сомнений и разногласий! Напротив, Ими крепя близость, вход в которую не закрыт заранее ни для кого.

Склоняя голову перед павшими, мы тем самым зачисляем в свою родословную духовные опыты всех. Мы делаем это не из снисходительной терпимости, которая сама по себе неплоха, но по меньшей мере | недостаточна, а из чувства ответственного наследия.

Мы не отрекаемся от страстного гласа нашей молодости: «Фашизм не пройдет!». Мы лишь добавляем: «Фашизм не пройдет внутри каждого из нас».

Комментарии