Марко Д’Эрамо

Популизм и новая олигархия. Часть 1

Можно ли относиться к «популизму» предубежденно? Да, утверждает политология в США.

3 869

3 869

© Stuart Richards

Отвращение, с которым сегодня говорят о «популизме» и «популистах», — это хорошо известный прием в политической игре. Экс-премьер-министр Италии Марио Монти в свое время призывал «избегать возврата к прошлому и к популизму». Президент Франции Франсуа Олланд сегодня предостерегает от «возвращения к избыточному популизму» («как в Италии»), а французский премьер-министр Пьер Московичи, в свою очередь, выражает опасения, что односторонние программы строгой экономии могут «спровоцировать социальный кризис, что приведет к популизму». О популизме говорят как о чем-то «враждебном», «опасном» и «нецивилизованном». Никто не знает, почему это детище лаунж-баров, «вызванное к жизни важничающими бездарными актерами», всегда «идет в ход», и даже непорочная Свободная демократическая партия Германии решилась оседлать этого конька. Если австрийские социал-демократы решили вернуться к корням, то это принципиальная позиция, не имеющая ничего общего с «дешевым популизмом ради того, чтобы набрать побольше голосов». Популизм — это всегда «антисистемная» угроза, и он не перестал быть таковым только потому, что теперь существует в «цифровом» виде [1]. И так далее.

Одно бросается в глаза на фоне этого тревожного единодушия: все рассуждают о популизме так, как будто все знают, о чем идет речь. В действительности политологи спорят о значении этого слова по крайней мере пятьдесят лет. На знаменитой конференции 1967 года, проведенной в Лондонской школе экономики, основной доклад, который произнес историк Ричард Хофстадтер, был озаглавлен «Все говорят о популизме, но никто не знает, что это такое». Обсуждение временами становилось смешным помимо воли участников. Например, Маргарет Канован перечисляет семь видов популизма, а Петер Виль насчитывает не менее двадцати четырех его характерных особенностей; во второй половине своей работы он упоминает также и исключения — популистские движения, которые таковыми особенностями не отличаются [2]. Коротко говоря, когда этот термин начинает использоваться для таких разнообразных вещей, теряется сама сущность явления. Гораздо легче было бы определить, что не является популизмом. В то же время, как мы увидим, та социальная категория, из которой произошло понятие «популизм», а именно «народ» (‘the people’), совершенно исчезла из политического дискурса. В настоящей работе мы предлагаем объяснительную схему того, какой путь проделали оба эти понятия, «популизм» и «народ»; но вначале обратимся к их истории.

Мир популизма

Эта история началась, по Вилю, еще в XVII веке, с движений «левеллеров» и «диггеров» в Англии. Сюда же относятся и английский чартизм, и наша Популистская партия, народники и социалисты в России, Ганди в Индии, Шинн Фейн в Ирландии, «Железная гвардия» в Румынии, последователи Ататюрка, кемалисты в Турции, Партия социального кредита в провинции Альберта (Канада), Объединенная федерация общего блага Томми Дугласа в провинции Саскачеван (Канада), Институционно-революционная партия в период правления Ласаро Карденаса в Мексике, «Народное действие» Фернандо Белаунде Терри в Перу, «пужадизм» во Франции и социализм Джулиуса Ньерере в Африке. Не говоря уже о «нассеризме»в Египте, о «перонизме» в Аргентине, о Социально-демократической и о Рабочей партии в Бразилии, о Доминиканской революционной партии, о Национальной армии освобождения в Коста-Рике, о партии «Демократическое действие» в Венесуэле, о «кастроизме» на Кубе, а также о военных реформаторах, воспроизводящих модель «нассеризма» более чем в половине стран мира. Этот список пополнился еще в конце XX века: появились «Северная лига» в Италии; «этнопопулизм», расцветший на руинах бывшей Югославии; Сильвио Берлускони, действия которого называют «телепопулизмом» [3]. Фашизм Муссолини, включая все его разновидности, тоже естественным образом входит в этот универсум. Формально сюда же относятся «Движение пяти звезд» Беппе Гирилло и разновидности «антиполитики», от Партии пиратов Германии до Партии свободы Герта Вилдерса в Голландии и международных протестных движений (Occupy movement), поскольку, в конце концов, 99% против 1% — такой же итог, как и любой другой. И наконец, где-то на периферии этого универсума — «Движение чаепития», которое тоже считают популистским.

Изучив это перечень, мы легко приходим к выводу, что искать какое-то единое определение, которое описывало бы все перечисленные кейсы, бесполезно. Еще в 1980 году Рафаэль Кинтеро и Ян Роксборо предложили просто не использовать термин «популизм» в социальных науках [4]. Но такое решение не может быть принято в индивидуальном порядке: кто-то перестанет его использовать, а кто-то будет продолжать употреблять, распространять его. Альтернативный путь — считать, что неопределенность и противоречивость — это определяющие характеристики. Этим путем пошел Пьер Андре Тигиефф, который определял популизм как политический стиль, который «может придать форму разнообразному символическому материалу; его могут практиковать приверженцы разных политических взглядов; тогда популизм приобретает политическую окраску своего месторасположения». Подобных взглядов придерживается и Ив Сюрель, который в эссе о Берлускони писал, что популизм не представляет собой какой-либо отдельной позиции, а соответствует «некому измерению того дискурсивного и нормативного регистра, которого придерживается политик». Популизм, пишет Эрнесто Лакло, «это не определенный прием, а набор дискурсивных ресурсов, который можно использовать различным образом», «изменчивых означающих», которые соответствуют разным значениям в разных историко-политических ситуациях [5].

Идея о том, что понятие «популизм» можно применять, считая, что это определенный тип риторики, по-разному используемый в разных ситуациях, довольно заманчива, но на самом деле она позволяет только зафиксировать его многозначность, и только. Тем не менее, существует и третья возможность. Она основана на том, что популизм никогда не является самоопределением. Никто не говорит о себе, что он популист; обычно этот эпитет приписывают вам ваши политические противники. В своем наиболее грубом проявлении это просто оскорбление, в более цивилизованной форме — негативная оценка. Но, поскольку никто никогда не определяет себя как популиста, можно утверждать, что употребление этого эпитета больше говорит о тех, кто его использует, чем о тех, к кому его применяют. Таким образом, ситуация использования термина «популизм» может быть полезным герменевтическим инструментом для того, чтобы охарактеризовать те политические партии, которые обвиняют своих оппонентов в популизме.

За и против

Этот подход обладает одним важным преимуществом, а именно, позволяет включить в рассуждение временное измерение. Ведь популизм не всегда был так распространен, как в наше время, и не всегда являлся только негативным определением «для других». До Второй мировой войны многие политические деятели и партии называли себя популистскими, что для них означало, прежде всего, быть популярными. Это были «народные партии»; когда такая партия появилась в США, она стала также называться «популистской партией». Ее политическая платформа, принятая в 1892 году в Омахе, кажется нам знакомой:

«Мы встретились среди народа, который стоит на грани морального, политического и физического уничтожения. Коррупция проникла всюду: в процедуры голосования, в органы законодательной власти, в Конгресс и даже в суды. Люди деморализованы. Газеты либо куплены, либо их заставляют молчать другим способом, общественное мнение молчит, бизнес повержен, дома заложены, рабочие доведены до нищеты» [6].

Вплоть до середины XX века многие, таким образом, гордились тем, что их называли популистами. Понятно, где проходила граница: с одной стороны, были те, кто был за народ, с другой — те, кто был против него; с одной стороны, те, кто хотел, чтобы плебс стал народом, с другой — те, кто считал, что люди — это всего лишь плебс, и ничего больше. Это очень старое противостояние, где не только популисты, но и сам народ был объектом презрения и оскорбления; эта история началась как минимум в VI веке до н.э.; по Геродоту, персидский военачальник Мегабиз выступал против тех, кто хотел «призвать народ во власть»:

«Нет ничего более непонятного, ничего более распущенного, чем огромная толпа. Было бы совершенно нелепо, желая освободиться от распущенности тирана, предаться в руки грубой, разнузданной толпы. Любой тиран, несмотря на все его деяния, хотя бы знает, что он делает; но толпа совершенно не обладает таким знанием, да и откуда бы ему взяться у черни, невежественной и не имеющей естественного чувства справедливости?» [7]

В этом отрывке собраны практически все стереотипы, определяющие набор риторических фигур, которые будут использоваться в течение последующего тысячелетия применительно к понятию «народ»: он ни на что не годится, он невежественен, распущен, дик, невосприимчив и импульсивен.

Понятие «чернь» также имеет долгую историю. Во второй половине XIX века Ипполит Тэн украсил страницы своего сочинения «Происхождение современной Франции» (Origines de la France contemporaine, 1876–94) описаниями «отбросов общества»: «В каждом значительном мятеже участвуют одни и те же злодеи и бродяги, враги закона, дикари, мародеры и головорезы, которые, как хищники, рыщут повсюду, где только чуют добычу. Это они служат орудиями общественного или личного злого умысла» [8].

Защитники народа, напротив, появились гораздо позже, возможно, потому, что те, кто был способен выражать свои мысли письменно, обычно пополняли собой ряды «патрициев» (optimates), самопровозглашенных «лучших людей» своего времени, либо благодаря происхождению, либо через обретение нужных связей. Последователи Томаса Мюнцера в Германии XVI века, а также «левеллеры» и «диггеры» в революционной Англии XVII века были первыми, кто обосновал свою миссию, апеллируя к тому, что «народ — от Бога» (‘people of God’). В XVIII веке пришло время французской «Энциклопедии». В статье «Народ» Шевалье де Жокур иронично замечает: «Во Франции народ когда-то считали самой полезной, высоко ценимой и, как следствие, уважаемой частью нации». Однако в дальнейшем «тот класс людей, который составляет народ, стал более ограниченным»: торговцы, финансисты, писатели и юристы постепенно отделились от народа, к которому стали относиться только крестьяне и рабочие, чье трудолюбие, честность и скромность Жокур продолжает воспевать, до тех пор пока не подводит нас к своей реальной политической цели: «Если бы эти так называемые политики, эти гении, исполненные человечности, поездили по миру, они бы увидели, что производство нигде так не процветает, как в тех странах, где “маленьким людям” хорошо живется». Он делает вывод: «Дайте людям денег, и соизмеримая сумма, которая ни у кого не вызовет негодования, обязательно вернется в общую казну. Но отбирать у них деньги, которые они заработали честным трудом, — значит лишать государство благополучия и сокращать его ресурсы».

Начиная с «Энциклопедии» равновесие установилось окончательно: положительное мнение о народе стало необходимым условием для того, чтобы вступить в борьбу за народ; это же мнение, в свою очередь, становилось результатом борьбы.

С тех пор та или иная оценка народа стала и инструментом политической борьбы, и ее целью. Те, кто был против народа, стремились создать его отталкивающий образ, так же, как это сделали Мегабиз или Тэн. Те, кто считал себя «демократами», создавали положительный, идеальный образ народа.

Это разделение было обозначено в замечательном труде, написанном Жюлем Мишле за два года до очередной волны революций, нахлынувшей на Европу в 1848 году. Этот труд получил название «Народ» и представлял собой хвалебную песнь в романтическом духе. Для олигархов народ был грубым, вульгарным и бесчувственным; Мишле яростно нападал на тех родовитых писателей, которые соблаговолили покинуть свои салоны только для того, чтобы поговорить о горстке правонарушителей и, таким образом, способствовать усилению мер по защите порядка. Для Мишле, напротив, народ является великодушным, способным к самопожертвованию и исполненным человечности. Но смысл всего этого открывается читателю только в конце этого длинного вступления: «Будьте уверены, Франция всегда будет носить одно и то же имя в сознании европейцев, это вечное имя, которое есть истина, — Революция» [9].

Представления

Благодаря Мишле и романтикам возникает понятие «личность народа». Напомним, что в то время теория субъекта переживала свой расцвет: мировой дух Гегеля как субъект, общество-субъект у Конта и Спенсера (общество как живой организм), человечество как субъект, нация у Гердера как субъект, класс как субъект у Маркса, народ как субъект. Если мы рассматриваем народ как субъект, который обладает «личностью», мы можем говорить и о психологии народа. В конце XIX века появилось множество работ, форму и тональность которых задает знаменитая книга Гюстава Лебона «Психология толпы» (1894), большая часть которой была заимствована из работы «Преступная толпа» (1891) Шипио (Сципиона) Сигеле. Предметом последней являлась криминальная составляющая феномена толпы. Боязнь «опасного класса», страх мятежей, отчаяние, связанное с разрушением установленного порядка, — все эти ощущения и впечатления возвысились до положения эмпирической науки.

У «толпы» Лебона много общего с «народом» Мегабиза: отсутствие чувства справедливости, импульсивность, невежественность и глупость. Но теперь эти черты получили медицинское обоснование («необходимо принять во внимание некоторые недавние психологические открытия»): дикость объясняется «расторможенностью», тем, что толпа «дает волю инстинктам». Глупость превращается во «внушаемость»: человек в толпе «как будто загипнотизирован» и «приступает к выполнению некоторых действий с едва сдерживаемой порывистостью» [10]. Внушаемость вызывает еще один «медицинский» синдром толпы — контагиозность. Но если мы можем говорить о личности, психологии, «мышлении», «воображении», «чувствах» и «морали» толпы (такие названия дал Лебон главам своей книги), то это означает, что у толпы есть и пол. В XIX веке никто не сомневался в том, что пол толпы — женский и ведет она себя соответственно: во многих описаниях XIX века женщины предстают перед нами как воплощения всего угрожающего и скверного. Они получают удовольствие от насилия, как душевнобольные; и, как детей, их непрерывно одолевают инстинкты; они ненасытны, как дикари, в том, что касается сексуальной сферы и кровопролития.

Подобное сравнение женщин с детьми напоминает один из самых знаменитых пассажей из западной политической литературы, а именно, отрывок из первой части «Политики» Аристотеля, где он устанавливает соответствие между отношениями хозяина и раба, мужчины и женщины, отца и детей, уподобляя, таким образом, роли хозяина-мужа-отца, с одной стороны, и роли раба-женщины-ребенка — с другой. В «феминизации» толпы важны не те не очень удачные психологические приемы анализа, которые применялись к исследованию поведения толпы, а то, что в основе этого лежит представление о неизбежности подчинения.

У этих идей было множество последователей. Толпа превращалась в «массы», а контагиозность — в «коллективный психоз». В 1921 году Зигмунд Фрейд высказал идеи, очень близкие к идеям Лебона, в работе «Психология масс и анализ человеческого Я». После Второй мировой войны, наряду с психологией и физиологией, для изучения толпы также начали использовать данные антропологии. В XX веке к характеристике толпы, или массы, добавилась еще одна — примитивизм. В работе Уильяма Макдугала «Душа группы» (The Group Mind, 1920) обычная неорганизованная толпа описывается как «чрезмерно эмоциональная, импульсивная, жестокая, отличающаяся переменчивым настроением и терзаемая противоречиями, нерешительная и одновременно склонная к крайностям»; «она ведет себя, как неуправляемый ребенок или как наивный и вспыльчивый дикарь», а в худшем случае — «как дикий зверь». Как мы видим, здесь снова возникает та же схема отношений, что и у Аристотеля, с той разницей, что место раба занимает дикарь [12]. По Фрейду, «когда индивиды собираются в большую группу, все их обычно подавляемые инстинкты, жестокие и разрушительные, что преспокойно дремлют внутри каждого человека как следы прежних времен, выходят наружу»; и, таким образом, «отождествление группового сознания и сознания примитивного человека» оправдано полностью [13].

Завершая обзор «образов» народа, кратко рассмотрим понятия теле- и радиоаудитории.

У «виртуальной толпы» есть общие черты с ее классическим предшественником; публика, внимавшая Геббельсу, или аудитория евангелистского телевидения как минимум «внушаемы»; они вводятся в заблуждение тем, что Мариучча Сальвати называет «мгновенным мнением» (instant opinion, в противоположность «отложенному мнению» — deferred opinion, на котором основана представительная демократия) — для него-то и был изобретен термин «телепопулизм» и «киберпопулизм» [14].

Понятие «народ» в течение XIX века проделало долгий путь развития, как в отрицательной, так и в положительной ипостаси. Вплоть до окончания Второй мировой войны понятия «народ» и «народный» оставались центральными политическими категориями по обе стороны Атлантики. В Европе эту линию образуют следующие события: принятие «Декларации прав человека и гражданина» в 1789 году представителями французского народа, провозгласившими себя Национальным собранием; образование Французского народного фронта в 1936 году; принятие первой статьи итальянской Конституции 1947 года «Власть принадлежит народу» [15]. В Италии даже книга дона Луиджи Стурцо «Народная партия» (1919) стала частью этого процесса: показательно, что именно посредством понятия «народ» католики пытались снова выйти на национальную политическую арену после Первой мировой войны.

Вплоть до конца Холодной войны эти понятия были центральными в нашей истории. «В начале XX века Демократическая партия свободно могла придерживаться стратегии экономического популизма», — замечает политический экономист Роберт Рейх. В президентской кампании 1936 года «Рузвельт предостерегал нас от “экономических роялистов”, которые заставят все общество работать: “Время, которое люди работают, заработная плата, которую они получают, условия труда — все это не поддается контролю со стороны общества, а просто навязывается этими новыми промышленными диктаторами”» [16]. В завершающей кампанию речи, произнесенной в Мэдисон-сквер-гарден, Рузвельт заявляет: «Они говорят, что те, кто сидит на пособии, не просто безработные — это бесполезные люди», но «и я, и вы не согласны с этим определением наших безработных американцев». А дальше он прибавляет одну двусмысленную фразу: «Мы хорошо знаем, что правление денег так же опасно, как и правление толпы» [17].

«Свобода» и прочее

С конца 1940-х годов дискурсивный регистр претерпевает радикальные изменения. Интересно наблюдать, как категория «народ» теряет свое центральное положение в политической борьбе. «Забытые звезды» в фильме «Бульвар Сансет» Билли Уайдера отправлялись в тур по Японии; нечто подобное происходит и с политическими категориями: обесценившись, они высылаются в страны третьего мира. В послевоенное время, по крайней мере до 70-х годов, понятие «народ» сохраняет свою значимость исключительно в контексте «освободительных фронтов», народных или национальных, призывающих к межклассовому объединению. Исчезновение этой категории с политической сцены в развитых странах не означает исчезновения народа как такового (точно так же после 1989 года стали избегать слова «класс», что не означает упразднения существующих социальных классов), но это признак Холодной войны и возникновения новой парадигмы политического традиционализма. Одним из ключевых понятий данной парадигмы, наряду с «тоталитаризмом», было понятие «народ», и окончательно она утвердилась в теории «антирадикалистов».

Политические термины, по утверждению Пьера Бурдье, должны рассматриваться не только как инструменты, но и как ставки в политической игре. Когда в XVIII веке Вольтер и Дидро «присвоили» понятия «свет» и «ясность», определив себя как «просвещенных» и отодвинув своих антагонистов во мрак «темных веков», — они уже выиграли партию. Подобное, хотя и в меньших масштабах, произошло в 1970-х годах, когда движение «новых философов», отождествив себя с «новым», отбросило оппонентов в «старое» прошлое. (И совсем в небольших масштабах это попытался осуществить мэр Флоренции Маттео Ренци, говоря об «утилизации» тогдашнего руководства Демократической партии, низводя его тем самым до отслужившего старья). Во время Холодной войны страны Запада присвоили слово «свобода»: радиостанция, транслирующая пропагандистские передачи на Восток, называлась «Свободная Европа», а самый известный текст советского невозвращенца Виктора Кравченко назывался «Я выбрал свободу» (1946). Запад определял себя как «свободный мир», в то время как страны советского блока активно использовали слова «народ», «народный», как, например, «народные демократии Восточной Европы». В результате эпитет «народный» на Западе приобретал все более негативный оттенок, поскольку ассоциировался со всем, что находилось за железным занавесом: достаточно вспомнить о той озабоченности, которая возникла в США в связи с приходом к власти в Чили коалиции «Народное единство» Сальваторе Альенде. На Западе слово «народ» было вытеснено на периферию политического дискурса. То, что Рузвельт называл «американским народом», трансформировалось в «средний класс».

Сегодня даже движение «Захвати Уолл-Стрит», несмотря на общий с популистами века девятнадцатого посыл, не обращается к «народу». И в самом деле, удивительно, как редко политические деятели, которых все считают популистами, используют это термин. Написано немало книг о популизме Берлускони, но сам он крайне редко употребляет слово «народ»; и, по-моему, Беппе Грилло прибегает к этому слову не чаще. Здесь мы подходим к сути проблемы: почему политиков, которые никогда не обращаются к народу, называют популистами? В то время как само слово «народ» было вытеснено на периферию, связанные с ним культурные установки, складывавшиеся тысячелетиями, никуда не делись: презрение к плебсу и его вульгарным политическим наклонностям не исчезло, как не исчезли и противоречия между «тощим» и «жирным» народом, говоря языком средневековых общин. Произошла фундаментальная переоценка понятия «популизм» под влиянием политических движений XIX века и философов «нового курса». Но как это произошло?

Изобретая новую связь

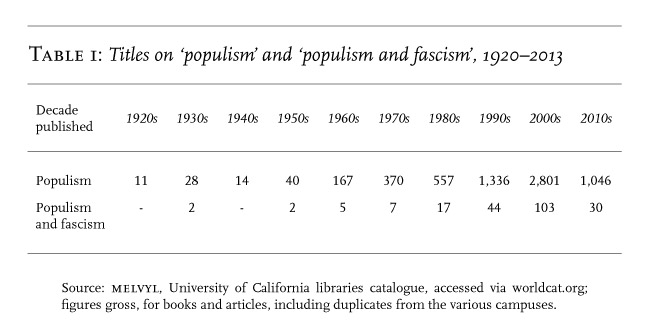

Фундаментальный тезис нашего исследования заключается в следующем: систематическое использование термина «популизм» — феномен, присущий послевоенному времени, и его частота обратно пропорциональна частоте использования слова «народ»: чем дальше на периферию политического дискурса вытесняется слово «народ», тем ближе к центру оказывается слово «популизм». Библиотечные базы данных полностью подтверждают данный тезис. Мы выбрали для исследования библиотечную сеть Калифорнийского университета: в отличие от множества других, в этой базе данных содержатся статьи, которые в других каталогах при простом поиске не выводятся. Результаты по меньшей мере интересны: каталог библиотеки Калифорнийского университета содержит более 6200 использований слова «популизм» за период с 1920 до 2010 года, однако больше половины из них приходится на последние 30 лет (1990–2010), и только 53 использования были обнаружены за период с 1920 по 1950 год (см. таблицу 1). За каждые десять лет послевоенного периода количество употреблений практически удваивается, растет в геометрической прогрессии, так что за последние три года это слово встретилось приблизительно столько же раз, сколько за период с 1920 по 1989 годы. Увеличение количества текстов о популизме — очевидно, послевоенный феномен, но оно продолжилось и после распада Советского Союза.

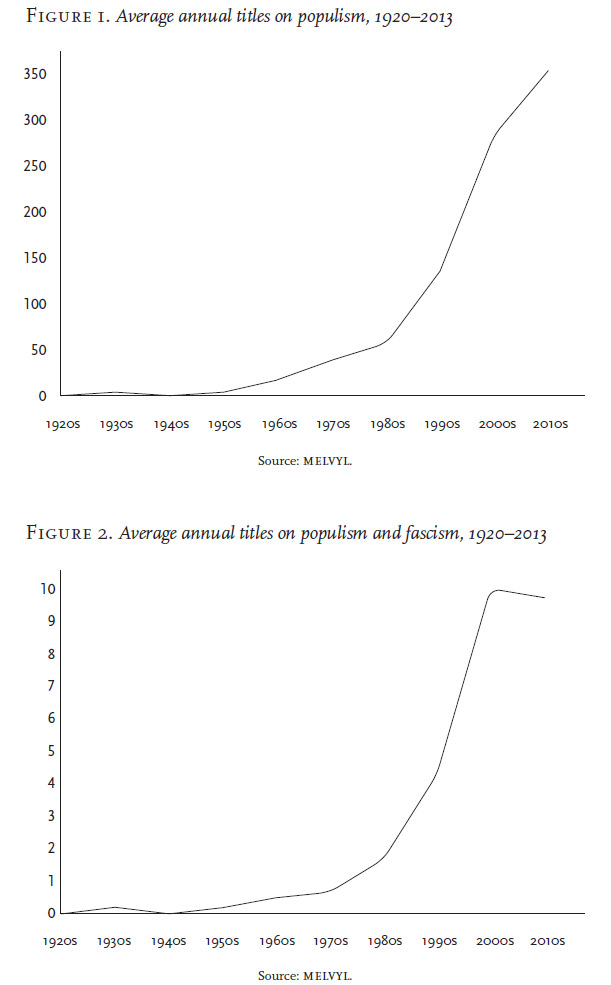

Очень интересна и вторая строка таблицы, где приведены данные по частоте использования сочетания «популизм и фашизм» (рисунок 2). Первый текст, который выдается при поиске по данному запросу, — это сборник, посвященный памяти экономиста Уэсли Клэра Митчелла (этот заголовок появляется дважды, так как существуют два разных издания). Среди текстов, написанных в 1950-х годах, мы находим только одну статью: «Эзра Паунд, фашизм и популизм» Уильяма Такера, опубликованную в Journal of Politics; она также встречается дважды. А вот в 60-е годы комбинация из этих двух слов уже становится общим местом, число употреблений увеличивается. Что же произошло в этот период?

В 50-х годах в США так называемые «либералы Холодной войны» прибегли к историческому ревизионизму, в результате чего они объявили американские популистские движения XX века «протофашистскими». Это привело к тому, что за понятием «популизм» закрепилось уничижительное значение (сохраняющееся и в настоящее время), распространившееся сначала в солидных изданиях, затем в массовой прессе и, наконец, в политическом жаргоне. Библиография по этому вопросу невероятно обширна. Начало этому положил Артур Шлезингер, который в 1949 году, в самом начале Холодной войны, написал книгу «Жизненный центр: политика свободы» (The Vital Centre: The Politics of Freedom). Здесь впервые была выдвинута гипотеза о том, что противостоящие друг другу режимы, фашизм и коммунизм, похожи в той мере, в какой оба являются тоталитарными. Эта идея подхватывается либеральными историками, которые выдвигают тезис о том, что ультраправые 1950-х годов были популистами, а популизм XX столетия, напротив, содержал элементы фашизма. Ключевой для этого направления стала книга Дэниела Белла «Правый радикализм» (The Radical Right, 1955), возникшая благодаря семинару Колумбийского университета по маккартизму, где последний получил популистскую интерпретацию [18]. Вместе со статьями самого Белла в книгу вошли ключевые сочинения Сеймура Мартина Липсета и Ричарда Хофстедтера.

Хофстедтер был если не главным идеологом переоценки понятия «популист», то, во всяком случае, знаковой фигурой благодаря своей знаменитой книге 1955 года «Эра реформ» (The Age of Reform), где он писал: «Мне кажется, я критичен по отношению к прогрессивно-популистской традиции — гораздо более критичен, чем был бы, если бы написал эту книгу 15 лет назад» [19]. Хофстедтер представляет себя как «внутреннего критика», уравновешивающего «самодовольство» либералов. Он анализирует события XIX века в их связи с настоящим, так как он считает Народную партию 1890-х годов «не более чем возникшим в определенный момент времени ярким выражением народного порыва, который свойственен американской политической культуре». Далее следует обвинение: «Я думаю, что характерное для популистов мышление сохранилось до наших дней отчасти как скрытое провинциальное возмущение, народная и “демократическая” непокорность, подозрительность и нативизм». Куда здесь до плебса, однако в данном случае мы приближаемся к идее непокорности простонародья (hoi polloi).

Ход рассуждения, который делает возможным для Хофстедтера сопоставить популизм XIX века и движения «правых» времен Холодной войны, подразумевает смену перспективы: «Утопия популистов — в прошлом, а не в будущем». Следовательно, то была не просто утопия (или нечто нереалистичное), а реакционная утопия, хотя, как настаивает Хофстедтер, «сами они не определяли себя в этих терминах» [20]. А вот и следующий ход — Хофстедтер редуцирует классовую борьбу до теории заговора: если подавляющее большинство населения страдает — значит, это следствие заговора, в котором участвует один процент населения.

Таким образом, все, кто вплоть до настоящего времени обвиняются в популизме, ответственны за чрезмерное упрощение действительности: «Решение проблем, с которыми борются популисты, выглядит простым, но это иллюзия: победа над несправедливостью, устранение всех социальных бед — все было пущено в ход в крестовом походе против единственной, относительно небольшой, но бесконечно могущественной силы — власти денег» [21].

Наконец, самой суровой критике Хофстедтер подвергает популистов века двадцатого, виня их в антисемитизме: «Именно популистские писатели кладут начало отождествлению еврея с ростовщиком», что становится «лейтмотивом американского антисемитизма того времени» [22].

Подобные же обвинения и сегодня будут предъявлены тем, кого обвинят в популизме.

Внесем ясность: учитывая неопределенность и размытость термина «популизм», а также неоднородность движений и партий, к которым он применялся, очевидно, что среди движений, обвиняемых в популизме, есть те, что действительно имеют антисемитскую направленность, и наоборот. Однако обвинения Хофстедтера основаны на весьма ограниченном количестве доказательств. В ходе кампании 1896 года пропопулистский кандидат в президенты от Демократической партии Уильям Дженнингс Брайан заявил: «Наши оппоненты иногда пытаются изобразить нас расистами, когда мы выступаем против финансовой политики Ротшильдов. Но это не так: мы так же не согласны с финансовой политикой Дж. Пирпонта Моргана, как и с финансовой политикой Ротшильдов. Мы не противостоим какой-либо расе — мы против алчности и скупости, которые не знают ни рас, ни религий. Я не знаю ни одной такой социальной группы в нашей стране, которая по исторически сложившимся причинам в большей степени симпатизировала бы борющимся массам, чем еврейский народ» [23].

Но с тех пор любое движение, обвиненное в популизме, фактически подозревают и в антисемитизме. Хофстедтер, конечно, не единственный, кто припишет популизму черты фашизма и фашизму — черты популизма [24], однако его работы — прекрасный пример подобного хода мысли; именно под влиянием его взглядов данные представления и становятся ортодоксальными в международных академических кругах.

Не менее знаковым событием стала вышеупомянутая Конференция по популизму 1967 года, одним из устроителей которой стал Хофстедтер. Именно его взгляды в том, что касается популизма, доминируют на политической сцене до сих пор [25].

Продолжение следует

Перевод Грегори Элиота

Статья первоначально опубликована на итальянском языке как ‘Apologia del populismo’, MicroMega 4, 2013 © Gruppo Editoriale L’Espresso Spa.

Примечания

1. Монти: La Stampa, 4 April 2013; Холланд: La Stampa, 28 March 2013; Московичи: Daily Telegraph, 7 March 2013. Фраза «важничающие бездарные актеры» впервые встречается у Фульвио Тесситоре, La Repubblica, 13 March 2013, а выражение «оппозиция лаунж-баров» — в The Independent, 20 May 2013. Термин «враждебный» периодически возникает — например, у Клаудио Тито, La Repubblica, 21 March 2013. О Свободной демократической партии Германии и популизме можно прочитать у Даниэля Мастроджиакомо, La Repubblica, 21 April 2013, а о «возврате к корням» австрийских социал-демократов — у Лауры Рудас, Der Spiegel, 14 July 2011. О «цифровом популизме» (Массимо Джианнини) см. La Repubblica, 9 March 2013

2. Отчет о конференции Лондонской школы экономики (19–21 мая 1967 года) можно найти у Исайи Берлина и др. (To Define Populism // Government and Opposition. Vol. 3. No. 2. April 1968. P. 137–180). Статьи по итогам этой конференции см.: G. Ionescu, E. Gellner (eds.). Populism: Its Meanings and National Characteristics. L., 1969. См. также: Canovan М. Populism. L., 1981 и Wiles P. A Syndrome, Not a Doctrine: Some Elementary Theses on Populism в сборнике: Ionescu and Gellner (eds.). Populism. P. 163–179.

3. См.: Wiles. A Syndrome, Not a Doctrine. P. 178; Löwenthal R. The Points of the Compass // Encounter. September 1960. P. 24–31; Торквато ди Телла, которого цитирует Лудовико Инчиса во вводной части к статье «Популизм» в книге: Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. Dizionario di politico. Turin, 1983. P. 832–838; Laclau E. On Populist Reason. L., 2005; d’Arcais P.F. Il ventennio populista. Da Craxi a Berlusconi (passando per D’Alema?). Rome, 2006. О понятии «телепопулизм» см.: Taggart P. Populism. Birmingham, 2000. P. 73–88. Гай Хёрмет (Guy Hermet) предлагает определение «этнопопулизма»: Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique xix–xx siècle. P., 2001. P. 117–124.

4. Quintero R. El mito del populismo en Ecuador. Quito, 1980; Roxborough I. Unity and Diversity in Latin American History // Journal of Latin American Studies. Vol. 16. No. 1. 1984. P. 1–26.

5. Taguieff P.-A. L’illusion populiste, de l’archaïque au médiatique. P., 2002. P. 80; Surel Y. Berlusconi, leader populiste? // O. Ihl, J. Chêne, E. Vial and G. Wartelot (eds.). La tentation populiste au cœur de l’Europe. P., 2003. P. 113–129; Laclau. On Populist Reason. L.; N.Y., 2005. P. 176.

6. См., например, полный текст политической платформы, принятой в Омахе на historymatters.gmu.edu

7. Herodotus. The Histories. Book III. Ch. 81 / Trans. G. Rawlinson. L., 1997. P. 265–266.

8. Цитируется по: Laclau. On Populist Reason. P. 31–32.

9. Michelet J. The People / Trans. G.H. Smith. N.Y., 1846. P. 27.

10. Le Bon G. The Crowd: A Study of the Popular Mind. New Brunswick, NJ, 1995. P. 88, 51, 49.

11. Barrows S. Distorting Mirrors: Visions of the Crowd in Late Nineteenth Century France. New Haven, 1981. P. 60; цитируется по: Laclau. On Populist Reason. P. 34–35.

12. McDougall W. The Group Mind: A Sketch of the Principles of Collective Psychology, With Some Attempt to Apply Them to the Interpretation of National Life and Character (1920). Cambridge, 1927. P. 45.

13. Freud S. Group Psychology and the Analysis of the Ego // Freud. Civilization, Society and Religion. Harmondsworth, 1985. P. 106.

14. См.: Salvati M. Populismo, linguaggi, comportamenti: Crisi o trasformazioni della democrazia? // Parolechiave (nuova serie di ‘Problemi del socialismo’). June 2010. No. 43. P. 210.

15. То, что генерал де Голль в 1958 году обратился к тем категориям того периода, на которых была основана его легитимность, а именно ко Второй мировой войне, когда в преамбуле к Конституции он говорил: «Французский народ торжественно провозглашает преданность идее прав человека».

16. Статью Рейха можно найти на www.robertreich.org, 7 октября 2011 года.

17. Речь Рузвельта можно найти на millercenter.org/president/speeches/

18. Майкл Пол Рогин продемонстрировал это в The Intellectuals and McCarthy: The Radical Spectre, Cambridge, May 1967.

19. Hofstadter R. The Age of Reform. N.Y., 1955. P. 12.

20. Hofstadter. Age of Reform. P. 4–5, 62. Здесь я опираюсь на работу Нормана Полака: Hofstadter on Populism: A Critique of “The Age of Reform” // The Journal of Southern History. Vol. 26. No. 4. November 1960. P. 478–500.

21. Hofstadter. Age of Reform. P. 65.

22. Ibid. P. 78.

23. Цитируется по: Pollack. Hofstadter on Populism. P. 494.

24. См., например: Ferkiss V.C. Populist Influences on American Fascism // Western Political Quarterly. Vol. 10. No. 2. 1957. P. 350–373.

25. «Еретические» исключения, хотя и являются многочисленными, всегда были в меньшинстве; можно привести несколько имен: уже упомянутый Майкл Пол Рогин, Майкл Казин (The Populist Persuasion. Ithaca, NY, 1995), Уолтер Наджент (The Tolerant Populists. Chicago, 1963), Норман Полак (The Populist Response to Industrial America. Cambridge, MA, 1962), С. Ван Вудварт (Thinking Back. Baton Rouge, 1986), Эрнесто Лакло (On Populist Reason) и Кристофер Лаш, несмотря на то что он был учеником Хофстадтера (The New Radicalism in America. N.Y., 1965; The Agony of the American Left. N.Y., 1966; и в особенности The True and Only Heaven (N.Y., 1991), где Лаш пытается реабилитировать популизм).

Источник: New Left Review

Читать также

Комментарии