Summa potestas — summa impotentia

Второй исследовательский семинар ординарного профессора НИУ ВШЭ А.Ф. Филиппова на Gefter.ru (6 ноября 2015 года)

4 437

4 437

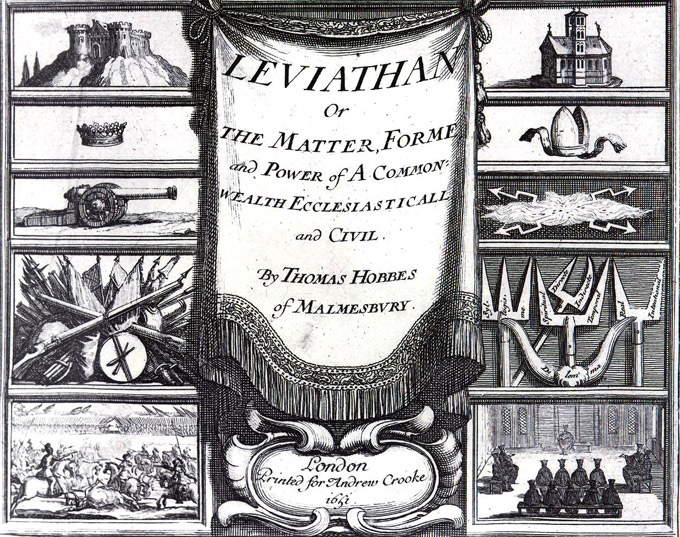

© Страница из: Hobbes, Thomas. Leviathan, or, The Matter, Forme, & Power

of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill. London: Andrew Crooke, 1651.

Михаил Немцев: Гефтер.ру, Центр фундаментальной социологии и магистерская программа Московской высшей школы социально-экономических наук представляют второй семинар из серии семинаров по политической философии и социальной теории. Мы вновь приветствуем Александра Фридриховича Филиппова.

Александр Филиппов: Спасибо. Раз идет запись, я торжественно говорю добрый вечер, спасибо всем, кто пришел, в особенности спасибо, что второй раз пришли, это очень позитивный знак — значит, мы продолжаем держаться. По-прежнему идет разговор о власти, в прошлый раз мы только его начали, и, как мне кажется, самое интересное еще впереди. Самое сложное, может быть, как раз не впереди, а сегодня, во всяком случае по моему собственному ощущению, это один из наиболее трудных пунктов — тот, который мы будем обсуждать сегодня, и те тексты, которые я рассылал (это маленький кусочек моей рукописи и для того, чтобы было видно и различие, и возможность совершенно иного, радикально иного способа говорить о том же самом, — я хотел бы добавить еще «и на совершенно ином философском уровне», но это само собой разумеется, — это лекция [Агамбена], которую вы тоже получили, под названием, по-русски, «Что значит повелевать». Может быть, мы это будем обсуждать, может быть, нет, но во всяком случае я хотел, чтобы она лежала у вас, была в вашем распоряжении именно к сегодняшнему заседанию, к сегодняшней встрече. Я хочу сначала напомнить, на чем мы остановились, точнее говоря, что можно считать результатом предыдущего заседания, предыдущей встречи. Это выяснение главного обстоятельства, что нашло отражение также в публикации, которая появилась на сайте, в названии, которое было выбрано довольно удачно. Она называется, сейчас я боюсь соврать, «Согласие сторон» или «Стороны согласны». Перефразируя классика, можно было бы сказать, что власть есть продукт взаимного непротивления обеих сторон. Если говорить более строгим, более сухим языком, то это вот что означает: не бывает власти над безвольным, бездушным предметом, хотя язык навязывает нам такое словоупотребление, иногда мы говорим, что какие-то предметы находятся в нашей власти, или когда мы говорим, что какой-то человек полностью подчинен другому, мы говорим, что он полностью в его власти. Но это не совсем точно, потому что подлинная власть не там, где нет никакой воли на противоположной стороне, а там, где воля одного, то есть властвующего, каким-то образом проникает в волю, в целеполагание, в мотивацию подвластного. И если этого нет, повторяю это еще раз, то парадоксальным образом наибольшая власть оборачивается полным безвластием, полное подчинение, которое, казалось бы, должно было радовать властвующего, оборачивается тем, что он вынужден постоянно либо совершать действия над этим бездушным предметом, потому что без его действий ничего не совершится, ничего не произойдет, либо он должен постоянно отдавать приказы, то есть все то, ради чего ему имело бы смысл властвовать, исчезает. Исчезает покорная его воле самодеятельность того, кто подвластен ему. Это такой краткий экстракт, краткое резюме того, что было сказано в прошлый раз, о чем мы довольно долго говорили. Может быть, один пример я приведу в этой же связи, не знаю, удастся ли мне куда-то вставить его впоследствии, но, поскольку я там ссылался в тексте, который рассылал к предыдущей встрече, на Зиммеля и о Зиммеле здесь разговор заходил, а потом я как-то от него ушел, я подумал, что, может быть, имеет смысл одно рассуждение Зиммеля очень коротко пересказать здесь. Это рассуждение о том, в каком отношении находится властвующий, способный угрожать подвластному, и собственно подвластный, который реагирует на угрозы. Зиммель говорит, что легко себе представить, что тот, кто поставлен перед необходимостью выбирать: либо ты подчинишься, либо тебе будет плохо; если ты по-прежнему не подчиняешься, будет еще хуже, если ты все еще не подчиняешься, будет совсем плохо. Наконец, дело доходит до того, что тот, кто пытается заставить подвластного или того, кого он пытается сделать подвластным, его убивает: сначала он угрожает его убить, тот не боится его угроз и не делает того, что он от него требует, а потом тот его убивает. И что? И все. То есть да, тот погиб, не согласившись действовать, он потерял жизнь, а что этот? Этот ничего не приобрел, он так и не смог получить того, чего он хотел, не смог получить того подчинения, которое ему требовалось. Поэтому с властью — как со способностью причинить вред, как со способностью угрожать и способностью лишить жизни. К этому очень часто сводятся разного рода определения власти, в этом смысле с властью надо быть поаккуратней, потому что, повторяю, наибольшая власть может обернуться наибольшим безвластием.

Это все еще из материалов тематического поля предыдущей встречи, а сейчас речь уже пойдет о том, что нам предстоит разбирать сегодня. Почему я предполагаю, что это будет сложно? Потому что сегодня речь пойдет о вещах в высшей степени абстрактных и в своей абстрактности, может быть, неубедительных. Предполагается, что социология, в том числе теоретическая социология, все-таки описывает то, что происходит на самом деле в той или иной форме, помогает нам в описаниях, как бы мы сказали, реальной жизни, как будто бывает нереальная жизнь. Я в прошлый раз, когда определял свою позицию, говорил вам, что я считаю социологию, в том числе теоретическую социологию, эмпирической наукой. Но бывает иногда необходимо придумывать некоторые ситуации, которые в чистом виде, в том виде, в котором мы их описываем как модели взаимодействия, никогда не случаются. Всегда в жизни необходимо что-то добавить к описанию для того, чтобы понять, что же происходило на самом деле. Нам сейчас лучше всего задержаться, по крайней мере, на некоторое время на том уровне, где этих дополнительных сообщений о реальности просто нет. Это все равно, как если бы мы говорили: давайте проведем прямую линию, давайте восставим перпендикуляр или еще что-то [в этом роде], и стали бы спрашивать: а где мы ее проведем, на какой бумаге, какой мягкости у нас будет карандаш и так далее. Это все пока нам не нужно, нам нужно попытаться разобраться с тем, что я называю первичным отношением власти, первичным отношением, то есть отношением, лишенным всех остальных очень важных определений, когда перед нами предстает пусть в теоретически высушенной, лишенной всякой жизненной свежести форме, власть как таковая, если угодно, голая власть, когда ничего, кроме этого, нет. И для того, чтобы понять, какова она в сложных, многообразных ситуациях, нужно сначала разобраться в том, что такое первофеномен власти, что такое самое простое отношение, проще которого просто не бывает, а если и бывает, то я не могу придумать, что может быть проще. Я говорю: это самое простое; вы скажете: нет, может быть еще проще. Хорошо, об этом можно дискутировать, это можно рассмотреть. Я рассказываю только о том, как это вижу я сам. Еще раз, мы фиксируем власть, я повторяю это и повторяю, и буду повторять: власть — это отношение. В общем, это не очень оригинальная точка зрения, кто учился когда-нибудь марксизму, помнит, что капитал — это не вещь, а отношение. Власть — это тоже не вещь, а отношение. Поэтому когда мы говорим: у этого человека, скажем, больше власти, у этого меньше власти, он приобрел власть, он обладает властью, он располагает властью, то самое опасное было бы представить это именно как некую вещь или набор вещей. У кого больше власти, у того больше этих вещей; у кого меньше власти, у того меньше этих вещей, которые лежат где-то (как лежат деньги в сундуке у Скупого Рыцаря, которого я вспоминал в прошлый раз), и в случае необходимости из этого сундука что-то достается, используется, потом после использования кладется обратно или истрачивается полностью. Была какая-то вещь, которая называлась властью, это количество власти было на что-то истрачено — все, его больше нет. Такие образы, навязываемые нам повседневным словоупотреблением, очень опасны, они внушают мысль о том, что мы в общем-то понимаем, что такое власть, достаточно хорошо, и отчасти это так и есть, и я об этом говорил в прошлый раз. Действительно, каждый из нас это понимает, но если мы заходим слишком далеко на пути доверия к своим собственным интуициям, возникшим в результате, еще раз повторю, повседневного словоупотребления, то дальше теоретическая работа может показаться лишь работой по прояснению этих повседневных интуиций, а они обладают этой обманчивой ясностью. Как только с ними начинаешь разбираться, выясняется, что работают они не всегда, и даже когда работают, работают плохо.

Фрагмент фронтисписа издания: Hobbes, Thomas. Leviathan, or, The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill. London: Andrew Crooke, 1651.

Власть — это не вещь, и это хотя бы по тому ясно, что попытка представить себе ее вещью упирается в несколько комические, в области мысли реконструируемые последствия такого рассуждения, не получается с ней как с вещью. Значит, если это не вещь, а отношение, то что нужно для отношения? Для отношения нужно как минимум двое участников. Это конструкция диадического взаимодействия, диада — это всегда одно из самых простых социальных отношений, которые социологи очень любят описывать. Правда, все тот же Зиммель (вы знаете, из тех, кто учился истории теоретической социологии) говорил, что по-настоящему социальным отношение становится, вы помните, когда появляется третий, представляющий, скажем, при взаимодействии двоих еще точку зрения общества, в присутствии которого они, собственно, и взаимодействуют. Обобществление, как это называлось Зиммелем, является собственно обобществлением, а не просто взаимодействием двоих. Другой важный момент, который он упоминал, это тот, что человек в одиночестве — это тоже своего рода обобществление, потому что одиночества естественным образом не бывает, это тоже очень сложное социальное обстоятельство, но это так, попутно. Обычно [в диадическом взаимодействии] есть два человека, два участника. И встает вопрос: как их называть? Это, как кажется поначалу, совершенно дикий вопрос. Кстати, что значит «два человека»? Когда мы говорим «два человека», сразу хочется, конечно, все-таки уточнить, что это за люди, откуда они взялись, их имена, возраст, пол, образование и другие характеристики, без которых живого настоящего человека не бывает. И недаром социологи, если они проводят свои опросы, обязательно прикрепляют к ним просто, видимо, на автомате, не думая, нужно ли им это, просьбы «укажите ваш пол, возраст, образование» и тому подобные вещи. [Так кто же у нас взаимодействует? Люди?] Слово «человек», вообще говоря, не очень хорошее еще и потому, что в разное время, в разные эпохи к тем, кого мы были бы готовы сейчас называть людьми, слово «человек» не применялось, а значило, что мы в ретроспективе или в перспективе кого-то готовы были бы называть людьми, а сами участники взаимодействия этого не думали, и это накладывало свою печать на то, как они действовали, и много других таких же вещей можно было бы использовать против слова «человек». Но я приведу только еще один резон, хотя он не очень хороший, но на всякий случай его надо тоже держать в голове как запас для будущих размышлений, в которые сейчас мы, правда, вдаваться не будем, а именно: один из участников взаимодействия на самом деле может оказаться животным, и для современной социологии и современной социальной и политической философии это совершенно нешуточное обстоятельство, и появляется уже отрасль знаний, в которых этому придается довольно большое значение, значит, стоит все-таки быть более аккуратным, по крайней мере, на этапе конструирования первых понятий. Другое слово, которое я больше всего люблю и чаще всего использую, — это слово «действующий», потому что здесь наше внимание концентрируется на том, что для нас важно как для социологов, нам важно, что тот, кто является участником взаимодействия, именно действует. Но здесь есть одна неприятная особенность при использовании слова «действующий», а именно: один из участников взаимодействия может вообще не действовать, он может быть совершенно пассивным, его, скажем, пытаются заставить что-то делать, а он не делает. И хотя, как опять же помнят те, кто изучал историю социологии, в понятие действия, по Веберу, включается также и недеяние, то есть бездействие, но кажется немножко трудноватым использовать это русское слово. Есть такой способ рассуждений, при котором участники взаимодействия именуются попросту «я» и «другой», или, латинскими словами это называя, это ego и alter. У Лумана в книжке «Власть», которая с самого начала была вам разослана, там, конечно, смешной перевод, то есть там решили не переводить все слова и пишут, что эго воздействует на альтера, и это, конечно, мне кажется немножко странноватым. Но в принципе это вполне нормальный, тем не менее, подход, то есть, если мы кого-то берем за точку отсчета, мы называем его «я», то по отношению к нему второй участник будет «другой», и это все, что нам нужно про них знать. Сам я решил пойти в том сочинении, которое я вам рассылал, отчасти наперекор собственным привычкам и собственной теоретической совести, потому что я просто стал использовать те слова, которые, скажем, еще лет 10–15 назад категорически отказывался использовать: это просто переписанное русскими буквами слово «агент», которое теперь используют в разных языках. Это могут быть и «ажан» (agent) французский, и «эйджент» (agent) английский, это то же самое слово «действующий», но в еще одном варианте, где указывается скорее на способность действия, чем на то, что это действие актуально производится. То есть от этого несчастного латинского ago—agere произвели уже все, что только возможно: это и der Handelnde — по-немецки буквально произведенное от handeln, и actor от to act, и вот теперь agent. Попытаемся поиграть с этим «агентом», если нам потом это разонравится, мы его выбросим и будем использовать какие-то другие слова.

Их, агентов, по меньшей мере двое, между ними существует это отношение, и это отношение является отношением власти. Достаточно ли нам этого для начала? Нет, недостаточно, потому что я сказал и рассчитывал, что вы услышите: это отношение является первофеноменом, но для кого? Ведь если мы говорим «феномен», это значит то, что явлено, власть явлена, и ее наблюдают, власть заметна, она видна. В тот момент, когда ее наблюдают, она стала видна. Возникает вопрос: кто ее наблюдает? Если мы не вносим в наше рассуждение категорию наблюдателя, мы не можем говорить о том, что есть феномен власти, потому что феномен есть для наблюдателя. Кто является наблюдателем? Одно из двух: либо наблюдателем является один из тех, кто действует, либо есть некий третий незаинтересованный наблюдатель, и в данном случае вопрос несколько зависает. Мы можем сказать, что один из действующих находится одновременно и в позиции наблюдателя, и в позиции того, кто действует, либо действует, подчиняясь, либо действует, повелевая (к вопросу о повелении мы сейчас перейдем), либо же мы можем сказать, что есть двое собственно взаимодействующих и отношение между ними — это отношение власти, и есть третий, тот, кто наблюдает, и именно для него имеет место, является наблюдаемым первофеномен власти. Иными словами, для наблюдателя видна власть. Здесь осталось сделать буквально несколько шагов, потом я остановлюсь, и мы перейдем к вопросам. Эти шаги, возможно, и являются тем самым сложным, что я обещал на сегодня, потому что до сих пор все было довольно просто. Что было с властью до того, как ее наблюдали? Была ли власть ненаблюдаемой? Есть ли ненаблюдаемая власть? Что означает вообще для власти быть ненаблюдаемой? И что, в свою очередь, для нее означает быть наблюдаемой? Как можно установить, что свершилось нечто, свидетельствующее о существовании власти? Как наблюдатель это устанавливает? Почему он говорит: да, я вижу, что агент один имеет власть над агентом два? Очевидно, что произошло нечто такое, что наблюдатель увидел и, увидев, он вывел отсюда заключение, что агент один властвует над агентом два? До этого, до того, как это произошло, он этого не видел, была ли там власть? Мы этого не знаем, это не значит, что мы никогда этого не узнаем, но на этом уровне рассуждения, до того, как мы реконструировали всю сложную концепцию власти, мы можем сказать, когда мы видим только этих двоих, совершенно ничем другим, никакими другими качествами не обремененных участников взаимодействия, из которых, как мы говорим впоследствии, один властвует над другим, — впоследствии потому, что что-то произошло, мы ждем, что это произойдет, мы вспоминаем потом, что нечто произошло, после того как это произошло, мы ожидаем дальше, что это произойдет снова. Но если взять их встречу за какой-то нулевой пункт, у них еще нет истории в тот момент, когда мы начали за ними наблюдать, для нас у них нет истории. Можно сказать: ну как, всегда есть какая-то история, они откуда-то пришли, у них есть характеристики, которые заставляют нас предполагать существование этой истории. Все правильно, но в нашей модели, в нашем положении дел, которое мы начали только-только исследовать, у них нет совсем ничего, у них нет прошлого, у них есть голое настоящее, и если мы наблюдаем за ними некоторое время, если мы придумываем, что дальше мы наблюдаем, что у них появляется будущее и из точки этого будущего, оглядываясь назад, мы видим, что у них есть прошлое, этим прошлым является то абсолютное начало, которое мы положили сейчас в основу дальнейших рассуждений. Что-то произошло впервые, до этого его не было. Что это было? Поскольку произошло нечто, чего раньше не было, то есть произошло некоторое изменение, как говорят философы, альтерация, то есть что-то появилось, чего не было раньше, можно сказать, что произошло некоторое событие, которое мы можем назвать событием власти, но причина, по которой мы его так называем, нам по-прежнему не ясна. Для того чтобы сделать следующий шаг, мы предполагаем, что действующий или агент два повиновался агенту один. Феномен повиновения, о котором зашла речь в прошлый раз, — вы помните, об этом была даже небольшая дискуссия — должен быть, чтобы мы могли говорить о власти, но одного повиновения мало. Как мы определили, что это повиновение? Как мы определили что то, что делает агент два, является повиновением? Мы могли это определить только одним способом: агент один должен повелевать. Таким образом, у нас есть пара понятий — повеление и повиновение, пара понятий или также пара событий. Мы устанавливаем, что нечто, совершаемое агентом один, это повеление, и мы устанавливаем, что нечто, совершаемое агентом два, это повиновение, и дальше мы устанавливаем, что то отношение, которое возникло между ними в силу повеления-повиновения, это и есть отношение власти. Здесь в этом месте я бы хотел прерваться, потому что наговорено уже довольно много всяких темных слов, и давайте начинать обсуждение.

Фрагмент фронтисписа издания: Hobbes, Thomas. Leviathan, or, The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill. London: Andrew Crooke, 1651.

Михаил Немцев: Спасибо, я позволю себе начать. Михаил Немцев, Гефтер.ру. Александр Фридрихович, когда вы говорите о первичном отношении власти, есть ли основания считать, что оно одно? И вот откуда этот вопрос: на прошлом семинаре обсуждалось то, что каждый владеет опытом власти — просто потому что живет среди людей и когда-то подчиняется, а когда-то подчиняет. Но мне кажется, большинство из находящихся здесь не имеют опыта нахождения в ситуации, когда ценой неподчинения становится жизнь. По крайней мере, я таким опытом не владею. Кто-то познавал власть в экстремальных сообществах или в экстремальных условиях, кто-то познает ее в нашей повседневности, где за неподчинение не убивают на месте. И можно только предполагать, что это два разных первичных отношения власти: властитель распоряжается жизнью властвуемого или, когда он ею не распоряжается, власть имитируется. Можно ли сказать, что уже здесь как минимум два различных отношения или все-таки это две формы одного первичного отношения? Спасибо.

Александр Филиппов: Спасибо большое. Тут моя, конечно, оплошность, я не должен был две темы привязывать так плотно одну к другой, потому что вопрос об угрозах, вопрос о действии под угрозой смерти, например, экстремальная ситуация власти, как вы назвали, и вопрос о первичном отношении — это вообще два разных вопроса. И вопрос об угрозе жизни и действиях в ситуации угрозы я поставил в связи с тем, чтобы показать, что на другой стороне отношения власти всегда должна быть воля, и только для этого. То есть, дойдя уже до предела, до уничтожения чужой воли, мы теряем власть. Это единственное, что я хотел сказать. О первичном отношении речь зашла в том же смысле, в каком, скажем, Дюркгейм в «Элементарных формах религиозной жизни» говорит о том, почему он эти формы называет элементарными: и потому что они простейшие, проще не бывает, и потому что они лежат в основании более сложных форм. Я, когда говорю, что у нас есть повеление и повиновение, не утверждаю, что это повеление [означает] «повинуйся под угрозой гибели», и, соответственно, я не говорю, что это повиновение есть только перед лицом смерти. Мы еще не знаем, почему, просто знаем, что оно есть.

Виктор Голиков: У меня вот какой вопрос, связанный с ненаблюдаемой властью. С моей точки зрения, ненаблюдаемой властью обычно называют один из видов манипуляции, когда человек, которым манипулируют, или группа людей, которой манипулируют, этого не ощущает. Это проявление власти через манипуляцию, я правильно понимаю? И вторая часть, я исхожу из лумановского подхода, где основное понятие — коммуникация. Но в коммуникации три составляющих: информация, месседж (сообщение) и понимание. А если коммуникация не выстроена, если нет последнего или первое не является информацией для последнего, что всех приводит к непониманию, у нас ситуация как-то меняется. Как, с вашей точки зрения?

Александр Филиппов: Спасибо большое. Что касается первого, вопрос о манипуляции — это сложный вопрос, вот почему: я говорил об этом на первом семинаре, и я думаю, что у нас будут постоянно возникать такого рода вопросы (возможно, это прозвучит разочаровывающе, а может быть, наоборот, обнадеживающе), есть очень много разных способов заставить одного человека действовать так, как хочет другой человек. Сюда относится убеждение; например, мы просто убедили человека — не манипулировали им, заметьте, а честно убедили. Я не знаю, есть ли у вас такой опыт, в моей жизни, по-моему, был один или два случая, когда люди мне говорили: да, ты меня убедил, действительно, твои резоны были справедливы. Но, тем не менее, все-таки за столько лет два случая были — значит, такие вещи бывают. Есть влияние, как мне рассказывал, кстати говоря, один коллега, в принципе принадлежащий к слою московской интеллигенции, но оказавшийся в ситуации, когда ему пришлось молодому человеку с Востока сказать: я гожусь тебе в отцы, ты себя ведешь неправильно. И этот аргумент подействовал, он как-то интуитивно понял, что лучше упирать на это, а не на что-то другое. Бывают ситуации, когда для человека, совершенно не знающего расстановку сил, создается ситуация, при которой он выступает как игрушка в чужих руках, его приглашают куда-то сказать несколько слов, но делают это не для того, чтобы получить от него информацию, а просто для того, чтобы он оказался в нужном месте в нужное время и сложил собой определенного рода пазл, как сейчас говорят, — и машинка, ему неведомая, завертелась. И таких примеров можно набрать очень много. Если мы с самого начала все это будем называть видами власти, мы никуда не сдвинемся, вот в чем вся беда. То есть здесь я стою на позиции тех социологов (это не мое изобретение), которые говорят, что надо власть дифференцировать от других способов воздействия и способов видоизменить чужое поведение, это первое. Второе: власть всегда связана с явным преобладанием одной воли над другой. То есть если в начале сегодня я вспоминал и напирал на то, что здесь есть некоторая готовность, согласие действовать под влиянием чужой воли, то в этом месте, отвечая на вопрос, я хотел бы напирать на то, что эта воля — это не просто так себе воля, это не согласие, это не консенсус, это противящаяся воля. Властвующий опирается, как на подпорку, на чужую волю, которая ему сопротивляется, именно потому что она ему сопротивляется, он и может чего-то достичь, если бы она не сопротивлялась, он бы не достиг, она должна сопротивляться, а не просто быть в наличии. А теперь что касается второго вопроса, чтобы не расплываться, это вопрос о Лумане. Там дело очень сложное, у Лумана действительно власть — это средство или посредник (в зависимости от того, как мы переводим слово «медиум») коммуникации. Но у Лумана первичное отношение власти — первичное, подчеркиваю, то есть то, которое необходимо описать еще до определения власти как символически обобщенного средства коммуникации, — это отношение между ego и alter. А у Лумана (на самом деле я терпеть не могу его в этой части, но уж раз вы упомянули) есть, на мой взгляд, достаточно уязвимая схема, которой он пользовался в 70-е годы У меня нет ощущения, что он так уж ее любил впоследствии, может быть, еще в 80-е она присутствовала, но уже в меньшей степени, хотя, вру, я сам лично слышал от него в 90-м году, как он к этому делу прибегал, но, повторяю, у меня нет ощущения, что с этим он далеко ушел. У него тоже изначально есть два участника, это нормальная социологическая схема, это можно найти у Лумана, у Парсонса, у Вебера, у Зиммеля — у кого угодно, это типично для социологии, он их называет ego и alter, и он различает, кроме того, два типа вменения, которые совершает наблюдатель. Вменение есть то, что наблюдатель устанавливает на стороне каждого из них. Если на чьей-либо стороне устанавливается активность, это называется действием, если устанавливается отсутствие активности, то он это называет переживанием, переживанием действия. Если брать отношение власти, то оно определяется именно так, что некая комбинация переживания и действия со стороны ego и alter определяется как феномен власти, то есть обладатель власти — это тот, кто может модифицировать поведение другого, и власть собственно фиксируется именно здесь, а уже потом она превращается в символически обобщенное средство коммуникации, до этого еще пилить и пилить, и там не стоило бы, наверное, забегать вперед. Так в принципе с определением коммуникации вы все правильно сказали, просто изначально она выглядит у него иначе. Так, еще?

Евгений Посик: Евгений Посик, студент Шанинки. У меня такой вопрос: если рассматривать власть вслед за тем, что сказали вы, как подчинение одной воли другой воле (по-моему, Арендт тоже говорила, что власть — это власть одного человека над другим), то является ли власть как отношение сама по себе силой, учреждающей себя? Иными словами, учреждает ли отношение власти само себя или кто-то его все же учреждает? Если один агент или человек подчиняет себе волю другого, из какой ситуации происходит согласие обеих сторон, а также и всех наблюдателей этой ситуации? Мой вопрос на поверку следующий: кто учреждает отношение власти одного над другим, в какой момент это происходит? И возможно ли властное отношение без предзаданной ситуации учреждения, когда один властвует над другим и все с этим согласны?

Александр Филиппов: На самом деле это очень хороший вопрос для старта следующей части, то есть, отвечая, я одновременно буду тогда говорить дальше, поэтому ваш вопрос мы не забываем, а наоборот берем его за основу. Но если у других вопросов нет, тогда я прямо с этого места и стартую, тогда буквально одно-два слова дополнения.

Ирина Чечель: Мне показалось, что ваша гипотеза — мы все время это подразумеваем, но недоговариваем сейчас — состоит в том, что воля послушного власти сопротивляется и соглашается одновременно. И отсюда идет вопрос, можно ли каким-то образом установить, чему она сопротивляется в любом случае и с чем соглашается безусловно? То есть, иначе говоря, возможны ли, мыслимы ли какие-то закономерности властного взаимодействия — то, что повторяется в каждом и во всех случаях? Все это очень интересно еще потому, что, по вашим словам, наибольшая власть может обернуться наибольшим безвластием. Таково ваше описание схемы смерти, но это означает, что смерти… недостаточно. То есть у другого, у alter, отнято буквально все — казалось бы, власть реализована. Но для власти, для самой власти этого недостаточно. Смерти недостаточно, поскольку истинная власть, видимо, ищет не голого сопротивления: тотальное сопротивление — срыв для нее, оно оказывается безвластием. Это два взаимосвязанных вопроса, у меня будет и третий, но чуть позже.

Александр Филиппов: Да, очень важно, спасибо большое. Смотрите, властвующий не ищет сопротивления, зачем оно ему? Он на него опирается, но он его не ищет.

Ирина Чечель: Интуитивно ищет.

Александр Филиппов: Нет, понимаете, тут вопрос очень тонкий, но, говоря более серьезно, хотя это, кстати, тоже серьезно, тот, кто властвует, в момент навязывания своей воли желает, чтобы она была осуществлена, ему не нужно сопротивление. То, что без этого сопротивления его воля проваливается в пустоту, в пресловутую безосновность, в Ungrund, он обнаруживает, возможно, постфактум, когда уже ничего сделать нельзя. Это неоднократно, хотя и не очень часто описанная в художественной литературе ситуация, когда, пытаясь чего-то добиться и выходя из себя из-за непослушания того, от кого он хочет этого добиться, властвующий обнаруживает, что перед ним холодный труп, с которым ничего больше не сделаешь, он все-таки убежал навсегда. И если вы помните, один из наглядных эпизодов в фильме «Бразилия», чем он кончается: главный герой убежал через смерть, ничего не поделаешь. Это может установить наблюдатель или властвующий, поскольку он способен взять себя в руки и встать на позицию наблюдателя, понимая, что дальше давить нельзя; может знать начальник, который поощряет самодеятельность подчиненных вместо того, чтобы контролировать каждый их шаг; мудрый властитель, который тысячу раз тоже был описан в литературе. Вообще говоря, все, кто хорошо знакомы с тем, что такое на самом деле эффективное повеление, понимают, что додавливать до последнего подчиненного не следует, это общераспространенное знание. Но вопрос ваш глубже, чем то, что можно было бы предполагать по этому простому ответу, он состоит в том, что как же получается, чего хочет тот, кто… На самом деле тот, кто сопротивляется, точно так же, как тот, кто повелевает, хочет, чтобы действие другого совершалось по его воле, тот, кто сопротивляется, не хочет действовать по чужой воле, он не хочет, именно поэтому он сопротивляется, у него своя воля, он противопоставляет чужой воле свою. Но что получается дальше? Дальше получается то, вокруг чего идут все наши пляски, что я считаю загадкой власти: чужая воля частично перенимается в волю подвластного, он перенимает чужую волю в свою, именно в свою волю, я подчеркиваю это. Что это означает? У него остается воля, но его воля становится другой, у него остается волевое действие, он не превращается в безвольную тряпку, не превращается в ничто, он перенимает в свое целеполагание какой-то аспект или какую-то часть чужой воли. Почему он это делает? Почему это становится его волей? Вот это и есть, если угодно, самое загадочное. Поэтому, начиная с сопротивления, он трансформируется, по крайней мере частично, в произвольно соглашающегося — произвольно, то есть его воля участвует в этом, а не только готовность к послушанию. Можно на этом месте остановиться?

«Уничтожение Левиафана», The Holy Bible with Illustrations by Gustave Doré.

London: Cassel, Petter, and Galpin

Ирина Чечель: Не совсем! Хорошо, я соглашаюсь на то, чтобы осуществилась ваша воля, но означает ли это, что я соглашаюсь с тем, что ваша воля для меня в какой-то момент тотальна или она все же частично для меня значима? Это принципиальный вопрос, вспомним того же Тацита, «Анналы»: каким образом Тиберий, начиная свое правление, вступает в сенат? Сенатор Азиний Галл встречает его вопросом: «какую именно часть государственных дел ты, Цезарь, предпочел бы получить в свое ведение?» На что Цезарь, смешавшись, сначала не отвечает, но, немного спустя, находится — и мы слышим ответ, что «его скромности не пристало» выбирать или отклонять что-либо из того, от чего «в целом ему предпочтительнее отказаться». Таким образом, раздосадованный Галл понимает, что тот претендует вовсе не на скромное положение: он сразу же заявляет о том, что «дело государства едино и должно управляться волей одного». Иначе говоря, Галл соглашается с тем, что воля Цезаря или воля власти есть воля тотальная — это чуть не монолитное целое, которое он просто не мог бы принять частично. Этот момент диалога, взаимодействия связан еще и с тем, что ты как бы заочно или гипотетически принимаешь вероятность реализации целостной воли, на тебя направленной, но ты с этим соглашаешься далеко не полностью, а когда-то, например, и для вида. И т.д.

Александр Филиппов: В принципе да, это на самом деле страшное забегание вперед от того, что у нас сейчас есть, но поскольку вопрос задан, то я на него прямо сейчас и отвечу. То, что происходит в каждом конкретном акте повиновения, означает присутствие в нем — и это то, о чем сегодня будет вторая часть, — определенных временных горизонтов. Что такое тотальность власти? Это, с одной стороны, объем полномочий, но объем полномочий, которые не могут быть реализованы одномоментно. Ваш вопрос, если его переформулировать в тех терминах, которые я предпочитаю здесь использовать, таков: в каждом ли акте повиновения повелению имплицирована вся полнота возможной власти?

Ирина Чечель: Именно возможной.

Александр Филиппов: Именно возможной, а почему возможной, мы сейчас об этом еще будем говорить, то есть я отойду в сторону, я отвечаю: нет, не в каждом. Смысл повиновения может быть различным. Грубо говоря, представим себе заговорщиков, которые решили убить очередного Цезаря, и допустим, что они назначили свое злодеяние на определенный момент, говорят: вот в момент Икс делай раз, делай два, делай три, все, и потом они это все исполняют, что собирались. Но за день до этого, за, условно говоря, час до этого, за полчаса до смерти он был еще живой, он говорил: принеси мне вина, ему приносили вино, он говорил: а теперь я хочу, чтобы было сделано еще что-то, и все это было. На самом деле эти приказы отдавал обреченный, он умрет, и власти его не будет уже скоро, и об этом, кроме него, все остальные знают. Но пока события, которые протекают перед нами, наблюдателями, свидетельствуют о том, что он может приказать и ему будут повиноваться. Поэтому, если мы стараемся сохранять строгость в рассуждениях, мы понимаем, что одно другого вообще не исключает, вот он тот, кто через некоторое время будет низложен, и ему повинуются у нас на глазах в некотором роде именно те, кто сейчас его убьет. Это, мне кажется, нужно иметь в виду, это действительно важные вопросы и их не следует оставлять за спиной в виде огромных нависающих над нами массивов. Накапливается некоторый потенциал недовольства, когда наконец речь зайдет о том, о чем люди спрашивают, а не о том, о чем хочет рассказать докладчик, назовем так. Поэтому мне очень важно хотя бы частично здесь что-то расчистить. Но я не забыл про ваш вопрос о том, как власть учреждается, и я думаю, мы сейчас через проблематику времени и ожидания хотя бы отчасти к нему перейдем, что-то получится рассмотреть прямо сейчас, а что-то, может быть, нет, сейчас посмотрим. Поехали дальше.

Наталья Лебедева: Лебедева Наталья, студентка Шанина. У меня в тексте глаз зацепился за два момента, и, если позволите, я от них оттолкнусь, это самое начало. Одно и то же может быть по-разному увидено и рассказано, поэтому игнорировать позицию наблюдателя нельзя. Чуть ниже вы пишете: социальная жизнь состоит из рассказанных событий, забегая вперед, скажем, что нет власти без рассказов о власти. И тогда мой вопрос касается скорее статуса одного и того же события. Вы в лекции уже определили власть как событие и тем самым отослали нас к знакомой вам теории событий. Тогда вопрос звучит так: как мы можем определить одно и то же, если событие рассказано, во-первых, и не является ли ваша попытка ввести в событие временные горизонты, попыткой уйти от релятивизма наблюдателя? В тексте вы это не прописывали, но мне показалось что вы на несколько шагов вперед прошли, увидели тупик и, скажем, решили выбрать другой обходной маневр. Просто этот текст меня сильно отослал к другому вашему тексту про конституирование прошлых событий коммуникации и к тому, как события связаны друг с другом, как они подогнаны к наблюдателю. Такой объемный вопрос получился.

Александр Филиппов: Спасибо большое. Но тут есть, конечно, определенная проблема: вы ссылаетесь на текст, который, понятно, почему вы его знаете, и некоторые из тех, кто пришли, его знают, это Urtext, первотекст про события, все-таки это текст 2003 года, хотя я сейчас его переиздал и не жалею об этом, но в тексте 2003 года не могло быть «рассказанного события», точно так же, как там не могло быть формулы, которую, вероятно, вы тоже знаете. Нет событий без наблюдателя, но и нет наблюдателя без мотива, и у наблюдателя есть мотив определенным образом проводить различения и смотреть, что, как и почему он видит, и, соответственно, появляется рассказывающий наблюдатель. Релятивизм относительно наблюдателя был с самого начала, он никуда не делся и не денется, кроме абсолютных событий рождения и смерти и учредительных событий. Эти три рода событий являются абсолютными, все остальные полностью зависят от позиции наблюдателя, описание их полностью зависит от наблюдателя. Но, забегая вперед, поскольку действительно это есть в тексте, скажу, что это не было связано с тупиком, который я увидел, причина была другая. Действительно, сначала был написан текст, потом в этом тексте появилась формула о том, что нет власти без рассказов о власти. У этого была техническая причина: книга, которая не дописана до конца, должна была кончаться главой, которая называлась «Рассказы о власти», и чем больше я размышлял о том, как будет построена эта глава, тем больше я понимал, что это не просто должно быть сообщение о том, как, например, в художественной литературе, или в научной литературе, или в кино, или еще где-то в искусстве рассказывают о власти, что это не просто такой богатый интересный иллюстративный материал, но что сами эти рассказы образуют, как мы знаем, если не всю, то хотя бы часть ткани социальной жизни. То есть тот, кто рассказывает о какой-то ситуации и говорит: «в этой ситуации мы наблюдали власть», тем самым сообщает о феномене власти тем, кто не был при этом, он это видел и установил, что там была власть, другие могли этого не видеть, значит, его рассказ становится частью социальной жизни, в которой власть выглядела именно таким образом.

Давайте перед тем, как я перейду к тому, что планировал рассказать в этой части и параллельно буду отвечать на вопросы, я вам расскажу случай из моей жизни, причем это рассказанный случай, я его переживал, но я о нем не знал, потому что, как говорил Остап Бендер, в те далекие годы я был крайне мал, я был дитя. Это рассказ моих родителей. Удивительным образом этот случай лег на пример, который приводится в одной из книжек про власть, — пример того, как власть может быть устроена, как она выглядит, и я его привожу обычно, когда рассказываю про Макса Вебера, который различал власть и господство. Власть — это навязывание своей воли, а господство — это навязывание своей воли посредством приказа. Я показываю, что может быть власть, которая разрушается при попытке перевести ее в категорию приказа, то есть власть и господство оказываются в этом смысле совершенно разными феноменами. Власть — это способность просто навязать свою волю, не уточняя, как именно, господство, я повторяю, это по Веберу, и, даст бог, мы сможем когда-нибудь об этом говорить подробнее, господство — это там, где воля навязывается посредством приказа. Теперь пример, который приводится в литературе, это пример с младенцем, который лежит в колыбельке и пытается подозвать к себе мать, он орет, он плачет, капризничает, и хотя, казалось бы, ее воля, воля сильного большого человека, несопоставима с волей маленького беззащитного существа, но он заставляет ее подойти, и это, в общем, показывает, что на самом деле у него есть власть над ней, по крайней мере в этот момент, пока он орет, пока он требует, чтобы она подошла. Я обычно этим ограничиваюсь, но последний год я стал вспоминать, что, повторяю, в моей жизни был соответствующий эпизод, когда, по рассказам родителей, они отлучали меня от соски, от бутылки с молоком, потому что уже хватит. Все знают, что рано или поздно происходит такой неприятный этап в нашей жизни, и я до сих пор жалею, конечно, но уже все, поздно. И дело было таким образом, что все, они приняли волевое решение, что с ночными пробуждениями с подсовыванием бутылочки пора завязывать. Приходит время, младенец просыпается и начинает нежным голосом говорить: «Мамочка, дай молочка». Естественно, родители обливаются слезами, но держатся. Еще более нежным: «Мамочка, мамочка», — родители буквально надрываются, но они держатся. В этот момент младенец совершает ошибку (собственно, почему потом все в моей жизни пошло наперекосяк? я совершил стратегическую ошибку). Вместо того чтобы продолжать уговаривать, я громким сердитым голосом, использовав такое уменьшительное имя матери, сказал: ну-ка быстро давай молока! Я попытался сформулировать это как приказ. Это моментально сбросило с них ощущение моральной вины, они поняли, что уже все, здесь можно ничего не делать, и вопрос решился не в мою пользу. Понятно, власть, которая, казалось бы, была, на уровне приказа обнаружила свою несостоятельность. И таких ситуаций — частично это есть и в том тексте, который я вам рассылал, — мы в жизни застаем очень много. Властвующие часто понимают, что пользоваться языком приказа, откровенной демонстрацией своей воли — это не лучший способ, иногда в высшей степени вежливо сформулированная, выглядящая как просьба, обращенная даже не к подчиненному, а к партнеру, формула оказывается гораздо более действенной, тогда как грубый недвусмысленный приказ может иметь прямо противоположный эффект. Тем не менее в, повторяю, изначальном виде, то есть пока мы еще не стали выяснять, каким именно должно быть повеление, мы не знаем, какое оно, просто знаем, что оно есть. Мы же не говорим, что, например, вежливые слова, сопровождаемые всякими приятными слуху формулами «не соблаговолите ли вы», «если вас не затруднит», «мне очень жаль, что я побеспокоил вас в это время суток, но обстоятельство чрезвычайной важности заставляет меня просить вас» и так далее, на самом деле являются формулой, которая говорит, что за ней последует увольнение или что-нибудь в этом роде. Поэтому, не вдаваясь в эту подробность, мы просто понимаем, что существует для данной культуры, для данных обстоятельств, для данной ситуации понятная обоим — и приказывающему, и повинующемуся — формула повеления. И точно так же существует абсолютно недвусмысленное в данном контексте действие, которое рассматривается как повиновение.

На чем я прервался, где меня попросили дать более четкое определение и уточнить, и что я пообещал сделать в этой части, что я попытаюсь сделать сейчас, где здесь самая сложная и самая проблематичная вещь? Она состоит именно в идентификации случившегося как повиновения-повеления, потому что если мы просто видим, что кто-то нечто сделал, подал какой-то знак, сказал какие-то слова или, как в прошлый раз я вспоминал Пушкина, властным взглядом послал, слóва даже не проронил, и потом мы видим какое-то действие, то, строго говоря, начиная фантазировать, фантазировать скучно, плоско, бессмысленно, но все-таки реализуя эту свою способность, можно сказать: да еще неизвестно, почему он пошел, неизвестно, как это произошло, какую связь вы видите, говорим мы, между действием гражданина Икс и тем, что его начальник поднял трубку, куда-то позвонил или посмотрел на него пронзительно. Знаете, как в фильмах, которые нам любят демонстрировать: обычно, когда у нас наступает проблематичный период в жизни нашей страны, сразу по телевизору начинают крутить фильмы, в которых рассказывают о том, как на самом деле устроена власть в Кремле. На самом деле, конечно, мы не знаем, как она устроена, но фильмов об этом начинают показывать безумное количество. Вы помните, как это обычно бывает: сидит человек в кресле, нажимает кнопку, говорит: Мариванна, позовите ко мне Воробьева, появляется этот самый Воробьев, человек смотрит на него, не проронив ни слова, властным взглядом, потом Воробьев уходит, и дальше начинаются какие-нибудь ужасные события: взрываются машины, кто-то падает, отравленный неизвестным науке ядом, и так далее. И мы понимаем, что вот она, тайная власть, вот как это у них на самом деле. Может, так оно и есть, откуда мы знаем, в этом мире возможно все, в том числе и это. Но мы сейчас говорим о нашей сконструированной ситуации. Есть некий наблюдатель, который потом пойдет и скажет: я видел власть. На самом деле то, что он видел, было последовательностью двух событий, самой власти он не видел. Нельзя видеть власть, которой обладает агент один, до тех пор пока он не произнес формулу повеления. Нельзя быть уверенным в том, что он обладает этой властью, если за формулой повеления не последовало действие, которое можно интерпретировать как повиновение этому повелению. Если я правильно понимаю ваш вопрос, то вот оно, учреждение власти, — это недвусмысленное событие, событие следования формуле повеления, за формулой повеления следует повиновение. Взяв это в целом, наблюдатель говорит: здесь я видел власть. А что было до этого, [это] спрашивает наблюдатель? [Неважно], мы же можем его спросить. Вы говорите: почему без рассказов о власти ничего нет? Потому что естественно, и даже сегодня и здесь были эти вопрос уже заданы, задают вопрос: а как ты думаешь, почему агент два повиновался агенту один? Мы же видим, один приказал, другой сделал. Почему? Ответ простой: конечно, потому что у агента один была власть. Но что значит была власть? У него была способность приказать. Дальше возникает вопрос: как долго она у него была, насколько велика она была, на что она простиралась, кроме возможности в данной конкретной ситуации издать именно этот конкретный приказ или высказать именно эту конкретную формулу повеления, что-то еще он мог? По одному только факту этого следования повиновения за повелением мы что-то еще можем сказать? Нет, мы можем только фантазировать, мы можем предполагать, что эта власть была до того, но что значит «была до того»? Это значит, что были какие-то обстоятельства, которые, как мы предполагаем, должны были привести к вот этому соотношению повиновения и повеления, как только для этого появился некоторого рода повод. Вот пример, который мы встречаем тоже довольно часто, один из частых случаев этого — у Руссо: разбойник в лесу, который с пистолетом в руке требует повиновения, он требует кошелек, требует еще чего-нибудь у того, на кого он напал. И вопрос Руссо состоит в том, чем это отличается от государства? Мы потом когда-нибудь с вами выясним, чем именно. В чем здесь хитрость? В том, что до того, как оказалось, что у разбойника пистолет, а у того, на кого он напал, пистолета нет или он не успевает им воспользоваться, никакой ситуации власти не было, шел один, шел другой, потом они встретились и выяснилось, что у одного пистолет и он хочет, чтобы ему подчинялся другой. И вот это возникло. Что возникло? Человек с пистолетом говорит другому: «Кошелек или жизнь!» Тот отдает ему кошелек, [разбойник] его отпускает — все, его власть над ним кончилась, больше ничего нет. Власть ли это? Вот самый простой, самый примитивный случай, который можно придумать, в котором ничего другого нет: есть повелевающий, есть превосходство в силе у повелевающего над повинующимся, есть тот, кто повиновался, и есть, неважно почему, прекращение этой ситуации. Это очень короткий эпизод, вся социальная жизнь в этом смысле состоит из эпизодов, он кончился. И я рискую сказать, что внутри этого эпизода никакой власти и не было, власть — это всегда нечто пролонгированное, власть — всегда некоторая способность, некоторая возможность, которая сохраняется, которая держится. Если есть простой перевес в силе, то это простой перевес в силе, и больше за ним ничего нет. Для меня самого это настолько тяжелая материя, что я все время чувствую, что она у меня рвется под руками. Что здесь сочетается одно с другим? Что произошло тогда, когда агент два повиновался агенту один? Совершилось нечто в реальной жизни, это реальное событие, оно произошло, оно могло произойти, могло не произойти, мы уже знаем, там могло быть сопротивление, которое привело бы к тому, что агент два не повиновался агенту один, могло не произойти, но оно произошло, оно осталось навсегда в прошлом, о нем теперь можно вспоминать. В этот момент было что? Был перевес сил. Являлся ли этот перевес сил свидетельством того, что у агента один была власть над агентом два? Возможно, да, возможно, нет. Как мы можем установить, что это была именно власть, а не простой одномоментный перевес сил? Нам нужно умножить наши наблюдения. До какой степени мы должны их умножить? Мы же знаем, что в любой момент, и это заложено в самом устройстве власти, воля повинующегося может взыграть так, что тот, кто повиновался десять лет, на одиннадцатый год восстал и перерезал глотку своему господину, это может быть в любой момент, так власть устроена, мы слишком много об этом говорили, чтобы еще раз это повторять подробно, но здесь это надо вспомнить. Значит, то обстоятельство, что в какой-то момент повиновение прекращается, не означает, что до этого власти не было, власть была, но она кончилась, власть была, но она не была равна простому одномоментному перевесу в силах. Значит, здесь произошла очень любопытная вещь: о том, что фактически существует, о том, что действительно есть либо что оказалось в прошлом после того, как оно свершилось, повиновение свершилось, оно теперь в прошлом, мы говорим, выражаясь опять же философским языком, как о фактическом, это фактическое, это то, что сделано, factum est, оно сделано, его никуда теперь уже не денешь. А то, что ожидается, — это возможное, его еще нет, и мы на основании опыта наблюдений (чем больше опыт наблюдений, чем больше ситуаций, в которых происходит повиновение агента два агенту один, тем более уверенно мы говорим) утверждаем, что и дальше это повиновение будет иметь место. Значит, мы рассматриваем его не просто как возможное, но как все более и более вероятное. Но представим себе, что агент два попытался взбунтоваться, но у него ничего не вышло. Помните, как в посвященном феномену власти, причем именно в ницшевском смысле (правда, о Ницше мы ни разу здесь не упоминали за это время, но это не так важно), литературном произведении — повести Джека Лондона «Морской волк» — повествователь рассказывает о своих попытках убежать из-под власти этого постепенно уже сходящего с ума и слепнущего властвующего над ним капитана? Сначала ему это не удается, и каждая попытка может оказаться для него последней, потому что он его мог бы просто убить, но он его не убивает, потому что для него важно эту власть над ним продлить и осуществить, тем не менее, эти попытки бунта происходят. Сохраняется ли все это время его власть, несмотря на бунт? Да, сохраняется, пока наконец герой своего не добивается. Значит, власть — это, с одной стороны, всякий раз, когда мы наблюдаем, повторяю это еще и еще раз, феномен повиновения, мы видим, как власть являет себя как фактическое отношение. У агента один есть власть над агентом два, которая есть нечто большее, чем простой моментальный перевес сил, чем простая констелляция, как мы бы сказали. Сегодня он один, завтра он другой, сегодня эти двое встретились в лесу, но только не с пистолетом, а у обоих не было оружия, но первый схватил палку, а второй не успел, а потом второй исхитрился, эту палку у него выбил и сам схватил палку — и уже перевес сил изменился. [Это не власть!] Нет, власть есть там, где есть нечто пролонгированное. Она не исчезает или не всегда исчезает с каждым провалом, она не исчезает просто из-за того, что кто-то взбунтовался, кто-то отказался повиноваться, кто-то не полностью, не до конца выполнил приказ: если удалось добиться, в конечном счете, все-таки повиновения, удалось показать, чья здесь власть. В ситуациях неопределенности, мы знаем, люди бегают по улицам и кричат, гордо ударяя себя в перси: «Кто здесь власть?» Через некоторое время эта ситуация приобретает несколько большую определенность, но в тот момент, когда они кричат, возможно, кажется, что вопрос о власти еще только предстоит решать. Значит, власть — это одновременно и фактическое отношение (ведь если бы этого не было, то не было бы власти), но это и отношение ожидания, возможности, это контрфактическое отношение, подчеркиваю, контрфактическое. То есть вопреки факту — факту бунта, факту неповиновения, если только удается добиться того, чтобы все-таки повеление было исполнено, власть подтверждает или утверждает себя. Но это означает в результате только одно: мы нуждаемся в постоянных наблюдениях, мы не можем опираться только на наблюдение, но мы не можем обойтись без наблюдения, мы нуждаемся в воспоминаниях — в воспоминаниях о том, какой успешной была власть. И даже если я неудачно отвечаю на ваш вопрос о самоучреждении власти, то, во всяком случае, это то, что я хотел ответить. Она учреждает себя через опыт успешных повелений, успешные повеления включены в ее историю. Мы начали наблюдение власти с нуля, ничего не было, и вдруг появилась история, и в этой истории есть опыт успешного повеления и опыт безуспешного бунта, и опыт повиновения. Это позволяет нам говорить, что отношение именно поэтому устроено не так, как устроено распоряжение вещами. Чем больше ты раздаешь вещей, тем меньше у тебя остается, с властью же дела обстоят иначе: чем длиннее и многообразнее история успешных повелений, тем больше ее становится. Почему ее становится больше? Потому что она находится в области возможности, а власть — это возможное, соответственно, отсюда ожидание. Ожидания, что власть будет успешной, входят в ткань рассказов о власти. Рассказывая о власти, наблюдатель сообщает об опыте успешных повелений. Опыт успешных повелений переходит в опыт повиновения тех, кто узнаёт о власти, и поэтому рассказы о власти становятся тем, что укрепляет власть. Точно так же и рассказы о крушении власти, рассказы об изъятии власти, о передаче власти и всем остальном входят в социальный опыт и позволяют говорить: в той ситуации власть будет потеряна, в этой ситуации власть будет трудно передать, а вот в этой ситуации власть оказывается под угрозой. Вот это блок тоже целостный, который я бы хотел завершить. Мне хочется в этом месте прерваться и снова ответить на вопросы, чтобы была дискуссия. В прошлый раз у меня было три части, в этот раз будет две, но мне кажется, что и дискуссия будет более широкой.

«Бегемот и Левиафан», Уильям Блейк, литография, ок. 1827

Вопрос из зала: Александр Фридрихович, вопрос, правильно ли я понял первую часть: власть — это пролонгированная потенция совершения безальтернативного действия, а имя есть признак этого повиновения?

Александр Филиппов: В каком смысле безальтернативного?

— Или повинуешься или нет.

Александр Филиппов: В этом смысле да, конечно. Это как раз наличие альтернативы: либо повинуешься, либо нет. Знаете, это как знаменитый анекдот про собаку, которая понимает все…

— То есть безальтернативная в той части, что вы говорите: альтернатива есть то и другое, а здесь — только повинуйся, то есть эта власть — это потенциальная возможность, пролонгированная потенция к совершению безальтернативного действия. «Я знаю, что ты повинуешься», примерно.

Александр Филиппов: Примерно так.

— А теперь простой вопрос о ситуации, которую я бы назвал распределенная власть. Семья, муж и жена, муж: накорми меня, — это проявление власти? Он поел, скажем, залег спать, встал, жена говорит: вбей гвоздь, — это проявление власти? Это распределенная власть или отсутствие власти?

Александр Филиппов: Это как раз очень хороший вопрос, именно потому, что он показывает необходимость аккуратного распоряжения терминологией. Если мы говорим, что власть есть отношение на данный момент, то мы можем сказать, что в одной ситуации у него была власть, в другой ситуации у нее была власть. Но на самом деле вполне возможно, что при более внимательном наблюдении мы выясняем, что это не приказ и не навязывание своей воли, а, например, напоминание о кооперативных отношениях, сложившихся в этой семье, и не более того. Но повторяю, даже если мы могли бы играть с этим примером, сам способ постановки вопроса вполне оправданный, он означает только одно: что, фиксируя ситуацию власти или отношения власти, мы должны очень сильно позаботиться о том, чтобы сказать: «В данном эпизоде или в данных отношениях, продолжающихся столько-то времени при определенных условиях, при определенных обстоятельствах, она есть, а при других ее нет».

Вопрос из зала: То есть если я как наблюдатель начинаю обозревать момент, который мы описывали, то я могу сделать вывод, что это проявление власти? Но я не знаю историю, не знаю о договоренностях, о ситуациях, в которых действует один и другой! В истории это не заложено, и поэтому для них это не проявление власти внутри семьи, это исполнение договоренностей, относительно которых они свои позиции согласовали.

Александр Филиппов: Понимаете, в социологии, особенно в антропологии, вообще говоря, не принято делать такие скороспелые выводы, я имею в виду не ваши выводы, а выводы на основании, скажем, одного моментального наблюдения: посмотрел, сказал: ну, вы разве не видите, что это оно и есть, — и все. То есть антропологи все-таки предпочитают очень долгие наблюдения, чтобы было ясно, что там произошло. И поэтому я с самого начала предупредил, что эта конструкция простенькая, в которой истории нет, я искусственно обрубил историю именно для того, чтобы потом стала ясна ее необходимость. Если вы не знаете истории, ваше наблюдение не даст вам ничего.

— То есть оно недостоверно по своей сути? Оно фактично? Я наблюдаю данный феномен, но оно не достоверно, потому что я не обладаю тем объемом информации, который требуется, чтобы принять решение, власть то или не власть?

Александр Филиппов: Да.

Реплика: Спасибо.

Татьяна Вайзер: У меня вопрос к понятию пролонгирования власти, длительности как критерию. Мне вспомнился пример «Девичьего источника» Бергмана… Я напомню, если кто-то не смотрел, что девушка там едет поставить свечи к иконе Деве Марии, в лесу ее встречают трое разбойников, насилуют, убивают, снимают с нее одежду и приходят в дом ее родителей, предлагая им же купить у них ее дорогую одежду, не говоря, что именно они сделали с девушкой. Разумеется, родители узнают одежду своей дочери, понимают, что дочь убита, и они предлагают этим разбойникам переночевать у них в доме. Наутро отец будит разбойников ударом ножа по столу, как бы вызывая их на бой. Проблема в этом фильме состоит в том, что только двое из этих разбойников были убийцами и насильниками, а третий из братьев — невинный мальчик, который не только никого не убивал и не насиловал, но и еще и бросил ком земли на убитую девушку. Так вот, отец, не зная всю историю, расправляется со всеми тремя братьями, убивая их поочередно, включая мальчика. И мне кажется, что, судя по тому состоянию, в котором был отец на тот момент, можно сказать, что он осуществлял власть, у него была власть над этими людьми — власть казнить или миловать, убивать или оставить в живых, мстить убийцам или простить их и сохранить жизнь невинному человеку. И в этом смысле там не было никакой длительности, вся эта драка длилась, наверное, несколько минут, может быть, полчаса, может быть час. Но мне кажется, здесь можно было бы говорить об отношениях власти. Дело в том, что, если мы смотрим на эту ситуацию через этическое измерение, то властным это отношение делает глубина метафизического измерения, а не длительность.

Александр Филиппов: Да, конечно, тяжелый вопрос в том смысле, что я бы мог просто спросить: а что он мог еще от них ожидать? То есть ему не нужны были от них никакие действия, в этом смысле той власти, о которой мы говорим, здесь не было совсем. Понятно, что получается уход от ответа, но вы помните, с чего я начинал в прошлый раз. Да, слово используется одно и то же, но два аспекта, которые вы упомянули здесь, на самом деле, конечно, я бы сказал, что есть и третий. Это совершенно отчетливое религиозное измерение, это понятно, что здесь исследуется, но ни в одном из этих отношений я бы не мог говорить о той власти, которая является социологическим понятием. То есть здесь нет вынуждения никакого движения воли навстречу, здесь они находятся в его власти в том самом смысле, о котором я говорил сегодня, с самого начала. Они в его власти, у него власть казнить или миловать, у него власть простить или не простить, но больше в его власти ничего нет. Что он может заставить их еще сделать? На что бы они были готовы еще пойти? Поэтому я боюсь, что я в этом смысле оказываюсь совершенно пустым со своими рассуждениями перед лицом таких вопросов. То есть здесь нужно другое понятие власти, может быть, более адекватное и более богатое, но не то, с которым я работаю, я прошу прощения.

Евгения Вежлян: Мне вспомнился всем известный анекдот в связи с тем, что говорилось, про то, как волк пришел в лес — все знают, но я напомню — подкрался к зверям и говорит: вот приходи ко мне на ужин, я тебя съем. Соответственно, все естественно подписываются под это. И каково здесь властное отношение? Видимо, оно обусловлено преданием: волк, надо же подчиняться. И заяц, еж, неважно, говорит: «а можно мне не приходить?» «Вычеркиваю». Этот каламбур рассказывают как анекдот про разрыв шаблона, но мне кажется, что это имеет прямое отношение к перекличкам воли и предания, к тому, что можно назвать нарративом, в определении власти каким-то образом связано с этим анекдотом. И мне бы хотелось поэтому понять лучше, что происходит в этой истории, — в вашем контексте она поучительна.

Александр Филиппов: Да, история поучительна, но происходит, собственно, то самое, о чем сейчас шла речь. От того, что зайца вычеркнули, до того, как этот анекдот пошел гулять по лесу и все выяснили, что волк подмененный, до того, как сложился этот нарратив, был другой нарратив, то есть нарратив абсолютной власти, а соответственно, абсолютной покорности. Что плохо не в анекдоте как таковом, а в примере? В нем плохо то, что здесь как раз предполагается абсолютная покорность на стороне подвластных. Ему не нужна от них их воля, их воля требуется лишь настолько, чтобы они могли к нему прийти, а на самом деле то, что ему требуется, это их тела. Можно было бы сказать, продолжая этот анекдот: а что было дальше? Дальше заяц всем растрепал, что такие дела, заяц был известный врун, ему никто не поверил, поэтому волк продолжал приглашать к себе на ужин всех, включая куропаток, и съел всех, потом в лесу остались только волк и заяц, и между ними началась любопытная история. Собственно, с этого момента началась настоящая история леса, до этого было просто истребление, которое показывает, что фактический или ожидаемый, во всяком случае наблюдаемый перевес сил все время на одной стороне — это перевес сил, который позволяет однократно вынудить к совершению определенного действия, как у Вальтера Скотта в «Роб Рое». Там шотландцы захватывают пленников, которые им больше не нужны, и они их топят, причем озверевшие шотландцы просто заставляют их подойти к обрыву над озером с камнем на шее и прыгнуть. Чего можно добиться от пленников? Им от них ничего не надо, они в их власти, в принципе были бы они поумнее, они бы их в рабов превратили, или выкуп запросили, или еще что-нибудь, но им ничего не надо. Они говорят: ваша жизнь вообще ничего не стоит, поэтому давайте с камнем на шее в воду. Это обычная ситуация, когда живое тело находится в чьей-то власти, но кроме этого расставания с жизнью тем или иным способом здесь ничего больше нет. То есть все сводится к формулам «чтобы тебя глаза мои не видели», или «не достоин ты жить вообще», или «я тебя съем». Поэтому нет власти как того отношения, которое мы исследуем.

Евгения Вежлян: Но тогда есть более сложный пример, это пример Раскольникова, который с криком «тварь я дрожащая или право имею» пошел, как опять-таки всем известно, разбивать череп старушке. Явное притязание на власть, причем на власть сверхчеловеческую? Достоевский приводит свое объяснение ошибки Раскольникова, но, мне кажется, в той теории, о которой вы говорите, может быть и другое объяснение того, почему Раскольников так реализовал свою волю.

Александр Филиппов: А над кем у него была власть? Он же не говорил про власть, он говорил про право, в момент, когда он заносил свой нож, у него был перевес сил, которым он и воспользовался. Вопрос о том, означает ли готовность убивать, что тем самым он способен стать властителем, то есть тем, чьей воле будут подчиняться, решается против него, то есть из этого в результате не вытекает его способность ни к чему. Вообще говоря, это очень хороший вопрос для нас, к которому имело бы смысл вернуться в будущем. Почему? Потому что природа повиновения из того, что я сегодня рассказывал, совершенно не ясна. Мы пока что рассмотрели только временну́ю природу феномена власти, возможности о ней судить на основании наблюдения, больше ничего. А вопрос о том, почему происходит повиновение, причем полноценное, не такое повиновение, как у зверей, которые идут на убой, и не такое повиновение, какое бывает в момент однократного перевеса сил, а серьезное пролонгированное повиновение, когда, повторяю, одна воля вбирает в себя элементы другой, мы еще не обсуждали. Существует определенная идеология власти…

Евгения Вежлян: Брейвик как последователь Раскольникова.

Александр Филиппов: Например, да. В принципе существует определенная идеология или определенная концепция власти, которая говорит о том, что в основании способности подчинять себе чужую волю лежит способность к совершению определенного рода поступков, которые человек обычным образом совершить не может. Эти поступки могут быть направлены на себя самого. Отсюда связь власти и аскезы, например, то есть если человек будет долго лежать на гвоздях, то в результате он станет вождем восставшего народа, хотя, казалось бы, какая связь между тем и другим? Тем не менее понятно, что аскетический образ жизни издавна служит одним из источников той своеобразной силы, которая лежит где-то, зашита внутрь власти. Или способность к совершению некоторых ужасающих злодеяний, которые превращают преступника в того, кому должны впоследствии повиноваться. Мы просто этого не исследовали, но это не означает, что мы не должны этого исследовать, что мы не должны об этом говорить. Связь не очевидна, она на первый взгляд кажется очевидной, на самом деле в ней вообще ничего очевидного нет. Очевидно одно ее существование, не только в литературе, но и в жизни.

Вопрос из зала: Николай, студент Шанинки. У меня первый вопрос, больше на понимание: мы подошли к моменту, когда власть идентифицируется как что-то пролонгированное, затем мы начали рассуждать об объеме власти, то есть ее может быть больше или меньше. Правильно я понимаю, объем власти измеряется именно количеством положительных актов повиновения? Это первый вопрос. А второй вопрос: можем ли мы идентифицировать, что власть есть нечто пролонгированное, и можем ли идентифицировать акт, которым власть закончилась? В одном из текстов, которые вы нам присылали, был такой пример, когда один полк не подчинялся австрийскому командиру — то был венгерский полк. Командира настигла растерянность, смутное понимание, что он потерял власть, но немного спустя он нашел австрийский полк, который венгров полностью подавил. Дальше у вас была проиллюстрирована логика, что власть есть до того момента, пока тебе повинуется хотя бы один человек или агент…

Александр Филиппов: Что касается первого вопроса, то все так и есть. Власть не только пролонгирована, ее объем не только временной — он также пространственный, просто мы начали с элементарного отношения. Вот у нас зернышко, вот это крошечное элементарное отношение. Как о коммуникации мы вспоминали, что это единый акт, событие коммуникации, которое может быть дифференцировано на сообщение, понимание и намерение, которое предшествовало сообщению, так же и с властью. Да, перевес сил, но перевес сил, который оказывается пролонгированным. Но когда мы с этим прафеноменом или первофеноменом разобрались, понятно, что придется сюда подключать и пространственный объем, то есть насколько удалены могут быть те, кто подвластны, и усложнять рассказ о ней ситуациями, в которых она то есть, то нет, то кажется, что она будто исчезла, то вдруг она снова появляется. Поэтому в части понимания все абсолютно адекватно, но с этими небольшими добавлениями, а в части примера, который вы привели, о том и речь: как только мы пишем «Власть» с большой буквы и опять начинаем мыслить ее себе как сундук, в данном случае набитый возможностями, у нас начинаются проблемы с описанием конкретных ситуаций. Как только мы говорим о власти как об отношении, мы говорим: да, уже, казалось бы, ее нет, то кому это «казалось бы»? Некоторому повествователю, некоторому наблюдателю, который выстроил свой нарратив о том, как власть была утрачена, а потом снова обретена. А где она была в тот момент и кто мог судить о том, была она или нет в тот момент, когда этот второй полк еще не нашелся? Где она была в тот момент? Она нигде не была, понимаете, и ей негде быть, она появляется в отношении, она кристаллизуется из ожиданий, основанных на рассказах, которые в свою очередь передают опыт успешного совершения власти. Вот, примерно так.

Вопрос из зала: Здравствуйте, Александр, Шанинка, слушатель. У меня несколько, возможно, наивных вопросов. Первый из них: вы сознательно не вводите дополнительные конфигурации, то есть, например, господство или авторитет, и имеете дело исключительно с властью? А второй вопрос: объектом власти является нечто третье или все-таки сама воля человека, агента номер два, потому что в примерах, допустим, с молоком или еще с какими-то объектами это не вполне понятно. И, пожалуй, третий, уже относящийся непосредственно к последней части: если мы никаким образом не можем разбить отношение власти на какие-то дискретные моменты, то каким вообще образом мы можем говорить о феномене власти, который всегда присутствует имманентно, то есть его как будто получается невозможно схватить и выделить? То есть он всегда как бы смешан с чем-то еще? У меня сейчас же возникает ощущение опасности, неустойчивости.

Александр Филиппов: По первому вопросу, да, я совершенно сознательно не говорю об авторитете и о господстве, потому что надо сначала разобраться с чем-то одним, то есть понятно, что рано или поздно зайдет вопрос об авторитете, понятно, что рано или поздно, я сегодня уже упоминал об этом, придется обратиться к соответствующему параграфу у Вебера, где о власти сказано три строчки, а о господстве десятки страниц. Забегая вперед, могу сказать, что понятие власти как отличное от понятия господства неудовлетворительно, с ним вообще ничего нельзя сделать, то есть о власти имеет смысл продуктивно говорить только тогда, когда вы, если угодно, на 90% отождествляете ее с господством, то есть господство — вид власти, а не полностью отличное от нее понятие. Тогда только можно говорить о легитимной власти, о других интересных вещах. Вы понимаете, что у меня в голове Вебер зашит намертво, как вирус. Если я говорю, что власть есть там, где есть повеление, а повеление — это немного другая формула для приказа, потому что повеление — более широкое понятие, чем приказ, но это из того же разряда, это значит, что я не хочу идентифицировать власть как простое навязывание воли любым способом, но для меня принципиально важно сосредоточить внимание на моменте повеления. Повеления просто так не бывает, оно формулируется; оно есть именно повеление, а не как угодно выраженная воля, именно в этом был смысл примера с молоком и всех остальных примеров. Меня не удовлетворяют те концепции власти, в которых она рассматривается как просто каузальное отношение, когда действие одного является причиной действия другого. Собственно, об этом я говорил в прошлый раз, вспоминая Роберта Даля. И третий вопрос о том, что она смешана всегда с чем-то. На это можно смотреть двумя способами. Можно, например, вместе с Луманом сказать, что изначально она была совсем смешана, потом она начала дифференцироваться от других средств коммуникации, пока не отдифференцировалась, выдеффиренцировалась и не стала абсолютно чистой. Или можно считать, что лично мне ближе, что это, еще раз повторяю, самое элементарное отношение, то есть все остальное будет на него налипать, на него нанизываться, мы должны дойти до неразложимого, то есть до того уровня, что, когда вы еще хоть что-нибудь оттуда уберете, у вас пропадает существо дела. Работает это или нет, те вопросы, которые я сегодня услышал, показывают, что слабые места в такой позиции есть, то есть вопросы в основном оказались деловые и показывающие, что это не бесспорный подход. Но по крайней мере и у меня, и у вас есть сейчас полная ясность насчет этого, то есть вы знаете, что я сознательно, а не по недомыслию это предлагаю, в том числе видимость этой слабости, но я знаю, что мне эти слабости не удалось от вас скрыть, даже если я пытался.

Вопрос из зала: Я прошу прощения, а вопрос, что является объектом власти?

Александр Филиппов: Да, что является объектом власти. Несомненно, еще раз, тот, кто властвует, может властвовать интуитивно, он таких вещей, как я, не произносит, и тот, кто властвует, может в том числе совершать ошибки. Одна из ошибок состоит в тотальном подавлении чужой воли. Он говорит: мне неважно, что они обо мне думают, мне неважно, по какой причине они мне повинуются, мне важно тотальное полное повиновение. Возможно такое? Да, такое возможно. Поэтому объектом является в чистом виде не воля, а те действия, которые эта воля должна продуцировать. Более разумные властвующие всегда знали, что лучше, чтобы эти действия были произвольными, а не тотально подконтрольными, это та идея, которую я пытался обосновать на прошлой встрече и которую я продолжаю обосновывать сейчас. Не воля является объектом, а действие, но действие, обусловленное волей.

Ирина Чечель: Мы вынуждены с большим сожалением заканчивать, но могу вас уверить, что пауза в семинарах не продлится долго. Спасибо, до новых встреч.

Читать также

27 ноября состоится третий семинар журнала «Гефтер», магистерской программы МВШСЭН «Политическая философия и социальная теория» и Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ

Ведущий — Александр Фридрихович Филиппов

Комментарии