Левада-style. Часть 2

Отношения ученичества и пиетета, доверие к ушедшим не исчерпывают воспоминаний учеников Юрия Левады о коллеге и педагоге. Перед нами нечто большее — сдержанная, тщательно скрываемая любовь. Новая беседа из цикла «Интеллектуальный биографический опыт» на «Гефтере».

5 617

5 617

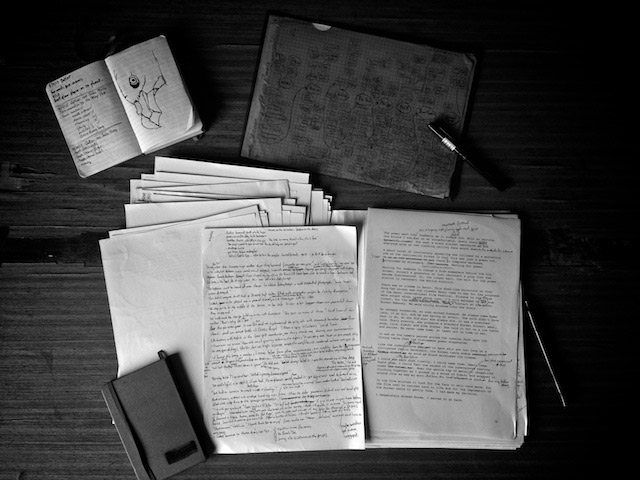

© flickr.com/photos/smiling_da_vinci

Алексей Левинсон: Если можно, я хочу два вступления сделать. Одно церемониальное, другое техническое. Церемониальное будет включать выражение благодарности, во-первых, вашему сайту и журналу за приглашение, во-вторых, тем людям, которые смотрели или прочли то, что получилось на нашей первой встрече, и выразили свои положительные чувства, оценки, нам это очень приятно. Спасибо этим людям. И еще одно спасибо тем, кто дал себе труд кое-что проверить в опубликованном тексте. Нашли там несколько блох, надо исправить, поскольку писалось с голоса, то правильно моя коллега указала, что там получилось, что Дмитрий назван Шаниным, а он Шалин, просто нечетко прозвучало. Это раз. И что не в семьдесят седьмом, а в семьдесят втором состоялся разгон. Я хочу сделать еще одно, теперь техническое уведомление, что все-таки мы не имеем в виду излагать хронику событий. Наша задача, которую вы нам предложили и которую мы сами перед собой ставим, — это не хроника. Мы в этом смысле не выступаем летописцами, а мы хотели бы обсуждать. И даже не столько события, сколько процесс. Поэтому в этой части мы будем, я думаю, избегать называть имена, потому что, скорее, хочется говорить о силах, чем о персонах. И второе: может быть, где-то и не будем называть какие-то даты с тем, что, повторяю, просим рассматривать наши разговоры не как хронику.

А темой, которую мы с Борей хотим предложить сегодня, мы бы сделали вот что. Продолжая разговор о Юрии Александровиче Леваде, попытаться отвечать на вопросы, кому мешал Левада и кто мешал Леваде. Это один из, к сожалению, центральных сюжетов его существования, существования людей, которые были вокруг него. Это не только помеха, но отчасти в каком-то смысле и слава Левады как опального мыслителя или опального деятеля. Что, в общем, нуждается, по-моему, в объяснении и комментариях, потому что на прошлой нашей встрече мы рисовали облик человека почти идеального — во всяком случае, такой замечательный, добрый дядя. С чего вдруг кто-то мог бы его не любить? Между тем наверняка и зрители, и читатели уверены в том, что Леваду не любили очень многие, даже, наверное, догадываются, с какой стороны эта нелюбовь следовала. Вот про это мы, наверное, сегодня рассказываем. Я начну тогда с заострения вопроса, чем же Левада не угодил.

Он не был диссидентом, это с его собственных слов известно, да и тем, кто рядом с ним был, тоже известно, — в том смысле, который теперь вкладывается в понятие «диссидент». И слова-то такого не было, во-первых, во-вторых, он не занимался целенаправленной критикой власти в таком специальном смысле слова, занимался, вообще говоря, не властью, он не был политологом, не исследовал эту сферу специально. Он не совершал никаких таких, как мы бы сказали, подрывных действий, не позволял себе жестов, которые должны были бы кого-то специально сердить. Он никого не дразнил, он не занимался сатирой и критикой. Тем не менее, его судьба — это судьба повторяющихся раз за разом ситуаций конфликта с истеблишментом. Я бы рассказал одну маленькую историю, которую я знаю со слов самого Юрия Александровича. Он со смехом это рассказывал. Речь идет о том, как он вышел на защиту докторской диссертации. В прошлый раз мы говорили о том, что была работа, она написана, она издана как книга о социальной природе религии, — работа, тогда тоже это было сказано, была для своего времени очень сильно впереди того состояния философии и даже религиоведения, которое в это время было свойственно советской науке. И то, что за нее будет дана докторская степень, было более чем сомнительно. Вопрос решала одна из весьма значительных персон в Академии наук и в политической науке в широком смысле слова. Вот эта персона решала этот вопрос так — Левада нам рассказывал: он на меня посмотрел и спросил: ты наш? Я, говорит, промолчал. Тогда тот сам сказал: ну, наш. И дал разрешение на защиту этой диссертации. Судя по всему, текст он не читал. Если бы он прочитал, у него не сложилось бы такого мнения, потому что действительно со всем тем, что делала тогдашняя философия, эта книга расходилась достаточно значительно. Не в порядке критики, просто в порядке установки первоначального замысла. Хотя это была марксистская книжка, у Маркса Левада взял, быть может, одно из самых интересных соображений о так называемом религиозном удвоении веры. Там, где Маркс и Дюркгейм совпадают, да, Боря?

Борис Дубин: Да. Поскольку я, в отличие от Алеши и еще нескольких моих коллег, включен не во всю левадовскую биографию, а в ее завершающую часть, то я, в основном, об этом могу говорить. Об остальном — опираясь на то, что знают мои друзья и что прочитал и продумал я сам. Вообще говоря, есть два-три интервью Левады, где он наиболее подробно и развернуто рассказывает о том, чего он хотел, чего он делал и как все происходило. Это интервью Геннадию Батыгину, которое потом вошло в книжку «Российская социология шестидесятых годов», про то, что «наша научная жизнь была жизнью семинарской», как она складывалась. Там этот период Института философии, а потом ИКСИ развернут наиболее подробно. Потом большущее интервью, позже опубликованное Дмитрием Шалиным, очень подробное, уже развернутых ВЦИОМских времен. Подробности, фамилии и даты там есть, сейчас мы не будем, наверное, это повторять. Мне кажется, вот что важно извлечь из этих интервью для той темы, о которой мы сегодня собираемся говорить. Первое — это весьма скептическая, здесь я цитирую самого Леваду, оценка того, что удалось сделать в социологии до тех времен, когда развернулись уже ВЦИОМовские проекты, — в тогдашней советской социологии вообще и, в частности, в той социологии, которую Левада тогда делал. Он говорил, что относится к результатам очень скептически, все-таки основным его занятием было просветительство — просветительство тех групп, которые были заинтересованы хоть в каком-то знании. В гораздо меньшей степени, чем это было свойственно многим другим шестидесятникам, это было просветительство, обращенное к власти, а многие из товарищей Левады по поколению были как раз очень заинтересованы этой стороной дела. Его это, по-моему, не интересовало вообще, он в это просто не верил — в возможность власти быть просвещенной. По крайней мере, той власти, которую он видел на разных этапах своей жизни. Поэтому здесь он подводил черту под тем, что было сделано, отмечал, что да, старались что-то начитать, старались пригласить на семинар, в сектор людей, которые могли быть интересны, полезны в смысле идей и знаний, но в целом это была просветительская эпоха. Он себя просто никогда не хвалил, если хвалил, то хвалил коллег и друзей. Но должное отдавал всегда и понимал, что к чему. И второе соображение там же, в этом интервью Батыгину, а может быть, в батыгинском предисловии к книжке «Российская социология шестидесятых» — соображение о том, что социологий тогда было несколько. Притом что вся социология, вот это уже батыгинское выражение, жила «без прописки» до восемьдесят шестого года: в институциональной системе такой специальности, как социология, просто не было. Хотя была какая-то социология труда, первым делом, конечно, потом что-то относительно социальной структуры.

А.Л.: Ну и «ленинская социология»…

Б.Д.: Да, сейчас мы об этом несколько слов скажем. Что это было за несколько социологий? Теперь можно это прикинуть. Одна была то, что Алеша называет ленинской социологией, это тогда предпочитали называть марксистско-ленинской социологией. Это вещь, по-моему, глубоко ритуальная, это бутафория о науке, это ее специально построенная выгородка, там, по-моему, ничего интересного сделано не было, кроме тех заходов, в частности, которые сделал Левада сначала в «Социальной природе религии», а потом в специальной статье об экономическом наследии Маркса — чрезвычайно подробной, очень неожиданной для всех и очень далеко идущей статье. Вторая социология была — поскольку мы уговорились, как по заветам структуралистов об истории искусства, без имен, то, значит, у нас теперь будет история социологии без имен, кроме имени Левада, — адаптацией западного опыта к здешней идеологии. Отчасти этим, конечно, занимался Левада и сектор. Огромное количество было начитано, переведено, отреферировано, продумано, обсуждено, это была чрезвычайно важная и полезная вещь для этого этапа становления социологии или даже протосоциологии, чрезвычайно нужная и более чем уместная. Опять-таки, Левада к этому относился спокойно. И третья социология, которую представлял, если не исключительно, то в наибольшей степени, конечно, он, — это была социология, во-первых, новых идей, подходов. Во-вторых, это была социология, обращенная на то, что здесь и сейчас происходит в стране, как это можно понимать. Плюс — об этом, мы, по-моему, говорили в прошлый раз — всегда при самом живом, сиюминутном интересе к тому, что происходит здесь и сейчас, как было в левадовских статьях, которые он писал в «Мониторинг общественного мнения», потом «Вестник общественного мнения», это всегда был очень широкий исторический горизонт. И это, надо сказать, его сильно отличало от других социологов, которые, например, предпочитали думать о моделях, строить модели — в принципе, не отвлекаться на историю. А с другой стороны, отличало от историософов, которые тоже могли называть себя социологами, могли писать о моделях российской цивилизации или о чем-то в таком роде, строить какие-то прогностические модели.

— Я сойду с ума от любопытства. Кто это?

Б.Д.: Нет, раз мы договорились без имен — значит, без имен. Про идеи, которые Левада ввел, мы в прошлый раз говорили, я сейчас не буду на это отвлекаться. Но мне кажется, что, обсуждая то, кому Левада мог бы быть неугоден или мешать, делал жизнь неуютной, надо иметь в виду такую расстановку сил: вот этой марксистской бутафорской социологии, в том числе, конечно, в официальной ее линии, он противостоял. Воевать — нет, по-моему, война была с той стороны всегда, что интересно. Не то чтобы Левада был такой мирный и пушистый, белый человек, нет, это не так. Но, вообще говоря, не в его духе было завязывать не просто драку, а длинную позиционную войну — я не помню, чтобы такое было, на моей памяти, по крайней мере. Может, Алеша меня поправит. Война всегда исходила с той стороны. Ясно, что любой официоз — научный, идеологический, партийный — конечно, не устраивали его независимость, его стремление к истине. Тут мне недостает знаний, поэтому я выскажу такую осторожную гипотезу, может быть, Леша меня и здесь поправит. Дело в том, что, когда этот человек неназванный говорил «наш», в этом смысле, с его точки зрения, он был прав. Человек партийный, парторг.

А.Л.: Он не был тогда еще парторгом.

Б.Д.: Хорошо, это было до парторга, но был дальше и парторгом. Не диссидент, человек совершенно — по-моему, это очень важно — несклонный к подпольному образу жизни. Это абсолютно была не его вещь. Другое дело, что там происходило у него в голове и в душе, об этом судить не могу. Но формы его жизни, формы его сознания, формы его существования были всегда открытыми, публичными, коллективными, это всегда было выстраивание каких-то людей рядом с собой, совместная работа и работа, которая всегда была обращена в открытую сторону, а не в стол. Хотя получалось сплошь и рядом, конечно, что она оказывалась работой в стол, что она оказывалась против.

А.Л.: Я здесь хочу схватить одну из твоих мыслей и сказать: во-первых, социология как потайная наука, секретная, ведомственная — это нонсенс. Хотя очень часто и в последнее время ходят слухи, что по закрытым социологическим опросам, обладая закрытой социологической информацией, кто-нибудь знает что-то про кого-то. По самой сути этой дисциплины так не получается. Не получается изучать общество так, чтобы общество этого не знало. Это просто противоречие в самом определении. Это первое. А второе, я хотел сказать про еще одну из частей, упомянутых Борисом, про семинары, которые Левада начал практически с первого дня существования того организационного образования, которое он возглавил вместе с другим коллегой. Он возглавлял сектор теории и методологии сначала в отделе конкретных социальных исследований Института философии, а потом уже в Институте конкретных социальных исследований. Это был даже не отдел — сектор, сектор теории, методики и методологии. Так вот, этот сектор чуть ли не в первые же дни шестьдесят шестого года собрался на первый семинар. Очень горжусь тем, что был на этом семинаре. Это были мои первые дни знакомства с Левадой. Просто в день, когда я пришел к нему устраиваться на практику, он в течение то ли трех, то ли четырех минут решил мою судьбу на следующие сорок лет. Он сказал: приходите, у нас будет семинар через несколько дней. Я через несколько дней пришел на первый семинар. Первым докладчиком был Георгий Петрович Щедровицкий. Это его однокурсник, Левада — его закадычный друг-соперник, школа Щедровицкого и левадовская, как я говорил, не школа, но сообщество…

Б.Д.: Ты говорил, что у Щедровицкого действительно была школа — и внутренняя, и опубликованная задача создать школу.

А.Л.: Да, соответствующая дисциплина и прочее. В общем, его установка, устремление, теоретико-деятельностный подход и левадовская позиция по поводу общества действительно очень сильно расходились по серьезным причинам, где идеологические были производными, а не исходными. Но это просто к тому, что этого человека он позвал на семинар, зная, что они друг другу оппоненты, — он первым пригласил его. Дальше на семинарах действительно бывали, скажем так, ученые, социологи в той мере, в какой существовали социологи, или люди, так себя квалифицировавшие. Но в значительной мере докладчиками семинаров были обществоведы в очень широком смысле слова, историки, психологи.

Б.Д.: Историки культуры.

А.Л.: Да. Там могли быть люди — специалисты по транспортным системам. Люди, которые знали ситуацию в какой-то отдаленной части мира или страноведы, историки-регионалисты и так далее. Отбирал их, собственно, сам Левада. По какому принципу он их отбирал? Вот тут возникает очень существенный вопрос о функции не только того семинара, но и той социологии, представителем которой он на данный момент являлся. Именно на этот момент, не до и не после. Существовало такое, я бы сказал, поверье, оно существовало долго, только в последнее время оно, по-моему, постепенно выветривается, Борис сказал примерно об этом. В глазах очень многих социология равнялась слову «правда». Вот в таком народном русском смысле слова «правда»: кто-то где-то знает правду, вы, социологи, знаете правду. Почему социология находилась под запретом? А я сам читал книги, которые получил из спецхрана, книги, что называется, под шестигранником, теоретические книги — это не антисоветская литература, не подрывная литература, а это теория социального действия, что угодно. Если бы было написано social, то, как по старой памяти, поскольку до революции считалось, что это социализм, было запрещенной литературой, впоследствии это было тоже запрещено, потому что это социология. Социология — буржуазная наука. Почему она была под запретом? Потому что была идея, я бы сказал, иллюзия, очень широко распространенная иллюзия, что социология несет правду. Иллюзия состоит не в том, что социология несет правду, она ее действительно несет, но ее несет и микробиология, и астрономия, а в том, что если эту правду узнают, вот тогда рухнет царство лжи. Идея Александра Исаевича Солженицына жить не по лжи — подрывная, по его собственным намерениям, — состояла в том, что если жить не по лжи, то царство лжи рухнет. Идея гласности, в какой-то момент посетившая наше общество, заключалась именно в этом. Если сказать правду, то это дурное царство рухнет, а на его месте просто само собой возникнет царство добра, красоты и правды. К социологии предъявлялись именно такие ожидания со стороны общества. Вот тут мы и подходим к вопросу, кому Левада мешал, — я сейчас говорю какие-то необычайно пошлые, плоские вещи — тем, кто боялись правды. Но это были люди, которые физические и технически осуществляли меры, чтобы этого не было. Они действительно этого боялись, боялись, может быть, не лично, а считали, что это вредно для нашего государства, для нашего общества, бог их знает, какие у них мотивы, но они это делали. Я не думаю, что Левада испытывал эти иллюзии, что стоит сказать громко это слово и развеется этот морок, — нет, но он считал, конечно, что его нужно говорить. И поэтому он собирал на свои семинары докладчиков, которые просто могли сказать правду или, по-другому, знали дело в той области, специалистами в которой они были. И через этот семинарский стол прошли, я думаю, сотни.

Б.Д.: Если полностью взять, с восьмидесятыми годами, конечно.

А.Л.: Сотни докладчиков. Из них в строгом смысле социологами были, дай бог, десятка полтора-два, поскольку их больше вообще, видимо, нет в этой части мира. А все остальное это были люди некоего дела. Иногда были ошибки и попадались те, про кого думали, что он знает, а он вместе этого пустые слова говорит. Формально, если я не ошибаюсь, семинар был закрыт тогда, когда он разозлил какое-то начальство до последней степени докладом одного специалиста, который рассказывал о вещах, ныне широко публикуемых, скажем, в газете «СпидИнфо», о перемене пола. Но только как о научной и организационной проблеме — как это делают, как органы внутренних дел помогают людям, которые решили переменить пол. На тот момент это было для нашей реальности чем-то очень новым, это были внутрикорпоративные знания, внутри какой-то отрасли медицины. Поскольку у этой проблемы был явный социальный извод, то вот такой врач был приглашен, и он сделал очень интересный доклад. И после этого сказали: ну, уж хватит, если еще и это…

Б.Д.: Мне кажется, это принципиально для обсуждения судеб социологии, очень важно, сколько народу собирается на семинар. Если очень много, это для начальства сигнал, что надо закрывать немедленно.

А.Л.: Да, я сейчас говорил о том, кто приходил в качестве докладчиков, а теперь о том, кто ходил в качестве слушателей. Если сказать, что вся Москва, то это никак не будет преувеличением. Потому что это были семинары, о которых знали люди несравненно более широкого круга, чем социологи или хотя бы специалисты по социальной философии. Туда ходили просто интересующиеся люди. Почему? Потому что существовала именно вот эта страсть услышать слова правды. Хотелось бы мимоходом заметить, что эту традицию семинаров подхватил в какой-то момент сайт «Полит.ру». Они свои публичные лекции стали строить примерно на той же основе и имели и имеют, по-моему, до сих пор вполне приличную аудиторию. Другое дело, что социальный контекст изменился, и никто, в общем, не ждет того, что эти семинары перевернут мир. Левадовские семинары посещали очень многие, слава о них ходила очень широко. Туда пришел один раз Андрей Дмитриевич Сахаров, я его сам там видел. Не скажу, что это было любопытство, — семинары стали одним из важных московских мест. Не потому, что там звучали обязательно вольнодумные вещи. Они могли звучать, могли не звучать. Но поскольку они были таким знаковым местом, рефлекс власти состоял в том, что это надо закрыть. Я хочу рассказать, как это происходило. Когда исчезла возможность заседать в Институте конкретных социальных исследований, стали ходить по другим институтам Академии наук, там, где были какие-то знакомые люди — знакомые Левады, как правило. Семинар в Институте географии, например. Потом в партком этого института звонили с так называемого верха, и после этого Леваде говорили: слышь, старик, больше нет, извини, больше мы не можем. Находился другой институт, куда переезжали. Вся публика, которая ходила, в общем, знала об этих перемещениях. Идешь куда-нибудь на новый адрес, видишь людей, которые друг друга спрашивают: не знаете, как пройти вот туда-то? И понимающие улыбки: вы тоже туда? Мы тоже туда. И знакомые лица. Знакомые лица включали, разумеется, нескольких людей, состояние нервной системы которых, наверное, оставляло желать лучшего. Наверняка там были люди, уполномоченные слушать и сообщать, о чем говорится. Наверняка там были люди, от чистого сердца сообщавшие куда надо о том, что там говорится. Закидывая удочку на несколько лет вперед, скажу, что похожим феноменом были лекции Левады, о которых будет отдельный разговор.

Б.Д.: Мне кажется, что никаких пошлостей ты не сказал, а, наоборот, это чрезвычайно важная тема, социологическая важная тема. Почему были такие надежды, обращенные к социологии, и опасения, и раздражение, ненависть, злоба, которые социология в тех ее достаточно робких попытках, тогда существовавших, провоцировала в разных группах, на разных этажах, в разных коридорах социума? Ведь, вообще-то говоря, если очень коротко и грубо, то как была построена советская система? Буквально в трех словах, насколько это можно выразить в таком объеме. Вообще-то говоря, репрессивная система била по двум точкам. Она била по любым объединениям людей — любым, от семейных до профессиональных, идейных и так далее. Надо было разрушить это. Есть замечательная книжка Татьяны Петровны Коржихиной, российского историка…

— «Извольте быть благонадежны».

Б.Д.: Да, давно уже опубликованная в РГГУ. По-моему, не очень прочитанная, она на историческом архивном материале показывает, как общество за обществом было разрушено — общество в социологическом смысле слова, объединение. Имея в виду всякого типа сообщества, но особенно, конечно, если они оформлялись как вполне себе институциональные структуры — с уставом, с правами, с членством и так далее. Например, Общество политкаторжан, которое, казалось бы, должно было встать в центре этой самой системы, было уничтожено. Оно и оказалось одним из первых, а политкаторга разрослась до размеров всей страны. Но это уже другой разговор. Это первая точка, по которой шел удар. Кстати сказать, как мне не раз рассказывали мои коллеги и друзья из «Мемориала», по исследованным ими следственным материалам это просто видно, следствие таким образом было устроено, что важно было раздобыть, с какими людьми человек связан, если у него есть записная книжка. Дальше били по этим контактам, потом по контактам этих контактов. Таким образом, разрушались какие бы то ни было структуры, образующие общество. То есть удар наносился по обществу. И вторая сторона дела имеет прямое отношение к обществу, к структурам общения. То есть удар вызывал выход за пределы своей малой группы…

А.Л.: Есть известное слово «социогенез» — происхождение общества. Но в нашей истории не менее актуально использование слова «социоцид» — уничтожение общества. Это главная трагедия нашей истории, уж если об этом говорить. Уничтожение людей — страшное преступление, уничтожение народов — страшное преступление, уничтожение обществ как таковых — не менее страшное. Если мы сейчас живем так, как мы живем, а нам очень сильно хочется жить иначе, лучше, то это в значительной степени потому, что разрушены не только производительные силы, не только мозги убежали из страны, о чем все говорят, но и от того, что виды общности, набор тех способов социальной организации и композиции, которыми мы располагаем, который может прийти в голову нашим согражданам, необычайно убогий: родня, друзья, знакомые, соседи и сети, «ВКонтакте» и так далее. Остальное — это Совет ветеранов и все. А семинар был совершенно другой формой социальной организации на этом фоне — надо понимать, что это совсем иное, это типологически совсем иная вещь, собирающая людей.

Б.Д.: Это так называемое добровольное сообщество, чрезвычайно важная вещь в становлении новых европейских обществ. Уже не один раз описано, как это шло — через клубы, через кафе, через группы по интересам, как складывалась вот эта самая социальная культура, политическая культура, культура общения в модернизирующихся и модернизировавшихся обществах Запада, имея в виду, прежде всего, конечно, Европу, потому что Америка уже сразу строилась как модерное общество. Это была немного другая история, хотя в том же русле. Поэтому, с одной стороны, по любым объединениям шел удар, с другой стороны, по связям между объединениями, по публичной сфере — по тому, что с легкой руки Хабермаса так теперь называется.

А.Л.: Вот почему неполитические, по сути дела, события приобретали политический смысл.

Б.Д.: Это, конечно, российская особенность. Потому что монополия власти и стремление ее по возможности к тотальному господству, хотя бы в мягкой форме, но к тотальному, приводят к тому, что любые формы общественной жизни расцениваются не просто как альтернативные, а как формы сопротивления, как формы противостояния, им придается политическое значение, которого они могут, в принципе, и не иметь в своих намерениях и в своем уставе. А дальше с политическими противниками расправляются известно как. Кто не с нами, тот против нас, убей врага и так далее. Это, конечно, огрубленная картинка, но полезно ее иметь в голове, когда мы разговариваем о том, каким образом семинар, ведущий практически на 95–97 процентов исключительно разговоры о культуре, регионалистике, семиотике, принципах социального действия, начинает расцениваться начальством как враждебное явление. А дальше, соответственно, это влечет за собой поведение, действие, в том числе документированное действие, звонок по телефону откуда надо кому надо с соответствующими последствиями. Становится понятно, почему такого рода структуры всегда существуют как в некотором смысле подпольные. Левада, кстати, в одном из интервью, по-моему, батыгинском, говорил, что семинар Щедровицкого был неофициальным, а его, наш был официальным. И это было принципиально. Для Левады это было важно — принципиальная открытость. То, что Леша помянул, слово «гласность». Поэтому здесь надо понимать, что надежды прежде всего так называемых шестидесятников, шире говоря — тогдашней интеллигенции, еще шире говоря — групп, которые хоть в какой-то мере были озабочены чем-то, кроме примитивного выживания и карьеры, конечно, были связаны с тем, чтобы узнать настоящую правду. Левада, кстати, потом написал статью «“Истина” и “правда” в общественном мнении». Он вообще всегда отрабатывал со временем, иногда с очень большим временем, какие-то вещи, которые закладывались чуть ли не в его юности. Когда он вспоминал о том, почему он приехал в Москву из Винницы, он писал, что у него была иллюзия, будто есть какое-то место, где можно узнать правду. И философский факультет Московского государственного университета образца сорок седьмого года для него представлял такое место. Он, кстати, тоже подчеркивает эту интересную мысль, что он был, конечно, мальчик с окраины. Хотя он был мальчик очень заметный, большой, крупный, фактурный, красивый очень, худой и длинный, но он был мальчик с окраины. У него не было в Москве никаких связей. И это объясняет, почему он довольно нескоро сошелся с теми людьми, с которыми, в конце концов, сошелся и с которыми вместе жил. Потому что люди, вышедшие из московской, питерской среды, имели эти связи с детства, а иногда даже на несколько поколений глубже. Это важная социологическая тема, я сейчас не буду в нее уходить. Она тоже имеет отношение к тому, с кем мы связаны, как эти связи строятся, как они воспроизводятся, как они влияют на нашу жизнь и прочее. Второй момент, связанный с вредностью, — почему социология вредна. Понятно, что с точки зрения официальной или тех мест в официальных структурах, которые были, условно говоря, не прореформаторскими в самой мягкой форме, а, скорее, жестко консервативными, это было очевидно. Потому что это социологическое знание, возможно, было самым важным знанием, и в этом смысле оно должно было быть запрещено, уничтожено или, по крайней мере, взято под очень жесткий идеологический, организационный, кадровый контроль. Это была вредность для социума в целом. Вторая вредность, еще более вредная…

А.Л.: Я хочу врезку сделать — занимательный маленький сюжет насчет марксистско-ленинской социологии. Дело в том, что в какой-то момент времени существовало — это тогда, когда Левада пришел на факультет, — марксистско-ленинское обществознание (здесь слова очень много чего значат), а именно, исторический материализм. Но возникла дальше в годы «оттепели» некоторая щель, из которой дуло и надуло слово «социология» в их обиход. В общем, выяснилось, что хоть эта наука была запретной, но у нее есть некий авторитет. Отчасти дело похоже на кибернетику, на другие, в сталинское время изгоняемые, а тут слегка допущенные если не науки, то слова. Что сделало то сообщество, которое покоилось или паслось на ниве исторического материализма? Они сказали: так вот это и есть социология! Это был очень с их стороны эффективный ход, потому что, в общем, вопрос оказался закрыт. Кто говорит, что у нас нет социологии? Да вот у нас. Дальше тома, просто можно все собрание сочинений всех классиков записать туда, переменив просто этикетки в библиотеке. Получается, что с социологией у нас все в порядке, можно дальше опять писать диссертации с такими называниями и защищать. Я говорю об этом не как об анахронизме и феномене только шестидесятых годов. Дело в том, что, к сожалению, это продолжается до сих пор в значительной степени: вот пойдите в книжный магазин, возьмите третью справа книжку на полке «Социология» — вы увидите, что это учебник исторического материализма, где просто заменены иногда, может быть даже механическим путем, некоторое термины на новомодные, но концептуально это оно же. В этом смысле я согласен, что у Маркса были социологически важные идеи. Вообще говоря, на Западе есть значительная традиция, она не называется марксистской социологией, но это социология, вдохновленная идеями Маркса. У нас ее нет. У нас есть вдохновленный идеями Маркса так называемый марксизм в нашем собственном его издании, и есть отдельно от него существующая социология. То, что пришлось совершить Леваде, было преодолением государственной монополии, точно такой же, как на производство водки, — государственной монополии на знание об обществе, которое возникло вдруг на стороне. Рядом с Левадой были его коллеги, Борис Андреевич Грушин, который начинал другой социологией. Может быть, к Бориному перечислению должна быть добавлена какая-то пятая социология, основанная на опросах общественного мнения, — то, что сейчас основная часть наших сограждан и понимает под словом «социология». Проводить опросы на одном предприятии, в одном подъезде одного дома разрешили достаточно давно. Проводить опросы общенациональные запрещалось до восемьдесят восьмого года. Почему? Причина очень простая. Есть специально на то уполномоченное тело, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, который за общество выражает, что ему нужно, что ему хорошо, что ему плохо. А слышать откуда-нибудь еще этот голос, будь то голос небес или будь то голос масс, который скажет, что это не так, было крайне не комфортно. Поэтому и те, кто пытались вещать или транслировать сюда голос небес или голос масс, попадали под жестокий пресс. Я был в одной большой-большой азиатской стране, где во многих отношениях они нас обогнали по производству того, сего, но там не проводятся общенациональные опросы до сих пор. Потому что там есть тот генеральный коммуникатор, который за всех скажет, что именно хочет этот большой народ.

Б.Д.: В свое время именно ведь поэтому и институт стал называться Институтом конкретных социальных исследований.

А.Л.: Да, нельзя было называть словом «социология».

Б.Д.: Да, потому что социологией были Маркс и Ленин. И проблем здесь не было: они всё сказали, а потому всё, что касается теории, не имеет никакого смысла. А ведь сектор Левады был как раз теоретическим сектором, с одной стороны. С другой стороны, ведь Алеша официальную картину нарисовал. А что было с изнанки? А с изнанки была фраза, которую Борис Андреевич Грушин, уже упомянутый вопреки нашему самоограничению, передавал, когда он пытался организовать… Это была многолетняя, даже многодесятилетняя борьба за создание хоть каких-нибудь структур опросов общественного мнения через что угодно — через газету «Комсомольская правда», через структуры телевидения и так далее. Когда он телевизионному начальнику сказал, что надо обязательно создать такую штуку, чтобы понять, что наши люди смотрят, тот его не понял: Зачем?! Чего мы показываем, то они и смотрят. Всё, о чем речь? Тут идеология, идеи, теория вставлены уже в саму технологию управления, технологию показа. Относительно вредности. Вредность в том, что это вредно всему целому, как оно устроено. Вторая вредность — очень важная, я начал об этом немножко говорить, потом куда-то ушел в сторону, про то, что Левада наш, а оказывается, совершенно не наш. А к изменникам, как известно, в этой структуре, она так выстроена, относятся чрезвычайно жестоко, как к врагам. Это, может, еще хуже, чем враг, врага-то сразу видно. А по-другому здесь к людям, развивающим свою мысль и приходящим к каким-то другим точкам зрения, не относятся — предатель. Просто предатель. И третье, очень важное, то, что потом Левада тоже отыграл в своей исторической, теоретической, эмпирической работе, — это: старик, ты нас всех подводишь. Вот есть институт, живет, ну, скажи ты, что виноват, мы это потом замотаем, все как-то пройдет, подвинем тебя куда-то, но главное, чтобы институт сохранился, а так ты подставляешь всех. Левада потом ввел это как некоторый принцип поруки, как одну из форм вырожденной, уродливо трансформированной социальности в обществе такого типа, как советское, где позитивной социальности нет, а есть вот такая, негативная. Ты же всех подведешь, ты же наш институт ставишь под удар, ты что, ставишь свое мнение против всех, ты что, лучше всех, что ли? Вот это второй очень важный принцип — пригнуть всех, чтобы все были одинаковы и не слишком высокого роста. Ты что, лучше всех? И это говорили всегда и всем, я думаю, каждый из нас в своей биографии найдет такие эпизоды, когда он слышал нечто в этом роде. И это не случайная обмолвка — это принцип построения социальности.

И последний момент, я зацеплюсь за то, что Алеша сказал, — кибернетика. Это было для Левады тоже не постороннее дело. Он не раз перечислял в своих интервью, о которых мы говорили, что было для него важным, интересным и интерес к чему он в структуру семинара и, соответственно, в интерес людей, которые с ними были связаны, своего сектора, отдела, потом института вводил. Это, конечно, история. Она вообще имела для шестидесятников огромное значение, может быть, потом надолго потерянное, сегодня уже чрезвычайно трансформированное, конечно. Потому что и представления об истории стали другими. Но историк в конце пятидесятых, на протяжении шестидесятых годов — историк-исследователь, историк-преподаватель, историк-учитель в школе — это была чрезвычайно важная фигура. Вот он в этом смысле тоже «знал правду» и мог «сказать правду». Почему по этим структурам был такой же удар и такое же давление, так же рассыпали книги, так же лишали степеней людей, которые написали правду о начале Великой Отечественной войны? Или о спецпоселениях, или о переселениях народов?

А.Л.: Были переклички между семинаром Левады и семинаром Гуревича.

— Гефтера.

Б.Д.: Второй вещью была кибернетика, и это опять-таки у Левады отыграно, есть его статья, называется «Кибернетические методы в социологии».

А.Л.: «Сознание и управление в общественных процессах».

Б.Д.: Да, и еще «Точные методы в социальном исследовании», все они сейчас перепечатаны уже в теперешних публикациях Левады. Это было для него важно. Важно, я думаю, по крайней мере, с одной стороны. Со стороны, условно говоря, — он сам такого слова, думаю, не употребил бы — системного подхода. Ему было важно представление об обществе не только в его реальном разнообразии, но и как некоторое общее, обобщенное представление, имеющее кроме этого свою историю. Отсюда значение системного подхода, с одной стороны, истории, с другой стороны. И третья сторона — это что люди думают, как формируются вообще смысловые структуры в их сознании. Отсюда, я думаю, его интерес к религии как к мощнейшей системе смыслообразования и поддержания этих смысловых и символических структур в больших коллективах. Отсюда, мне кажется, его интересы, при всем том, что он очень менялся от эпохи к эпохе, он легко мог выходить, как это было, когда он работал в ЦЭМИ, и на экономическую проблематику. Он опять-таки в одном из интервью говорит, что я присматриваюсь к тому, что делают экономисты. Он не просто присматривался — он начинал думать в этом направлении и находил там несколько ходов, они есть у него в соответствующих статьях, которые позволяли увидеть, что за смысл стоит за экономическим типом поведения — особым типом поведения, очень чистым по своей мотивации, очень проявленным, очень в этом смысле простым. И как сложные структуры, которые есть в этом типе поведения, выведены за сцену и работают в другом режиме. Они там где-то за кулисами работают, но все, кто выступает на сцене, их, естественно, знают и во многом им следуют. Его интересовало вот это раздвоение, растроение коллективного существования, когда на сцене одно, за кулисами другое, в головах третье, а на словах вообще четвертое. И в этом, конечно, была его рефлексия над тем, что это за общество, в котором мы все живем, как оно устроено, как оно функционирует.

А.Л.: Его тема двоемыслия очень задевала.

Б.Д.: Да, это была одна из самых его любимых тем наряду с темой поруки, наряду с темой неявного смысла, наряду с темой особых состояний. В прошлый раз мы об этом говорили применительно к «аваланшу» конца восьмидесятых годов, но его это интересовало и дальше. Обыденное состояние и исключительное состояние. И рутинизация исключительности. Когда он писал об 11 сентября, то его чрезвычайно интересовал этот момент. Он писал через несколько месяцев после событий. Его интересовала даже не столько сама исключительность этого события, а то, как оно быстро и ловко в разных обществах, начиная с американского, рутинизировалось и превратилось в целый ряд вполне обыденных явлений. Это было очень серьезное, по-моему, направление исследований, как и другие направления, им намеченные, к сожалению, несильно, если мягко говорить, подхваченные и развитые тогда и потом. Конечно, мы этот проект сейчас реконструируем и делаем более упорядоченным: всякий большой мыслитель, большой исследователь имеет такой проект, проект меняется, он виден даже ему только какими-то частями. Он в каких-то частях предощущает что-то, и ему самому неизвестно, почему он идет в этом направлении. Но этот проект у него есть, это его и отличает от обычного работника, исполнителя, который знает, что надо делать, какую отвертку сюда, а какой здесь ножичек употребить, замечательно это делает, честь ему и хвала. Но Левада в этом смысле был другой: он намечал перспективы и нес их с собой, умел вовлечь в размышление над этими перспективами еще и других людей, которым было интересно думать в этом направлении или рядом с этим направлением.

— У меня возникла пара вопросов.

А.Л.: Мне кажется, сейчас пора сказать о чем-то типа событий или процессов с ощутимым драматизмом и драматургией. Я хочу рассказать об истории про лекции Левады, потому что это один из поворотных пунктов всего процесса, о котором мы говорим. В конце шестидесятых — в самом начале семидесятых годов Юрия Александровича пригласил факультет журналистики Московского государственного университета прочесть курс лекций. Сначала там читал лекции по социологии Грушин. Потом Грушин, по-моему, уезжал в Прагу, он передал Леваде лекции, это была обычная рутина. Грушин сказал: Юр, ты за меня не почитаешь? И тот взялся. Левада не был университетским профессором. Он не читал лекции и, в общем, по своему складу не был человеком для выступления с кафедры. Но он посидел и придумал курс лекций, который был рассчитан на аудиторию, ничего не знающую о социологии, только думающую о том, что социология — это что-то такое важное, с одной стороны, и людей, которые должны стать журналистами, должны стать теми, кто будет рассказывать другим о жизни в стране, — с другой. Из этих двух простых компонент он составил курс, который, по мере того как он читался, начал собирать сначала, кроме тех журналистов, которым велено было это слушать, журналистов с других отделений, курсов, дальше это были студенты других факультетов, а дальше это опять была так называемая вся Москва. Большая Зоологическая аудитория на Никитской в старом здании университета — это очень большая аудитория. По-моему, она на тот момент была самой большой в том комплексе зданий. Там сидели на ступенях. Это был, повторяю, конец шестидесятых годов. (За некоторое время до этого мы такое наблюдали на выступлениях поэтов в Политехническом музее, когда там высаживали двери. В той же истории тоже была Коммунистическая аудитория.) Лекции сейчас опубликованы, даже, по-моему, дважды. Тот, кто будет сейчас их читать, пожалуй, удивится, чем можно было собрать такую аудиторию. А ее можно было собрать двумя вещами. Одна — это ожидание, что будет сказана правда, и второе — это тем, что эти ожидания не были обмануты. В лекциях Левады собственно социологии, обучения социологии, понятиям социологии, в общем, было не так много. Он вводит идею социального, теорию ролей, какие-то социологические основы там были неким образом представлены, но никто не скажет, что это хороший учебник социологии, он так не задумывался. Это было, можно сказать, сканирование поверхности — поверхности нашей жизни глазами человека, который, во-первых, имеет смелость эти глаза держать открытыми, а во-вторых, рассказывать, что он видит. Не более того. Но это было настолько дальше того, что было принято на тот момент, что это производило фантастический эффект, о котором я говорил. Когда-то я в начале прошлой встречи сказал, что вокруг Левады творились своего рода чудеса, так вот это было одним из этих чудес. Когда с помощью одних только открытых глаз и открытого рта — вот такие уникальные эффекты. И это стало политическим событием в Москве. Обещал не называть имен и не назову имя человека, про которого нам говорили, — не могу ничего подтвердить, кроме того, что мне такое говорили, — который из одних партийных структур хотел подняться в структуры более высокие. И вот, имея такую возможность, он избрал два объекта для того, чтобы проявить себя как человека с надлежащими качествами. А именно, закрыл Театр-студию Марка Розовского, которая была очень популярна, — студию, давшую несколько народных артистов на сегодня. И второй объект — это был курс лекций Левады, который читался к этому времени несколько лет подряд. Ученый совет факультета журналистики пожаловал Леваде звание профессора. Курс социологии, надо сказать, читался перед этим последний раз в 1919 году, если я не ошибаюсь, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Этот курс записывался в ИКСИ, откуда Левада приходил как заведующий отделом, там сидели стенографистки, его записывали — это отличие, кстати, от кружков Щедровицкого, где писали на магнитофон, и эта стенограмма была далее издана на ротапринте Института конкретных социальных исследований.

Б.Д.: Два выпуска. Я в то время работал в Ленинской библиотеке и неоднократно эти выпуски выдавал.

А.Л.: Да, только вот эти выпуски ты выдавать не мог, потому что только стоило появиться тиражу, стоило появиться, стало быть, тексту, который можно предъявить, который можно опубликовать корпусом, как в Академии общественных наук было созвано совещание по обсуждению…

Б.Д.: Сначала они его в МГУ чистили.

А.Л.: Да, в МГУ я не был, а на обсуждении этих лекций в Академии общественных наук я имел честь и большое неудовольствие присутствовать. Там громили эти лекции. Академия общественных наук, если кто не знает, это было такое учебное заведение при Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза, где готовились высшие кадры партийного механизма — не аппарата, а механизма: чтобы стать секретарем обкома, надо было окончить Академию общественных наук. Я держал в руках, скажем, издание под названием «История древнего мира», оно было вот такой толщины (с общую тетрадь). «История средних веков» — чуть потоньше. Секретарю обкома особенно некогда было заниматься всякой такой штукой, но знать кое-что было надо. А преподавали там, были при этом заведении люди, я о них в прошлый раз говорил, еще предыдущей или даже позапрошлой формации. Не только дооттепельной — люди, которые входили в силу, вошли, сделали себе карьеру философов, докторов наук и академиков в конце сороковых годов, когда шли дискуссии о языкознании, о той же самой кибернетике, о биологии и так далее. Ведь это были дискуссии идеологические — вот эту идеологию, этот идеологический момент обеспечивала именно та когорта, которая здесь, по сути, как выяснилось, давала один из своих последних боев. Потому что она, при всем том, что была настроена в высшей степени агрессивно, в конечном счете, не смогла сделать ничего более, кроме как, во-первых, остановить развитие отечественной социологии. Это действительно было сделано. По сути дела, начало было положено в этот день. Во-вторых, были еще мелкие по сравнению с этим организационные следствия: было принято решение по поводу того, что эти лекции содержат пункты, свидетельствующие об отсутствии классового подхода. Кто из читателей и слушателей сейчас может понять, что значит отсутствие классового подхода? И как сам факт отсутствия может быть, по сути дела, преступлением? Они формулировали так, как им было привычно формулировать, и за такие формулировки, если отсчитать, это был семьдесят первый, да?

Б.Д.: Нет, шестьдесят девятый.

А.Л.: Да, шестьдесят девятый год. Такие формулировки за двадцать лет до этого абсолютно однозначно вели к тюремным срокам или к расстрелам. Но здесь при таких же формулировках в этом смысле все закончилось без человеческих жертв. Человеческих жертв не было, но социология была остановлена в своем развитии. Поднимались один за другим докладчики на трибуну, и каждый находил свой аспект, с которого он эту критику развивал. Там были люди очень старого мышления, были люди нового мышления, которые были смелее других, и они говорили: вот Левада, например, приводит слова Гитлера, что вожди приходят и уходят, а народ остается. Левада действительно об этом говорил как о популизме в качестве инструмента фашизма. Левада, кстати, — автор статьи в «Философской энциклопедии» о фашизме, очень серьезной. Да, говорил этот человек с трибуны, ну, да, так говорил Гитлер, но мы тоже так считаем. То есть они не боялись солидаризироваться — это было смелое в этом смысле поведение. Другие говорят: вот, он там пишет, что человеческую личность нельзя раздавить гусеницами танка, — мы же понимаем, на что он намекает. Гусеницы танков, конечно, отсылали к шестьдесят восьмому году.

Б.Д.: Да, только сказано это было в шестьдесят шестом, он об этом потом говорил.

А.Л.: Нет, подожди, по крайней мере, на этом судилище, конечно, это означало, что он не солидарен с вторжением советских войск в Чехословакию. А это был довольно серьезный проступок. Кроме двух, наверное, еще робко прозвучавших голосов несогласия с общей критикой, что у Левады есть и положительные стороны, ярко прозвучало, просто выстрелило, как пушка, выступление Бориса Андреевича Грушина. Это имя, хоть я сказал, что называть имен не буду, назову обязательно. Борис Андреевич сказал, цитирую дословно: «Будущее покажет, кто стоял на пути развития советской социологии, а кто лежал, и при этом не вдоль, а поперек». Эффект был сильнейший. Грушин сошел с трибуны, я потом слышал, как одно из тех лиц, что сидели в президиуме в зале, говорил: «Он нас тут бревном назвал!» Это слышал лично я. Хочу, чтобы никто этого, вспоминая о Борисе Андреевиче, не забыл. После этого были назначены всякого рода комиссии в институт, который возглавлял Румянцев Алексей Матвеевич. Румянцев — единственный член ЦК КПСС, который получил выговор. Потому что таковые лица уходили на тот свет через недлинный коридор, но выговоров они, по-моему, не получали. Это было интересное время. Академику и члену ЦК был вынесен выговор, а Леваду Ученый совет факультета журналистики лишил звания профессора. Опять-таки много профессоров простились с жизнью от чекистской пули, но они оставались профессорами, а Леваде жизнь оставили, а профессорства лишили. Бессменный многолетний ректор факультета журналистики на могиле Левады успел сказать, что мы приносим извинения, он повинился в этом, и честь ему тоже. Вот лишили профессорства, лекции были прекращены, тираж был уничтожен, считанные экземпляры были просто выхвачены и унесены из той кучи, которую потом рубила машина в лапшу, я видел строчки из лекций Левады на полосочках бумаги. Мы уже говорили с Борисом о том, что не будь он секретарем парторганизации, он бы расстался с партбилетом, а тогда бы всякие репрессии в его адрес были бы намного жестче, но поскольку это было не так, то ему было предписано перейти в ЦЭМИ. Место, в общем, хорошее, достойное, но социологии там на тот момент не было. И с его приходом, она, в общем-то, не возникла, потому что ему там было сказано: вот стол, вот стул, сидите и читайте, мы от вас ничего не ожидаем, чем меньше что-то будет видно и слышно, тем оно лучше. Хотя он говорил, что он высоко ставил людей, которые стали ему коллегами, опять же имен не назову, но несколько человек он вспоминал с большим уважением.

Б.Д.: Ну, одно-то имя можно назвать — Станислав Шаталин.

А.Л.: Ну, тогда и Анчишкин…Там в это время развернулись какие-то интриги: и в самой партийной структуре были люди с разным уровнем кровожадности. Некоторые понимали, что за человек Левада, что за история. Кто-то старался минимизировать издержки этой транзакции. А дальше Институт конкретных социальных исследований был подвергнут чистке. В семьдесят втором году был расформирован Ученый совет и так далее. Чистка привела к тому, что там восемьдесят процентов состава было или удалено посредством каких-то комиссий, или ушли сами. То, что осталось, то, что далее получило прямо уже название «Институт социологии», социологией не имело возможности заниматься по множеству причин, включая прежде всего кадровую. То есть там остались люди, которые умели хорошо рассчитывать выборку, занимались прикладной, социологической математикой, и сектор, который занимался так называемой критикой буржуазных теорий, где работали и продолжают работать хорошие знатоки и специалисты по западной социологии. Все остальное с разной степень инвалидизации было и находится, к сожалению, до сих пор… Я очень не хочу обижать своих коллег, которые работают сейчас в Институте социологии, но и они знают, что социология в Советском Союзе и далее в России по сравнению с мировой, к сожалению, не тянет. Лев Дмитриевич Гудков, директор «Левада-Центра», много истратил сил на то, чтобы кризис отечественной социологии разъяснить: не просто ругаться в эту сторону, а объяснить, почему здесь ее, строго говоря, и нет. То есть социологи здесь есть, в том числе хорошие или неплохие, но как института, как науки, мы полагаем, ее здесь нет.

Б.Д.: Я вообще думаю, что не все и не везде бывает. Эта мысль не пошлая, хотя, может, звучит тривиально, а она социологическая. Или даже, если хотите, историко-социологическая. Я думаю, что не везде бывает социология, потому что только в определенных общественных состояниях возникает необходимость в такого рода типе размышления о совместной жизни людей. Ведь о ней же можно думать по-разному, в каких угодно терминах — провидческих, историософских, еще каких-то: литература, броуновское движение, в конце концов, или законы истории, которые у Толстого в «Войне и мире» воспроизводятся, — что никто ничего не знал, никто ничего не понимал, а вышло, в конце концов, вот это. Но только в определенных состояниях, их даже можно и исторически, и географически, если хотите, обозначить точно, возникает запрос на социологию или возникает стремление некоторых людей таким образом взглянуть на их совместное существование. А дальше усилие этой группы по развитию этих идей, по их поддержанию, по их трансляции приводит или не приводит к кристаллизации уже в форме кафедры и прочее — это история, которая, вообще говоря, произошла в XIX, в самом начале XX века с Францией и Америкой прежде всего, немножко попозже с Германией, так возникли три крупнейшие социологические школы. В этом смысле мы немного говорили сегодня о том, как устроено советское общество. В принципе, официальные идеологи, как ни странно, правы. Такому социальному устройству социология не нужна. Здесь было бы достаточно социальной физики, социальной биологии, чего-нибудь в этом роде. Может быть, был бы хорош какой-нибудь социопсихоанализ, который бы показал, каким образом сознание устроено у этих людей. Кстати, отмечу, что только в очень короткие промежутки времени, совершенно определенные, обычно они называются оттепелью, перестройкой или еще каким-то подобным образом, в России возникают другие состояния, так, что эти крошечные группы или отдельные люди, которые таким образом социологически готовы смотреть совместную жизнь людей, получают какую-то возможность это делать, иногда даже за некоторую небольшую зарплату. Потом история кончается. Это, кстати, тема для Левады важная. Он писал не один раз про то, что в истории России нет длинных линий. Вроде бы какие-то постоянно повторяющиеся вещи есть, а вот длинных тянущихся традиций нет. И говорил о коротких перебежках, на которых построена история. Вот смотрите, сегодня мы не хотели называть даты, но все-таки их называли. И их разделяли ведь всего-навсего два, максимум три года. Вот шестьдесят шестой, вот шестьдесят девятый, и все. Вот шестьдесят девятый, вот семьдесят второй, и все. И каждый раз так. Это чрезвычайно существенная вещь, как все бывает страшно коротко. А это что значит? Это значит, что невелики группы, которые выходят с этим новым вызовом и ответом на него, и глубина общества очень небольшая. Поэтому достаточно этого времени, чтобы группа проявилась, а дальше по ней идет прицельный огонь, и группа расформировывается, исчезает.

А.Л.: И еще. Из этого же следуют формы и, как теперь говорят, форматы — то, что Гудков назвал устной социологией, — вот что такое были наши семинары. Семинары — это говорение и слушание лекций. Кто-то их потом записывает, но жанр этот устный. Он летучий, быстрый, в известном смысле безответственный. Он адекватен такому краткому существованию. Это как цветы в тундре: надо успеть расцвести, какую-то ягодку родить между снегом весенним и снегом осенним. Так было и здесь. Другое дело, что голова Левады работала, вот тут-то длинное время было, длиной в его жизнь, вокруг него все-таки люди существовали на протяжении… Я говорил, что сорок лет это не я один при нем состоял клевретом, а сорок лет существовало некое сообщество, членом которого я имел честь числиться. И это были длинные вещи. Но это все не было закреплено институционально или закреплялось, а потом… Вот неформальные структуры и личность Левады оказались более длительными, а формальные институты возникали и рушились. Вот это удивительная вещь.

Б.Д.: Тут вот какая вещь, мне кажется, важна. Мы не раз к этому возвращались, просто еще раз это подчеркну: Леваде как раз не просто хотелось, а он считал это правильным и нормальным, институционализировать эту деятельность. В этом смысле создание ВЦИОМа, сначала как всесоюзного, потом как всероссийского, потом в форме «Левада-Центра», — это была вообще в каком-то смысле заветная, но совершенно нормальная для него идея. Он считал такое существование важным, нормальным и понимал его смысл как социолог.

А.Л.: Хотя он никогда не собирался быть эмпирическим социологом.

Б.Д.: Да, он, кстати, никогда не собирался быть и философом, он об этом тоже говорит. О своем довольно скептическом отношении не просто к тогдашней советской официальной социологии, а вообще к социологии он несколько раз в разных интервью намекает, говорит, что, в конечном счете, его интересовала культура. Отсюда его интерес к семиотикам, которых он не раз приглашал на свои семинары, с которыми были довольно хорошие контакты. Потом, несколько раз, когда случалось очень коротко и по случаю говорить с Юрием Михайловичем Лотманом, выяснилось, что для него связь с Левадой была частью его жизни, и он нас с Гудковым так и воспринял, как левадовских людей. Что оставалось, когда уходил вот этот короткий импульс, которому позволили проявиться, вот эти цветы в тундре? Оставалась бутафория науки. Институт конкретных социальных исследований есть, Институт философии есть, институт такой-то есть, академия такая-то есть, университет такой-то есть, вывески есть. Но, как писал Кюстин, это страна вывесок, страна витрин: вывески есть, а за вывесками ничего нет. Отсюда вторая проблема, о которой Леша сейчас тоже сказал, — значение отдельной личности. Левада осознавал это с большими сомнениями, и субъективными, и теоретическими, социологическими. Он понимал, что отечественная история, культура, наука как-то слишком завязаны на личности отдельных людей. Но, с другой стороны, он понимал, что без этого просто ничего не двинется. Есть рассказ Теодора Шанина (хоть мы и запрещали себе фамилии, но некоторые назвать можно) о том, как он пришел советоваться с Левадой, открывать ли московскую школу, — ту, которая теперь, собственно, и называется Шанинкой. Левада ему сказал: здорово, очень хорошо, замечательно, это надо делать и нечего даже говорить, но если ты не будешь это делать, то этого никто никогда не сделает. Шанин говорит: я вообще не думал об этом. Левада сказал: надо просто трезво на это посмотреть. Единственное условие — если человек, который об этом заявил, возьмет это на себя и потянет проект. Проект очень интересный, но без твоей личности это… И он много раз возвращался к этой мысли — к слишком уж большому значению персон, не только в российской культуре, науке, общественной жизни, но и в политике. И мы видели немало примеров, как была персонифицирована политика девяностых и персонифицирована, несмотря на полное отсутствие персон, политика нулевых. И это очень важная сторона российской общественной, политической, культурной жизни и чрезвычайно болезненная точка. Левада это понимал, в том числе применительно к себе самому. Двойственность этого излишнего значения он несомненно знал, он несомненно о ней думал, он к ней присматривался. И, вообще говоря, он делал несколько раз такие движения, об этом Гудков пару раз точно, хорошо и с большой болью писал: Левада несколько раз как бы пробовал часть своего рабочего груза переложить на окружающих людей. Но окружающие люди, я про нас всех говорю и про себя лично, с огромным пиететом относились к Леваде и не позволили ему поделиться этим самым своим влиянием и воздействием, и по-прежнему все лежало на его одиноких плечах. Это важно для социологии, это важно для разговора о Леваде, это важно для разговора о том, где мы сейчас и кто мы такие есть, каждый по отдельности и все вместе.

А.Л.: Я в другую немного сторону этого же вопроса: Левада и власть. Левада с Горбачевым, по-моему, прямых контактов не имел.

— Хотя они могли столкнуться в студенческих общежитиях.

А.Л.: Дело в том, что хотя Михаила Сергеевича не хочется обижать, но Юрий Александрович не припоминает того, что припоминает Михаил Сергеевич, скажем так. Но если говорить всерьез, это были ребята-студенты, а если говорить о встречах с властителями, то встречу с Горбачевым взяла на себя Заславская, Левада еще не был там директором. Далее, когда при Ельцине создавали какой-то совет при президенте, Леваду туда пригласили. Он сходил один раз. Это очень характерно для него. На вопрос, что там, он сказал: а-а-а. Это была его типическая реакция. Он только сказал, что да, он чувствует в Ельцине некоторую силу. Он не то что игнорировал — он не имел в виду как-то обсуждать властителей. По-моему, когда на место Ельцина встал Путин, то там тоже создавалось какое-то образование, куда его собрались включить, и, в общем, тоже ничего из этого не получилось. Но, по моему убеждению, Левада вполне сыграл историческую, политическую и так далее роль в эпизоде, о котором он один раз рассказал в одном из интервью. Он уже был директором ВЦИОМа. На переходе от первого путинского президентства ко второму появились силы, которые решили убедить Путина в том, что на самом деле он нисколько не популярен, что его рейтинг — это дутая цифра, он падает. Нашли некоего социолога, который провел некоторые измерения и доложил о том, что, кажется, рейтинг составляет шестнадцать процентов, тогда как все считали, что рейтинг Путина — не менее шестидесяти процентов, а вот это фикция, на самом деле его ненавидят и так далее. Все это было напрямую связано с тем, идти на выборы или нет. Если дела обстоят так плохо, идти на выборы крайне опасно — значит, выборы надо отменить. Как можно отменить выборы в России, если они прописаны в Конституции? В Конституции прописаны только обстоятельства чрезвычайного положения. Как можно ввести чрезвычайное положение? Для этого должны произойти чрезвычайные события. Мастеров производить чрезвычайные события, наверное, мы имеем, и, видимо, они бы и последовали.

Б.Д.: Важен, кстати, еще и этот режим чрезвычайности для истории России, российского общества.

А.Л.: Было собрано, по-моему, в администрации президента совещание, куда пригласили нескольких представителей ведущих социологических агентств, ВЦИОМа, где был Левада. И данные этого неназываемого нами социолога были оглашены. «Действительно так?» — спросили у социологов. Социологи промолчали, только Левада сказал: нет, рейтинг Путина — шестьдесят с чем-то процентов. Это сказал Левада, которого заподозрить в симпатиях к Путину не мог никто. В том числе и сам Путин, разумеется, и эти люди из администрации президента. Поскольку это сказал тот, кого заподозрить в стремлении кому-нибудь подыграть у них оснований не было, его точка зрения победила в этом экспертном споре. Соответственно, прошли выборы, которые, как тогда предсказывал «Левада-Центр», должны были триумфально привести Путина на второй срок, они привели, он благополучно правил и правит до сих пор. Я думаю, что в этот момент Юрий Александрович просто упас страну от бог весть знает чего. Я пребываю в этом убеждении. А сделал он это потому, что — теперь мы возвращаемся к тому, каким он был человеком, мы говорили об этом на прошлой встрече — он не путал добро и зло, важное и неважное, самым фундаментальным образом. Ему не было трудно сказать то, что он сказал там. Кто сидел и кто на него смотрел, для него в этом смысле не имело значения. Он так говорил, поскольку он так считал. Хоть сыграл такую роль в этом смысле «Левада-Центр» и сам Левада в путинском правлении, продолжались, может быть, даже были этим стимулированы некие опасения и страхи, что у Левады уж больно сильная возможность управлять миром. Ну не миром, так страной. Слухи, которые долетали, состояли в том, что ведь рейтинг-то Левада может обрушить в любой момент! То есть все-таки считалось, что рейтинг Путина — это в некотором роде произведение «Левада-Центра», или Левады, или ВЦИОМа и Левады, вручную сделанное. В то, что это отражение некой действительности, вне нас существующей реальности, видимо, даже у тех, кто на этом рейтинге буквально висел, для кого он был основой существования, не верилось. Поэтому думали, что возьмет да и обрушит. Не в смысле, что циферку подчистит, а вот просто у него есть такие средства — взять и обрушить. Равно как и то, что Левада может повлиять на выборы. Потому нужно его как-то приструнить. Дальше, коротко об этом расскажу, было много всяких попыток взнуздать Леваду — попытки, сейчас можно о них сказать, что смешные, например, ему давали орден. С тем, что возьмет орден и уйдет на пенсию, и все будет хорошо. Не получилось. Тогда ему предложили молодого заместителя со словами: «Ну вы же устали». Он сказал: нет. Еще были всякие замечательные идеи о том, что Левада — ученый очень большой, но менеджер плохой. В самом деле, говорить о том, что он эффективный менеджер, нельзя. Но это говорилось с тем, что пусть будет рядом хороший менеджер, а вы там наукой занимайтесь, ради бога. В общем, всякие попытки прибрать к рукам ВЦИОМ не удались. Мне помнится разговор с одним представителем администрации, который как-то обиженно говорил: нет, ну Юрий Александрович не прав. Я говорю: в чем это? Ему сказали: Юрий Александрович, подвиньтесь, а он — нет. Он не прав. Ему сказали: Юрий Александрович, вам надо уйти, а он не уходит… Нет, он не прав.

Б.Д.: Такие голоса раздавались и в шестьдесят девятом, и в семьдесят втором году.

А.Л.: Да, то, что люди не понимают, как это так, они ему говорят, а он — нет, что он вне их юрисдикции, это примечательно в моральном отношении. Но, исчерпав вот эти мягкие аргументы, запустили машину, против которой нет средств, — это машина приватизации, поскольку ВЦИОМ до того времени существовал в качества ФГУПа, то есть федерального государственного унитарного предприятия. Просто, скажем прямо, Татьяна Ивановна Заславская, а потом Левада не обратили должного внимания на статус учреждения, ну существует и существует. Государственным оно было непонятно в каком смысле, потому что жило на свои собственные деньги, и с девяносто первого года ни копейки бюджетной государство не давало. Государственные организации заказывали исследования точно так же, как частные, платили за это деньги по такой же таксе, вот из этого создавался бюджет учреждения. То есть кормили себя сами на сто процентов. Статус был, тем не менее, этого самого ФГУПа. И по закону о приватизации первое, что должно было быть сделано, — это директор предприятия, глава предприятия должен был быть смещен. Он и был смещен. Собственно, на этом основная задача была выполнена, но чего не ожидала сторона, которая это все затевала, это того, что произойдет дальше. Думали, избавились от Левады, после чего получаем замечательно работающий механизм, в котором нужно просто поставить нового начальника, и дело будет продолжаться. Левада ушел, в то время существовала какая-то такая маленькая площадка под названием «ВЦИОМ А», он туда ушел с бухгалтером. И вот в течение ближайших нескольких дней подали заявления об увольнении из ВЦИОМа и о приеме на работу туда восемьдесят один человек из восьмидесяти двух. (Этот один человек до этого ушел.) Я ответственно заявляю, что никаких коллективных решений по поводу того, что это будет так делаться, не было. Я был тогда председателем совета трудового коллектива, я стоял за то, чтобы было собрание, мы бы решили и так далее. Левада сказал, что мы этого делать не будет, никто коллективно ничего не решал. Это было восемьдесят одно индивидуально поданное заявление. Мы с Борисом не решали: пойдем, старик, или не пойдем. Я пришел к своим, я возглавлял тогда небольшой отдел, и сказал своим сотрудникам: я ухожу, вы решайте, как быть. Назавтра их заявления лежали там же. Этого не ожидал никто. Очень важно, как среагировала на это российская общественность в лице, прежде всего, российской прессы. Это была удивительная реакция, потому что пресса в это время уже была вполне… Ее настращали достаточно, и она уже кое-где научилась держать язык за зубами. Но тут пошел звон о том, что лучшее в стране социологическое учреждение подвергается уничтожению, кто-то первый, я не помню, какое издание, сказал об этом первым, и остальные начали это повторять, и появилось такое клише. Кстати сказать, слава «Левада-Центра» отчасти возникла на этом пожаре: о том, что ВЦИОМ — это лучшее социологическое учреждение в стране, мы никогда не говорили, у нас этого не написано было в нашем motto, мы такого не заявляли, мы, может быть, так думали, но мы не позволяли себе этого говорить вслух, а тут это было сказано за нас, не нами повторено, стало журналистским клише. И после этого даже наши самые большие недоброжелатели были вынуждены выражаться так: даже в том учреждении, которое считается самым лучшим, и то допустили такую-то и такую-то ошибку. Никто не мог обойти этого. Похожая вещь случилась в самый печальный день, когда не стало Левады. О том, что это самый крупный социолог страны, стали уже говорить и люди, которые просто повторяли это за другими. Но по-другому его назвать уже не мог никто. Так вошли, так сказать, во славу через опалу, через сжигание на костре. Хотелось об этом обязательно сказать.

Беседовала Ирина Чечель

Читать также

Борис Дубин и Алексей Левинсон о Юрии Леваде. Продолжение

Видеоинтервью интернет-журналу «Гефтер».

Комментарии