Надежды публичной политики

Два подхода к публичной политике: Елена Трубина и Ольга Шпарага. Встречи журнала «Новая Европа» (Минск).

2 473

2 473

© Götz Keller

Елена Трубина, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Уральского государственного университета (Екатеринбург), специалист в области урбанистики

Студенты, демоны, герои: кто живет в промежуточном пространстве

Позвольте мне прежде всего пояснить не совсем академическое название, которое я предложила для лекции: «Студенты, демоны, герои: кто живет в промежуточном пространстве». Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что форма вопроса «кто что-то делает?», «кто мыслит?», «кто действует?», «кто судит?» — это вообще-то классическая форма философского вопроса. Рассуждения на эту тему можем найти в самых разных текстах. К примеру, Поль Рикер (опиравшийся на идеи Арендт) в своем трехтомнике «Время и рассказ» связывает перспективу нахождения идентичности субъекта с возможностью определить, кто может говорить, судить и действовать. Но вот вопрос о том, кто живет? — как быть с ним? Сформулировав свой вопрос именно таким образом, я хотела бы привлечь ваше внимание к важному различению, которое, мне кажется, можно провести, опираясь на идеи Арендт, различению между тремя пространствами, о которых она так или иначе говорит.

Первое пространство — это вот то самое промежуточное, так переводит Владимир Бибихин в его варианте перевода книги Vita activa, в оригинале это — in-between space, пространство, которое можно мыслить как тождественное миру, пространство, защите которого Арендт посвящает это и другие свои сочинения. Так вот в промежуточном пространстве, в мире люди живут подлинно.

Но есть еще и «так себе пространство», пространство которое насыщенно социальным, как называет его Арендт, чем-то, что мешает людям жить подлинно. Можно поэтому говорить о «так себе пространстве», в котором «так себе» живут люди. Вот эти «так себе» жизнь, «так себе» существование — еще ничего, приемлемы по сравнению с тем пространством, воспоминания о котором преследовали Арендт до конца ее дней.

Третье пространство — это пустое пространство, пространство тоталитаризма, которое для мыслителя прежде всего воплощал нацистский концентрационный лагерь, и это пространство, в котором люди-то и не живут, они в нем ходят живыми мертвецами, они зависли где-то между жизнью и смертью. Это для описания таких существ, кого он видел вживую, Примо Леви использовал термин «мусульманин». Термин «мусульмане» используется на страницах литературы, посвященной Холокосту и посвященной лагерям. И вот кое-что из того, что я буду говорить, как-то связано с попыткой справиться вот с этими различениями между первым — подлинным или промежуточным, вторым «так себе» и третьим (пустым) пространствами, с помощью которых Арендт пытается мыслить современную жизнь.

Я бы хотела предпослать своим рассуждениям вот этот пассаж из Жиля Делёза: «О многих книгах по философии следовало бы сказать, что они не ложны… а незначительны и неинтересны, — именно потому, что они не творят концепта, не привносят нового образа мысли, не порождают мало-мальски стоящего персонажа …даже отталкивающий концепт обязан быть нам интересным» [1]. Делёз сетует на скучность академической философии, критикуя академических философов. Он говорит о том, что нам важны и нужны интересные книги, содержащие интересные концепты, интересные персонажи, даже если эти персонажи антипатичные (переводчик использует слово «репульсивные», то есть отталкивающие), так вот, даже если эти персонажи антипатичные, они нам все равно должны быть интересны. И вот я в дальнейшем хочу показать, что кое-какие понятия, образы, фигуры, с которым работает Арендт, они, скажем так, очень тянут на этих антипатичных, неприятных, отталкивающих персонажей. Кстати, Делёза и Арендт сближала ярко выраженная неприязнь к академической философии, оба они больше дорожили «синтетическими» занятиями, и Делёз, рассуждая о романах Достоевского или Мелвилла, говорит о том, что ему по душе «гибридные» таланты, как он выражается, в частности, те таланты, которые проблематизировали различие между литературой и философией, те таланты, которые совершали словно растяжку, шпагат, зависнув между тем и другим занятием.

Так вот какую же растяжку, какой же шпагат совершала Арендт? Она была человеком, который оставил след в разных занятиях, поскольку одновременно она работала в журналистике, эссеистике, философии, она преподавала, она писала работы, которые относятся и к политической философии, и политической теории и философской антропологии. Но объединял эти ее разнообразные занятия тот момент, что она очень отрицательно относилась к проекту классической метафизики. Она считала, что те абстрактные понятия, которые выработали ее предшественники — представители классической философии, особенно те понятия, с помощью которых описывались право и мораль, именно в силу своей абстрактности оказались легко апроприированы идеологией нацистского режима и именно их абстрактность позволила использовать их для легитимации нацистского режима. Этот ход мыслей побудил Арендт к тому, чтобы искать принципиально иные способы мыслительной работы, принципиально иные способы философской работы. В чем же состоит то новое, что она привнесла в нашу общую интеллектуальную жизнь?

Она продемонстрировала, что можно философствовать и мыслить посредством рассказывания истории. Она убедила нас в том, что посредством рассказывания истории можно судить о людях или исторических событиях. История же предполагает, что всякий раз, когда ты пытаешься интерпретировать действия тех или иных персонажей, тех или других героев, ты высказываешь суждение о том, что они сделали.

Для Арендт субъективная сторона историй была связана с кризисом объективности. Она была убеждена в том, что идеал объективности, с которым четыре последних века носились европейская наука и философия, тоже должен быть пересмотрен. Есть смысл объективность представлять себе иначе во второй половине XX века, а именно, не прятать и не абстрагироваться от субъективных предпочтений мыслителя, от его личного опыта, от того, что он сам пережил, а напротив привносить пережитое, привносить этот уникальный опыт, который каждый из нас так или иначе накапливает, привносить и выражать его в том, что ты делаешь, как мыслящий человек.

В работе «Человек в темные времена» она пишет о том, что опыт XX века остался бы совокупностью ничего не говорящих эпизодов, если бы не наша способность уложить его в историю. То, что Арендт очень удавалось, — укладывание опыта в историю, выражение опыта в истории, проявилось в тех биографических эссе, которые она посвятила Лессингу, Вальтеру Беньямину и множеству других людей. О том главном, что пережили люди в 20-м веке, она тоже рассказывает историю. Монументальной, масштабной историей является ее текст «Истоки тоталитаризма». Мне кажется, что именно мастерство Арендт как рассказчика объясняет неиссякающий интерес к ее творчеству. Если просто проанализировать библиографию, которая все растет, о ней уже написано свыше 100 книг. И меня приятно удивило, что если смотреть самые свежие, те, что пришли в течение последних двух-трех лет, мы увидим очень интересные попытки с разных сторон подойти и к ее юридическим и этическим штудиям, и к увязыванию ею истории и историографии и так далее.

Сейчас я хочу привести один совсем свежий пример. Я подписана на New York Times, в котором есть интересный раздел, который называется The Stone, это форум философов, где публикуются весьма активно комментируемые статьи. Модератор — один из профессоров Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке, довольно известный сейчас в англо-американском мире философ Саймон Кричли. Когда вышел фильм Маргарете фон Тротта посвященный Ханне Арендт, на страницах американской печати вышло много интересных рецензий и New York Times тоже опубликовал в этой рубрике очень хорошую с моей точки зрения рецензию, где увязываются установки и идеология, присущие режиссеру, и взгляды Ханны Арендт. Но я сейчас хочу обратиться внимание на то, что вообще этот блог, те материалы, которые в нем публикуются, вызывает к себе устойчивое внимание образованной американской публики: многие материалы насчитывают несколько сотен читательских отзывов. На статью-рецензию на фильм Маргарете фон Тротта на сайте журнала насчитывается свыше 350 отзывов (http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/07/07/misreading-hannah-arendts-eichmann-in-jerusalem), что само по себе свидетельствует о недюжинном интеллектуальном здоровье образованной американской публики, и вызывает у нас, я бы сказала, довольно сильную зависть.

На страницах наших влиятельных газет мы ничего подобного не видим и предоставляемой для таких обсуждений возможности, к сожалению, тоже нет. Одна читательница поместила на этом форуме реплику, смысл которой заключается в том, что, как жалко, что сложное, исполненное самых разных нюансов творчество Арендт нередко в спорах и дискуссиях сводится к противопоставлениям черно-белых понятий, как жалко, что сложность и изощренность мышления мыслителя ускользает в ходе идеологических столкновений тех, кто «за» и тех, кто «против» Арендт, или тех, кто видит в Арендт человека, оскорбившего память о евреях, и тех, кто, положим, видит в Арендт человека очень нетривиально мыслящего. Читательница жалеет о том, что сложность мысли Арендт сводится к упрощенным дихотомиям. Но интересно, что если перекидывать мост между этой читательской репликой и тем, что сама Арендт писала, если мы откроем ее работу «О революции», мы увидим там очень интересные наблюдения, состоящие в том, что Арендт считает, что сам язык модерности состоит из бинарных оппозиций, состоит из противоположностей, состоит из противоположений, и она считает, что это то, что мы унаследовали от революции, она считает, что язык революции таков, что побуждает мыслить противоположностями — правое и левое, консервативное и радикальное, либеральное и консервативное и т.д. Но, двигаясь дальше, я бы хотела сказать, что хотя с противоположностями может корыстно и манипуляторски работать идеология, с противоположностями весьма продуктивно может работать и мыслитель.

Я сейчас хотела бы привлечь ваше внимание к тому, что творчество Арендт пронизано противоположениями, пронизано бинарными оппозициями. И работа по вычленению продуктивных противоположностей, как ключ к текстам Арендт, который мы находим, пытаясь интерпретировать очень противоречивое творчество мыслителя, мне кажется очень важна. И я это объясняю с помощью второго своего эпиграфа. Справа вы видите фотографию Шейлы Бенхабиб,

одного из влиятельных толкователей творчества Арендт и человека, немало сделавшего для того, чтобы творчество Арендт стало куда более популярным в США. Бенхабиб посвятила Арендт две монографические книги. Только что вышла новая книга, коллекция эссе под названием «Политика в темные времена», где Бенхабиб, как редактор, собрала поистине звездную команду авторов. Так вот, фраза Arendt is messy, so what? («Аренд бессистемна? Ну и что из того?») очень часто звучала в классе Шейлы Бенхабиб, которые мне довелось посещать в 1999–2000-м, где примерно 20–25 человек, представляющих разные дисциплины — политологию и философию, социологию и антропологию, — собирались раз в неделю, чтобы обсуждать те или иные тексты Арендт и сравнивать их с текстами других политических мыслителей. Скажем, было несколько классов, где мы сравнивали Арендт и Джона Роулза, что между ними общего и что между ними отличного.

Почему я это здесь привожу в качестве эпиграфа? Потому, что Арендт, действительно, очень хаотична. Если мы посмотрим комментаторскую литературу, то та же самая мысль, только более тактично и осторожно, выражена коллегами, когда они пишут о ней свои тексты. Они пишут, что Арендт «очень идиосинкратична», что она очень особая. Понятно, что это письменный академический язык, а вот когда они обсуждают ее стиль между собой в устных дискуссиях или в классе, то они не церемонятся. Это достаточно обидное, на чей-то взгляд, определение «хаотичная» очень часто звучит сегодня — и оно звучало в нашем классе.

С одной стороны, Арендт хаотична, очень трудно свести концы с концами в ее книгах, очень трудно соединить все написанное ею в единое какое-то учение, да это и не надо делать, но мне просто помнится, что, раздраженные невозможностью рационально объяснить тот или другой ход ее мысли, мы периодически говорили, утешая друг друга: «Ну и что из того, что это невозможно рационально объяснить, все равно это очень интересно». Но, тем не менее, в этом надо разбираться, нужно как-то сводить концы с концами, нужно искать какие-то интерпретаторские ключи. Тот интерпретаторский ключ, который предлагаю я, заключается в том, чтобы присмотреться к тем противоположностям, которые вычленяла Арендт, думая о жизни и мире.

Я еще хотела обратить ваше внимание на то, что вынеся «студентов» в заголовок своей лекции, я остаюсь заинтригованной опытом Арендт как преподавателя, который описан ее биографами. Так, слева на слайде вы видите ее коллегу и друга Ричарда Бернстайна,

с кем она вместе работала в Новой школе социальных исследований (он там некоторое время был деканом). Тут я хочу сказать об одной, возможно, не всем известной биографической детали: опубликовав книгу «Истоки тоталитаризма», которая очень быстро стала интеллектуальным бестселлером, Арендт получила возможность не работать. Эта книга обеспечила ее финансово и позволила ей посвятить большую часть своей профессиональной жизни тому, чтобы думать и размышлять. Занятие ею преподавательских позиций проистекало из ее желания не утратить преподавательский опыт и пропагандировать свои идеи и идеи других коллег. Так она поработала и в Беркли, и в Принстоне, в Чикаго. Три года она работала, и последним местом, где она работала, была вот эта знаменитая Новая школа социальных исследований, который еще называют «университетом в изгнании», потому что в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах этот вуз (элитарная гуманитарная аспирантура) дал приют множеству беженцев из Европы. Там сосредоточились люди, отличающиеся особенно радикальным мышлением, среди которых было немало евреев. Бернстайн стал одним из тех старожилов Школы, кто с Арендт подружился, и этот скриншот взят мною из материала http://www.youtube.com/watch?v=kGBdqLU5OhQ, выложенного на youtube, обсуждения фильма фон Тротта, где Бернстайн очень трогательно выступает, говоря о том, что и вот та деталь в фильме была правдивой, и вот эта деталь была правдивой. То есть этот пожилой уже сегодня человек помнит, какой была Арендт, он является свидетелем не только ее творчества, но и ее жизни. Среди прочего, он говорит, что университет ей дал пенсию, она вроде бы ее и не совсем заработала, потому что мало у них проработала, но университет ей все же дал пенсию. Я это вспоминаю потому, что Новая школа социальных исследований сегодня фигурирует как вуз, переживающий кризис, потому что никому не нужны радикалы, никому не нужны критики, никому уже не нужно такое количество интерпретирующих Гегеля гуманитариев. Этот вуз участвовал в движении Оccupy.

Этот вуз в каком-то смысле олицетворяет сложное положение, в котором оказались гуманитарии очень многих стран Америки, Европы, не исключая присутствующих. Это ситуация, которую описывают печально известным понятием «ненадежный труд», когда очень много интеллектуалов не имеет постоянного места работы, работают на временных контрактах, читают курс там и курс здесь. И эта ситуация побуждает нас переосмыслить скепсис Делёза и Арендт в отношении академиков и профессоров, потому что сегодня тех благополучных, внутренне успокоившихся профессоров, которых они критиковали, становится гораздо меньше, чем в их годы: университетам гораздо выгоднее нанимать людей без пожизненных позиций, так что какая уж тут успокоенность. Говоря о преподавательском стиле Арендт, говоря о ее собственных отношениях со студентами, хочу привести найденное в одном из текстов очень любопытное воспоминание студента Эрика Фёгелина, европейского коллеги Арендт, консервативного политического мыслителя, который пригласил ее в 1961 году почитать лекции летом в Мюнхене. И вот студент Фёгелина, который походил на лекции Арендт, пишет о том, что он был поражен отличиями между их преподавательскими стилями, если Фёгелин был энергичен и давил, то Арендт хотела убедить. Если Арендт убеждала говорением, то Фегелин говорил: «Вы должны это прочесть и тогда вы не будете задавать этих глупых вопросов». Студент масштабно обобщает это наблюдение, что Арендт с его точки зрения представляла политику, а Фёгелин — академическую жизнь [2]. Мне кажется, это очень характерная реакция студента.

Что я имею в виду, говоря о том, что поиск в книгах Арендт противоположностей и противопоставлений мне кажется продуктивным ключом к ее творчеству? Она противопоставляла понятия, она противопоставляла мыслителей: Гегеля и Канта, Ясперса и его равнодушных к требованиям публичности коллег, но она противопоставляла и нечто куда более фундаментальное. Она противопоставляла уже упомянутое мною промежуточное пространство пустому пространству. Одна из идей, которую я бы хотела предложить для вашей дальнейшей критики, заключается в том, что у страсти, с которой Арендт в Vita Activa описывает публичное пространство, есть особая причина. Это, наверное, самая известная ее мысль — образ публичного пространства, которое освещает своим светом человека, побуждая его думать об интересах общего, побуждая его обсуждать с равными себе то, что связывает этих людей, общие для них проблемы. Страсть, с которой Арендт нарисовала, с моей точки зрения, этот утопический образ мира, объединяющего людей, заинтересованных в общем деле, заинтересованных в том, чтобы это общее дело обсуждать, может быть объяснена тем, что постоянно на периферии ее сознания маячило совершенно другое пространство — пространство противоположное промежуточному, живому, подлинному, это то, что условно можно назвать пустым пространством тоталитаризма. Но еще она имела в виду просто жизнь капиталистического общества, для описания которого она использовала предикат, определение social, то есть она говорила о социальном как чем-то, что мешает людям жить. Это, конечно, очень простодушная попытка изобразить два полярных нарратива в творчестве Арендт визуально, но тем не менее: слева на слайде вы видите Ясперса,

которому Арендт посвящает одно из своих эссе в книжке «Люди в темные времена», в котором она прославляет интеллектуальную независимость Ясперса, с одной стороны, и его готовность рисковать, и его готовность самовыражаться на публике, с другой. То есть Ясперс для нее представляет полноправного жителя этого промежуточного пространства, обитателя, деятеля пространства публичности.

Справа это фигура, которая призвана олицетворять массовое общество и крайнее выражение массового общества, которым является тоталитаризм.

И соответственно дальнейшую, основную часть своего выступления я посвящу краткой характеристике этих трех пространств.

Когда я говорю о продуктивных оппозициях в творчестве Арендт, я имею в виду прежде всего следующее. Арендт противопоставляет свободу, которую способен обрести актор, человек, субъект, говоря и совместно действуя с другими людьми в промежуточном пространстве, необходимости, которой подчинено существование трудящихся — унылых существ, обреченных на встраивание в рынок труда, обреченных на продажу своих физических и умственных способностей по тем правилам, которые заданы не ими. Если политику Арендт связывает с пространством публичности, то негативным ее эквивалентом является общество, социальное. Если действие возможно только в рамках публичного пространства, то негативным эквивалентом действию является поведение и в Vita Activa Арендт среди прочих негативных характеристик современной жизни говорит о разливе поведенчества. Она говорит о том, что тот вызов, который бросает современная социальная жизнь индивиду, заключается в том, что индивид обречен стать конформистом, обречен предъявлять окружающим свои условные рефлексы, вести себя подобающим образом, вести себя так, чтобы не вызывать вопросов, вести себя — а не действовать. Если в промежуточном пространстве индивид освещен светом публичности, то негативным эквивалентом этого света является ключевая для Арендт метафора «темные времена». Она обо всех нас говорит «люди в темные времена». В публичном пространстве, промежуточном пространстве субъект деятельности слышим и видим: это другие люди составляют его публику, его аудиторию. В пространстве, пронизанном социальным, в обществе, пронизанном социальным (это не моя оговорка, если посмотреть внимательно перевод Бибихина Vita Activa, у него есть замечательные фразы, где он говорит об обществе, пронизанным социальным, то есть общество у Арендт — это не тоже самое, что социальное, и что социальное, социум — это понятия, пронизанные в ее книгах множеством негативных коннотаций) дело обстоит по-другому. В обществе, где царит социальное, люди обречены на глухоту и слепоту окружающих. Наконец, если публичное пространство характеризуется множественностью, если там возможна плюральность, то негативным эквивалентом этой множественности в социуме и при тоталитаризме является атомизированность. Еще раз повторю: этипротивоположения, эти оппозиции взяты из ее текстов, и здесь можно было бы предложить вам отдельный контекстуальный анализ для того, чтобы показать, что Арендт с этими парами действительно работает, для нее это часть масштабного проекта, который она пытается реализовать.

Теперь я хочу очень кратко охарактеризовать вдохновляющий нарратив, позитивный нарратив о пространстве публичности, промежуточном пространстве, который Арендт создает. Здесь я исхожу из того, что ключевым для творчества мыслителя является противопоставление нормативного и дескриптивного, противопоставление позитивного и негативного, противопоставление «вдохновляющего и предупреждающего» нарратива. Так что же составляет этот вдохновляющий нарратив? Учитывая, что у вас уже была лекция Ольги Шпараги, что вы уже подробно говорили о публичности, я здесь очень кратко скажу, что для меня для самой вот это промежуточное пространство, которое Арендт рисует, можно свести к такой формуле: «озаренные светом внимания сограждан мужественные стремящиеся отличиться герои».

Образом публичного пространства для Арендт являлся древнегреческий город-государства, в котором свободные греки собирались время от времени, чтобы обсуждать между собой волнующие их дела. Она все это подробно описывает в первых главах Vita Activa, она подчеркивает это в эссе, которое называется «Что такое свобода?», отмечая, что область политики — это область героизма и свободы. Действие, чтобы быть свободным, должно быть свободным от мотива и от сознательной цели как предсказуемого результата. Красной нитью в рассуждениях Арендт проходит мысль о том, что как только к политическим обсуждениям примешиваются какие-нибудь социальные интересы, какие бы то ни было экономические интересы, как только в политические дискуссии, в это промежуточное пространство, проникает хотя бы что-то от мотивов и от нацеленности на результат, это угрожает политике разрушением. Арендт здесь строга и принципиальна.

Конечно, существует литература, в которой учение Арендт о публичности и действии истолковывается в духе вовлеченности, в духе партиципации, в духе участия. Есть тексты, где ее идеи привлекаются для того, чтобы анализировать недавнюю волну протестов, прокатившихся по всему миру. Иными словами, ее тексты привлекаются для того, чтобы говорить об активном, непосредственном, буквальном участии людей в обсуждении тех или иных дел. Я, однако, хочу обратить внимание (а я, естественно, сейчас гну свою линию), что очерк этого промежуточного пространства, который нарисовал мыслитель, это утопический очерк, это нормативный очерк, это очерк мира, которому нет аналогов в той жизни, в которой мы живем. Если посмотреть на то, что она пишет в пятой, в частности, главе под названием «Действие» книги Vita Activa, мы находим там очень разнообразные определения того, что такое действие и что такое пространство публичности. Вот я это все перечисляю справа на слайде: «сеть отношений», «быть вместе в присутствии других», «быть видимым и слышимым», «самораскрытие в речи», «действительность мира обеспечена присутствием других участников этого мира, когда один и тот же мир является в разнообразнейших перспективах». Она использует выражение «сеть» или даже «паутина отношений», она говорит о том, что жить, существовать в этом пространстве — это быть вместе и в присутствии других, как я уже говорила, быть видимым и слышимым. Она подробно описывает, насколько важно самораскрытие агента в речи и действии. То есть она сплетает очень красивую концепцию, соединяющую множественность — рождение — действие. И она в итоге создает такой концептуальный результат, который действительно нас вдохновляет. Я пока добиралась сюда, думала о том, что о какой еще современной философской теории мы можем подумать, которая бы столь выразительно нарисовала нам, чего же нам всем хочется, в какой действительности мы хотим существовать, в каких отношениях состоять. У Арендт это, безусловно, получилось. И вот теперь, говоря как раз о таком вдохновляющем нарративе, говоря об этом пространстве публичности, я бы хотела кратко пояснить, причем тут, собственно говоря, герои, демоны и студенты.

Что касается героев, то, мне кажется, не будет ошибкой, если в трудах мыслителя, мы выделим два смысла этого термина. То есть герои — это обитатели промежуточного пространства и те, кто в нем действует. Первый смысл термина «герои» заключается в том, что герой — это тот, кто совершает деяние, герой — это тот, кто совершает подвиг, герой — это тот, кто совершает нечто, о чем потом слагают истории и передают из поколения в поколение весть о том, что вот был такой замечательный человек и он делал то и то. Но Арендт в это вкладывает и другой, более тонкий смысл. И вот здесь я привожу соответствующие цитаты, они взяты опять-таки из пятой главы «Действие». Вот смотрите, она пишет: «Мужества или даже известной храбрости требует уже решение перешагнуть за порог своего дома, приватного круга потаенности и показать, кто ты собственно есть, то есть выставить самого себя» [VA, 246]. То есть если вчитаться в эту фразу, то получается, что герой — это тот, кто рискует выйти на свет публичности, тот, кто рискует самовыразиться, это тот, кто рискует каким-то образом предстать перед другими. При этом совершенно не предсказуемо, что они о тебе подумают, какой смысл они извлекут из того, что ты делаешь. И «кто есть тот или иной человек, мы можем понять, только слушая историю, где герой он сам» [VA, там же] — это тоже замечательная фраза, потому что она напоминает нам о том, что есть герой истории. Слово «герой» и смысл слова «герой», с которым работает мыслитель, заключается в том, что есть герой истории, истории, которая рассказывается, следовательно, каждый из нас есть герой истории, которую мы проживаем. С другой стороны, как она настаивает, каждый из нас не является автором своей истории. У такой истории всегда есть несколько авторов. Но героем такой истории все равно являешься ты сам. Другое дело, что не только ты будешь рассказывать о собственных геройствах. Этот момент непредсказуемости того, что расскажут о тебе другие, мне кажется, очень важен и очень фундаментален.

Теперь поговорим о «демоне». Вначале я бы хотела, чтобы мы вчитались в то, как о демоне говорит Арендт, в эссе о Ясперсе, включенном в сборник «Люди в темные времена»: «Личность…. труднопостижима и, наверное, больше всего похожа на греческого “даймона” — духа-хранителя, сопровождавшего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча — так что его легче было увидеть всем, кто с этим человеком встречался, нежели самому человеку. Этот “даймон” (в котором нет ничего демонического), этот личный элемент в человеке может появиться лишь там, где есть публичное пространство; в этом — более глубокое значение публичной сферы, далеко превосходящее то, что мы обычно подразумеваем под политической жизнью» [3]. Она говорит о демоне, имея в виду личный элемент в человеке. То есть она как бы переосмысливает античный смысл греческого демона, сопровождавшего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча. И вот здесь она подчеркивает следующее «это демон есть, но ты сам его не видишь, он лучше видим тем, кто смотрит на тебя в публичном пространстве, твоим слушателям и зрителям». К понятию демона Арендт обращается, когда пишет Vita Activa, и там она проводит ту же самую мысль. Она говорит о том, что «…составляет однозначную идентичность для других, но ими самими остается как раз не замечен» [VA, 255]. Она показывает родственность понятий «эвдэмония» — счастливая жизнь, и понятия «даймон», и говорит, что никто до своей смерти не может быть назван счастливым. Она говорит о том, что настроенность человеческого существования не может быть устроена направленным усилием человека. Мне кажется, это можно понимать таким образом, что античные понятия, к которым активно прибегает мыслитель, воплощали для нее весьма специфический античный опыт, опыт жизни обитателей античных городов. Какую-то часть своих деяний античный человек был готов перепоручить какой-то внешней силе. Это могло быть проведение, боги, судьба. И вот это вот сознание предела того, что ты сам в себе можешь контролировать, это сознание предела твоих усилий по представлению себя окружающим, так как ты бы хотел, мне кажется, это для Арендт было очень важно.

Давайте с другой стороны подойдем к «демону», как его понимала Арендт. Все мы знаем очень хорошую книжку другого хорошего американца Ирвина Гоффмана, которая называется «Представление себя другим в повседневной жизни». Там мыслитель с присущим многим американским социологам и антропологам пониманием того, что людям нужно помочь адаптироваться, очень хорошо раскрывает секреты манипуляции впечатлением, которое человек хочет о себе произвести. Там есть замечательные примеры о том, как студентки «дурят» студентов, притворяясь дурочками: «Объясни мне, как устроен двигатель внутреннего сгорания, я совершенно ничего в нем не понимаю?». Глядишь, шаг за шагом налаживаются отношения. Гоффман очень хорошо показывает, каким образом можно манипулировать впечатлением о себе, которое ты хочешь произвести, и, следовательно, он показывает тебе тебя самого очень вдохновляющим образом как хозяина тех впечатлений, которые ты можешь вызвать.

Арендт куда более в этом смысле амбивалентна. Она показывает, что да, какое-то впечатление о себе мы можем произвести, задавшись целью и в зависимости от ситуации, но то, что в нас увидят окружающие, то, что в наших речах услышат окружающие, — непредсказуемо. Их слишком много, каждый являются обладателем разного опыта, и не тебе самому дано судить о том, что ты собой представляешь. Вот мне очень нравится «настроенность человеческого существования», то, что ты несешь в себе самом, это «вычислят», это поймут точнее тебя самого те, кто смотрят на тебя вот в этом самом промежуточном пространстве, возможно, с небес. И, конечно, у этой мысли есть еще другой, трогательный и грустный, поворот, который заключается в том, что о том, счастлив ли ты, ты сам сказать не можешь, об этом знали древние, и Арендт это нам повторяет: насколько была счастливой твоя жизнь, насколько осмысленной была твоя жизнь, насколько наполненной была твоя жизнь, обо всем этом скажут другие, когда твоя жизнь завершится. В этом власть биографа, в этом власть историка, того, который со стороны приходит, зная о тебе то, что может быть ты сам о себе не знаешь. И это он подытожит то, как ты прожил. И вот в таких размышлениях, в данном случае с помощью «демона», Аренд рисует очень интересную концепцию интерсубъективности, показывая нам, до какой степени наше существование соединено с жизнями других людей, до какой степени истории нашей жизни сплетены с историями других людей, и никто не является неповторимым автором своей истории. Кстати, если угодно, она рисует очень «женский» вариант интерсубъективного понимания человеческого существования. В том, как она рассуждает о благодарности, в том как она рассуждает об обещании, в том, как она рассуждает о прощении, есть очень много психологической проницательности, есть очень много готовности признать то, какую роль в твоей жизни играют другие люди.

И, наконец, студенты. О студентах Арендт говорит мало, но хлестко. Она, во-первых, пишет о них Ясперсу, вот эта цитата, это вариант перевода Бибихина, он цитирует это в послесловии к переводу Vita Activa: «Упрямы не от злобы или горячки, а просто потому что хлебнули крови, что это значит по настоящему действовать, все очень опасно, потому что дело идет о чем-то совершенно настоящем». И оказия, которая побудила Арендт так разволноваться по поводу студентов, заключается в том, что в 1965 году на волне общих волнений и подъема движения за гражданские права, студенты университета Беркли пытались ввести элементы самоуправления, разумеется, потерпели неудачу, но история это помнит. И вот о них же в другом письме Арендт пишет: «каждому кто хотел говорить, был дан шанс, каждого услышали, ни на один миг студенты не были толпой» (там же) и у них были средства широко распространить свои взгляды (и «мыслящие зрители»). Она еще включает в «Истоки тоталитаризма» эпизод начала Венгерской революции, напоминая о том, что это студенты причастны к разворачиванию венгерской революции: они попытались убедить радиостанцию в Будапеште передать их манифест. Это стало одним из эпизодов Венгерской революции. Наконец, биограф Арендт Элизабет Янг-Брюэд пишет о том, что, опять же в связи с событиями в Венгрии Арендт с нежностью говорила о том, что студенты демонстрировали и что она — с ними. Разбор Арендт того, что в жизни американских студентов могли иметь место эпизоды настоящего дела, послужит мне мостиком к следующей части разговора, которая будет, увы, сокращена, чтобы оставить достаточно времени на дискуссию.

Вот смотрите. Арендт говорит: «Ни на один миг студенты не были толпой», — дело идет о чем-то совершенно настоящем, то есть среди рутины и повседневности, наполненной академическими задачами, которые естественно характеризуют жизнь американских студентов, как и всех остальных студентов, Арендт находит вот эти миги настоящего, эпизоды их политической борьбы. Они, с ее точки зрения, свидетельствуют о том, что, да, случаются такие эпизоды в истории тех или других стран и групп, в истории студентов и рабочих, когда политическое пространство оказывается возможным, вот это промежуточное пространство разворачивается между людьми в какие-то редкие миги их наполненной повседневными задачами жизни.

Еще одну часть своего выступления я запланировала как достаточно подробный рассказ с цитатами о пустом пространстве, пространстве тоталитарном, пространстве социальном, которое Арендт, как я настаиваю, противопоставляла промежуточному пространству, пространству публичному. Фигура разинувшего рот странного существа, которую я использовала на одном из предыдущих слайдов, не случайна, потому что, вот давайте я зачитаю эту цитату: «образ множества слившегося в единое тело» [4]. В качестве простодушной визуальной эмблемы негативного нарратива, нарратива предупреждающего и образа пространства негативного, пустого мы взяли образ множества, слившегося в единое тело. Арендт в нескольких местах пишет о массе, которая ведет себя как единое тело. В «Истоках тоталитаризма» она пишет о тоталитарной массе как стянутом металлическим обручем человеке гигантских пропорций. Это негативное и предупреждающее начало она пытается изобразить в виде такого фантасмагорического существа, состоящего из людей, которые утратили свои личности, утратили свою волю, свои отдельные индивидуальные интересы и слились в атомизированную массу. Тот негативный персонаж, негативный герой, которого Арендт рисует — сначала толпа, которая в XX веке, в конце XIX века становится массой. И она подробнейшим образом описывает те или иные стороны этого массовидного существования, возвращаясь снова и снова к одной из ключевых идей «Истоков тоталитаризма», заключающееся в том, что атомизированность людей возникла потому, что люди были вырваны из привычного образа жизни и предоставлены сами себе, и потому что у них не было общих интересов, не было представлений о каких-то масштабных целях, которые бы сообщали им достоинство — все это сделало их такой легкой добычей тоталитарных лидеров. И в тех размышлениях, которые Арендт предлагает по поводу толпы, массы, массовизированных людей, «не личностей» есть много пророчеств, очень много предупреждений.

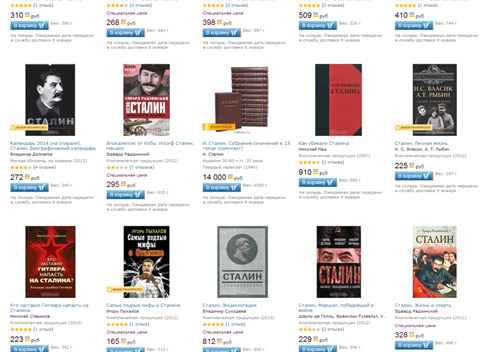

Скажем, сегодня, в эпоху российского «1-го канала», который в Беларуси тоже многие смотрят, мы по-другому читаем такие строки: «Толпа является не только отбросом буржуазного общества, но и его побочным продуктом, непосредственно им производимым и потому от него неотделимым» [ИТ, 408]. Или вот, смотрите, например: «Было бы ошибкой полагать, что непостоянство и забывчивость масс означает будто они излечились от тоталитарного наваждения, которое иногда отождествляют с культом Гитлера или Сталина, вполне возможно, что верно как раз противоположное» [ИТ, там же]. Если посмотреть на следующие слайды, это все взято из сети, это вот сайт крупнейшего книгопродавца России «Озон» и мы видим, что интерес к персоне Сталина очень сильно возрос.

Феликс Аккерман, который был у нас в Екатеринбурге в декабре, признался мне, что ошалел, когда пошел в крупный магазин книжный в городе и увидел три полки книг, уставленных биографиями и красочно изданными трудами этого человека. Мне кажется, тут очень противоречивую роль играют культурные посредники, то есть те люди, которые достают это все с запыленных полок библиотек, набирают, сканируют и издают, выдумывают привлекательные обложки, пользуясь вот этой конъюнктурой, возросшим интересов, способствуя тем самым разворачивающейся реабилитации сталинизма.

Обратимся теперь к следующей важной мысли Арендт: «Если тоталитаризм воспринимает свою конечную цель всерьез, то он должен дойти до такой точки, где захочет раз и навсегда покончить с нейтральностью даже шахматной игры, то есть независимым существованием какой бы то ни было деятельности» [ИТ, 428]. Текст «Истоков тоталитаризма» исполнен пророчеств, от которых иногда просто мурашки по коже, потому что если проводить параллель между этими описаниями нацистского, фашистского тоталитаризма и тем, что мы наблюдаем прямо сейчас, то вот эта вот неготовность допустить независимое существование какой-либо деятельности, не относящейся к интересам господствующей группы, очень узнаваема, и, мне кажется, параллели возникают очень серьезные.

И говоря о перекличках, которые возникают между этими хлесткими пророчествами, суждениями Арендт, когда она рисует этот предупреждающий портрет тоталитаризма и социального, я бы обратила внимание на такую ее мысль, когда она пишет, что «Неограниченный процесс накопления капитала требует политической структуры со столь «безграничной властью», что она могла бы, становясь все более могущественной, защитить возрастающую собственность» [ИТ, 210]. Есть еще одно замечательное высказывание: «Тоталитарные решения могут спокойно пережить падение тоталитарных режимов, превратившись в сильный соблазн, который будет возобновляться всякий раз, когда покажется невозможным смягчить политические и социальные проблемы или ослабить экономические страдания способом достойным человека» [ИТ, 596]. То есть когда мы говорим о том специфическом варианте современной политической, социальной и экономической жизни, которые представляет собой российский, мне кажется правы коллеги, которые используют такие мыслительные ходы, как «гибрид неолиберализма и неоавторитаризма», мне кажется, что те характеристики тоталитаризма, которые мы находим в текстах Арендт, будучи сформулированными на вполне конкретном историческом материале, настолько точны и настолько эффектны, в хорошем смысле этого слова, что их, конечно же, нужно продолжать использовать для того, чтобы говорить о совсем других реальностях — реальностях жизни стран Восточной Европы начала XXI века.

Заключая, я бы хотела сказать, что эти противоположения, часть которых мы нащупали в творчестве Арендт и попытались их (конечно же, очень кратко) проанализировать, побуждают нас задуматься над тем, что с одной стороны, мыслитель нам говорит о том, что мы живем в темные времена, публичная сфера утратила силу освещать, которая изначально была частью самой ее природы. То есть нарисовав нам образ этого блистательного, блестящего, освещающего человека светом внимания сограждан публичного-промежуточного пространства, мыслитель с присущей ей трезвостью обращает наше внимание на то, что да, это возможно, но в действительности мы видим другое. Но, с другой стороны, очень трогают и побуждают к действию те ее суждения, которые кратко очень можно суммировать таким образом.

Вот давайте посмотрим все-таки на еще один из последних слайдов: «Без сформированного мира опять все собственно человеческие дела остались бы без приюта и все происходящее между людьми, их занятия и замыслы остались бы во мгле унылой нищеты». И вот смотрите, она добавляет: «нищеты, так хорошо известной нам из будней кочевых времен» [VA, 270]. Она говорит о том, что кочевники, номады, люди ведущие так или иначе архаический образ жизни — они мира не ведали. Они не ведали такого совместного существования, где сказанное тобой, сделанное, написанное попадало бы в луч прожектора этого людского интереса и гарантировало бы тебе каким-то образом осмысленное внимание равных тебе. Да, результаты этого внимания не предсказуемы, тебя могли подвергнуть критике эти люди, с которыми ты существовал, но то, что сделанное тобой не пропадало бы и то, что оно так или иначе было бы признано, это тебе было гарантировано, пока существовала цивилизация.

Эти «будни кочевых племен», архаические будни, о которых мы так часто, по ассоциации, сегодня вспоминаем, важны как эмблема негарантированности мира каждому из нас, негарантированности промежуточного пространства каждому из нас. Негарантированности не оттого, что неведомые темные силы нависли над нами, но оттого, что люди слишком погружены в социальное, если говорить терминами Арендт. То есть они слишком конформисты, они слишком заняты своими повседневными делами, слишком заняты зарабатыванием денег, слишком слабО им, если говорить на простом человеческом языке, принять вот этот вызов — участвовать в сохранении промежуточного пространства. А потому им слабО, что нет вероятности того, что это будет кому-нибудь нужно. И Арендт тем самым рисует очень парадоксальную ситуацию, заключающуюся в том, что мир будет существовать лишь постольку, поскольку люди будут предпринимать усилия по его созданию и сохранению. А с другой стороны, люди будут предпринимать усилия к созданию и воспроизводству, если у них будет хотя бы минимум уверенности в том, что это — ради чего-то. И если читать Арендт из первых десятилетий XXI века, мне кажется, один из вариантов понимания того, что она написала, заключается в том, что, наблюдая как стремительно архаизируется современная российская жизнь, так что образы кочевников, образы диких нравов, образы очень консервативного решения проблем постоянно против воли всплывают в моем воображении, практически каждый день, как только я прохожу по френдленте, мы констатируем, что живем в каком-то очень хрупком равновесии, не будучи до конца уверенными в том, хватит ли у нас совместных усилий для того, чтобы на этой части света мир, промежуточное пространство, как его описывала Арендт, продолжал существовать.

Дискуссия

Ольга Шпарага: Спасибо большое за интересную и воодушевляющую лекцию! У меня два вопроса. Один: Каким образом связаны все-таки герой, даймон/ демон и студенты? Потому что Вы так по отдельности их охарактеризовали, и можно сделать вывод, что герой, тот, кто уходит в публичное пространство, этот даймон (то, что видимо другим), в наилучшей степени проявляется в бунтующем студенте.

Елена Трубина: Блестяще, я согласна.

Ольга Шпарага: Тогда у меня следующий вопрос. А что тогда с небунтующими студентами, со студентами, которые спокойно находятся в академических пространствах?

Елена Трубина: Вы напомнили мне об одном обмене, который произошел у нас с еще одним толкователем творчества Арендт, очень хорошим политическим теоретиком американским, его зовут Дана Вилла, он знаменит тем, что он написал одну из книг, посвященную отношениям Ханны Арендт и Мартина Хайдеггера. Когда я была на этой первой гарвардской стипендии, (как раз тогда, когда слушала Шейлу Бенхабиб), у нас было с ним несколько подробных бесед, в ходе которых я пыталась побудить его объяснить мне, как человеку, только еще вникающему в эти сложные достаточно вещи, до какой степени он находит правомерным прилагать то, что пишет Арендт, к каким-то повседневным эпизодам современности. Для меня это было важно, потому что я тогда делала свой проект об учителях, я пыталась связать современную философию с конкретными учительскими судьбами, писала тогда книгу на эту тему, и сама по себе проблема того, до какой степени мы вправе привлекать те или иные философские идеи для разговора о наших современниках, меня очень волновала. Мне запомнилась его реплика, заключающаяся в том, что: «Ты, Елена, — прямо как мои студенты. Они мне все время говорят, что вот, посмотрите на наши дискуссии на семинарах, разве это не прямое воплощение того, о чем писала Ханна Арендт — про свет публичности: я говорю, вы несогласны, и наоборот». И он сказал, что это — полный бред, это полная чушь. И мне, честно говоря, потребовалось несколько лет, чтобы справиться с возмущением, которое вызвала у меня эта реплика, потому что мне-то казалось, что можно «к жизни» прикладывать те или иные ходы мысли мыслителя, тем более, что Арендт сама себе это позволяла. Но потом, мне кажется, я поняла, что Дана Вилла имел в виду.

Смотрите, в творчестве Арендт есть различение между публичной, интеллектуальной деятельностью и академической деятельностью. Когда она характеризует Ясперса, когда она характеризует современников, она специально подчеркивает, что дороги они ей не тем, что хорошо выполняли учительскую нагрузку, грубо говоря, а тем, что они рисковали выходить на какие-то широкие просторы публичной деятельности — в книгах, которые создавали, в выступлениях, которые готовили. То есть, с одной стороны, есть публичный интеллектуал, а с другой стороны, — академик, как они там у себя выражаются, то есть профессор того или другого университета. Следовательно, мое и Дана Вилла студентов стремление подтянуть академическую повседневность под те величественные идеалы, о которых писала Арендт, конечно, его возмущала. Он был прав в том отношении, чтобы лишить нас возможности льстить самим себе. Вот это вот один ход мысли.

А второй — все-таки я хочу сказать, что по мере того, как деформируется нормальная общественно-политическая жизнь, по мере того как все меньше и меньше становится замечательных дискуссионных площадок в силу целого ряда причин (экономических, политических и прочих), те разговоры, которые мы в классах ведем, я бы все-таки не сбрасывала со счета, потому что если встречаются заинтересованные студенты, которые поступили в вуз не только ради получения диплома, и если перед ними профессионал, тоже думающий не только о заработке, возможно, возникают те сладостные миги общения равных, которые при соблюдении целого ряда условий все-таки тянут на это самораскрытие в действии. Я здесь хочу подчеркнуть, что мое понимание того, что пишет Арендт, заключается в том что, она же не резервирует какие-то конкретные физические пространства за публичностью либо социальным: к примеру, вот тут у нас происходит только работа, вот тут у нас только действие. Мне кажется, она куда более диалектична, она допускает, что какие-то хотя бы краткие миги, когда публичность снова напоминает о себе в обмене между людьми, они возможны даже в самых тягостных и самых профессиональных обстоятельствах.

Ольга Шпарага: И вы действительно говорили, что модель Арендт прежде всего нормативная, поэтому речь идет о тех принципах и требованиях, которые мы предъявляем или с позиции которых мы оцениваем происходящее, и поэтому мы, действительно, можем эти принципы применять к разным ситуациям, проверять их.

Алла Пигальская: У меня вопрос о студентах. Я как раз во время лекции задумалась о том, что студенты — это, наверное, единственная социальная группа, которая не включена в полной мере в повседневную жизнь, не укоренена в социальных и экономических связях и отношениях, в этом смысле, они свободны от этого социального и экономического, что сковывает возможности действовать и совершать поступки. И поэтому студенты, действительно, оказываются для публичного пространства такой привилегированной группой. С другой стороны, не заслоняет ли такой взгляд другие ценности? Вот особенно мне понравилось начало лекции, где вы затронули и либеральную и неолиберальную ситуацию, где взрослый человек, уже не студент, он все равно будет включен в эти отношения, которые будут сковывать и каким-то определенным образом влиять на поступки, на поведение или обрекать его на определенное поведение. И может быть в этом поведении тоже есть ценность, коль скоро мы обречены, коль скоро мы — тот класс людей, которые имеют пожизненные пенсии, может быть в этой «экономически обреченной» социальной жизни есть тоже какой-то ресурс? Вот была лекция Николя Верта, где как раз речь шла про возможности сопротивления внутри тоталитарного общества.

Елена Трубина: Я, с одной стороны, согласна с вами, что стараниями родителей или в результате каких-то иных обстоятельств студенты менее отягощены экономическими и социальными интересами, то есть они в какой-то мере подвешены в социальном пространстве. Мне запомнилась реплика Иры Луневич, она учится в магистратуре ЕГУ, когда недавно мы обсуждали проект магистерской одной из моих студенток, Ира сказала: «Я вот стараюсь материальную оснастку своей жизни свести к минимуму и я за последний год сменила 11 квартир в Вильнюсе». То есть вот такая номада, такое мобильное очень существо. Чтобы не таскать все вещи за собой, она пересмотрела, что ей для жизни нужно, что, мне, кажется свидетельствует о том, что некоторые люди открыты для каких-то волнующих перспектив, потому что не обрастают бытом, добром. Но с другой стороны, тут меня отягощает уже собственный эмпирический материал, который я собрала, готовя небольшой проект по поводу того, как меняются представления о классе у современной молодежи.

Я приставала к недавним выпускникам гуманитарных, медицинских и технических вузов Екатеринбурга, чтобы они мне рассказали, к какому классу они себя причисляют и что они вообще по поводу современной жизни думают. Меня удручил их прагматизм. «Если мне предложат работу на 5000 больше, но так, чтобы на 20 минут меньше до нее добираться, я обязательно ее приму, независимо от того, какого рода эта работа». То есть в интервью сквозили прагматизм, неготовность морочиться, аполитичность и т.д. Мы здесь можем сравнивать разные студенческие группы, но вот осадок, который остался у меня от общения примерно с 20-ю людьми по три-четыре часа, был достаточно обескураживающий. И я для себя сформулировала вот что: когда мы, начитавшись критической литературы (феминистской, либеральной, левацкой), приходим в студенческую аудиторию и транслируем те идеи, которые дороги для нас, мы, возможно, не всегда делаем поправку на то, что при всей нашей «левацкости», мы все-таки говорим с ними как люди, обладающие достаточно надежным социальным статусом, и как люди, обладающие достаточно стабильным доходом, в отличие от них, которым все это, включая и квартиры, только предстоит обрести. И поэтому вот эта жажда социального реванша, эта жажда пробиться, упрочиться, зацепиться, она, мне кажется, подчиняет другие стороны их субъективности, которые для нас куда более дороги. В этом — моя преподавательская дилемма: я уважаю их проблемы, но не всегда готова смириться с тем, до какой степени у студентов преобладают (повторю, вполне объяснимые) прагматические интересы.

Ольга Шпарага: На ваш взгляд, верно ли строгое деление на социальное и политическое, какое осуществляет Арендт? Или все-таки можно и нужно в социальном тоже находить возможности для пробуждения публичности?

Елена Трубина: Конечно, нужно, и Арендт сама, мне кажется, дает нам несколько возможностей для этого. Например, когда она пишет, что одна из возможностей, которую открывает перед современным индивидом жизнь, заключается в том, что он сознательно принимает решение не участвовать в политической жизни. Современная жизнь устроена таким образом, что миллионы существуют, не включаясь в политическую жизнь или включаясь в нее эпизодически, когда доходит дело до голосования. Арендт принимает как должное возможность жить, полностью устранившись от политической жизни, она просто видит, до какой степени это распространено. Но, с другой стороны, у нее есть очень интересные рассуждения о том, что, если человек включен в политику, то он всегда пристрастен, и, следовательно, всегда односторонен, тогда как человек, который стоит вне политики и наблюдает за тем, что происходит, вот этому человеку дано постичь смысл целого. И у нее есть очень меня интригующее понятие «мыслящие наблюдатели». Она понимала, что все равно не все включатся в политику, все равно будут большие группы людей, которых вполне устраивает их статус «мыслящих наблюдателей». И заметьте, что те, кто участвует в волнениях, те, кто участвует в протестах, те, кто так или иначе включается в политическую жизнь, как это понимает Арендт, они были бы никем без большого числа «мыслящих наблюдателей». Повторю: нужно, чтобы тебя видели, нужно, чтобы тебя слушали, нужно, чтобы для кого-то это все делалось.

Арендт рисует достаточно сложную картину происходящих в обществе процессов, не бросая камень в тех, кто в политике не видит для себя ровно никакого смысла. Но с другой стороны, я вот хочу обратить ваше внимание на очень интересное интервью, которое дала Джудит Батлер Вики Белл [5], это рефлексия Батлер ее работы с идеями Арендт. Там есть очень интересный ход. Батлер говорит примерно следующее: «Представим ситуацию почти каждого из нас, заключающуюся в том, что периодически мы сталкиваемся с очень серьезными политическими вызовами и тогда нам надо совершить выбор между тем, чтобы просто жить, выживать, идя, соответственно, на компромиссы, или сотрудничать с режимом». Это дилемма, которая становится все более актуальной. И сотрудничество имеется в виду в самых разных формах. И она говорит, что уже когда ты совершаешь выбор просто в пользу того, что тебе нужно жить, выживать, решать прагматические проблемы, думать о близких, ты оказываешься вот в этой «серой зоне», про которую Примо Леви писал, ты оказываешься в ситуации, которая может быть прочитана другими людьми так, что ты предпочла выживать, ты предпочла жить, ты предпочла свои прагматические интересы, хотя могла бы совершить более радикальный политический выбор. Батлер говорит, что Арендт имела бы с этим очень большие проблемы, она бы тебя не простила, потому что та высота нравственного выбора, которую она задает, предполагает последовательность, способность не мельтешить, не заморачиваться размышлениями о том, что жить тебе тоже надо, да, соблазн совершить политический выбор очень велик, но жить-то тоже надо. И мне это показалось интересным, что Батлер говорит, что Арендт все-таки такую нравственную планку задает в своих текстах, что эти наши нравственные антиномии в «серой зоне» могли бы ее насторожить и отвратить от нашей неготовности быть принципиальными.

Ирина Соломатина: Я не знаю, знакомы ли вы с тем, что Шанталь Муфф тоже критиковала Арендт как раз таки в связи с тем, что Арендт считала, что когда мы в вступаем в коммуникацию в сфере публичного мы можем аргументировано убедить того, с кем мы общаемся, и она верила в силу аргументации, и эта аргументация позволяет выстроить сообщество тех, кто разделяет эти некие высокие принципы. А Шанталь Муфф говорит о том, что всегда найдется в сообществе кто-то, кто будет с тобой категорически не согласен, то есть невозможно действовать только с опорой на убеждения, нужно еще понимать, что напротив тебя соперник, с которым ты все время полемизируешь, он тоже тебе равный, и главное консолидироваться вот этими группами соперников, чтобы это пространство «серой зоны» не распространялось на публичность. Мне кажется, это тоже такое приземление высокого концепта Арендт.

Елена Трубина: У каждого толкователя, у каждого интерпретатора, понятно, есть свои приоритеты. Пока Вы говорили, я вспомнила, что есть же ряд комментаторов, которые пытаются, так сказать, Арендт «охабермасить», и то, как Вы передали интерпретацию Муфф, — это тоже такое «охабермасевание» Арендт. На самом деле (и тут уже я включаюсь, со своими приоритетами), Арендт — совсем не Хабермас, то есть она не настаивает на коммуникации, целью которой было бы обретение консенсуса посредством рационального убеждения тех или иных, кто обладает другими взглядами, в собственной правоте. Вместо рациональной коммуникации Арендт работает с другим понятием, с понятием суждения, она посвящает ему довольно много текстов, но мне кажется интересным в ее выкладках то, что она продуктивно работает с кантовским понятием рефлексивного суждения. Ты формулируешь рефлексивное суждение не тогда, когда ты общее правило налагаешь на случай, с которым ты столкнулась, а когда ты из самого случая пытаешься извлечь и сформулировать закон или толкование или интерпретацию, которая позволит тебе его понять. И она вообще настаивает на том, что через случай, через кейсы надо добиваться понимания. Вся эта сложная механика рационального подбирания к тому или иному феномену, которую выстраивает Хабермас, этого всего у Арендт нет. Она верит в то (или убеждена в том), что понимания того или иного исторического или человеческого феномена мы добиваемся другим образом, нежели манипулируя абстрактными сущностями, у нее были очень большие проблемы с абстракциями.

Ирина Соломатина: Но вопрос в том, что у разных групп, если мы говорим про кейсы, могут быть разные опыты. Мы можем слушать нарратив, и он будет настолько для нас далек. Мой вопрос, в каком месте мы можем этот опыт или нарратив разделить, потому что мы можем находиться настолько далеко от этого нарратива, что мы можем пройти мимо и с ним никак не отождествиться. Нужна еще точка стяжки, когда мы способны разделить этот опыт, и понять, что да, вот нам важно к нему присоединиться. На чем, собственно говоря, революции и делаются: ты распознаешь, что ты не можешь туда не пойти, потому что ты часть того, против чего протестуют вот конкретно здесь и сейчас.

Вопрос из зала: Не могли бы вы сказать, в чем заключаются аргументы тех исследователей, которые применяют философию Арендт к анализу вот этого глобального всплеска протестов, которые произошли за последние годы?

Елена Трубина: Арендт противопоставляла Французскую революцию, как неудачную, и Американскую революцию, как удачную. Объясняя удачу Американской революции, она говорила о том, что обсуждения основ нового строя, обсуждения основ нового общества, совершалось равными людьми, они сообща обсуждали и делали революцию. Понятно, что это очень абстрактная характеристика опыта Американской революции. Но она важна, потому что, с ее точки зрения, французы (и европейцы в целом) были неправы в том, что, как она пишет, они были уверены, что абсолюты у них в руках, они были уверены в том, что одна часть французского общества представляет абсолютное добро, а вторая абсолютное зло. Она пишет, что всякий раз, когда такие масштабные, фундаментальные нравственные категории включаются в политическую жизнь, ничем хорошим это не заканчивается ни для абстрактных категорий, ни для политической жизни. И вот те, кто пытаются с материалом протестов работать, разбирают с помощью терминологии Арендт состоявшиеся политические протесты и говорят о том, что политические протесты потому останутся в благодарной истории человечества, что были вдохновлены конкретными лозунгами. То есть в случае американского движения Occupy Wall-street — это был «Один против 99». В случае Тахрира — это было недовольство крайностями быстро неолиберализирующейся политикой египетского правительства. Людям нравится (и они считают, что Арендт бы это одобрила), что протестанты были вдохновлены конкретными проблемами, и что люди их вместе обсуждали в Твиттере, в Фейсбуке. Получается, Фейсбук и Твиттер выступают в представлении этих аналитиков как эквиваленты вот той публичной сферы, публичного пространства, где равные обсуждают волнующие их дела. И можно спорить, до какой степени они здесь правы, а до какой — заблуждаются.

Вопрос из зала: Ну вот герои ли Толоконникова, Алехина и Илья Фарбер, а также официальных правозащитников, связанных с историей последнего? В каких пространствах они вообще находятся?

Елена Трубина: Конечно, Алехина, Толоконникова и Фарбер — герои вот в этом специфическом смысле, который Арендт выделяет. И они стали героями многочисленных историй, которые о них рассказываются, и история России начала XXI века никогда не будет прежней после «Пусси Райот» и их двухлетнего заключения. А что касается всей этой истории с тем, кого считать правозащитником, то тут я отказываюсь комментировать, потому что я совершенно не знакома с ней. Этот эпизод, что вы привели, является следствием большой компании по запретительской деятельности, по регулированию каждого чиха.

Вопрос из зала: Вы в своей лекции представили классификацию пространств, а я бы хотел вас попросить прокомментировать антропологическую типологию, которую она также задает в своих текстах. В частности, у нее там есть разбивка на труд, изготовление и действие. Есть еще герой, деятель и т.п. Как это соотноситься с классификацией пространства и вообще как соотносятся эти две квалификационные схемы?

Елена Трубина: В Vita Activa Арендт предлагает очень интересную типологию видов человеческой деятельности. Если их перечислить снизу вверх — это труд — работа (созидание, как переводит Бибихин) — действие. Рисуя эту типологию, Арендт пытается показать многообразие способов, какими люди живут. Когда она говорит о труде, она прибегает и к образности Маркса, и к образности тех авторов, которые описывали, каким образом человек вступает в обмен веществ между собой и природой, каким образом он вынужден продавать свою энергию умственную, мыслительную для того, чтобы выжить. Здесь царит необходимость, жесткая логика физических нужд, физических потребностей. Здесь царит логика экономической полезности, утилитарности. И она использует этот образ «трудящихся животных» для того, чтобы подчеркнуть сходство между любым из нас в качестве зарабатывающего, в качестве трудящегося, между любым из нас, который достаточно большую долю своей жизни проводит, более или менее успешно продавая то, что умеет, знает, понимает, на рынке труда, — и между животным. Работник действует из необходимости. Работа (или созидание, по Бибихину), — это производство каких-то осязаемых результатов. Работой, по Арендт, занимается и писатель, создающий роман, и скульптор, ваяющий скульптуру, и художник, и работник, которому удается создать какой-то осязаемый результат, результат, которому суждено остаться в истории, результат, которым будут восхищаться, результат, который так или иначе запечатлен, чтобы это могли оценить другие: твои таланты, твои возможности. И наконец, на вершине этой типологии Арендт располагает действие, о котором у нас уже состоялся подробный разговор. Ты повествуя о себе, действуешь. Ты произнося страстную речь — действуешь. Ты действуешь, когда ты раскрываешься на публике. И если это связывать с той типологией пространств, которую я предложила, в качестве своей интерпретации того, что я в Арендт понимаю, то понятно, что труд — это пространство «так себе», как я его называю метафорически, это пространство современной повседневной жизни. В нем еще возможна работа (созидание). И труд — это пустое пространство, это темное пространство, это черная дыра тоталитаризма, где заменимые индивиды, забыв уже про себя, утратив уже свои личности, заступали на рабочие места, потому что другого выбора у них не было. Например, труд в концентрационных лагерях, трудовых лагерях совершался уже и не людьми, а этими самыми «мусульманами», лишенными достоинства, каждая минута существования которых была призвана продемонстрировать им то, что они лишние, ненужные. О ненужности людей, об их ненужности в качестве людей, Арендт твердит на многих страницах своих работ. Действие — это единственна активность, которой занимаются люди в промежуточном пространстве, в мире, где ты интересен другим, признан другими и ты признан в качестве совместно действующего и говорящего на публике человека.

Вопрос из зала: Как вы относитесь к мнению Бибихина, что эта типология труд-работа-действие неудачная?

Вопрос из зала: Я думала об этой классификации: например, профессия бухгалтера, — казалось бы, непрестижная профессия с точки зрения публичного пространства. Но ведь внутри этой профессии возможно сопротивление (к примеру, война с чиновниками). Сам факт сопротивления в этом повседневном действии, в рутине этой, вот пойти по пути, как предлагают, или сопротивляться той логике, которая навязывается, пойти в суд, например…

Елена Трубина: Мне кажется, что мы тогда более снисходительно отнесемся к типологии Арендт, мне кажется, она тогда будет нам весьма интересна и продуктивна, тогда она многое поможет понять в современной жизни (что в ней подлинного, и чего — неподлинного), когда не будем гипостазировать то, что она пишет, не будем искать какие-то чистые выражения того и другого и третьего — труда, работы и действия. Если мы будем допускать, что в тех или иных ситуациях конкретного человеческого общения как бы «промелькивает» то, чем она особенно дорожит, промелькивает действие, деяние. И, кстати, она сама дает для этого ключ. Она очень интересно описывает рабочие восстания. Она пишет, что скоро они кончатся, потому что жизнь рабочих становится все более благополучной. Но у нее там есть совершенно замечательный ход. Она спрашивает: почему нам так ценны эти рабочие восстания, почему они являются примером действия? Ответ: потому что рабочие выступали не за то, чтобы им подняли зарплату, они выступали не с точки зрения экономической логики, они не предъявляли экономические требования, они предъявляли политические требования. То есть там, где ты оказываешься способен на некоторое время оставить в стороне то, что у тебя есть нужды, что ты являешься рабом необходимости, там, где ты оказываешься в состоянии подняться над собой, над существом, вынужденным зарабатывать до посинения, там, где ты способен вспомнить, что, как нас учили еще греки, жизнь без заботы о справедливости не будет подлинной жизнью, там, где ты выступаешь в защиту справедливости, даже если ты бухгалтер (это блестящий пример!), даже если ты рабочий, там ты оказываешься способен на действие. Этой возможности она не закрывает. И мне кажется важным осознать, насколько, в действительности, в жизни каждого из нас смешано и то и другое и третье, мне кажется важным это грустное и трезвое признание ею того, до какой степени мы все-таки, увы, трудящиеся (и она крайне нелицеприятно описывает нашу профессиональную деятельность с ее бесконечным конформизмом, с ее бесконечной готовностью идти на компромисс, с этой удручающей зависимостью от работодателя, от коллег, это все очень узнаваемо, не находите?). Но она все-таки дает шанс любому человеку, даже подневольному, если его личность еще не деформирована, время от времени подниматься и вспоминать, что жизнь, прожитая без заботы о справедливости, все-таки не будет подлинной. То есть она какой-то путь, хотя бы к мигу тебя действующего, все-таки описывает.

Александр Адамянц: По поводу реплики про Бибихина, если Бибихин или любой другой человек берет на себя смелость сказать, что понятия Арендт не совсем верные или каким-то образом критикует, то за этими словами должна стоят большая и достаточно серьезная аргументация. Это я говорю не только о Бибихине, а вообще и о других случаях, и особенно о случаях, которые иногда происходят здесь, в нашем пространстве.

Второе, что я хотел сказать это про соотношение политического и социального, то, что проблематизирует Ханна Арендт. Мы говорили о том, что, с ее точки зрения, политическое действие — то, что является высшим, является осуществлением человека в противоположности полю труда, что не имеет такой ценности. Люди — конформисты, люди не хотят этого подлинного действия, не хотят этой политической жизни. Но мне кажется, что Арендт говорит не столько о тех людях, которые действуют, соглашаются с политическим порядком, который им навязывают, которые некритично, конформистским образом выполняют все эти правила, которые навязывает политическая власть. Дело не в том, что эти люди делают это под давлением необходимости. Понятно, что есть много случаев, когда нужно обеспечивать свое существование. По-моему, она говорит, что это как раз таки можно понять, то есть это психологически понятно, когда человек вынужден, поставлен в такие условия, вот эта замечательная цитата о том, что когда люди кричат «дайте хлеба», они сливаются в единое тело. Французская революция началась с требования хлеба и потерпела поражение. В то время как Американскую революцию возглавляли обеспеченные люди, возглавляли те виргинские плантаторы, которые были богатыми людьми и уже могли думать о чем то более высоком, им помогли как раз французские идеи Просвещения и они смогли воссоздать вот тот политический порядок, который существует в Америке до сих пор. И как мне кажется, та проблема, которую Ханна Арендт диагностирует в новое время, это как раз проблема, которая касается не голодных, а проблема, которая касается обеспеченных людей. Тот моральный коллапс, который, как она пишет, наступил в нацистской Германии, вот это всеобщее принятие и всеобщий конформизм, который демонстрировали разные группы, в том числе и элита. Как раз проблема в том, что они согласились. И вот как раз пример нацистской Германии — это пример того, о чем говорил Ницше, когда все ценности разрушены полностью.

Елена Трубина: На вашу первую реплику я бы таким образом отреагировала. Бибихин — это очень значимая фигура для всех, кто читает по-русски, благодаря этому человеку мы читаем множество замечательных философских текстов. Он сам был очень тонким выдающимся философом. Я просто предлагаю перечитать, что он написал по этому поводу. Но в тоже время, я бы хотела обратить внимание, готовясь к этой лекции и перечитав несколько свежих книг, я обнаружила, что есть некоторый контраст между тем, как зарубежные коллеги читают и интерпретируют Арендт, и тем, как делают это некоторые из наших авторов. Я бы сказала, и те, и другие не чураются критики Арендт, но меня очень трогает и восхищает, что вот любимые мои американские авторы не только критикуют, но и предлагают. Я бы хотела очень кратко привести пример Бенхабиб как имя, которое уже у нас звучало. Она написала несколько эссе, посвященных самому противоречивому труду Арендт «Эйхман в Иерусалиме». Она говорит о том, что Арендт совершила ошибку, употребив применительно к случаю Эйхмана вот эту, уже, наверное, ставшую самой знаменитой философской фразой XX века, фразу «банальность зла». Бенхабиб пишет, что нужно было использовать другую фразу, которая бы не восстановила против Арендт половину нью-йоркских и американских интеллектуалов, — «рутинизация зла». Я имею в виду, что это не только критика, но это как бы мышление на полях тех идей, которые предлагает мыслитель. Всякий человек, кто писал тексты, знает, как сложно породить понятие. Кстати, сама Арендт очень радовалась, что она такую фразу «выковала». Посмотрите, сколько людей так или иначе по этому поводу мыслят и думают. Так вот эта способность предложить какой-то эквивалент, какую-то замену, предложить какую-то альтернативу, другой вариант, как компонент своей критики, мне кажется, это то, о чем мы все должны думать.

И что касается второго вашего хода. Все-таки я бы хотела подчеркнуть, что начиная с очень нелицеприятных описаний ойкоса в древнегреческом полисе и кончая удручающими в своей точности характеристиками подсевших на потребительские радости американцев и европейцев, Арендт крайне негативно относилась ко всем тем эпизодам, когда экономическое, логика, интересы, нужда, голод проникают в публичное пространство. С ее точки зрения, ничего хорошего для публичного пространства это не сулит. Это, кстати, давало возможность некоторым ее толкователям обвинять ее в элитизме, что она слишком пренебрегала вот теми голодными массами, которые время от времени собираются, чтобы крикнуть «дай нам хлеба». С ее точки зрения, сострадание к ним, сочувствие к ним были непродуктивными эмоциями. Еще раз повторю: в частности, в этом она видела причину краха Французской революции. Экономическое для нее — это препятствие политике.

Ольга Шпарага: Это такой сложный вопрос на счет отношений политического и экономического. Должны ли мы полностью с Арендт соглашаться, потому что, думая о сегодняшних дискуссиях о правах человека, сегодня уже большинство мыслителей, к примеру, Хабермас, в самом последнем тексте на эту тему говорит о том, что мы не можем все-таки говорить, что политические и гражданские права обладают приоритетом перед социальными. Меня, конечно, этот вопрос больше волнует применительно к нашему пространству. В каких условиях работают люди, прежде всего, в бюджетной сфере! В каких условиях вообще находится эта бюджетная сфера, наши больницы государственные, например. То есть бороться за эти социальные права нам совершенно необходимо. Значит ли это, в логике Арендт, что просто рамкой этой борьбы за социальные права все равно должна оставаться рамка свободы и справедливости или самой публичной сферы? То есть мы, борясь за повышение зарплат, за изменение социальных условий, должны думать, что мы всегда сможем это обсуждать совместно и на равных, что ситуация в этой сфере такова, потому что в ней нет публичности. Согласно Арендт, как вам кажется, социальные права — она от них отказывается или нет? И если отказывается, то можем ли мы переинтерпретировать их значимость и привнести в них горизонт ее идеи о публичном пространстве?

Елена Трубина: Я сразу хочу оговориться, что это вы, Оля, всю проблематику прав человека из Арендт вычленили. Я, как вы поняли из лекции, другие стороны ее творчества разбирала. Все-таки мы тогда точнее поймем, что она писала, когда оценим весь драматизм дистанции, который пролегает между той социальной действительностью и социальностью, которую она описывала в 1950–60-е годы, и нашей. Вот, действительно, некоторые ее характеристики европейского и американского благополучия просто смешно читать сегодня. Дескать, в то время рабочие получали по часам, были обречены на поденку, бедные, продавали черт те как свой труд, но это все быстро меняется, пишет она. То есть она послевоенную экономику Штатов описывает несколько поверхностно и чересчур позитивно, уверенная в том, что вот та энергия экономическая, которую общество набрало, она будет набираться и набираться. Вот посмотрите все на себя, вы предаетесь потребительским радостям, листаете гламурные журналы, смотрите телевизор и совсем не думаете о справедливости. Это конечно ерническая интерпретация, но кое-какие строки Арендт можно так истолковать.

С тех пор, конечно, очень сильно многое поменялось. Она не предполагала, до какой степени тотальностью нашей сегодняшней жизни станет неолиберальный капитализм, который совершенно другое различение между людьми ввел: между теми, кто является счастливым обладателем работы, и теми многочисленными, у которых такой надежной работы, надежной занятости нет. Соответственно, повторюсь, что мы тогда ее точнее поймем, когда оценим временную дистанцию, когда оценим эту социальную дистанцию, когда продумаем, до какой степени поменялся капитализм. И будучи уже знакомыми с теми попытками описать неолиберальный капитализм, которые сегодня делают философы, социологи и т.д., мы должны понимать, что атомизация нарастает. И что если ты готов покинуть свой трудовой коллектив ради того, что в другом трудовом коллективе тебе заплатят на 5 тысяч больше и он будет на 20 минут ближе к дому, ты это обязательно сделаешь. Соответственно, о какой солидарности может идти речь? Это вот, действительно, индивидуализованное общество, которое описывает Зигмунт Бауман и много других людей, где нет естественно рождающихся оснований солидарности между трудящимися людьми в условиях потерпевших крах профсоюзов, тоже в результате неолиберальной экономической политики. И эти темные времена — еще, может быть, темнее, чем те, которые описывал мыслитель. Вот потому я говорю, что те тягостные следствия для людей гуманитарных профессий, для людей занимающихся научным академическим трудом, они у многих из нас рождают сомнения в том, останется ли вообще цивилизация в том виде, в каком мы к ней привыкли. Будет ли кому адресовать тексты, будет ли кому организовывать дискуссии? У вас вот, похоже, в Минске — полоса очень сильного интеллектуального подъема, создаваемая усилиями в том числе и некоторых из присутствующих, а мы переживаем что-то противоположное. И я знаю многих коллег, которые были активными организаторами интеллектуальной жизни, интеллектуальных искусств, что у них просто опустились руки, и они больше не видят в этом смысла в том контексте, который сейчас воцарился в России. И вот это вот ощущение хрупкости мира, почему мне и нравятся эти рассуждения Арендт, оно стало просто повседневным, ощущение неуверенности в том, удастся ли общими усилиями его сохранить. Если мир понимать как цивилизацию, наполненную книгами, трудами, музыкой тех, кем ты восхищаешься, и ты бы хотел что-то к этому добавить.

Комментарий из зала: Мне кажется, действительно продуктивно рассматривать проблематику экономического и публичного по отношению к тем, кто получает «золотые парашюты». Эти люди катастрофически избегают публичности, того, чтобы хоть как-то артикулировать хоть какие-то взгляды. Видимыми как раз оказываются люди, которые вовлечены в социальное, получают зарплату за то, что преподают курсы и пишут статьи. На самом деле, люди, свободные от экономического и социального, — они не стремятся в публичность. И вот мне кажется, продуктивно призывать к публичности вот те классы.

Комментарий из зала: Интересно, что публичное пространство, то, что Арендт пишет, публичное по-настоящему, — это пространство, в котором люди дистанцированы от своих экономических интересов. Но фокус либерализма в том, что сейчас публичное пространство там, где люди зарабатывают деньги, место экономических интересов.

Елена Трубина: Наступили темные времена, и в темноте они все и реализуют свои экономические интересы. Арендт это все понимала, у нее и про манипуляцию мнениями и продажных политиков достаточно много. Эти стороны нашей жизни она не то что предвидела, она их описала.

Ирина Соломатина: Мне кажется, очень продуктивно с этими понятиями работает тот же Аронсон, который выпустил последнюю книжку по современному искусству. Мне очень понравился его ход мыслей, когда он связывает высокую свободу из Vita Activa, приземляя ее и сравнивая с понятием «повтор», который кажется совершенно бессмысленным в публичном пространстве, но на самом деле вот этот повтор он кардинально меняет это устройство рационального пространства, он вносит какое-то беспокойство. И вот это мне кажется продуктивным. Например, вот эта вот перформативность, когда артист выходит и понимает, что вот сейчас, вот здесь, в этом пространстве будет больше скопление прохожих, он делает какое-то перформативное высказывание и вступает в интерактивную какую-то коммуникацию с людьми, не зная, как эти люди будут реагировать.