Жирар — теоретик судьбы

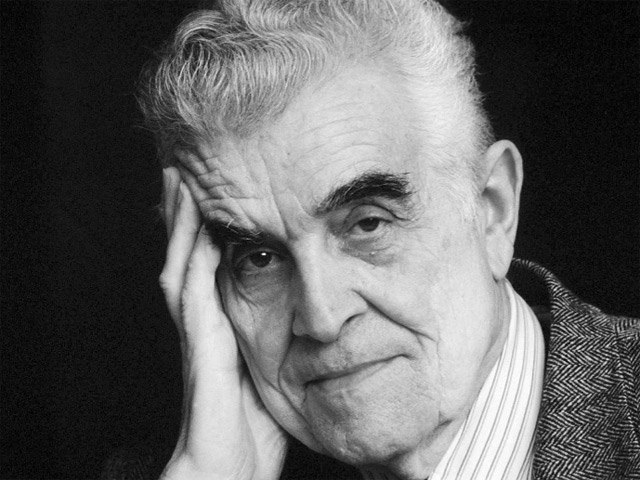

Памяти Рене Жирара, мыслителя века, «озабоченного жертвами»

6 564

6 564

© dpa

Сергей Зенкин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ

Разгадчик судеб

Жизнь Рене Жирара способна вызвать зависть: это воплотившийся идеал амбициозного филолога, мечтающего из дешифровки текстов вывести общую теорию человеческой судьбы. Жирару такое, в общем, удалось; правда, для этого понадобилось прожить почти девяносто два года (1923–2015), пережить несколько научных эпох и множество научных мод; наконец, самому сменить несколько дискурсов — научных и нет.

Его первая, до сих не переведенная на русский язык книга «Романтическая ложь и правда романа» вышла в 1961 году, в пору подъема структурализма, и принадлежала если не к структурализму как таковому, то к непосредственно предшествовавшей ему во Франции «новой критике», искавшей в произведениях литературы проявление универсальных структур экзистенциального опыта. Жирар предложил в качестве такой универсальной структуры миметическое желание — желание социально обусловленное, наведенное чужим примером и вовлекающее субъекта в конфликтные отношения с тем, кто ему этот пример подал: подобно фрейдовскому Отцу, это для него одновременно и авторитет, и соперник. Такой миметический треугольник (субъект — объект — «медиатор») Жирар с впечатляющей проницательностью выслеживал в классических европейских романах — у Сервантеса, Стендаля, Достоевского, Пруста, — одновременно показывая, как эти писатели стараются демистифицировать миметическое желание, вывести на свет его механизм, научить людей распознавать мотивы собственных влечений.

Испытанная на художественной литературе схема была затем перенесена на социальную и религиозную жизнь, и литературовед Жирар сделался антропологом и социологом. В самой знаменитой своей книге «Насилие и священное» (1972) он на основе миметического желания построил новую грандиозную концепцию, которая не является структуралистской, потому что описывает не статичное функционирование системы (как, например, социальные структуры у Леви-Стросса), а раз за разом повторяющееся в истории развитие, которое невозможно обозреть взглядом, ибо такая система работает лишь постольку, поскольку новые поколения не помнят и не понимают, не узнают совершенного их предками (как опять-таки у Фрейда в «Тотеме и табу»). Предки некогда, боясь катастрофического умножения конфликтов, вызываемых миметическим соперничеством и превращающихся в бесконечную вендетту, попытались прервать цепочку мести коллективно-соборным убийством «козла отпущения» — человека, за которого никто уже не будет мстить и которого потомки затем окончательно выведут за рамки социальных обменов, превратив из воображаемого воплощения зла в высшее священное существо. Так возникают мифы и культы, и изощренный текстуальный анализ позволяет обнаружить их незапамятные истоки уже не только в художественных, но также в исторических и сакральных текстах. Более того, он дает разгадку таким реальным и кажущимся фатальными историческим событиям, как войны, массовые преследования (включая геноциды) и т.д. Жираровская антропология обрела глубину и настоящий, нелитературный трагизм, но вместе с тем и необычный для науки нарративный характер: события в ней объясняются с помощью рассказа, и это даже не документированный исторический нарратив, а реконструируемый аналитиком супермиф, начало которого по определению покрыто мраком и не поддается проверке.

От такого научного мифотворчества оставался один шаг до утверждения вненаучной сотериологической легенды, и с конца 70-х годов Рене Жирар из антрополога превращается в теолога, христианского апологета. Он доказывает, что одно лишь христианство способно — если мы верно поймем его смысл — покончить с дурной бесконечностью жертвоприношений и неузнаваний, избавить нас от нечистой совести, свойственной потомкам безнаказанных убийц. Добровольная смерть Иисуса была отрицанием и отменой религиозных жертвоприношений; она была призвана не ритуально «искупить» былые грехи человечества, а прояснить его сознание, заставить его критически осознать сам жертвенно-миметический механизм как таковой. Своего Христа Жирар фактически сближает не с Аполлоном или Дионисом, а с Сократом (а также с великими романистами Нового времени); в своей теории он пытается примирить старинных врагов — религию и Просвещение, найдя корни последнего в самой религии, правда не в любой, а именно в той, к которой принадлежит он сам.

Его теодицея не могла адекватно высказываться в традиционных научных жанрах, и, начиная с книги «О сокровенном от создания мира» (1978), наряду с текстуальным анализом и квазиисторическим нарративом он все чаще практикует новую форму — катехизис. Целые его книги строятся как беседы мэтра с одним или несколькими почтительными учениками-интервьюерами, которые расспрашивают его, пытаются развивать его ответы на свои вопросы и незаметно заменяют академическую дискуссию другой сценой и другой операцией — передачей авторитетной традиции. К концу жизни Жирара его теория, сулившая ответ на любые вопросы индивидуальной и общественной судьбы, стала отчетливо сближаться с религиозной доктриной: специально посвященный ее разработке международный журнал — он называется Contagion, подразумевая «заразительность» миметических желаний и конфликтов, — издается теологическим факультетом Инсбрукского университета, а конференции его адептов иногда сравнивают с собраниями секты, не допускающей чужих. Впрочем, такой культ вообще нередко окружает крупных ученых и мыслителей, становящихся властителями дум.

Широта и универсальная применимость мысли Жирара плохо укладывались и в дисциплинарные рамки, сохраняющиеся во французской науке, поэтому он смог сделать профессорскую карьеру лишь за океаном, в департаменте сравнительного литературоведения Стэнфордского университета, пользуясь большей гибкостью американской академической системы. На родине официальное признание пришло к нему не столько в научно-университетской среде, сколько со стороны другого института, издавна известного своим консерватизмом: в 2005 году Рене Жирара избрали членом Французской академии.

Филолог, переросший филологию, и ученый, которому стало тесно в науке: этим жестом выхода за пределы, с разными вариациями характерным и для ряда других представителей «французской теории» (Батая, Кайуа, Барта, Бодрийяра…), объясняется проблематичный статус Жирара в культуре и необычность задачи, стоящей перед его интерпретаторами. Этот теоретик неотразимо привлекателен блеском аналитического ума, соблазнителен четкостью и эффективностью своих схем, и вместе с тем они вызывают странное сопротивление именно своей простотой подручных инструментов — в науке чаще ценят, наоборот, сложность и незавершенность. Приходится делать специальные усилия для усложнения этих схем — для их контекстуализации, деконструкции, критического сопоставления с другими концепциям. Рене Жирар предложил эффектную разгадку культуры и общества; чтобы развиваться дальше, наука, по-видимому, должна превратить ее обратно в загадку.

Алексей Зыгмонт, религиовед, аспирант факультета философии НИУ ВШЭ

Распятый против Диониса

Таких авторов, как Жирар, всю свои жизнь на разные лады писавших об одном и том же, обычно сдержанно называют «однодумами» или, менее сдержанно, «одержимыми»; Григорий Дашевский как-то назвал его «мономаньяком». Сам философ сравнивал свои тексты с бесконечной детективной историей, которая разворачивается вокруг одного события и неспешно обрастает все новыми и новыми свидетельствами. Это сравнение тем более точно, что концепт «козла отпущения» — один из центральных в его творчестве, — возникает как разоблачение жестокого убийства в том, что уже давно было признано несчастным случаем. Жирар был как будто обречен видеть то, что сокрыто от остальных завесой мифа, культуры, иллюзии. Его голос — это голос пророка или безумца. Едва ли кто-нибудь принимает его теорию целиком и полностью или хотя бы совершенно всерьез. И несмотря на то что он несравнимо реже писал о современности, чем о древности, он — великий писатель именно нашего века, и, как мне представляется, всего по одной причине: он видел зло там, где другие видели необходимость, и не оправдывал его.

При чтении его книг не покидает ощущение, что в какой-то мере его можно назвать гностиком: Бог в его текстах слишком далек от нас, мы не видим его, не слышим и почти не переживаем, а сатана, воплощенный в насилии и тех чудовищных двойниках, которых рождает миметическое желание, всегда ужасающе близок, всегда дышит в затылок. Однако вот парадокс: при всем при этом в действительности Бог есть, а дьявола нет — им являются сами люди. Дьявол — всего лишь идол, εἴδωλον, мираж, реющий в воздухе там, где толпа фермеров линчует чернокожего, добрые католики сжигают ведьму, параболаны раздирают глиняными черепками тело Гипатии Александрийской. Дьявол — это флаг над обеими сошедшимися в сражении армиями. Он обвинитель и клеветник — тот, кто указывает на кого бы то ни было пальцем и требует убить его ради общего блага. Основополагающий принцип любой риторики насилия — это принцип «меньшего зла»: насилие оправдано только тогда, когда позволяет предотвратить насилие. Именно его разоблачает Жирар, когда пишет о сатане, изгоняющем сатану (ср. Мф 12:26): дьявол, творящий насилие левой рукой, правой предлагает спасение от самого себя — лишь затем, чтобы продолжать существовать; дьявол есть поджигатель, переодетый в пожарного, и отравитель, выдающий себя за врача. Такие «жертвенные контракты» всем нам очень хорошо знакомы: так, водитель маршрутки может потребовать, чтобы вышел один не заплативший за проезд пассажир, а иначе он выгонит вообще всех. «Вообще все» после этого неминуемо набрасываются на несчастного козла отпущения и выкидывают его из транспорта — забывая, что всю эту ситуацию создал не он, а водитель.

Вскрывая лживость этого механизма и говоря о том, что на самом деле нет или не должно быть никакой разницы между насилием жертвенным и нежертвенным, Жирар сам же и создает тот кризис жертвоприношений, который описывает: подобно Гераклиту, он говорит о безумии людей, которые грязью хотят отмыть грязь. Хуже того: после убийства жертвы она обожествляется как то, что позволило обществу изгнать насилие насилием и существовать дальше. Смерть человека вдруг становится для всех нужной, полезной; кровь становится разменной монетой всякого благополучия и благосостояния, и без смерти не выстоит ничего — ни дом, ни крепость, ни собор, ни общество в целом. Из этого изначального убийства и обожествления жертвы и рождается вся культура. Так дьявол превращает человеческое страдание и смерть в некое подобие батареек «Дюрасел» для питания собственного иллюзорного бытия. Из молчания и бессмыслия смерти он выдувает смысл, которым затем наполняет застольные речи, военные песни и государственные гимны.

Жирар говорил о нашем времени, что оно «озабочено жертвами». Сегодня достаточно просто открыть новости, чтобы понять, что новые жертвы — новые убитые боги — рождаются каждый день и что наказание за непочтительное к ним отношение может быть весьма суровым. В более широком смысле жертва — это любая смерть, принесшая плод и изменившая мир. Ацтеки и майя приносили жертвы для того, чтобы назавтра взошло солнце. Мы же объявляем сакральными жертвами погибших во Второй мировой: если бы они не умерли, мы бы не жили. Мало кто отваживается сказать, что война — это бессмысленное зло и что все погибшие на ней погибли напрасно и сейчас еще могли бы жить и воспитывать своих детей. Утонувший сирийский мальчик моментально объявляется «изменившим Европу»: якобы многие европейские политики, увидев фотографии его мертвого тела, пересмотрели свое отношение к проблеме беженцев. Трагическая смерть несчастного ребенка меняет мир в лучшую сторону и обретает глубокий смысл. Кто знает — быть может, так даже было нужно? Само слово «жертва» чем дальше, тем больше обманывает нас своей двусмысленностью, так что практически любая случайная или странная смерть мгновенно обретает возможность стать чем-то большим.

Когда стало известно о кончине Жирара, люди со всего света писали в социальных сетях о своем горе — и еще о том, что он привел их ко Христу. Эта очень точная, вне- или надконфессиональная формулировка может много сказать и о характере христианства самого философа. Более чем вероятно, что он был верным сыном Римско-католической церкви, однако его богословие едва ли можно счесть церковным и ортодоксальным. В нем есть немало от вызова и даже дерзости, ведь он считал Иисуса Христа первооткрывателем миметической — своей собственной — теории. Как и многие другие великие богословы ушедшего века (Пауль Тиллих, Симона Вейль, Ганс Кюнг), он размышляет о христианстве исходя только из Евангелий, так, как если бы после них не было многовековой традиции. Для традиции Христос, вне всяких сомнений, — жертва, для Жирара — нет: он вспоминает слова Иисуса, в которых тот говорит, что его возненавидели напрасно (Ин 15:22). Смерть Христа — величайшая жертвенная неудача всех времен: убийство козла отпущения, которое должно было изгнать насилие и консолидировать общество, оказывается бессмысленным преступлением и ничем больше. Если бы Жирар хотел пойти до конца, он мог бы сказать, что бог Ансельма Кентерберийского, чья жестокая справедливость требует кровавой сатисфакции, — тот самый сатана, разделившийся в себе самом. Христос оказывается прославлен как Сын Божий (характерно протестантская фразеология) как раз потому, что в нем являет себя Бог невидимый, не требующий жертв и становящийся на сторону жертвы. Жирар писал, что в христианстве исчезает само сакральное как принцип отчуждения, трансцендирования насилия, поскольку оно разоблачается как творение рук человеческих. Разумеется, это чисто нормативное богословское утверждение — на протяжении всей истории христианства его последователи возлагали ответственность за творимое ими насилие на Бога, вели войны и делали из смертей жертвы, — однако хорошо бы ему быть сегодня услышанным.

Всю суть переполненного насилием XX века гениально предвосхитил Ницше в формуле: «Дионис против Распятого». Пьянящая стихия божественного насилия против согласия принять напрасную смерть. После этого остается лишь один вопрос — кто на чьей стороне. Сам Ницше выбрать не смог и в итоге счел себя и тем и другим. Жорж Батай, любивший его вплоть до самоотождествления с ним, выбрал Диониса в образе Ацефала — мертвого безголового богочеловека, в жертвенном акте страстно выплеснувшегося из самого себя и ставшего целым миром. Жирар выбирает Распятого и всех тех, кто был подобен ему. В его поздних текстах присутствуют также сильные эсхатологические мотивы: человеческое насилие, оставленное на земле умножаться и переваривать самое себя, уже очень скоро перельется через край и обратится против себя, как кошмарная машина Закона в рассказе Кафки «В исправительной колонии». Тогда и сбудется то, о чем говорил Иисус: «И если сатана сатану изгоняет, то он в самом себе разделился: как же устоит царство его?»

Комментарии