Роберт Чандлер: «Рассказы Шаламова — кажущаяся документальная простота Хемингуэя и почти математический формализм Борхеса»

День интервью на «Гефтере»: «неудобный» Шаламов

6 053

6 053

© Study Center Vasily Grossman

Английский поэт и переводчик о Шаламове, Платонове, Гроссмане

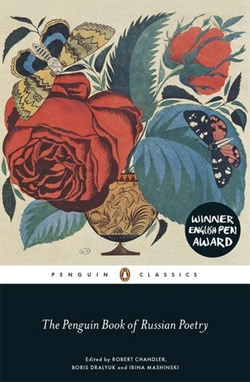

От интервьюера: Роберт Чандлер был первым, кто перевел на английский язык тексты Варлама Шаламова. Это случилось еще в конце 1970-х годов. Затем он переводил многих других русских писателей и поэтов, но Шаламов для Чандлера остается одним из важнейших авторов. Поэтому неудивительно, что, когда в начале 2015 года в издательстве Penguin Books вышла составленная Робертом Чандлером «Антология русской поэзии», представляющая стихи русскоязычных авторов за последние 200 лет, свое место в ней занял и Варлам Шаламов.

Для наших сограждан Шаламов — в первую очередь автор «Колымских рассказов». В стране, пережившей репрессии, до сих пор не только «нет согласия» относительно оценки того периода — о нем просто удручающе мало знают. Семейная история с этой темой связана далеко не у всех, а по-настоящему интересных и доступных массовому читателю научно-популярных книг или фильмов крайне мало. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, хотя и уступают пока в известности текстам Солженицына, — одно из главных литературных свидетельств о сталинизме и сталинских лагерях. Однако до сих пор в России «Колымские рассказы» (не говоря о всем остальном обширном наследии писателя) в полной мере не входят в вузовские курсы, а первая серьезная выставка, посвященная Шаламову, открылась в 2013 году не в Москве, где он жил и работал, не в Вологде, где родился, и не в Магадане, с которым связан трагический период его жизни, — а в Берлине. Но можно, тем не менее, говорить о том, что читателей Шаламова в России становится больше, издаются все новые книги.

В год, официально объявленный «годом литературы», состоялось несколько событий, связанных с именем Варлама Шаламова. В июне в Вологде прошел фестиваль «Четвертая Вологда», в мае начались пешеходные экскурсии по шаламовской Москве, организованные «Мемориалом» и редакцией сайта Shalamov.ru, а в сентябре состоялся круглый стол и лекторий. Очень показательно и уже привычно для организаторов, что большинство исследователей творчества Шаламова оказались профессорами зарубежных университетов. За пределами России проза Шаламова все чаще оказывается в центре внимания филологов, историков и философов, выходят книги и идут научные семинары и конференции…

О восприятии на Западе прозы и поэзии Шаламова, а также «лагерной темы» в целом, с поэтом и первым переводчиком Шаламова на английский язык Робертом Чандлером беседует главный редактор сайта Shalamov.ru, доцент МГППУ Сергей Соловьев.

— Откуда вы узнали о Шаламове и как вы начали его переводить?

— Я учился в аспирантуре в Оксфорде, занимался Платоновым. В Оксфорде мы познакомились с искусствоведом-эмигрантом Игорем Голомштоком, и он впервые дал мне прочитать ксерокопии некоторых рассказов Шаламова. Среди них, я помню, были «Утка» и «Шерри-бренди». Я сразу очень увлекся им. Я даже хотел писать работу в Оксфорде о Шаламове, но мне отказали по той причине, что о таком писателе почти ничего не было известно. Игорь меня познакомил с редактором журнала Index on Censorship Майклом Скэммелом, который тоже был славистом. Мы с Майклом планировали издать сборник произведений Шаламова, но это у нас не получилось. Я предлагал сборник некоторым издательствам — они не заинтересовались. Потом я узнал, что уже издаются переводы Джона Глэда, а в то время не было места для двух сборников Шаламова.

— Почему вы решили переводить Шаламова? Что именно обратило ваше внимание на его рассказы?

— Я понял, что это не только очень важный исторический документ — что это и искусство. Помню, когда я в первый раз писал Майклу Скэммелу, я написал о рассказе «Утка», что в нем есть видимая, кажущаяся документальной простота, как у Хемингуэя, но в то же время присутствует почти математический формализм Борхеса. Это меня впечатлило, и я думаю, что это же впечатлило и Майкла Скэммела. Он потом сказал, что стал серьезно ко мне относиться после этого письма, потому что в то время большинство людей, читавших Шаламова, смотрели на эти рассказы просто как на исторический документ. Я тогда больше увлекался поэзией и интересовался только такой прозой, где слово было бы важно само по себе. Прозой, которая близка к поэзии.

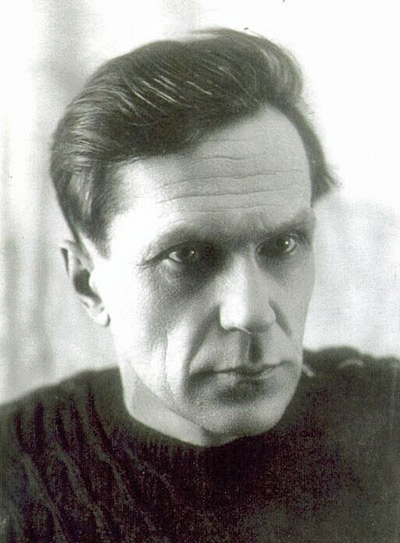

Варлам Шаламов, 1956 год (Фото: РГАЛИ, фонд 2596)

— С вашей точки зрения, с какими специфическими проблемами сталкивается переводчик, когда он работает с прозой и поэзией Шаламова?

— Эти проблемы, наверное, бывают очень разные в разных языках, и трудно предвидеть, что именно станет проблемой. Например, каталонский переводчик рассказывал забавную вещь: оказалось, что при переводе на каталонский возникли проблемы со словом «суслик», которого просто нет в этом языке. Никто бы такого не предвидел. Возникавшие у меня проблемы при переводе прозы я помню неясно, потому что уже несколько лет этим не занимался. А с поэзией Шаламова возникают те же проблемы, что и с любой другой поэзией. Нужно как-то воспроизвести музыку на другом языке, и это всегда трудно. Если это получается, то почти всегда после бесконечной работы, бесконечного повтора одних и тех же строк в разных вариантах. Иногда в конце концов что-то выходит, иногда просто приходится выбрасывать все результаты своего труда. Я никогда не знаю заранее, получится ли у меня перевод какого-нибудь стихотворения или нет.

— Шаламов уже достаточно широко известен как автор «Колымских рассказов», но как поэт он известен мало, его продолжают не замечать как поэта даже на родине. С вашей точки зрения, с чем это связано и почему для вас Шаламов — это серьезный поэт?

— Я думал об этом. Наверное, существуют некоторые причины. То, что его стихи издавались в Советском Союзе, — наверное, не помогло, потому что из-за этого стало возможным считать, что это просто «снег да елочки», просто симпатичные стихи про северную природу. Это, конечно, не так, но некоторые люди старшего поколения, наверное, читали искаженные тексты стихов и решили, что больше их читать не стоит. Вообще, я все чаще замечаю, что большинство из нас хочет упрощать писателя. Если взять другие примеры: Платонов больше всего известен как автор «Котлована» и «Чевенгура», поэтому многие смотрят на него как на особенно мрачного писателя, считают, что его просто невозможно читать — настолько у него все безвыходно и печально. То, что он в конце 30-х, в 40-е годы писал очень нежные, радостные, мудрые, тонкие вещи, — все забывают об этом. Так что Платонов был и трагичным — и оптимистом, и серьезным — и очень смешным. Но все время обращают внимание только на трагичность и серьезность. С другим писателем — с Надеждой Тэффи — получилось абсолютно наоборот. На мой взгляд, она тоже великий писатель. Но ее все считают легким юмористом, потому что больше всего в России известны ее ранние вещи из «Сатирикона», а то, что она писала к концу жизни, люди читают мало. Ее рассказ «И времени не стало» — мысли умирающей женщины — это очень глубокая трагическая проза. Конечно, этот рассказ остроумный, но он далеко не смешной. Если вернуться к Шаламову, то читателю как-то трудно представить, что автор суровых, трезвых «Колымских рассказов» может в то же время писать и радостные, восторженные стихи. В его стихах очень много радости. Это как-то трудно совместить. Так что нам легче просто думать, что это какой-то «ненастоящий» Шаламов.

— А что касается поэтической формы? Многие же считают, что форма шаламовских стихов очень традиционна, в ней нет ничего оригинального, в рифме нет ничего оригинального и что он — поэт вторичный.

— Если взять прозу, наверное, каждый его рассказ интересен если не формой, то, по крайней мере, исторически. Если же мы говорим о лирических стихах — только самые лучшие стихи будут вызывать интерес, а плохое лирическое стихотворение абсолютно безынтересно. Так что если каждый рассказ Шаламова обязательно интересен: или формой, или содержанием, а чаще всего и тем, и другим, — то далеко не все его стихи интересны. Вероятно, только 10% стихов Шаламова можно считать великой поэзией. Но если человек написал в жизни хотя бы пять великих стихов — этого достаточно, чтобы назвать его великим поэтом. Можно просто прочитать одно его стихотворение. Это стихотворение про память, про возможную нереальность мира. Если бы я составлял антологию ста лучших стихов на русском языке, я бы включил в нее это стихотворение.

Память скрыла столько зла

Без числа и меры.

Всю-то жизнь лгала, лгала.

Нет ей больше веры.

Может, нет ни городов,

Ни садов зеленых,

И жива лишь сила льдов

И морей соленых.

Может, мир — одни снега,

Звездная дорога.

Может, мир — одна тайга

В пониманье Бога.

Memory has veiled

much evil;

her long lies leave nothing

to believe.

There may be no cities

or green gardens;

only fields of ice

and salty oceans.

The world may be pure snow,

a starry road;

just northern forest

in the mind of God.

Это на таком же уровне, как лучшие стихи Анненского или Блока, я считаю.

— Безусловно! Вы переводили Платонова, Гроссмана, Тэффи…

— Тэффи — немного…

— …И Шаламова. Чем объясняется ваш выбор именно этих авторов для вашей работы? Причем, насколько я могу судить, вас прежде всего отмечают как переводчика Гроссмана после издания на английском «Жизни и судьбы»? Чем объясняется выбор именно этих имен? Наверное, есть какая-то причина, почему вы беретесь за произведения именно этих писателей?

— Тот же самый Игорь Голомшток в первый раз мне показал и Гроссмана. Он сунул мне швейцарское издание «Жизни и судьбы» и сказал: «Роберт, вам надо перевести этот роман». Я рассмеялся и сказал: «Я такие длинные романы по-русски даже не читаю, какой уж тут перевод!» Но Игорь — очень настойчивый человек. Он в то время работал на Би-би-си и через месяц послал мне тексты четырех радиопередач, которые он сделал о Гроссмане. Прочитать эти тексты было быстрее, чем целый роман. И хотя в то время я не очень интересовался традиционными реалистическими романами, я понял, что здесь есть какая-то неожиданная жизнь и сила. И я взялся за этот перевод. И я очень рад, что взялся, потому что я до сих пор очень высоко ценю Гроссмана. И Гроссман, в отличие от Платонова и Шаламова, уже стал широко известным на Западе — только за последние 10 лет. И это мне очень помогает, потому что издательства теперь серьезно относятся ко мне и хоть немного меня слушают, когда я советую им издавать других авторов. У меня есть такое правило: каждый раз, когда я публично выступаю или пишу статью о Гроссмане, я почти всегда пишу или говорю хотя бы фразу о Платонове и о Шаламове. У нас на Западе всегда хотят, чтобы был один великий русский писатель. Сначала это был Солженицын, в последнее время это место занимает Гроссман. Я же все время повторяю, что есть и другие великие писатели, в том числе Платонов и Шаламов.

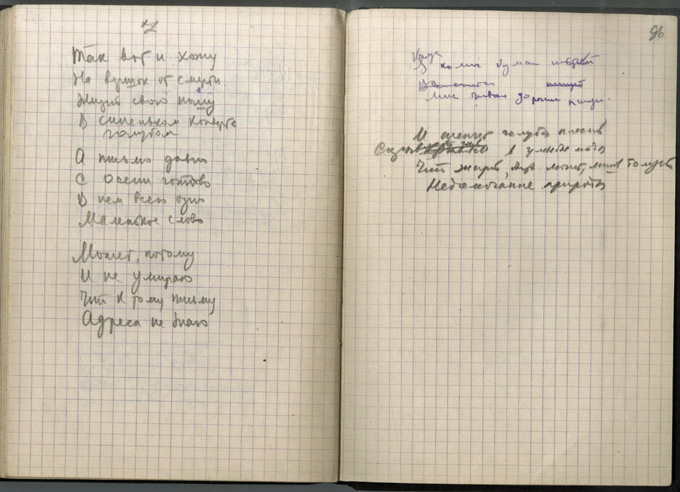

Рукопись одного из стихотворений, переведенных Робертом Чандлером (РГАЛИ, фонд 2596)

— Я немного иначе сформулирую вопрос. Платонов, Шаламов, Гроссман — вас больше всего привлекала в них форма — условно говоря, модернистская (хотя Гроссман в этом ряду, наверное, не совсем уместен) — или содержание, поскольку все трое писали, по-разному конечно, о трагедии человека в ХХ веке?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. По-моему, эти два возможных ответа не исключают друг друга. Может быть, меня привлекло то, что они пишут о трагедии прошлого века, — как и то, что это писатели, которым было очень важно найти нужную форму для этого. Если кажется, что Гроссман плохо укладывается в эту логику, я бы сказал, что Платонов и Шаламов начали свою работу как поэты, а потом стали писать прозу. Гроссман же начал как журналист, но он — это тот редкий случай, когда писатель почти с каждым годом пишет лучше. И больше всего у Гроссмана я ценю его последние вещи, последние рассказы и сравнительно модернистский роман «Все течет…». В его последних рассказах «Мама», «Дорога», «Собака», по-моему, очень много Платонова. Гроссман очень любил Платонова, они были друзьями.

— На меня больше всего повлияли два русских писателя ХХ века, причем как примером своих судеб, так и творчеством. Это Андрей Платонов и Варлам Шаламов. Меня удивляет, почему так мало сравнительных исследований их творчества и почему до сих пор так немного людей понимают их близость. Я знаю, что вы как раз занимались таким сравнением. Что их, по вашему мнению, сближает?

— Это два писателя, которые глубже всего выражают трагедию сталинских времен. И они выражают ее глубже, чем, скажем, Булгаков, потому что Булгаков смотрел на советскую реальность свысока, а Платонов и Шаламов — по крайней мере, в начале своей писательской карьеры, — жили надеждами этой эпохи, они жили внутри этой эпохи. Это первое. Второе: они оба получили религиозное образование, в произведениях каждого из этих писателей много религиозной символики. Хотя я думаю, что мы согласны в том, что оба были атеистами. Они жили внутри советской реальности, оба были глубоко образованные, культурные люди, много читали, в том числе религиозной литературы, и знали мировую культуру в целом. Наконец, они оба были необыкновенно честными. И именно честность привела их к новым формам, к новому языку. Они поняли, что трагедии прошлого века просто нельзя воплотить в старых формах без фальши. То же самое можно сказать даже о Гроссмане по отношению к его последним рассказам и повести «Все течет».

— Можно еще добавить, что Шаламов и Платонов — оба представители гоголевской традиции русской литературы.

— Да-да. Бродский где-то пишет о том, как большинство представителей советской литературы, даже диссидентской, следовали толстовской традиции. И Бродский выделяет Платонова как единственного великого советского прозаика, который наследовал Достоевскому, Гоголю. Меня удивляет то, что Бродский нигде не пишет о Шаламове…

— Возможно, он не воспринял Шаламова как писателя, решил, как и многие, что это еще один свидетель, выживший в сталинских лагерях. Или не захотел понимать — потому что все-таки страшно. Мне кажется, что даже глубоких, внимательных читателей отпугивает страх перед тем, что Шаламов пишет о человеке в «Колымских рассказах».

— Возможно, что вы правы. Меня тоже долго пугал Шаламов. Я, на самом деле, очень медленно читал Шаламова, хотя сразу понял, что это великий писатель. Я стесняюсь признаться в этом, но я и сейчас прочитал, наверное, только три четверти «Колымских рассказов». Что интересно, мы когда-то говорили о Платонове с Мариной Тарковской, и она сказала, что понимает, что Платонов — великий писатель, но она просто не может читать его — это слишком страшно и нестерпимо. А потом я прочитал ее книжку мемуаров «Осколки зеркала». И там она вспоминает, как она очень быстро прочитала все «Колымские рассказы». Она пишет, что это как Библия, что это книга, которую каждый человек должен прочитать. Это меня удивило, потому что Платонова я, как ни странно, сравнительно легко читаю. Для меня это всегда радость — читать Платонова. А у нее все наоборот.

— В отличие от Шаламова и Платонова, Солженицын, который стал для западного читателя главным обвинителем советской системы и главным представителем лагерной литературы, находится вполне в русле толстовской традиции русской литературы, на которой основывался так называемый «соцреализм». С вашей точки зрения, может ли измениться восприятие Солженицына западными читателями как единственного пророка лагерной темы? В России эта ситуация пусть медленно, но меняется.

— Это и у нас меняется. Даже можно сказать, что эта позиция уже изменилась. Все чаще у нас критикуют Солженицына за нетерпимость, за назидательность. Он очень назидательный писатель. Я сам перевел только одну очень маленькую вещь Солженицына, ранний рассказ, который не очень известен, «Как жаль». И там присутствуют легкость, тонкость, юмор даже, от которых Солженицын постепенно отказывался ради своего «дела».

— Ради того, чтобы быть пророком — он же эту позицию занимал сознательно, в отличие от Шаламова, у которого был принцип: одиннадцатая заповедь «не учи». Вы сказали, что и Шаламов, и Платонов описывают трагедию сталинских времен. Только ли? По-моему, оба пишут о человечности и о человеке вообще.

— Да-да, конечно. Это очень важно!

— Расскажите, пожалуйста, о той антологии русской поэзии, которая недавно вышла в свет в издательстве Penguin Books.

— Два года я составлял большую антологию русской поэзии XIX и ХХ веков. Это огромная работа. Я пригласил еще двух русско-американских поэтов быть соредакторами — это Ирина Машинская и Борис Дралюк, молодой поэт, ученый и переводчик. И мы привлекли к работе около 50 разных переводчиков и перевели примерно такое же количество поэтов. Я сам перевел, наверное, пятую часть этой антологии. Для меня самое большое открытие — я понял, какой великий поэт Хлебников. Это, конечно, не новость для многих, это открытие для меня лично. Он иногда очень просто пишет, и мне нравятся его простые вещи, не только экспериментальные. Так что я много перевел Хлебникова для антологии, кое-что перевел у других, менее известных у нас поэтов ХХ века, Арсения Тарковского, Марии Петровой, поэтессы-эмигранта Анны Присмановой. И Шаламову мы отводим довольно большое место, мы включаем поэму «Аввакум в Пустозерске» целиком и еще 18 стихотворений. Вообще у меня сложилось впечатление, что его короткие стихотворения — это его лучшие стихи, но «Аввакума», мне кажется, у нас хорошо получилось перевести на английский, так что мы и его включили. Это особенно хорошо потому, что наша антология начинается только с Державина и Крылова, а «Аввакум в Пустозерске» дает ей немного большую историческую глубину.

— Два года я составлял большую антологию русской поэзии XIX и ХХ веков. Это огромная работа. Я пригласил еще двух русско-американских поэтов быть соредакторами — это Ирина Машинская и Борис Дралюк, молодой поэт, ученый и переводчик. И мы привлекли к работе около 50 разных переводчиков и перевели примерно такое же количество поэтов. Я сам перевел, наверное, пятую часть этой антологии. Для меня самое большое открытие — я понял, какой великий поэт Хлебников. Это, конечно, не новость для многих, это открытие для меня лично. Он иногда очень просто пишет, и мне нравятся его простые вещи, не только экспериментальные. Так что я много перевел Хлебникова для антологии, кое-что перевел у других, менее известных у нас поэтов ХХ века, Арсения Тарковского, Марии Петровой, поэтессы-эмигранта Анны Присмановой. И Шаламову мы отводим довольно большое место, мы включаем поэму «Аввакум в Пустозерске» целиком и еще 18 стихотворений. Вообще у меня сложилось впечатление, что его короткие стихотворения — это его лучшие стихи, но «Аввакума», мне кажется, у нас хорошо получилось перевести на английский, так что мы и его включили. Это особенно хорошо потому, что наша антология начинается только с Державина и Крылова, а «Аввакум в Пустозерске» дает ей немного большую историческую глубину.

— Спасибо вам большое за этот разговор и за переводы Шаламова, особенно поэтические. Насколько я понимаю, вы были первым, кто переводил его на английский.

— Да. Спасибо и вам за вашу работу. Нет ничего важнее, чем издавать хорошие тексты — это самое-самое главное. Можно обойтись без литературной критики. Без хороших текстов обойтись нельзя.

Подготовка стенограммы — Елена Бучкина

Комментарии