Мотивации подчинения: перед лицом власти

Материалы третьего семинара Александра Филиппова — совместного проекта «Гефтера», Центра фундаментальной социологии и магистерской программы Московской высшей школы социально-экономических наук

6 485

6 485

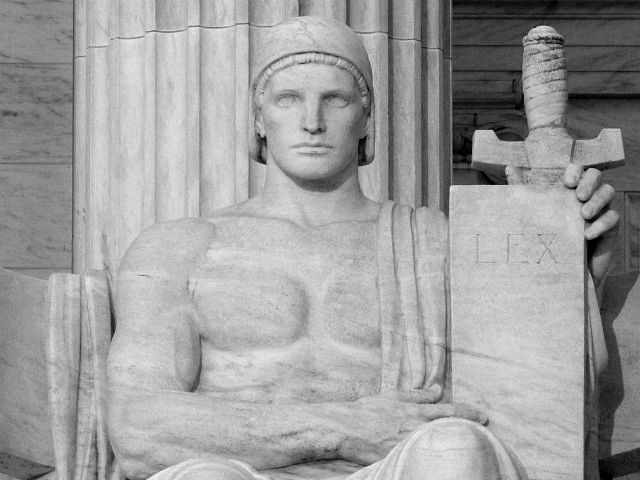

© flickr/dbking

Александр Марков: Добрый вечер! Гефтер.ру рад приветствовать всех участников нового семинара профессора Александра Фридриховича Филиппова, посвященного теме власти и своеобразному медленному чтению классических и современных источников; подведению всех тех итогов, которые уже подведены в книге Sociologia Александра Фридриховича Филиппова, но которые мы с вами продолжим подводить все вместе. Александр Фридрихович, пожалуйста.

Александр Филиппов: Спасибо большое всем собравшимся. Я традиционно начинаю с того, что благодарю всех за то, что пришли; это очень важно для меня.

Мы продолжаем говорить о власти. Как всегда, я хотел бы напомнить, чем завершилось предшествующее заседание. Последняя встреча была, как я сразу предупреждал, трудной и для меня, и для тех, кто слушал; и, как я уже успел установить после того, как опубликовали стенограмму и я получил первые крохотные отклики, она оказалась трудной также и для читателей.

На встрече было предложено говорить о власти «с самого начала»: с начала в самом абстрактном виде. Мы предположили то, чего на самом деле никогда не бывает: что у нас встречаются люди, которых я назвал агент 1 и агент 2. В этой схеме нет ничего, ни пола, ни возраста, ни образования, никакой истории до, никакой истории после. А наблюдатель, который тоже не имеет ни пола, ни возраста, ни образования, каким-то загадочным образом должен установить, что между этими людьми возникает отношение, которое он определяет как отношение власти: именно что агент 1 имеет власть над агентом 2. Эта власть сказывается в том, что агент 1 формулирует некоторое повеление, а агент 2 этому повелению следует. Из этих двух событий повеления и повиновения вытекает суждение наблюдателя, которого мы абстрактно предположили присутствующим при этом наблюдении: «Здесь есть власть».

Я предложил такую абстрактную схему и дальше начал говорить, что вы же видите, на самом-то деле невозможно так выстроить априорно эту схему, чтобы в результате мы могли бы представить себя на месте наблюдателя и сказать: «вот она, власть». Вроде бы все на месте — формула повеления есть, повиновение есть, наблюдатель, который это зарегистрировал, есть. Но в таком виде мы не можем отличить власть от простого перевеса сил. Мы должны что-то придумать дополнительно, исходя из того, что здесь есть не одно событие, а серия, череда событий.

Раз это череда событий, как говорят на научном языке, секвенция, последовательность, значит, есть история. А если есть история, значит, каждое событие приобретает смысл не просто само по себе, не потому что оно есть для наблюдателя, а потому что наблюдатель его соотносит хотя бы с этой последовательностью. И именно как событие в последовательности оно обнаруживает некое дополнительное свойство: оно не просто уже повиновение повелению, но повиновение выражает собой некоторые пролонгированные отношения, которые мы и можем называть властью.

Примерно до этого мы дошли в прошлый раз, может быть, чуть дальше куда-то прошли. Просто я сейчас суммирую то, к чему мы пришли. В случае с властью, если произошло только одно событие, мы не можем сказать, что это событие свидетельствует о власти. Нам нужна последовательность событий.

Мне приходилось уже объяснять тем, кто реагировал на запись предыдущей встречи, что дальше тоже еще что-то будет. Мы просто медленно, но верно, шаг за шагом выстраиваем теоретическую логику. Она не терпит никаких провалов, она не терпит никаких перескакиваний, когда сразу хочется всего. А почему бы не это, а почему бы не это, почему бы не добавить еще какие-то свойства? Нельзя, рано еще, время еще не пришло.

Сегодня мы тоже продвинемся не очень сильно. Невозможно предполагать, что в конце нашего вечера у нас наконец будет какое-то полноценное понимание власти. Полноценное понимание если и будет, то далеко-далеко впереди. Я должен еще что-то придумать; вам тоже предстоит либо соглашаться со мной, либо не соглашаться в процессе этого придумывания.

Сегодня делается просто следующий необходимый шаг или несколько следующих необходимых шагов; не более того. Это не все необходимые шаги; но без тех, которые я сегодня предложу, тоже невозможно двигаться дальше.

Теперь ближе к сути дела. То, что у нас всегда было, — на первом заседании я об этом говорил, предваряя вторую встречу, я об этом говорил и должен буду повторить сегодня тоже в самом начале: да, есть согласие сторон. Есть согласие того, кто повинуется, повиноваться тому, кто повелевает. Это согласие, эта готовность повиноваться всегда присутствует.

Готовность повиноваться сначала была зафиксирована в самом общем виде, когда я говорил лишь о том, что там, где нет второй воли, там нет собственно феномена власти. К этому возвращаться подробно я больше не буду; но я и не могу об этом перестать упоминать. Ведь самая, казалось бы, очевидная вещь оказалась и самой сложной, таким камнем преткновения, что постоянно меня пытаются ткнуть в то, что я чего-то не понимаю: что бывает какая-то другая власть, когда нет этой готовности.

На это следует ответ с моей стороны, что если нет этой готовности повиноваться, то нет и власти. Тогда есть какой-то другой феномен — способность распоряжаться чужим действием, или чужим телом, или еще чем-то. Но эту способность по ряду причин властью именовать нельзя.

Мы зафиксировали также то, что простым перевесом сил власть являться не может, что некая череда событий открывает ее в некотором временном горизонте. Очень скупо было упомянуто о том, что горизонт там не только временной, но и пространственный, связанный с достижимостью тела; но о пространственном горизонте, вероятно, сегодня я говорить не буду.

В прошлый раз была специально акцентирована важность рассказов о власти: потому что власть — это то, о чем рассказывают. Если нет рассказов о власти, если нет нарратива, если нет свидетельств того, что власть была, это существенно уменьшает шансы на реализацию властного отношения. Тогда там, где мы могли бы предполагать власть, ее не оказывается, потому что о ней рассказали что-то другое. Итак, вне рассказов о власти власти нет.

Когда у нас есть это все, то, что я сейчас упомянул, можем ли этим удовлетвориться? Не в смысле организационном: поскольку обещано много встреч и много семинаров, то ясно, что мы должны встречаться, как бы ни обстояли дела. Даже если нечего будет рассказывать, все равно придется выполнять обещание и приходить сюда говорить. А в смысле теоретическом можем ли мы удовлетвориться сказанным?

Конечно, нет, потому что получается как-то скудно, жидко и, главное, непонятно, отчего и почему это отношение возникло? Хорошо, готовность повиноваться есть, мы видим, что она есть, но почему она есть? Отчего так случилось?

Мы уже готовы были бы сказать, что есть перевес сил, но с перевесом мы уже разобрались. Да, перевес сил — это мощная штука, это то, что сразу позволяет ответить на много вопросов и даже, может быть, не задавать никаких других. Как кто-то из моих старших товарищей говорил, я думаю, наученный опытом ХХ века, что если какое-то количество людей поместить на хорошо простреливаемую пустую площадку и по четырем углам этой площадки поставить пулеметы, то в общем можно с достаточно большой степенью уверенности рассчитывать, что они будут делать все, что им прикажут.

Является ли это предельным выражением власти? Да, до известной степени это является предельным выражением власти; хотя с определенными ограничениями, часть из которых мы уже рассматривали раньше. Но мы договорились, что простой перевес сил нас не устраивает, что одного этого нам мало. Должна быть готовность повиноваться, и эта готовность должна быть чем-то обусловлена. Именно тем, что повинующийся воспринимает формулу повеления и воспринимает ее буквально. Он понимает, что мало того, что он ее понял, он еще должен и сделать то, что в ней заключено. Мало понять, нужно сделать. Хотя в самой формуле это не высказано, но за тем, что он не повинуется ей, последуют какие-то другие действия, или какие-то другие обстоятельства вступят в силу, и придется все-таки повиноваться.

Значит, существует некоторая группа условий. Следуя Сёрлу, я назвал их в тексте, который не стал вам рассылать, потому что он бы нас увел в сторону. В этом тексте отрывок был посвящен этим лингвистическим формулам, собственно речевому акту, в котором выражается повеление. Немножко было сказано об Остине, немножко о Сёрле. Но это настолько распространенное сейчас знание, что хорошо, когда ты пишешь популярную книжку об этом, кому-то напомнить, кто случайно не знает. А вы это знаете, и никакого смысла вам напоминать не было.

Я просто вспоминал там формулу, которая называется «экстралингвистические условия», внелингвистические условия. Чтобы это выражение, которое звучит как «повинуйся» или «сделай», «ты должен» или как-то иначе, имело какие-то следствия, должны соблюдаться экстралингвистические условия. Должны быть какие-то вещи, которые не содержатся в этом речевом акте как таковом, но которые им предполагаются. Предполагается, что если начальник, скажем, командир в армии, говорит подчиненному что-то сделать, а тот не выполняет, то в принципе тот его может и под трибунал отдать, и застрелить. Даже если до этого дело не доводить, то он может применить какие-то меры физического воздействия, не оговоренные в уставе, но часто используемые. Тот, будучи даже, возможно, сильнее его, не будет сопротивляться или скорее всего не будет сопротивляться.

За этим командиром, за его приказом, за формулами повеления, которыми он пользуется, стоят экстралингвистические условия. Стоит мощь чего? Мощь института, мощь армии, которая устроена таким образом, что выполнять этот приказ приходится. Это из области совершенно очевидного.

Дальше начинаются наиболее интересные вещи, которые связаны с исследованием экстралингвистических условий — условий повиновения. Здесь может быть много всего. Сначала, наверное, имеет смысл говорить о вещах хотя и очевидных, но наиболее простых; а потом уже о вещах чуть более сложных.

Здесь я сделаю последнюю, надеюсь, оговорку для сегодняшнего вечера. Если в прошлый раз я вас предупреждал, что у нас встреча посвящена самым сложным вещам и придется напрягаться, то сегодня точно так же хочу предупредить: у нас встреча посвящена самым простым вещам и скорее всего есть опасность заскучать. Но надо понять, что так или иначе миновать эту стадию мы все равно не можем. Что-то есть такое, что присутствует как смысл, непроговоренный смысл, который и не надо проговаривать. Командир в армии, о котором я сейчас упомянул, не должен упоминать, что последует, если приказ не будет выполнен.

Упоминать об этом нужно только в экстренной ситуации, когда нужно напомнить подчиненному, что если он не повинуется, то пойдет под трибунал. Нужно показать ему заряженный пистолет или еще что-то. Мы знаем, что такие случаи бывают, они многократно описаны в литературе, как в художественной, так и в документальной. Такая необходимость может быть, но чаще всего ее нет.

Интонация, формула приказа, обстоятельства, при которых он отдается, — всего этого достаточно для того, чтобы сделать некоторую молчаливую отсылку к фону, к непроговариваемому, к тому, что относится к области подразумеваемого смысла высказывания. Подразумеваемый смысл — это наличие некоторой дополнительной силы, дополнительной мощи, дополнительной потенции сверх того, что есть самым натуральным образом у того, кто отдает приказ.

Вот разбойник, который у нас часто фигурирует в наших примерах, разбойник с пистолетом, который нападает на прохожего или на путешественника. Я о нем упоминал в прошлый раз, и этого же разбойника я включил в рассылку: там цитаты из Руссо, где упоминается этот разбойник в лесу. У него ничего этого нет, у него есть голая сила, есть способность применять оружие, если у него есть это оружие. У него есть ловкость, неожиданность, что угодно. Но за ним нет мощи того института, который есть в ситуациях, описанных чуть раньше, например ситуации военного приказа.

Можно спросить: как же нет никакого института? А если это не просто разбойник, если это представитель преступной организации, если он представитель мафии или что-нибудь в этом роде? И если он не просто показывает пистолет, а может, например, даже ничего не показать, он может просто намекнуть на то, что он принадлежит к могущественной семье? Или даже не намекать, а просто для всякого, кто с ним сталкивается в определенных обстоятельствах, очень важно, чтобы это обстоятельство принималось в расчет? Оно иногда принимается в расчет совершенно сознательно, и человек понимает, что он должен его принять в расчет. Мы видим присутствие большой мощной силы, которая то ли есть, то ли нет, но с которой лучше не связываться. Наличие такой силы оказывает большое влияние на отношения между людьми, на ситуацию власти.

Я в этой связи хочу вспомнить об одном случае из жизни моего отца, который я пересказал когда-то в обществе писателя, а писатель его потом использовал так, как будто он выдумал этот случай. Мне так грустно от этого стало, что я решил, что я буду рассказывать этот случай, как он был на самом деле в жизни, и таким образом восстановлю историческую справедливость; а писателя не буду называть, чтобы не порочить его доброе имя. Этот случай имеет прямое отношение к тому, что я вам сейчас рассказываю; но он, как мне кажется, немножко позволит нам разрядить обстановку, потому что пока я понимаю, что говорю о вещах очевидных и скучных.

Очень давно, в 80-е годы прошлого века мой отец оказался в городе Нью-Йорк с группой советских социологов. Они приехали, делегация Института социологических исследований, в основном немолодая профессура. Но поскольку время было советское, они были не очень богатые люди, у них было ограниченное количество заграничных денег с собой. Поэтому они экономили их всеми доступными способами — ели сухую колбасу, которая была привезена с собой… Как-то раз вечером они были на каком-то приеме у американских социологов, и им нужно было вернуться в гостиницу. Они решили сэкономить на автобусе или на метро, я уж не знаю на чем, и тем более на такси. Им даже в голову не могло прийти, что с ними будет. Они решили пойти пешком через какой-то мрачный негритянский район; причем мало того, что это был район, где жили афроамериканцы, так он еще был известен тем, что это трущобы, что это бедность, что там преступность. Они не очень, конечно, себя чувствовали уютно, но поскольку их было много, они решили, что они дойдут благополучно.

Все равно, когда они туда зашли, чувство беспокойства овладело ими: кругом разрушенные дома, ходят какие-то подозрительные люди и непонятно, что у них на уме. Но, продвигаясь все дальше и дальше, они обнаружили, что подозрительные люди встречаются им все реже и реже, а потом улица и вовсе опустела. Они сначала не могли понять, в чем дело; потом они мысленно взглянули на себя со стороны — это была группа белых хорошо одетых мужчин, в общем в достаточно дорогих костюмах, в белых рубашках, с галстуками. Впереди шел, гордо рассекая нью-йоркский воздух толстым круглым животом, небольшого такого роста и немного похожий, по фотографиям судя, на жабу тогдашний директор института, известный статистик Рябушкин. Всем было ясно, что идет группа мафиози, которая, возможно, либо вышла на задание, либо возвращается с задания. Связываться с ними можно было только при какой-то особой охоте на это дело.

Они производили впечатление людей, за которыми стоял институт. Да, за ними стояла, конечно, советская страна; но, думаю, вряд ли она послала бы авианосцы, если бы с ними что-то случилось, к берегам Америки. [Но за ними могла стоять сильная преступная группа.] Такое предположение жители этого района для себя совершенно явно сформулировали.

Эта ситуация повторяется, конечно, в жизни постоянно, мы часто не можем быть в уверенности, а что собственно стоит за тем, кто находится в некотором не вполне определенном отношении к нам. Я думаю, если бы те же самые социологи вздумали вести себя по-командирски в этой среде, если бы они вздумали кому-то что-то приказывать, через некоторое время ситуация могла бы измениться. Но они вели себя благоразумно и просто тем самым обеспечили себе безопасность.

Вот разница между таким потенциально властным отношением и приказом: это то, о чем я говорил в прошлый раз и о чем я немножечко скажу сегодня, когда мы будем разбирать терминологию Макса Вебера. Но все-таки понятно, что до тех пор, пока отношения власти аморфные, неопределенные, не доведенные до ситуации приказа, предположение о том, что за кем-то есть власть, что за ним стоит некий институт, некоторая организация, некоторая соединенная мощь, играет основную роль. Но если речь заходит о приказе, то здесь одних предположений мало, здесь желательно более точное знание и здесь желательно представление о том, что это за институт и почему тот, кто говорит как власть имеющий, действительно имеет эту власть. За ним не просто что-то или кто-то есть, за ним действительно есть что-то определенное. Он приказывает, потому что эта ситуация определена.

Посмотрите, как быстро на самом деле мы соскочили из совершенно абстрактного рассуждения, из рассуждения в большей степени априорного, логически, может быть, красивого, но совершенно безжизненного, мертвого, в область рассуждений, гораздо более приближенных к жизни. До такой степени даже они приближены к ней, что приходится говорить слова, до сих пор не использованные у меня ни разу, такие как «институт».

А что такое институт? Тогда начнутся вопросы, и придется привлекать то ли одну, то ли другую, то ли третью социологическую теорию. Красивое здание, здание, построенное из бесцветных кристаллов чисто логического рассуждения, сразу приобретет знакомые неприятные черты: очень уж много всего знакомого сразу появится.

Но еще раз я это повторю. Может быть, мне это только одному кажется, что это самоочевидно, а вам так не покажется. Но здесь не должно быть, во всяком случае, с моей стороны, никаких недомолвок. Итак, есть ситуации, которые мы начали рассматривать, исходя из единого акта веления или из одного явленного как феномен отношения подчинения повелению. От них мы перешли к секвенции этих повелений, к постоянству отношения. А на вопрос, почему это повиновение имеет место, ответили указанием на институты, на организации, на соединенную мощь многих людей, которая и позволяет одному человеку превосходить другого или других.

На что хочу здесь специально обратить внимание — на это выражение или высказывание «соединенная мощь многих людей». Мы попытаемся копнуть здесь чуть глубже и зададим себе вопрос: хорошо, а почему все-таки подчиняется тот, кто подчиняется, тому, кто повелевает, зная, что за ним есть эта соединенная мощь института? Не получается ли так, что мы просто то же самое рассуждение, которое уже было, повторяем на новый лад, но просто добавляем к нему действия многих людей? Когда много людей, то понятно, что много людей сильнее одного, грубо говоря.

Если взять далеко не очевидную, опять же, но легко предполагаемую по ряду причин гоббсовскую аксиому, что люди изначально по природе своей более или менее равны, более или менее одинаковы, то мы всегда можем сказать, что соединенная сила нескольких людей больше, чем сила одного человека. В самом деле, никакого другого объяснительного средства, кроме превосходства в силе, мы не изобрели. Это только кажется, что у нас появилось новое средство для объяснения.

Пока был один человек, мы говорили: ага, у него превосходство в силе. Почему? Потому что у него пистолет, или потому что он первый схватил палку. А для того чтобы объяснить, почему у него это постоянное превосходство в силе, вводится, например, воспоминание о том, что он несколько раз ее удачно применил, которое завораживающим образом действует на того, кто подчинился. А если этого тоже недостаточно, тогда мы говорим: а за ним силы организации. А что такое силы организации? А силы организации — это просто соединенные силы многих людей.

Что тогда получается? Только что мы отказались от объяснительного средства под названием «перевес сил», только что сказали, что оно недостаточно, и опять у нас перевес сил. Приехали, что называется. Нужно ли было так далеко идти, чтобы прийти по существу к тому же самому? Одно из двух: либо соединенная мощь нескольких людей — это то же самое, что мощь одного человека, но просто кратная, скажем, количеству участников; либо это что-то еще дополнительное, в этой мощи есть что-то еще кроме простого увеличения.

Это очень непростой вопрос, потому что, если мы говорим, что в этой мощи есть только умножение сил одного (именно такова, огрубляя, была формула власти у Спинозы), тогда, конечно, ничего хорошего мы не получим. Всякий раз сопоставляя единицу с множеством, мы просто убедительно говорим: множество сильнее единицы, соединенная мощь людей больше, еще и еще раз я это повторю, чтобы это навязло совсем, соединенная мощь людей больше, чем сила одного человека.

Сразу возникает много всяких вопросов, например: почему удалось соединить мощь людей, почему она вообще существует, почему они вдруг взяли и соединились так, что действия одного человека являются отсылкой к мощи целой организации? А организация — это что? Организация — это тоже лицо, тоже один человек? Как это получается, что она действует едино, как один человек? Почему действия нескольких людей не просто могут быть в какой-то момент соединены так, что они попадают в унисон, почему можно заранее предполагать, что они будут соединены именно таким образом? Ты не просто можешь сказать (если я как повелевающий говорю подчиняющемуся): «Если ты меня не послушаешься, ты знаешь, что будет, сейчас придет наша группа товарищей, их там целый взвод и все шагают в ногу, и все как выхватят пистолеты, и тебе тогда несдобровать».

Однократно это, возможно, получается; но мы же знаем, что на самом деле отсылка-то идет не к этому — не к тому, что один раз случайно вдруг получится, а к тому, что эта соединенная мощь существует постоянно. Это нечто такое, что предполагается тоже как некоторая потенция, но которая может быть актуализирована. Но только это не потенция индивидуального перевеса сил, а потенция коллективного единства, которое умножило свою мощь именно за счет того, что все, кто в него входят, действуют одинаково или единодушно.

Каким образом это образовалось, пока неизвестно. Но это отсылка к социальной силе: уже не к физическому перевесу, не к техническому перевесу, но к социальной силе как тому объединяющему, что не заложено в самом понятии этого множества, которым повелевают; которое не заложено и в любых других словах, которые предполагают простое суммирование сил.

Здесь временно должно явиться что-то дополнительное. Мы о нем пока ничего не сказали, мы не знаем, что это, мы как бы не знаем, что это. Конечно, все, кто изучал социологию, знают, что это такое; но мы же делаем вид, что мы выстраиваем все с нуля.

Второй момент, который здесь появляется, который не полностью тождественен первому, соединенной мощи, — то, что заложено в понятии признания. У старика Гоббса есть классическая формула, которая звучит примерно так: почему соединившиеся между собой граждане не могут в случае недовольства скинуть власть суверена?

Потому что все равно у него сил больше, чем у них.

Почему у него сил больше, чем у них?

Потому что за ним стоит всегда больше тех граждан, которые его поддерживают, чем стоит за теми, кто хочет его скинуть.

А даже если, говорит Гоббс, у них будет превосходство в силах, то все равно у них на это не будет права. Имея превосходство в силе, они не будут иметь превосходство в праве. Это очень важный момент в объяснении того, что представляет собой признание.

Тот подчиняющийся, кто признает повелевающего, признает не просто превосходство в силе, он признает его превосходство в праве. Повелевающий имеет право приказывать, и это право не тождественно простому сложению простых сил.

На самом деле у меня в голове зашито то, что, возможно, не зашито у каждого из тех, кто меня слушает, поскольку, когда я учился, меня же образовывали как марксиста. Я понимаю, что всякий товар произведен чьим-то конкретным трудом, но у товара есть еще абстрактная сторона. У него есть потребительская стоимость и есть стоимость. Измерение этой стоимости лучше всего производить в сопоставимых единицах. Этими сопоставимыми единицами могут быть только единицы затрат рабочего времени. Затраты рабочей силы мы измеряем именно таким образом, иначе бы товары были бы несопоставимы по цене. Наверное, в этом же смысле во мне сидит такая же какая-то намертво зашитая в мозг марксистская матрица, что если взять какое-то элементарное отношение сил, самое абстрактное, то эти силы могут суммироваться. Превосходство в силах, скажем, у 10 человек над одним будет в десять раз больше, чем у одного над одним, а у пятерых над двумя — в два с половиной раза больше.

Конечно, это совершенно смехотворно выглядит; но у этого всего есть по крайней мере та разумная сторона, что, когда мы пытаемся это рассуждение продлить хотя бы немного дальше, мы понимаем, что, какую бы соизмеримость сил мы ни придумывали, как бы абстрактно ни рассуждали, все равно здесь должен появиться какой-то дополнительный момент, который этим превосходством в силах не исчерпывается: неважно, коллективным или индивидуальным.

Частично я говорил об этом в прошлый раз, когда ввел понятие контрфактичности. Я говорил, что сопротивление власти не означает, что эта власть исчезла. Власть — это не фактическое отношение, власть — это отношение, которое существует даже тогда, когда есть сопротивление власти.

Понятно, что бесконечным это сопротивление быть не может, в какой-то момент нарастает количество фактов сопротивления власти и мы уже начинаем сомневаться, есть ли она.

Другим, еще более важным контрфактическим отношением или свидетельством этого контрфактического качества отношения является право. Не просто власть, но власть по праву — это то, что невозможно опрокинуть, невозможно опровергнуть простым фактом неповиновения, простым фактом неподчинения. Здесь тем более это интересно, что, когда мы встречаемся со случаями неповиновения, неподчинения той власти, которая традиционно называется легитимной, или законной, или еще какой-нибудь (об этом чуть позже), мы можем сказать: да, случайно сложились обстоятельства таким образом, что законная власть была опрокинута, легитимная власть была низвергнута, конфликт перерос в ту стадию, когда стало невозможно для того, кто, казалось бы, обладал этой властью, эту власть удержать.

Тем не менее, то, что произошло, было в самый момент совершения в любом случае антиправовым, было незаконным, нелегитимным. Если после этого возникло что-то другое, мятеж кончился удачей («в противном случае зовут его иначе», тривиальная истина), тогда начинается революция, учреждается новая власть, возникает новый порядок. Тогда то, что еще совсем недавно называлось мятежом или бунтом, оказывается учреждением нового мира, нового порядка, как бы вы его ни называли.

Но бывает, что этого не произошло: какая-то власть была низвергнута, но потом удалось эту власть отвоевать заново, удалось восстановить эти позиции, которые, казалось, были утрачены навсегда. Правительство в изгнании вернулось, династия восстановилась, увольнение старого директора и назначение нового директора было признано судом незаконным. Было восстановлено старое законное отношение. Как бы оно ни выглядело на поверхности, каким бы ни казалось ничтожным то обстоятельство, что эта бывшая раньше власть была легитимной, на самом деле ничтожным это обстоятельство легитимности не было, это определенного рода ресурс. Что это за ресурс и в каком смысле надо говорить о легитимности власти, наверное, скажем чуть позже сегодня же. А сейчас, я думаю, по всему устройству наших встреч пришло время сделать небольшой перерыв, перерыв на дискуссию, на вопросы, на суждения и тому подобное.

Ирина Чечель: Из того, что я слышу, мог бы быть сделан следующий вывод. За властью стоит некий тип угрозы, но эта угроза следующего порядка: ты не должен делать того, что можешь сделать, с одной стороны, а с другой — это угроза того, что ты не должен делать того, что хотел бы совершить. Причем в очень конкретной ситуации, всегда предельно конкретизированной, я бы подчеркнула. В этом смысле подвластный рассуждает о данной конкретной ситуации, тогда как властвующий — о том, что «нужно», что из чего «следует» и проч., проч. — о норме. И власти предержащие словно бы делают предположение, что его сознание более соответствует норме, как бы он ее ни представлял, но норме, которая в то же время в этом взаимодействии тебе навязывается как общесоциальная. Властвующий, стоящий над тобой, транслирует у тебя на глазах тип социальности, причем социальности, которая якобы должна быть явочной для вас обоих — и для тебя, и для него. Но для тебя она является в то же время предметом личного выбора. А для него — призывом к его отсутствию. Точнее, намеком, что социальное не принято выбирать.

Пикантность ситуации подчеркивается тем, что власть говорит об общепризнанном и для тебя необходимом или императивном потому де, что оно является коллективным взглядом на вещи, а не его собственным суждением, да и блажью! Тем временем подвластный думает: так, ну ситуация достаточно конкретна для меня — это его власть надо мной, не власть социума, не власть абстрактных понятий или определенные задолго до того требования долга. Так вот, что есть эта подразумеваемая господствующим норма для подчиненного?

Александр Марков: Получается, власть создает очень интересную структуру очевидности, то есть все мы самой власти подвластны, например, ясно, что власть может солгать или ошибиться, но при этом подвластный ведет себя так, как будто он не может оказаться в ситуации лжи, потому что он не может солгать себе, когда он исполняет некое действие, предписанное ему властью, он фактически не может солгать себе, он исходит из того, что как бы я не могу солгать себе, потому что я нахожусь в неком как бы коридоре очевидности, неких очевидных возможностей действовать или наоборот не действовать, любое мое желание воздержаться от действия будет вмешательством как раз не решения власти подвластному, а некой моей субъективности, которая не относится к этим отношениям. Допустим, если я заболею, или если я обленюсь, или если я еще как-то буду вести себя, тогда я признаю над собой власть. И даже когда я выполняю приказ, я как бы не лгу себе, что я оказываюсь в такой ситуации картезианской очевидности или кантовского суждения.

Александр Филиппов: Не лгу себе — в том смысле, что я знаю, что подчиняюсь?

Ирина Чечель: Нет, что существует некая норма, которая очевидна для вас обоих и в этом взаимодействии должна быть реализована. В этом смысле такая конкретная достаточно практическая иллюстрация, например, я сейчас увожу несколько в сторону, потому что здесь существуют иноприродные мотивы и обертоны, но тем не менее это достаточно ясный пример: Христос и искуситель, 4-я глава Евангелия от Матфея. Что говорит Сатана в большей части искушений, кроме последнего? Он последовательно говорит: «написано: не хлебом единым жив человек», «написано: если ты Сын Божий». Так вот, это «написано» — воплощенная норма, которая не оговаривается как норма для обоих, она не очень-то обсуждаема, она есть. Но Христос все же каждый раз должен решать лично, приложима ли она в этой конкретной ситуации — да или нет?

Александр Марков: Причем здесь можно вспомнить и другой евангельский эпизод, а именно историю сотника, который говорит Иисусу, что необязательно идти к нему, чтобы исцелять рабов, потому что я могу отдавать своим солдатам приказы на расстоянии, значит и ты можешь отдать свой приказ на расстоянии; и Иисус хвалит его великую веру, что именно честность сотника, то есть то, что он не просто отдает приказы, как некая часть бюрократической или военной машины, но и считает себя честным при отдаче приказов, не сомневается в правомочности отдавать эти приказы, не сомневается в том, что подвластный выполнит честно, что эта структура честности оказывается не просто структурой власти, но и веры.

Александр Филиппов: Да. То есть, вы понимаете, я прихожу, говорю: давайте разговаривать о власти как об отношениях между людьми, а мне говорят: давайте мы будем говорить об отношениях между Сыном Божьим и искусителем. В этом есть что-то величественное. Хотя я бы сказал так: это хороший камень в основание, скажем, семинаров по политической теологии, которые у нас явно напрашиваются.

Вопрос о честности повинующегося и те иллюстрации, которыми это было снабжено, исходит из того, что мы не имеем дела с описанием социального взаимодействия обычных людей в обычных обстоятельствах. Если можно, по этой причине я от трактовки Евангелия сегодня вечером воздержусь, оставив ее тем, кто в этом разбирается лучше меня.

Но повторяю, сами по себе эти фрагменты рассуждения важны, потому что они могут и не только могут, они и должны быть включены просто в контекст иного рода и, может быть, более глубоких, далеко выводящих политико-теологических рассуждений. Все-таки, что касается самой структуры аргумента о честности исполняющего, честности повинующегося, я думаю, что это тонкий вопрос. У меня нет ощущения, что для него важна честность. Если то, что я сейчас скажу, бьет мимо вашего вопроса, то лучше будет его переформулировать еще раз. Мое ощущение, что для повинующегося не важна честность, для него важна, здесь прозвучала такая формула как структура очевидности, было такое?

Ирина Чечель: Явочность.

Александр Филиппов: В данном случае, мне кажется, явочность менее важна, чем очевидность, явочность меня сразу отсылает к фактичности, то есть для тебя дано нечто, но оно дано как фактическое обстоятельство. Я не уверен, что после всего, что было сказано о контрфактичности, следовало бы напирать именно на то, что вы назвали явочностью.

Александр Марков: Я про структуру очевидности говорил.

Ирина Чечель: А я про явочность.

Александр Филиппов: Я помню, кто о чем говорил, именно поэтому я пытаюсь это развести. Мне кажется, в данном случае очевидность — более социологическое, если угодно, понятие. Почему? Потому что, как социологи во всяком случае, мы привыкли к тому, что существует область самоочевидного, то, что в феноменологической социологии называется у Шюца taken for granted, самоочевидное, собственно это перевод, естественно, на английский немецкого слова, которое более соответствует понятию очевидного, das Unhinterfragbare, то, что дано таким образом, что по его поводу не задается вопросов, так буквально переводится это выражение. Действительно, повеление в ситуации самоочевидности отсылает к тому, что «о чем тут собственно еще говорить»?

Почему я немножко взбрыкнул по поводу вопроса о честности? Потому что честность предполагает, как мне кажется, некоторое рефлексивное отношение к самому себе — честен ли я, поступая таким образом? Но какое кому дело, вообще говоря? Один повелевает, потому что для него очевидным кажется, что он может повелевать, для другого кажется очевидным повиновение. Его спросить почему, он расскажет. Но когда он повинуется, ему это не нужно и честность ему никакая не нужна. Зачем ему честность, когда у него есть очевидность? Это очевидность определенного типа отношения к повелевающему, которая является, тут я согласен, социальным отношением. Она отсылает, если угодно, к какой-то большой социальности, внутри которой позиции каждого именно таковы — один может повиноваться, потому что другой может повелевать; и это собственно и все. Более того, повторяю, к отношению честности я не готов.

Евгения Вежлян: Я хочу процитировать из «Каменного гостя»: «А сам покойник мал был и тщедушен», вот к чему — и привести в качестве примера из другого классика ситуацию: в уездный город N, дальше все, наверное, поняли, о чем речь идет, должен приехать некий очень крупный чиновник с секретной проверкой, и дальше все знают, что произошло — приехал, но не крупный, не чиновник, не с проверкой, более того, он ни сном ни духом, что он собственно крупный чиновник с проверкой, Бобчинский, Добчинский приняли его за это самое, и дальше началось. Меня всегда интересовал вопрос, который можно, наверное, сформулировать в категориях субъектности. То есть, условно говоря, что разыгрывается в этой пьесе, всем нам хорошо известной? Разыгрывается вот что: городничий в данном случае выступает как некий субъект подчинения, то есть, потому что он очень много сделал нехорошего, он боится, что тот властный чиновник сейчас его накроет, и он это делает как бы непосредственно от себя. А Хлестаков, который «мал и тщедушен» и, вообще говоря, никто, он фитюлька, он ничего не разыгрывает, он с трудом догадывается, что его принимают за какую-то «важную птицу», я цитирую, он ничего не разыгрывает, он вообще здесь не субъект, то есть он просто реализует то отношение, которое все ему помогают реализовывать. Эта ситуация, как мне кажется, как-то варьирует то, о чем вы говорили, потому что, условно говоря, он не готов повелевать, он вообще ничего этого не хочет, он хочет и за дочкой ухаживать, и за мамой ухаживать, и срывать цветы удовольствий и так далее, а вот то, что ему навязывают, он делать совсем не собирался, а в то же время отношения власти действуют как бы бессубъектно, как бы сами по себе. Что это такое?

Александр Филиппов: Да, это хороший вопрос, только когда говорят «это хороший вопрос», то имеют в виду, что вопрос, конечно, очень тяжелый на самом деле. Я сейчас кратко объясню, почему, на мой взгляд, это тяжелый вопрос. Дело в том, что, когда я принимался только за придумывание всего того, что я сейчас рассказываю, мною владела мысль, в общем не очень оригинальная, но казавшаяся мне очень многообещающей. Именно, мысль о некоторой безличной власти, которая действует сама по себе.

Почему не оригинальная мысль? Потому что мы встречали эту мысль, хотя не можем точно сказать у кого. А почему мы не можем сказать? Потому что она стала встречаться довольно часто. Я понял, что если я хочу сказать что-то оригинальное, то, чего вы раньше не слышали, то я должен напирать на личный характер власти.

В тот момент, когда признаком особого глубокомыслия является говорить о безличном характере власти, которая действует как бы сама по себе, единственная возможность привлечь к себе внимание слушателей, оставшаяся у меня, — напирать на ее личный характер.

Но, конечно, я не могу там же оставить ответ в этом состоянии, понятно, потому что вы мне говорите, как обстоят дела, я вам говорю: вы знаете, для того чтобы вы меня слушали, я придумал, что власть всегда личная. Я потом, наверное, буду дополнительно это доказывать, потому что, повторяю, эта точка зрения на безличный характер власти стала ужасно распространенной. Ей в общем скоро будет 100 лет, она так расползлась. То, что власть на самом деле имеет личный характер, доказывать приходится сейчас с большим трудом; но я буду стараться это делать.

Если ответить конкретно по смыслу того примера, который вы привели, то я мог бы сказать следующее: до тех пор пока Хлестаков не повелевает, ему никто не повинуется. То, что творится вокруг него, — льстивые слова, угощения и прочая феерия — это то, что происходит само собой. Где здесь власть? Где здесь отношения власти?

Мы могли бы сказать, что если бы на его месте был чиновник настоящий, не тот, который мал и тщедушен, а тот, который действительно прибыл и вовсе не инкогнито остановился в гостинице с сообщением об этом официальным образом, как в конце пьесы, то, конечно, ему бы оказывались те же самые знаки внимания. Может быть больше, даже не столь значительные: не приходилось бы делать вид, будто его инкогнито не распознано, а просто таково радушие местного начальства.

Но как только Хлестаков соображает, что его принимают за важную птицу и что он может себе позволить, он начинает исследовать границы дозволенного. Он начинает выяснять не то, как бы его не раскрыли и не разоблачили, но что он может себе позволить в меру того, что ожидается от человека, занимающего такой пост и имеющего такую миссию. Он выясняет свой институциональный ресурс.

Вы можете сказать: так вот же она эта безличная власть, что ж вы нам не говорили? Это не так. Есть ресурс, которым можно пользоваться или которым нельзя пользоваться. До тех пор пока настоящий или мнимый ревизор не прибыл, можно было говорить о том, что существует некий институциональный ресурс власти. Тот, кто будет им наделен, получит свои бонусы, получит возможность как бы занимать у чиновника, поскольку «поиздержался в дороге». Правда, это цитата из другого сочинения, но мы понимаем, что она обыгрывает и это обстоятельство тоже. Он получает возможность в каких-то случаях для себя что-то требовать.

Это ресурс, а то, что это отношение не было отношением подлинной власти, выясняется, как только вскрывается это письмо. Вскрылось бы оно чуть раньше, ничего бы он вообще не получил. Поэтому тут дело такое: институт — это социальная сила, наделенная правом. Да, безусловно, ревизор — это важное лицо, наделенное правом инспектировать эти самые провинциальные дела. Но этот институт стоит за спиной конкретного лица, даже если он по ошибке за ним стоит — что это меняет? Это все равно как вы показываете газовый пистолет, утверждая, что он боевой, или игрушечный пистолет, утверждая, что он боевой. Если вас испугаются, значит вам отдадут кошелек; если вас не испугаются, значит вам дадут по лбу и вы ничем не сможете ответить. Вот, собственно, и все. Это, может быть, слишком простой ответ, но другого у меня пока что нет.

Вопрос из зала: У меня, может быть, вопросы избыточные и дилетантские или об этом уже было сказано достаточно: соглашаетесь ли вы с тем, что за повелением повелевающего стоит коллектив?

Александр Филиппов: Нет, повеление повелевающего — это всегда индивидуальный акт. Понятно, например, что если некая организация в корпорации, представительное правление, то есть директор избирается на собрании трудового коллектива, он представляет весь трудовой коллектив, который ему поручает эффективно управлять. Тогда масса решений, которые он принимает внутри этой корпорации, являются, как говорят в таких случаях, выражением воли коллектива.

Стоит ли за ним в этом случае коллектив? Коллектив стоит за ресурсом, которым он располагает, отдавая свои приказы. Коллектив стоит, скажем, за той стратегией управления, которую он избрал. Но нельзя сказать, что, например, часовой, который вас не пускает на территорию части, не пускает потому, что ему коллектив это поручил. У него есть личное решение на основе инструкций, на основе приказа никого не пускать, кто не знает пароль. Чтобы принять это решение, никакой коллектив ему не нужен.

Но то, что он имеет полное право пристрелить всякого, кто пытается проникнуть на территорию охраняемого объекта, — это, безусловно, ресурс власти, который означает соединенную мощь коллектива: в данном случае, армии, законов, которыми она руководствуется. Я понимаю, что это звучит просто; но какие-то вещи должны быть проговорены самым простым образом, иначе туману мы напустим и ничего не будет. Можем мы двигаться дальше?

Ирина Чечель: Может, у кого-нибудь есть в аудитории еще вопросы, коллеги?

Александр Филиппов: Я предупреждал, что все будет достаточно просто, поэтому ничего страшного нет в том, что нет вопросов, мы двигаемся дальше. Здесь мы наконец подходим к важному понятию, которое я обещал, что будет. Самое время пришло его пустить в ход. Это понятие легитимности: не просто власть, а легитимная власть, или, как Вебер говорит, легитимное господство.

На всякий случай я вам напоминаю, почему это именно понятие господства, а не власти. Вебер считает, что с понятием власти в социологии далеко не уйдешь, оно слишком размыто, слишком аморфно и операционально плохо настроено.

Мы много раз с вами это видели, что слишком уж эта штука бывает иногда размытая, неудобная. Приходится ее либо смешивать с чем-то, либо наоборот отличать, с трудом отдирая отношения власти от других отношений.

Вебер для того, чтобы этого не было, ввел понятие господства. Определение власти и определение господства у Вебера очень похожи одно на другое. Только в одном случае власть — это шанс навязать свою волю внутри некоторого отношения вопреки даже сопротивлению, на чем бы этот шанс ни был основан, а господство — это шанс внутри некоторого отношения добиться повиновения некоторому приказу какого бы то ни было содержания, на чем бы шанс этот ни был основан.

Разницу между навязыванием воли и навязыванием воли посредством приказа, повиновением приказу я разбирал в прошлый раз, и сейчас я об этом просто напоминаю. Мы оказались внутри сетки категорий Вебера, которая, конечно, очень хорошо продумана, и нам надо понять, что там дальше идет, чтобы, следуя за большим умом, за великим социологом, мы что-то получали дополнительно к тому, что можем прямо вычитать в его сочинениях. Мы заучиваем наизусть какие-то определения, думая, что они вечные или, по крайней мере, одни из самых удачных в истории социологии. Частично это так, частично не так.

На что я должен обратить ваше внимание в первую очередь? На понятие шанса. К сожалению, в самых распространенных русских переводах Вебера, то есть тех, которые в общем чаще всего публикуются, вы знаете об этом, слова «шанс» нет, там есть слово «возможность». Возможность — это плохо на самом деле. Плохо, потому что для слова «возможность» у Вебера есть совсем другое, в немецком языке это совсем другое слово, это Möglichkeit. Оно входит в совершенное другие теоретические построения Вебера, связанные с исследованием категории объективной возможности в историческом исследовании. Это отдельная большая, тяжелая, очень важная тема.

А в данном случае речь идет именно о шансе — шансе, что нечто произойдет: здесь нет такой жесткой детерминации. Те, кто говорят об отношении власти как о простом каузальном отношении, ошибаются хотя бы потому, что простое каузальное отношение есть всегда. Если вы захотели взять камень в руку, то никаких шансов у этого камня уклониться нет. Если вы захотели его бросить, то у этого камня нет никаких шансов не полететь туда, куда вы его бросили.

Шанс — то, о чем я говорю с первой нашей встречи: вторая воля начинает каким-то образом сопротивляться первой. Раз она может сопротивляться, значит нет простого каузального отношения, есть шанс, по Веберу. Дальше возникает важное уточнение Вебера: приказы какого бы то ни было содержания, то есть господство, есть там, где мы строго указываем, что от сих до сих господство есть, а дальше его уже нет. Приказы какого бы то ни было содержания существуют в рамках определенного отношения: за пределами этого отношения господства нет, но внутри этого отношения господство есть.

Один человек — господин над другим. Он может не быть над ним господином в абсолютном смысле, при любых складывающихся ситуациях. Но внутри данного отношения он является господином, и как господин может отдавать приказ, и как господин имеет шанс добиться исполнения этого приказа, но внутри данного отношения.

Хорошо, с этим мы тоже разбирались, поэтому можно не задерживаться. Дальше что мы получаем? Дальше, конечно же, наш глаз останавливается на том, что Вебер все время говорит «социальные отношения». Социальные отношения где? Где есть по меньшей мере двое действующих, и каждый действует при ориентации на другого. Ориентация действий на другого означает социальное действие. Если двое по меньшей мере ориентируют свои действия один на другого — это социальное отношение.

Социальное отношение может быть либо солидарным, единодушным, либо это может быть отношение конфликта и войны, либо это отношение может быть отношением господства и подчинения. Какие существуют возможности, какие существуют ресурсы, задается вопросом Вебер, чтобы эти шансы подчинения были повышены? Чтобы можно было с большей надежностью рассчитывать на то, что повинующийся будет повиноваться приказу?

Вебер дает ответ на этот вопрос — ответ, который хорошо известен всем, кто учил историю социологии. Всем остальным он менее точно известен, но его до такой степени часто пересказывают, этот ответ Вебера, что я скорее готов предположить знание у большинства, если не у всех присутствующих. Мы должны на него посмотреть внимательно.

Это знаменитая веберовская типология легитимного господства. Если господство нелегитимное — значит, это просто насилие, это просто превосходство в силе, о котором мы говорили в прошлый раз; но если господство легитимное — значит, оно связано с признанием власти, с признанием господства со стороны подчиняющихся ей. Как какой власти? Как справедливой, как правильной, как хорошей, как обладающей некоторыми дополнительными достоинствами помимо того, что за приказывающим стоит некоторое множество людей.

Вебер, еще раз это напоминаю, называет такую власть легитимной. Слово «легитимность» у нас часто переводится как «законность». Вы знаете, что легитимность у нас путают с легальностью, другим словом от слова lex. Обо всем этом мне в последнее время приходилось говорить настолько часто, что невозможно все время толочь воду в ступе и снова и снова возвращаться к одному и тому же. Легитимность — это не просто соответствие какому-то закону, легитимность — это высший закон, это признание того, что есть справедливость у закона, есть законы, стоящие над законами.

Например, если какой-то закон принимается законодательным органом, то легитимным этот закон или легитимным этот орган будет считаться не просто потому, что все произошло в соответствии с какими-то писаными документами и правилами, а потому что, например, он находится также в соответствии с нашими представлениями о естественном праве, о законности выборной процедуры, о справедливости всего происходящего и так далее и тому подобное.

Когда читаешь это первый раз, это кажется трудным, когда ты читаешь это десятый раз, это кажется по меньшей мере глубоким, а когда ты читаешь это сто первый раз, это кажется тривиальным. Эти рассуждения Вебера, как мне представляется, превратились в нечто тривиальное, они стали банальными, а банализация, как известно, — это правильный путь развития науки. То, что начинается как открытие, превращается в банальность, которую просто даже неловко повторять.

Если мы снова обращаемся к таким вещам, то потому, что на самом деле у Вебера здесь очень много вещей, совершенно непростых; и они нас могут увести очень далеко вглубь куда менее тривиальной проблематики, чем это представляется на первый взгляд. Итак, я напоминаю просто для порядка само устройство веберовской типологии.

Вебер говорит, что существует четыре типа социального действия; этим четырем типам социального действия соответствует три типа легитимного господства, а одному типу действия никакой тип господства не соответствует. Четыре типа действия — это действия традиционные, аффективные, ценностно-рациональные и целерациональные, а три типа господства, напоминаю, — это господство, соответственно, традиционное, которое соответствует традиционному типу действия, это господство легально-рациональное, которое соответствует целевой рациональности, целерациональному типу действия, и это господство харизматическое, которое совсем грубо соответствует аффективному типу действия.

Что здесь простого? На самом деле, может быть, это не совсем просто, но во всяком случае отчасти это можно считать простым. Почему нет ценностно-рационального типа господства, а есть ценностно-рациональный тип действия? Потому что ценностно-рациональное действие — это действие, которое производится не ради результата. Оно производится потому, что должно некоторое действие быть совершено, скажем, из чувства долга. Для него не важен результат; важно, что оно совершено, оно самоценно, оно ценно само по себе. Представить себе нечто в этом роде в типологии господства я лично не могу. Что бы значило господство, ценное само по себе? Всегда есть какой-то второй человек, иначе нет отношения.

Если есть второй человек — значит, должно быть какое-то отношение подчинения. Совершенно непонятно тогда, что в этом случае могло бы означать самоценное господство. Господство ради господства? Но господство всегда выражается в повиновении, а повиновение — это всегда есть способ со стороны господствующего добиться какой-то цели. Поэтому, зачем было бы здесь говорить о ценностно-рациональном господстве, совершенно непонятно.

Там есть более сложная, более глубокая философская составляющая, ее я трогать не буду, но по крайней мере поверхностным образом это ясно. Чуть посложнее — это то, что касается легально-рационального господства. Давайте начнем с него.

Почему с него? Потому что, когда Вебер строит типологию действий, он ее начинает не с традиционного действия, он ее начинает с действия целерационального. «Целерациональное» действие на английский язык переводится как «инструментальное», потому что сказать по-английски «целерациональное» можно, но неприятно и некрасиво, чаще его именуют инструментальным.

Существует некоторая цель, эта цель выбрана с полным сознанием того, чего ты хочешь добиться, существует некоторое средство, которое выбирается, исходя из того, что у нас есть идея достичь цели как можно более эффективным способом. В представлении Вебера в начале ХХ века самое эффективное действие основано на самом достоверном знании, самое достоверное знание, которое существует, — это научное знание. Поэтому техника, которая выстраивается на науке, и экономика, и овладение природой — все связано воедино.

Рациональное действие присутствует здесь везде: оно присутствует в том, как устроено получение научного знания рациональными методами. Здесь у Вебера представление о том, как устроена природа, от которой можно добиться чего хочешь, если правильно к ней подойти и рационально все рассчитать: эксперименты рассчитать, построить теорию, которая не будет принимать во внимание никаких иррациональных вещей, и так далее.

Экономика построена точно так же рационально, потому что если ты рационально себя ведешь, значит ты рассчитываешь свои действия так, чтобы получить прибыль, и не обращаешь внимания больше ни на что. Сюда же примыкает понимание легально-рационального способа господства.

Что это такое? Это устройство современного либерального западного рационального общества, когда правление, управление происходит на основании такого же холодного четкого расчета. Есть партия, которая, скажем, выдвигает некоторые программные цели, есть избиратели, которые холодно рассчитывают, что будет означать осуществление этой программы. Потом избиратели идут, голосуют, они выбирают совершенно холодно того, кого хотят. Они не голосуют за других, голосуют против, но те, кто голосуют против, оказываются в меньшинстве. Для них результаты выборов, конечно же, огорчительны, но это не значит, что в результате получилась какая-то бяка. Мы не можем этого признать на том основании, что выбрали не того, кого мы хотели. Просто оказались в большинстве те, кто предложил другую программу, кто последовал за другой программой, кто выбрал политика, предложившего другую программу.

Дальше — парламентская процедура, рациональное обсуждение каких-то предлагаемых мер, предлагаемых законов; законы, которые принимаются в соответствии с рациональной процедурой, и все остальное. Нравится, не нравится, человек западный — рациональный, холодный, понимающий, что надо повиноваться, например, этой власти, даже если она не соответствует его представлениям о том, каким должно быть рациональное решение, — в данном случае повинуется ей не просто потому, что иначе на него напустят полицию, тайную полицию, суды и все остальное. Он повинуется, потому что все прошло правильно, по процедуре, по ясным законам, по ясным правилам. Все записано, все изложено, все взвешено, все продумано.

Конечно, это идеальный тип. Вебер не был розовощеким идеалистом: когда он это все писал, он уже был довольно потрепанным жизнью и испытавшим много горьких разочарований, в том числе и в политике, человеком. Но он это давал как идеальный тип легально-рационального господства; та сторона устройства современной, в частности западной, жизни, которая также в ней присутствует.

Полной противоположностью легально-рациональному типу господства является традиционное господство. С традиционным господством в общем-то начинается уже большая неприятность. Почему? Потому что Вебер начинает здесь как-то себя вести очень невнятно, я бы сказал. Он говорит о том, что за этим господством стоит авторитет того, что всегда уже было.

Кстати говоря, здесь я должен сказать, что я сам, переводя этот фрагмент веберовской речи «Политика как профессия», перевел его плохо, правда, я не сам это придумал, а я нашел у кого-то другого в другом месте такой перевод, взял его и совершенно напрасно сделал, я написал «власть вечно вчерашнего», это просто ошибка, это грубая ошибка, и при ближайшей возможности, если я это буду переиздавать, я это переведу иначе. На самом деле Вебер пишет там «того, что всегда уже здесь было» (des immer da gewesenen). Когда вы кому-то подчиняетесь, какому-то властителю, вы понимаете, что, скажем, его династия здесь с незапамятных времен. Вы не думаете над тем, почему вы подчиняетесь. Это к вопросу о честности: здесь не надо ничего думать, эта власть самоочевидна.

Традиционное действие у Вебера отличается одной интересной особенностью (кстати говоря, и аффективное тоже), причем до такой степени, что впоследствии некоторые социологи даже говорили: у Вебера нет четырех типов действий, у него на самом деле всего два — есть рациональное действие и есть все остальное, и традиционное относится ко всему остальному. Для Вебера в действии самое главное — ясность мотивации того, кто действует. Когда эта ясность есть, действие рационально.

Уже дальше можно разбираться, рационально ли оно в смысле инструментальном или оно рационально в смысле ценностном, как когда кантовский субъект совершает моральное действие, прекрасно отдавая себе отчет в том, что результаты ему либо не интересны, либо не точны и не будут такими, какими должны были бы быть у расчетливого человека, но он ясно осознает, что он принимает ответственность за то, что делает, и что его мотив ясен для него самого.

Рациональность — это не расчетливость, рациональность — это не эффективность, рациональность — это в первую очередь ясность, ясность, еще раз скажем, для себя самого. Мотив — это то, что ясно представляет себе сам действующий в качестве основания для своего действия; так он устроен у рационального человека.

У человека традиционного, говорит Вебер, мотив практически на автомате действует, на границе осмысленного поведения; а иногда и переходя ее, то есть не ставя себе свой мотив в качестве приметы рефлексии размышления, в качестве ответа. Еще раз и еще раз я возвращаюсь к этому вопросу о честности. Там, где есть самоочевидность, там нет никакой честности, потому что там нет никакой ясности. Появляется честность, появляется ясность, появляется рациональное поведение; в традиционном этого нет.

Что это означает для господства? Это означает привычку повиноваться, это означает, что все то, что мы с вами знаем о социологии повседневности, в той ее части, где действия рассматриваются как неотрефлектированные, как действия, совершаемые по привычке, как действия, совершаемые без внятного осмысления. Нет осмысления необязательно даже в веберовском смысле, можно в шюцевском смысле, когда внятный смысл конституируется на фоне того, что кажется самоочевидным. Итак, здесь нет никакого внятного конституирования, просто повиновение, тупое, нерассуждающее повиновение.

Бывает ли такое? На границе осмысленного поведения почему нет? Тот самый пушкинский раб в «Анчаре», которого мы упоминали в первый раз. То самое огромное количество действий, которые совершаются людьми, не имеющими шанса, как я говорил в прошлый раз, взбрыкнуть. Всегда, говорил я, есть некий шанс, что повинующийся взбрыкнет; но только это очень маленький шанс, как говорит один из персонажей Пелевина из ранних рассказов: «но только, дружок, это очень маленький шанс», а во всех остальных случаях этого шанса нет.

Есть очень маленький шанс, что на этой самой площадке, которую я описал в самом начале сегодняшнего вечера, где по четырем углам стоит четыре пулемета и повинующиеся будут повиноваться, что они взбрыкнут. Есть маленький шанс, что эти нищие, которых провели и, глядя на них, будут смеяться из желтых окон («они войдут и разбредутся, навалят на спины кули. И в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели»), взбрыкнут. Но это маленький шанс. Таково привычное повиновение, подобное скотскому.

Что здесь интересно? Если бы мы исследовали, как мы это делали в самом начале, просто голый феномен власти и повиновения, я бы сказал: ну вот посмотрите, это наш предельный случай. Да, такое тоже есть, и у этого тоже есть свои проблемы, и проблемы, которые в связи с этим возникают, мы с вами уже рассмотрели.

Если бы я сейчас снова стал возвращаться к тому, что до той степени, до какой здесь есть воля, здесь есть власть, и до такой степени, до какой здесь нет воли, здесь нет настоящей власти, я бы пошел по кругу и вы бы спросили: зачем мы сюда собрались? Но мы исследуем же совсем не это сегодня, мы-то исследуем сейчас легитимность.

Тогда возникает вопрос: а где здесь легитимность? Все, что я сейчас рассказал, это описание некоторого привычного повиновения. Такие феномены повиновения существуют, и их можно описать совершенно нормально. Но то, что мы их описываем как феномены повиновения, не означает, что мы их описываем как феномены повиновения легитимной власти.

Я бы хотел заострить сейчас это суждение. Те, кто повинуются таким образом, не выставляют для своего поведения неких масштабов, с которыми они соизмеряют господство, которому повинуются. Значит ли, еще более жестко формулируя, привычное повиновение господству (привычное, подчеркиваю) то же самое, что повиновение легитимному господству? Нужно ли здесь вообще слово «легитимность»?

Это тонкий момент вот почему. Вы помните все, например, как начинается рассуждение Токвиля о демократии в Америке, прекрасное рассуждение. Токвиль рассказывает в частности о том, как постепенно расширяется слой господствующих и как меняются отношения между господствующими и подвластными в истории, в частности в истории феодальной Франции.

Поначалу есть только один этот слой: это сеньор, феодал, наследственная самоочевидная для всех власть, ленное владение — все понятно. Это самое лучшее отношение, говорит Токвиль: потому что для тех, кто господствует, такие отношения очень хороши, они считают оправданным свое господство, для тех, кто подчиняется, они тоже хороши, потому что для них тоже совершенно нормальным является повиновение. В данном случае это необязательно даже какое-то тупое, скотское, рабское повиновение, нет, здесь огромный простор, вообще говоря, для самодеятельного поведения остается у этих повинующихся, но лишь постольку, поскольку их воля не пересекается с волей господ. Господа, в свою очередь, могут проявлять благоволение, милосердие, щедрость и многие другие замечательные качества характера, которые собственно способствуют установлению на долгое время если не полной, то близкой к ней социальной и политической гармонии.

Потом начинается рекрутирование в этот правящий слой. В него попадают сначала клирики, потом те, кто может купить себе дворянство, туда попадают судейские. Постепенно происходит расшатывание этой самоочевидности, и в силу этого расшатывания самоочевидности господства возникает куча проблем. Тогда и возникает желание задать вопрос этому господствующему слою, который перестал быть этим традиционно, привычно господствующим: а ты собственно кто такой и нельзя ли тебя расширить до такой степени, чтобы тебя вообще не было, а были только мы, которые поднимаются снизу, то самое третье сословие, которое, по словам Сийеса, было ничем, но должно стать всем.

В этом описании мы ясно видим тот момент, когда должен появиться вопрос о легитимности. Он не может появиться там, где существует традиционное господство в смысле Вебера: у него просто нет для этого возможностей. Там, где есть традиционная легитимность, по Веберу, вообще нельзя ставить вопрос о легитимности. Традиционная легитимность появляется только там, где легитимность ставится под вопрос. Она существует на этом переломном, на этом странном… хотя это может продолжаться довольно долго, — хотел сказать: на этом странном пятачке. Но это не пятачок. Наоборот, это длинная широкая полоса в истории, когда происходит переход, когда разрушается некий социальный, политический, идеологический порядок и возникает новое, с новым вопрошанием, с новой постановкой под вопрос устройства господства.

Я сразу хочу сказать, что, если бы мы здесь проделали еще несколько шагов в этом же направлении, мы бы оказались в очень неприятной опять для нас области политической теологии. Эта область была в какой-то момент поставлена в центр внимания Хансом Блюменбергом в книге «Легитимность Нового времени» и в последовавшей за этим дискуссии Шмитта и Блюменберга. У нас явно все задатки к тому, чтобы сделать следующую серию семинаров по политической теологии; но здесь мы не можем задержаться сейчас, потому что у нас остался еще один интересный сюжет — харизматическая легитимность.

Понятно, что харизматическая легитимность нас тоже тянет в болото политической теологии, это тоже все хорошо понимают, но мы постараемся пройти по кромке этого болота. С харизмой тоже понятно. Харизма — это буквально особый дар; это, как Вебер это переформулирует, внеобыденный личный дар. Понятно, откуда он это взял, из исследований по церковному праву Рудольфа Зоома. Во что он превратил историю раннего христианства в изложении знаменитого религиоведа — это отдельная интересная тема.

Но какое социологическое содержание он придал, не задавшись вопросом о том, насколько, вообще говоря, правомерно было брать из определенного контекста понятие харизмы и помещать его в совершенно другой контекст и придавать ему такой специфический политический смысл? Обратите внимание, я сказал только что, что понятие харизматического господства соответствует, но не целиком, понятию аффективного действия.

Понятно, откуда, вообще говоря, Вебер берет понятие аффекта. [Не просто из истории философии и психологии.] Он берет его из юриспруденции. В криминалистике его времени серьезно исследуется вопрос о вменении деяния, то есть о том, как связать наказание с ответственностью и виной. Когда ставится вопрос о вменении, ставится вопрос о мотиве; когда ставится вопрос о мотиве, надо задать себе вопрос: отдавал ли себе обвиняемый отчет в том, что он делал. Одно дело преступник, который рационально, инструментально рационально, целерациональным образом подготовил убийство своей жертвы, рассчитав точно действие яда или наняв бригаду преступников; совсем другое дело — чеховский злоумышленник, который открутил эти гайки, не отдавая себе отчета в том, чем это все кончится, практически «как животное», открутил эти свои гайки целенаправленно, но не думая о дальнейшем, как все, по привычке, и сколько ты его ни суди, он не поймет, за что вы с ним это сделали.

Но есть еще третий тип действия — это аффективное поведение, это то, что описывается в юриспруденции как преступление, в частности убийство, совершенное в состоянии аффекта. И казалось бы, а что тут? А вот любовь граждан к вождю, разве это не то же самое, разве это не аффект? Разве это не самозабвение некоторого рода? Тем более что Вебер использует здесь такое немецкое слово Híngabe, самоотдача. Действительно, люди забывают, чего они собственно хотят. Известный пример, не знаю, можно ли его назвать анекдотом и всегда ли это воспринимается как анекдот: люди, которые понимают немного юридическую терминологию, когда они слышат, что обвиняемый нанес своей жертве в состоянии аффекта 125 колотых и резаных травм, начинают, несмотря на такое описание трагической ситуации, хихикать, потому что понятно, что за то время, которое требуется для нанесения такого количества ран, аффект должен пройти, в состоянии аффекта этого произойти не могло. В то время как любовь к вождю, как мы знаем, может длиться иногда довольно долго, на нее никакого аффекта не хватит.

Простое сопоставление аффективного действия с харизматическим господством плохо в том смысле, что не учитывает этой специфики аффекта. Тем не менее понятно, что здесь нет рационального расчета и здесь нет традиции, традиционного поклонения; хотя Вебер временами, конечно, не строг, не четок, он там начинает говорить о, скажем, наследственной харизме, то есть о передаче харизмы от одного, скажем, короля к другому, к третьему. Получается, что харизма — это такое качество, которое может длиться не только на протяжении жизни или нескольких лет власти какого-то короля или какого-то другого господина, но и может передаваться от него дальше и дальше. Тогда что остается от харизмы?

Очень много исследований, особенно в последние, скажем, полвека уж точно, посвящено тому, что харизма — это некоторое устойчивое качество или устойчивое социальное отношение, устойчивое свойство, приписываемое властителям в определенных ситуациях. Это должно было попасть в те распечатки, которые я вам рассылал: есть замечательное исследование Шилза, знаменитого американского социолога; есть всем доступный и хорошо известный, менее глубокий, но зато снабженный примерами текст Клиффорда Гирца «Центры, короли и харизма», который есть также в русском переводе. Все упирается у Шилза, или у Гирца, или у менее значительных авторов, которые рискуют идти по их следам, в то, что есть некоторые важные, ключевые, центральные позиции в обществе или центрально-политические позиции, занятие которых означает для занимающего, что он выглядит особым образом для подчиняющихся ему.

Что это? Это, во-первых, центральность — выполнение какой-то важной функции; недаром речь идет о королях, недаром речь идет о каких-то политических функционерах. Они выполняют жизненно важные функции, жизненно важные роли для общества, для социальной группы, для племени, как бы это ни называлось. Там у них разные примеры есть и разные ситуации, у Гирца и у Шилза. Важна центральная позиция, важность этой позиции, экстраординарность в известном смысле, потому что никто другой не может выполнить этих функций, только они и выполняют.

Значит, с ними, с теми, кто выполняет эти функции, связываются определенного рода надежды. Надежды на что? Говоря самым простым языком, это надежды на спасение. Почему мы стоим одной ногой уже в болоте, а другой ногой на твердой почве? Болото — это вопрос о том, какое именно спасение? Когда речь идет о религиозной харизме, о харизме тех учителей, которые становились главами общин в первоначальном христианстве, в античном христианстве, как его назвал Вебер, там речь шла, естественно, о настоящем спасении, о Спасении с большой буквы, которое собственно и есть единственное подлинное спасение.

Хорошо, а о чем тогда говорят политики? Они говорят о политическом спасении, о возможности выхода из политически трудной, тяжелой, гибельной ситуации. Когда ситуация, в которой люди лишены надежды, когда ничто традиционное уже не работает, только чудесным образом какой-то вождь, военачальник может спасти или вывести людей из этого тяжелого положения, одержать победу. Или гражданская война, и вдруг чудесный властитель, который побеждает и выводит всех из этого несчастного, ужасного состояния. Народ из ничтожества, из полной подавленности приходит снова к своему величию, как французы приходят со своим Наполеоном: когда, казалось, уже невозможно ничего прекратить во Франции, и вдруг, пожалуйста, приходит избавитель. Много других таких же ситуаций мы застаем в политической истории.

То, о чем говорят упомянутые только что Шилз и Гирц, это немножко другое, это не уникальный приход, избавление, спасение, которое свершилось, и поэтому все то время, пока он спасает, и все то время, пока длится инерция того, что это он, тот, который спас, длится это ощущение того, что вождь, политик, наделенный внеобыденным личным даром, он с нами, он спасет, он выведет из этой катастрофы, все хорошо. Шилз и Гирц говорят о другой ситуации, о ситуации другого типа — о том, что это есть всегда в традиционных обществах, но отчасти это может быть и в современных. Один из примеров Гирца, как вы помните, связан с президентской кампанией в Соединенных Штатах, когда все взоры, все надежды сосредотачиваются на человеке, который собственно еще не является кандидатом в президенты. Там пример приведен с губернатором, который только готовится к тому, чтобы его выдвинули кандидатом в президенты; но даже на нем уже сосредоточены какие-то надежды, какие-то упования: это тот, который сможет, не потому что он по закону действует, не потому что традиционно что-то на нем лежит, какое-то качество или свойство, но он сможет открыть новые пути, открыть новые горизонты, он сможет управлять этой огромной страной.

Есть центральная функция, выполнение этой центральной функции жизненно важно, без нее ничего не случится, ничего не получится, и это сообщает харизму тому, кто является властителем. Значит, не по привычке повинуются, не потому что все законы соблюдены и полная ясность была у тех, кто за него голосовал или кто его выбирал, но потому что ему сообщается что-то большее, некий аффект сопутствует отношению к нему — аффект надежды, аффект упования, аффект радости от спасения, аффект страха от того, что, если его не будет, этого спасения не будет. Все это вместе сосредоточивается на этой фигуре.

Недаром Вебер, рассказывая, что происходит потом с харизмой, использует такое слово, которое в английском языке перевели словом «рутинизация», routinisation, по-русски тоже часто, когда перелагают веберовскую концепцию, используют кальку, называют это рутинизацией харизмы. По-немецки это для нас сегодня более важное слово — die Veralltäglichung, «обобыденивание», превращение ее в Alltag, то есть повседневность. Иначе говоря, это «оповседневнивание» харизмы. Сегодня царь, завтра царь, послезавтра царь, и уж ему-то маловато, а уж как маловато тем, кто на него смотрит, когда один и тот же, он все время один и тот же; уже все замечательные чудеса, которые он мог совершить, когда-то он совершил, уже память об этом начинает постепенно стираться.

Но не в этом дело, самое главное, говорит Вебер, что происходит — вокруг этого харизматического вождя складывается аппарат, который устроен совершенно рационально, у которого есть совершенно рациональные мотивы. Аппарат хочет, чтобы люди по-прежнему верили этому вождю, аппарат хочет, понимая, что вождь не вечен, продлить свое собственное существование, продлить свою власть, удовлетворяя свои собственные грубые и корыстные интересы. Значит, аппарат заинтересован в том, чтобы была продумана также и процедура передачи власти; потому что если не будет процедуры, значит прийти к власти может кто угодно. Если есть процедура, значит тот, кто получит власть, получит ее по процедуре, по этой легальной, то есть утвержденной в правилах, прописанной, чистой, хорошо обоснованной процедуре.

По этой процедуре можно получить легально-рациональное господство, но нельзя получить харизматическое. Передача харизмы является большой проблемой. Всегда ли так бывало в истории? Да нет, тысячу раз бывало так, что прописанные вроде бы правила и интересы, сложившиеся вокруг центральной фигуры, группы его сподвижников, не мешали тому, чтобы у того, кто приходит на смену какому-то, скажем, харизматическому господину, тоже была какая-то своя харизма, технически ли это удавалось обеспечить или по привычке.

Но тогда мы задаем опять вопрос. Собственно, это сегодняшний итог, потому что мы постепенно приближаемся к нашим временным пределам, которые сами себе положили. Итог очень простой: а где здесь легитимность? Легитимность-то здесь причем? Есть вера, есть упования какие-то, мы все понимаем. Возможно, даже есть феномен харизмы, с этим я тоже в той или иной степени согласен. Допустим даже, что этот феномен действительно везде один и тот же, что одна харизма и у религиозных учителей, и у пророков, и у вождей-военачальников. Как Вебер постоянно говорит, “der erkorene Kriegsfürst”, то есть «избранный князь-военачальник», со своей свитой, но таков и президент, например, которого выбирают при плебисцитарном голосовании, то есть голосовании всем народом, на референдуме, и политик, который возглавляет какую-то партию, современный популярный политик, и вождь какого-то племени, как нам приводит в пример Гирц, и английская королева — у всех у них оказывается одно и то же качество, оно и есть харизма, и она одна и та же у всех.

У меня есть некоторые сомнения по поводу того, что мы тем самым хоть что-то объяснили. Но если мы согласились, что для нас главное — зафиксировать аффект, аффект здесь должен присутствовать. Есть ли здесь всегда аффект? Да, есть некое эмоциональное пристрастие, приверженность, нерассуждающая готовность повиноваться, эмоционально насыщенная, а не просто тупая покорность, как это бывает при традиционном способе господства. Мы договорились, что это должно быть: должно быть нечто такое, что невозможно другим способом обнаружить в повседневности, — это внеобыденный дар. Английская королева не каждый раз приезжает с визитом в какой-то городок, это необычное событие; король-чудотворец (если мы вспомним знаменитую книгу Марка Блока «Короли-чудотворцы») не всякий раз и не каждый день творит свои чудеса исцеления; не всякий раз удается посмотреть даже на живого президента Соединенных Штатов. Это внеобыденное, это то, что разрывает паутину обыденности, это особая способность.

Хорошо, если мы признаем, что это тоже обязательно должно быть, если мы признаем элемент надежды, который с этим связан… Напомню об этом моем любимом слове, которое я сегодня уже упоминал несколько раз: контрфактический характер. Человек, как говорит представитель философии надежды (неважно, это может быть и Блох, это может быть и представитель теологии надежды — какой-нибудь Мольтманн), отличается от прочих живых существ тем, что в безнадежной ситуации он надеется. Тот, с кем сопряжены надежды, имеет определенные повышенные шансы на господство. С этим я тоже готов согласиться, пускай все это будет харизмой. Одного я не могу понять, и на этом своем непонимании я готов сегодня завершить. Я не понимаю, причем тут легитимность? Ну вот, наверное, если нам разрешат еще немножко подискутировать, позадавать вопросы…

Александр Марков: Спасибо, Александр Фридрихович, вопрос.

Вопрос из зала: У меня есть маленький вопрос. Я хотел уточнить, в самом начале вы говорили про справедливость, говоря о легитимности, то есть если легитимный порядок вещей — это есть оправданный более высоким правом порядок и он считается справедливым, то, например, от Аристотеля, по-моему, идет классификация, там есть несколько типов справедливости: геометрическая…

Александр Филиппов: Я понимаю, что вы имеете в виду.

Вопрос из зала: Вопрос такой: кто устанавливает, что есть справедливо, а что нет, и что такое вообще справедливость? В общем, у меня вопрос, потому что вы там говорите, что юристы могут оспаривать легитимность власти, пришедшей путем переворота, но народ верит в ее справедливость. Вот у меня вопрос: можете ли вы как-то это пояснить?