Фанатичные анти-истории. Беседа с Альберто Тоскано

Современный «фанатик»: зарождение нового типа политической мобилизации?

3 864

3 864

29 ноября 2014 года философ Альберто Тоскано посетил семинар «Фанатизм, экстремизм, радикализм» в Бергене, организованный группой исследователей радикальной философии и литературы Университета Бергена. Тоскано также принял участие в мероприятиях, организованных Домом литературы Бергена, где он дал интервью Жизлу Селнесу, профессору сравнительного литературоведения Университета Бергена. Это интервью является отредактированной версией их беседы и впервые было опубликовано в составе выпуска, посвященного фанатизму, в норвежском журнале “Vagant’s” в 2015 году.

— Ваша книга «Фанатизм: о применениях идеи» (2010) является, в некотором смысле, историческим исследованием идеи фанатизма. Хотя речь идет скорее об анти-истории использования этой идеи, поскольку вы написали «полемическую» историю понятия «фанатизм». Почему вы считали, что необходимо срочно написать анти-историю фанатизма тогда, в 2010 году?

— Уже довольно давно меня интересовало то, как идея фанатизма работает внутри истории западной философии — особенно немецкой идеалистической философии — с чисто теоретической точки зрения. В конце XVIII века, в частности в трудах немецкого философа Иммануила Канта, философия поставила перед собой задачу сдерживать или ограничивать склонность мысли выходить за свои пределы. На определенном уровне — скорее философском, чем политическом — это как раз то, что называется фанатизмом. С одной стороны, Кант относится к нему как к особого рода заблуждению разума: взять, например, уверенность в том, что вы в состоянии представить себе бесконечное. Это заблуждение, тем не менее, — своего рода разумное заблуждение, врожденная склонность мышления пытаться выйти за свои пределы и уверенность в том, что разум может непосредственно, напрямую, даже каким-то мистическим образом ухватить нечто абсолютное.

Когда в 2001 году началась так называемая война с террором, казалось, что на нас обрушилась эпидемия фанатизма, с этими бесконечными разговорами о терроризме, его предотвращении, об исламе и его радикализации. Хотя слово «фанатизм» использовалось редко, в этот период возник целый комплекс высказываний и дискурсов, которые, тем не менее, обнаруживали явную общность. В начале книги я отмечаю тот факт, что даже в одном из первых текстов будущего президента Барака Обамы «Мечты моего отца» — в предисловии к изданию 2004 года, где он представляет свое якобы прогрессивное видение будущего Соединенных Штатов, — он сосредотачивает внимание на понятии или фигуре фанатика как заклятого врага всего либерального и цивилизованного. Таким образом, произошло своего рода короткое замыкание между историей философии и присутствием «фанатизма» в сфере повседневной речи, в прессе, в выступлениях политиков, в разумных доводах в пользу политики вмешательства, оккупации и т.д. Иными словами, замысел моей книги выкристаллизовывался из сочетания спекулятивного, академического и очень конкретного политического вопросов.

В то же время у меня была еще одна мотивация для создания книги, а именно попытки современных философов, а также современных политических движений, актуализировать определенные понятия политического радикализма: революции, антагонизма и антисистемной политики, когда они уже стали рассматриваться как отмирающие, забытые или запрещенные. Конечно, я понимал, что обвинениям в фанатизме подвергались не только политические религиозные движения, но и вся традиция освободительных движений от Великой французской и гаитянской революций, а также вся вторая половина XX века. Я хотел понять, почему определенная форма радикального политического воображения, практики и субъективности была исключена или отодвинута на задний план. Уже в первых главах становится очевидным, что эта книга о Другом либерализма — о его пределах, а возможно, пусть это звучит несколько высокопарно, о бессознательном либерализма. Эта книга об одержимости либерализма образами радикализма.

— Не могли бы вы вернуться к истокам понятия фанатизма, а именно к связке политики и религии? Она берет свое начало в древних религиозных культах, а затем вновь появляется в революционных христианских движениях в XVI веке…

— Это понятие появилось еще в Древнем Риме и использовалось для обозначения некоторых религиозных культов, совершаемых общинами, которые переселились в Рим с территорий, которые мы сегодня назвали бы Ближним Востоком или Ближней Азией. Слово «фанатик» происходит от латинского fanum, храм, т.е. от того же корня, что и слово «профанация», которой, как считается, фанатики особенно одержимы. Совсем недавно организация «Исламское государство» по-новому прогремела благодаря печальному разрушению храмов, которое является частью традиции иконоклазма. Но изначально слово «фанатизм» было предназначено для обозначения своего рода религии — предположительно жестокой или неконтролируемой религии Другого. Существует интересная история, связанная с ложной этимологией: в эпоху Просвещения многие мыслители поддерживали идею фанатизма, полагая, что она как-то связана с фантазией, фантастическим и фантазмами.

Внутри самого Просвещения или, по крайней мере, в интеллектуальных и философских движениях XVIII века, которые мы можем отнести к Просвещению, понятие фанатизма имело целый ряд спорных и противоречащих друг другу значений. Среди них мы выделяем популярную в 2000-е годы базовую для либеральной политической мысли идею о различии или противоположности между толерантностью и фанатизмом. Безусловно, это была реакция Просвещения на угрозу религиозных войн, и именно эта идея стала центральной в «Трактате о веротерпимости» Вольтера, где философ выступил на стороне терпимости, а те, кто пытались неправомерно смешивать политику с религией, — на стороне фанатизма. Фанатизм оказывается источником наиболее страшного социального зла — гражданской войны. Начиная с Платона, философия буквально одержима проблемой фракционного деления и гражданской войны, а религиозная гражданская война — это, конечно, одна из самых опасных ее форм.

В противоположность современной версии концепции толерантности, Вольтер стремился защищать режимы, не имеющие ничего общего с либеральной демократией, которую, как кто-то еще продолжает считать, отстаивало Просвещение. Так, Вольтер был поклонником Османской империи как формы толерантной политической организации и, как и многие просветители, недолюбливал атеизм. В письме Д’Аламберу Вольтер хвалит Екатерину II за то, что она направила российские войска в Польшу, чтобы «нести веротерпимость на острие штыков».

После Великой французской революции понятие фанатизма претерпевает изменения — я думаю, что здесь оправданно говорить о разрыве либо разломе. Внезапно вслед за Кантом возникает идея, что фанатизм не противоположен разуму; фанатизм — это не свойство религии, суеверий и, возможно, сумасшествия, а скорее склонность или потенциал самой рациональности. На самом деле, фанатизм может рассматриваться как неограниченное, нарочито универсальное (excessively universal) применение разума, а не как нечто иррациональное или религиозное. Это видение создает предпосылки для гораздо более сложной и неоднозначной истории. Внутри нее философия — история западной философии — открывает возможность для радикальной политики, которая характеризуется предельной абстрактностью или абстрактным экстремизмом.

— Вы используете выражение «антиномии фанатизма», которое можно перефразировать как «парадоксы» или «внутренние противоречия фанатизма»: с одной стороны, фанатизм как противоположность разума и, с другой стороны, фанатизм как избыток разума. Фанатизм можно понимать и как чрезмерно политический, и как неполитический, и как неисторический, и как чрезмерно исторический феномен. Таким образом, фанатизм становится полемическим концептом, призванным заклеймить определенную позицию как «незаконную». Можно задаться вопросом, есть ли вообще что-то однозначное в этом понятии? В своей книге вы часто повторяете определение Гегеля, который называл фанатизм «энтузиазмом по поводу абстрактного». Но могли бы вы сказать, что кроме этого существует некое постоянное использование идеи фанатизма для создания фантазмов в отношении другого?

— Вы правы, этой идее присущи фундаментальное колебание или фундаментальная амбивалентность. Подобно многим другим идеологическим понятиям, его сила заключается в амбивалентности, позволяющей его тактическое и полемическое использование. Именно поэтому моя книга снабжена подзаголовком «О применениях идеи» — она представляет собой историю эпизодов использования этой идеи, а не историю ее развития.

Конечно, было предпринято немало попыток найти более устойчивые черты этого понятия. Мой американский друг, который трагически погиб несколько лет назад, Джоэл Олсон работал над книгой о феномене фанатизма в политической истории США под названием «Американский фанатик» (American Zealot). Он попытался сформулировать своего рода простейшее определение фанатизма, которое, я думаю, вполне приемлемо; по его словам, фанатизм — это чрезвычайная политическая мобилизация отказа от компромисса. Я думаю, что ядром многих из парадоксов этого понятия действительно является непримиримость (intransigence) — если попытаться означить одним словом идею Джоэла. Например, фанатизм был использован для характеристики или скорее шельмования политики якобинского террора, который рассматривался многими мыслителями, и не в последнюю очередь Эдмундом Бёрком, как политика избыточного рационализма. С точки зрения британского консерватизма, проблемой Французской революции был ее чрезмерный рационализм — вера в то, что мир может быть реорганизован в соответствии с навязанным абстрактным геометрическим или математическим порядком. И в этом состояла ее непримиримость.

В XIX веке фанатизм использовался как общепринятое рабочее понятие британским имперским карательным или колониальным дискурсом. Администраторы Британской империи писали друг другу из таких регионов, как Судан, Ирак или Вазиристан, где сегодня ведутся антиповстанческие операции, описывая антиимперские, антиколониальные восстания как сплоченные и неконтролируемые акции, имеющие основой религиозную мобилизацию, подчас милленаристскую или апокалиптическую, и использующие язык фанатизма. И во всех этих случаях речь идет о непримиримости, отказе от переговоров, отсутствии компромисса. Однако парадокс в том, что те, кто представляют себя защитниками толерантности и коммуникации, могут стать нетерпимыми, недоговороспособными и некоммуникативными. Так, сегодня принято говорить: мы не будем вести переговоры с террористами. А это то же самое, что мы не будем говорить с фанатиками, то есть в этом отношении наблюдается своего рода преемственность.

— В 2009 году вы выступили на конференции «Идея коммунизма» в Биркбеке (Лондонский университет) с докладом, который может быть истолкован как оправдание «энтузиазма по поводу абстрактного», а именно как возрождение в современном политическом мышлении идеи коммунизма. Можно ли сказать, что вы не только критический историк идеи фанатизма, но и каким-то образом можете «использовать» опцию фанатизма в своих целях? Иными словами, как вы считаете, нужна ли нам сегодня непримиримость для того, чтобы реально влиять на политику?

— На самом базовом уровне я не думаю, что существует политическая традиция, которая бы не принимала или, по крайней мере, не рассматривала возможность непримиримости. В контексте европейской истории XX века в таких странах, как Италия, Норвегия и Франция, приятие непримиримости, в виде антифашистского Сопротивления, явилось интеллектуальной и политической формирующей основой. Существовало общее признание того, что при определенных условиях чрезвычайная мобилизация и бескомпромиссность не только приемлемы, но и являются этическим императивом. Одной из самых пронзительных работ, написанных об опыте Второй мировой войны и опыте лагерей, была работа «По ту сторону преступления и наказания» Жана Амери.

Амери был евреем, но пытали его и затем отправили в лагерь как участника Сопротивления. В одном из эссе, вошедших в книгу, под названием «О необходимости и невозможности быть евреем» Амери цитирует «Проклятьем заклейменные» Франца Фанона и отрывок «О насилии» и объясняет, почему он внутренне солидарен с идеей Фанона о гуманистическом значении насилия. Он рассказывает об осознании, что его лагерный охранник был человеком, в тот момент, когда он был готов нанести охраннику ответный удар. Ибо в лагере царило общее отрицание такого рода моментов непримиримости.

В некоторых традициях момент непримиримости был связан с коммунистическими, социалистическими или даже анархистскими движениями, которые в той или иной степени рассматривались как проявления фанатизма. Однако не был ли он также и частью радикального измерения либеральной политической мысли? Зачастую те, кто превращали нежелание идти на компромисс в свой волевой принцип, были как раз радикальными либералами. Так, можно вспомнить Пьеро Гобетти в Италии. С другой стороны, для коммунистов момент индивидуальной непримиримости был менее значим, чем момент организованного партийно-политического и стратегического сопротивления.

Так что, я думаю, на определенном уровне достаточно трудно изъять непримиримость из политической мысли. Тем не менее, тот факт, что она была ядром, например, радикального антирабовладельческого аболиционистского движения в XIX веке, необязательно означает, что она характеризует современные движения. Но можно с уверенностью сказать, что момент отказа идти на компромисс играет решающую роль, по крайней мере, в момент зарождения политических движений, в том числе тех, которые возникли после 2011 года. Как и c большинством универсальных или общих понятий, проблема заключается в том, что в отказе нет ничего освободительного, прогрессивного или эгалитарного. Вы можете отказаться идти на компромисс по ряду причин, некоторые из которых я мог бы посчитать отвратительными, а некоторые — напротив. Именно поэтому Джоэл Олсон, пытаясь проследить наличие фанатизма в американской политике, справедливо отметил его присутствие как в крайне правой части политического спектра, так и в левой, и во всех других его частях.

— Юлия Кристева недавно выступила в Доме литературы в Бергене, где говорила о внутреннем или личном восстании, необходимом для смягчения чрезмерно идеализированной или гомогенизированной позиции субъекта. Она утверждала, что этот процесс уже почти завершен в Европе — возможно, не полностью, но в достаточной степени, чтобы увидеть существенную разницу с другими культурами. Она даже говорила о homo europeicus как противоядии от фундаментализма и фанатизма. Я подозреваю, что у вас есть свой взгляд на историю секуляризации. По вашему мнению, можно ли сказать, что европейский взгляд на свою историю как на образец для подражания, противопоставляемый иным культурам как радикальным и фанатичным, — это просто европейский фантазм или же он содержит долю истины?

— Я признаю, что у меня есть своего рода… нет, не аллергия, но своего рода реакция на то, когда политическая субъективность или политические отношения определяются с помощью того, что я назвал бы идеологической концепцией Европы. Защитники так называемых «европейских ценностей», как правило, создают стерильный и обтекаемый фантазматический образ, а затем утверждают, что этот искусственно созданный образ Европы — европейская история с XVIII века и далее — просто следует заветам Вольтера и Канта. При этом подобное видение истории рассматривается как собственность и привилегия отдельных европейских субъектов — как будто это квазиэтническая или квазирасовая собственность.

Это вносит реальную путаницу в вопросы о светскости (laïcité), секуляризме и атеизме. Сам я очень склонен к политическим и философским версиям атеизма, но считаю отвратительным, когда ими пользуются крайне сомнительные фигуры, особенно в самое последнее время. Что касается проблемы секуляризма, на философском или политическом уровне вызывает беспокойство отсутствие внятной рефлексии о том, какую роль играет в государстве секулярный дискурс, причем необязательно в трактовке Кристевой, о которой я, честно признаюсь, не очень хорошо осведомлен. Я считаю очень интересным, хотя непонятым и неверно истолкованным, текст молодого Карла Маркса о еврейском вопросе. Обычно эта работа рассматривается как полемика с другим критическим последователем Гегеля, Бруно Бауэром, который утверждал, что евреи должны отказаться от своего еврейства, чтобы стать истинными гражданами. Маркс пытается показать, как определенная концепция антирелигиозной политической эмансипации игнорирует тот факт, что тем самым государство превращается в трансцендентную инстанцию; государство становится арбитром и субститутом религиозной трансценденции. Маркс пророчески замечает, что самое современное государство и политический строй, которые нам известны, — Соединенные Штаты — изобилует религиозными суевериями и сектантством. И действительно, в США в повседневной жизни нет никакой связи между светским государством и атеизмом. Американский секуляризм — тому доказательство; я не знаю последних статистических данных, но в прессе регулярно всплывают данные, что 40% американцев верят, что близится явление Антихриста или что-то в этом роде.

В целом, эти разговоры о Европе и секуляризме а-историчны. Это не значит, что меня не тревожит повальное увлечение религиозным дискурсом в политической сфере, однако моя тревога вызвана иными обстоятельствами, нежели те, о которых говорит Кристева. Фанатизм — это не возвращение вытесненного религиозного духа, скажем, на Ближнем Востоке или в Северной Африке. Представив его себе так, нельзя объяснить, каким образом религиозные явления используются для политических манипуляций. Это определение позволяет нам забыть, что ИГИЛ не существовало бы, не отправь США миллион иракских военнослужащих в отставку, при этом позволив многим из них сохранять оружие, посадив в тюрьмы их командиров; именно эти военнослужащие теперь — костяк ИГИЛ. Изначально ни одна из этих групп не была религиозной или исламистской, но все они извлекали непосредственную политическую выгоду из данного конкретного движения. Утверждение о том, что это движение может быть объяснено с помощью идеи о возрождении религиозного экстремизма, бессмысленно. Но это вовсе не значит, что я недооцениваю способность некоторых религиозных, политических и милитаристских дискурсов превращать дисперсию в единство.

— С тех пор как «Фанатизм» был опубликован на английском языке, прошло четыре года. Ваша книга была переведена на разные языки, и вы написали предисловия к паре этих изданий, где воспользовались возможностью расширить перспективу и привлечь материалы из Азии и Латинской Америки. Кроме того, за эти годы политическая ситуация существенно изменилась. Теперь фанатичный субъект выглядывает из окон наших домов, действует, как мы, выглядит вроде нас… С одной стороны, мы имеем дело с взлетом почти легально пропагандирующих насилие правых движений в парламентах по всей Европе; с другой — нас накрывает волна так называемых иностранных наемников, возвращающихся домой. Отсюда насущная потребность изучить фанатизм, создавая психологические портреты, позволяющие различить фанатиков среди нас — «предупредить» появление фанатического субъекта. Эта стратегия, на ваш взгляд, обречена на провал?

— Вы правы, теперь у нас есть целый ряд учреждений, можно даже сказать, целая индустрия, специализирующаяся на типизации или идентификации потенциально опасных или склонных к насилию непримиримых и фанатичных субъектов. Кто-то пытается предвосхитить радикализацию, дерадикализовать радикализировавшихся, с помощью целого арсенала довольно плоских концептов, которые, тем не менее, реально действенны: люди идут в тюрьму или в ней остаются, либо же их отпускают из тюрьмы. Какие-то сообщества поддаются типизации, какие-то нет… У нас даже есть — и думаю, это самое мрачное (more dystopian) измерение проблемы — своего рода механизм типизации фанатиков или, по крайней мере, потенциально опасных субъектов — это наиболее жестокая и кровавая часть всей программы использования дронов. Мы наблюдали массу шума вокруг расстрельных списков Обамы, обсуждаемых по понедельникам или по вторникам в Белом доме, но еще больший шок вызывали удары по предполагаемым террористам (signature strikes). Удары по предполагаемым террористам — это удары, наносимые беспилотниками, удары беспилотных летательных аппаратов, вооруженных ракетами. Ракеты не нацелены на конкретных лиц, они ориентированы на определенный тип поведения на определенных территориях, в ответ на который более или менее автоматически срабатывает запуск ракеты. Фильм-антиутопия «Особое мнение» показывает нам, к чему все это может привести — от тюремных психологов до алгоритмов дронов: вы можете убить фанатика, даже не зная, кто он такой, и, очевидно, не будучи в состоянии опознать его тело и даже впоследствии идентифицировать его.

Больше всего меня поражает в ИГИЛ то, как они — полностью осознанно и целенаправленно — воплотили в жизнь доминирующий на Западе, и особенно в США, образ противника, вплоть до мелочей. Это напоминает экзотический мимический спектакль о фанатизме, в котором они скроили — по лекалам голливудских образцов — образ врага, который желателен для их противника. Это беспрецедентное и значительное явление, сродни особому эстетическому и психологическому умению — проникать в фантазии или пространство сознания Запада и Соединенных Штатов Америки. По сравнению с ИГИЛ такие движения, как «Аль-Каида», кажутся рудиментарным, любительским спектаклем.

Что касается политической мобилизации, которая началась после 2011 года, то моя книга здесь ничего не дает. Во многом эта мобилизация позволила понять, что и дискурс, и весь этот образ либерального Запада и фанатичного мира вокруг, а также своего рода столкновения цивилизаций, не в состоянии объяснить то, что произошло в Египте, Тунисе или в Бахрейне. Конечно, и здесь не обошлось без попыток манипуляций — проецирования своего желания на субъектов восстания: они просто хотели быть похожими на нас. Весьма утешительная мысль. Но, присмотревшись повнимательнее, мы увидим гораздо более сложные явления.

Наконец, интересным аспектом дискурса о фанатизме является то, что он задействует фантазм или же воплощает идею о том, что представляет собой его агент или субъект. Любопытной особенностью дискурса о фанатизме, неважно, идет ли речь о революционерах-якобинцах или антиимперских повстанцах в Судане, является создание образа совершенного — и даже чересчур — непротиворечивого субъекта. Один из действительно интересных европейских текстов, инструкция о том, как стать фанатиком, — это «Катехизис революционера» Сергея Нечаева: вы должны стать одиночкой, вы должны стать хладнокровным. Часть рассуждений о фанатизме строится на этом — на представлении о враге как слишком непротиворечивом субъекте, зацикленном на одних принципах, слишком преданном одной идее и, следовательно, лишенном амбивалентности, рефлексии, внутренней дистанции, скепсиса, т.е. всего того, что мы хотели бы приписать современному субъекту, который может позволить себе существовать в плюралистическом обществе, потому что ему присущ своего рода внутренний плюрализм.

Однако не все субъекты, участвующие в политическом и религиозном насилии, — а также насилии, которое не может быть охарактеризовано как политическое или религиозное, но, тем не менее, остается насилием, направленным против общества, — соответствуют этому образцу. Иногда они оказываются крайне неоднородными, крайне непоследовательными субъектами. Если попытаться выстроить причинно-следственную связь, чтобы понять, почему они стали радикалами, у нас ничего не выйдет. Утрированная версия этого субъекта — молодые люди, которые решили отправиться воевать в Сирию. Если вы посмотрите их аккаунты в социальных сетях, то увидите, что зачастую в них чередуются видео с отрезанными головами и совершенно обычные, банальные посты о том, что они ели на завтрак, как обожают котиков, какую музыку предпочитают; каким-то непостижимым образом это просто «типичные» современные субъекты, которые тем или другим образом оказались в Сирии на гражданской войне.

Когда сталкиваешься с субъектом, идущим на крайнюю жестокость, велик соблазн принять его за субъект тотального убеждения. На самом же деле зачастую это типично постмодернистский субъект, хотя я не очень люблю этот термин. Он не похож на фигуру, воплощающую в нашем сознании революции XIX и XX веков, — субъекта, превратившего себя в орудие революции и отличающегося от всех остальных твердой верой и непримиримой убежденностью.

— Интересно, насколько точно Андрес Беринг Брейвик вписывается в столь «постмодернистский» сценарий? В своем «манифесте» он преподносит себя как христианского крестоносца и «марксистского стрелка», жертвующего собой ради европейских ценностей… Однако он в то же время живет в квартире своей матери совершенно обычной жизнью — играет в World of Warcraft, а затем переезжает на заброшенную ферму, где занимается всеми этими прозаическими приготовлениями к акту крайней трансгрессии. Это наводит на мысль о противоречии между фанатичным — абсолютно убежденным, непротиворечивым — субъектом и «обычным» человеком, погрязшим в повседневных заботах, проявляя при этом все известные симптомы фейсбучного нарциссизма. Но в то же самое время Брейвик похож на классический образ убежденного, «радикального», экстремистского субъекта! Он жертвует всем ради идей «отвоевания» Европы, он не позволяет эмоциям брать над собой верх. Чтобы выполнить свою миссию, он превращает себя в орудие «революции». Как бы вы оценили этот случай с политической и научной точек зрения?

— За исключением газетных статей, а также информативной и проницательной книги «Норвежская трагедия» Огэ Сторма Борхгревинка, я мало читал о Брейвике и на самом деле не чувствую, что вправе говорить об этом, по крайней мере, не норвежцам! Я могу сказать лишь, что многое из написанного в книге Борхгревинка, — которая по общему признанию имеет психогенетический уклон, совершенно чуждый моему собственному подходу, — хорошо сочетается с моей интуицией о том, что современным субъектам «фанатизма» нельзя приписать полную или чрезмерную самодостаточность и цельность, которые традиционно ассоциируются (обоснованно ли, другой вопрос!) с образом фанатика, примером которого служит «Катехизис» Нечаева. Когда я узнал об одержимости Брейвика описанием своих покупок и брендами, я вспомнил книгу «Американский психопат» Брета Истона Эллиса (1991), которую читал еще школьником. В этом можно увидеть кое-что, существенно отличающееся от банальности зла, увиденной Ханной Арендт в Эйхмане, который — несмотря на то что был неспособен на то, что она называла мышлением в высоком философском и гуманистическом смысле, — тем не менее, был довольно «цельным» субъектом. В случае Брейвика можно предположить, что речь идет скорее о посредственности (mediocrity) зла. Его характеризует чрезвычайно потребительское отношение к жизни и шизоидное восприятие области идеологии — можно сказать даже, копипаст или плагиат фанатизма. Даже то, как Брейвик пытался отключить какую-либо моральную рефлексию во время своего смертоносного акта, говорит о его гротескном потребительстве: он слушал со своего айпада довольно навязчивую, китчевую постклассическую музыку Клинта Мэнселла — такие мелодии присутствуют во многих рекламных роликах и фильмах. И то, как он описал это в своем «манифесте», говорит скорее о невероятной степени подросткового отчуждения, которое куда ближе к своего рода мачизму видеоигр, чем к тому, что напоминало бы революционный катехизис.

В философии мы привыкли говорить о «внутренней пустоте субъекта», но я думаю, что в данном случае речь должна идти скорее о чудовищном вакууме. Несмотря на то что я бы воздержался от теоретизирования по поводу непосредственной связи между насилием и капитализмом, я думаю, что мы могли бы выйти за пределы поверхности постмодернистского «психо» и вместо этого поразмыслить над некоторыми замечаниями Роберта Курца. Есть немало спорного в статье Курца о «фатальном давлении конкуренции» (название его статьи о резне в школе «Колумбина» и связанных с нею явлениях), но он, по крайней мере, попытался дать отчет о тревожном впечатлении, которое производит бессодержательность и посредственность явлений, подобных Брейвику, и подошел к ним с точки зрения проблемы субъективности, а не распространенных крайне правых исламофобских настроений. По поводу перестрелок в американских школах и «исламистского» терроризма Курц говорит об этих «психоубийцах» как о «вышедших из строя роботах капиталистической конкуренции»: в попытке продлить жизнь «современному субъекту» они раскрывают смертоносную сущность капиталистической субъективности — ее крайнее безразличие как к самой себе, так и к другим. Конечно, эта тенденция может использовать язык убеждений, но на самом деле она имеет мало общего с классическим «идеализмом», который способен пожертвовать и собой, и другими во имя социального проекта.

— В Норвегии, после Утёйа и Андерса Брейвика, наступил период умеренности. Любой призыв к радикальному политическому активизму, не говоря уже о революционных идеях, стал еще более невозможен, чем прежде. В некоторой степени, даже крайне правые силы скорректировали свою антиисламскую риторику, но гораздо более заметным эффектом стало то, что правые либералы воспользовались ситуацией, чтобы присвоить термин «радикализация» и использовать его в собственных целях. Норвежское правительство разработало даже план действий по борьбе с радикализацией и экстремизмом. В то же время либеральные ученые продолжают приводить исторические примеры «левого экстремизма» — как его международных проявлений, так и идиосинкразического маоистского движения в Норвегии. Они говорят также о предполагаемой близости между интеллектуалами и тоталитаризмом… Можете ли вы сказать, что перед нами — «деполитизированное» движение «конца истории», выступающее против радикализма? Что оно симптоматично в отношении того, как в этот конкретный исторический момент используется идея фанатизма?

— Мой ответ, конечно, сочувственное да. Одним из самых зловещих побочных продуктов «войны с терроризмом» — со всем ее идеологическим и институциональным обеспечением — стало укрепление идеи, возможно, основополагающей для либерального мировоззрения, что «экстремизмы» сходятся в одной точке. Об этом свидетельствует тот факт, что «чрезвычайные ситуации» и «исключительные» меры вводятся с гораздо большей частотой: якобы пора контролировать, подавлять любые, будь то просто антисистемные, будь то действительно радикально-реформистские, действия. И, конечно, контроль за людьми сопровождается контролем за языком. Просто дух захватывает, сколь вероломно проводится эта поверхностная актуализация тоталитарного дискурса — путем уравнения фашизма и коммунизма. Рассмотрим, например, каким образом подъем насильственного политического исламизма — главной заботы современного антифанатичного дискурса — оказывается продуктом, а подчас и причиной, поражения антиимпериалистической политики социализма на Ближнем Востоке и не только на нем. Зачастую это направленные и преднамеренные акции, такие как вторжение США в Афганистан и т.д. Очевидно, что поражение этих режимов было связано с недостатками социализма, но уравнивать более реакционную исламистскую политику с коммунистическим проектом — значит сглаживать существующий между ними жесткий антагонизм.

Еще больше меня удручает то, как смешивают с грязью коммунистические движения, уравнивая их с фашизмом, против которого те боролись. Государственно-либеральная утопия дерадикализации предполагает уничтожение самой памяти о непримиримом — и да, насильственном — сопротивлении фашизму, без которого призывы к свободе и демократии могут быть поняты только как смазочный материал (lubricants) для обеспечения потребления, эксплуатации, равно как и социального порядка. Сама идея о том, что бойня, устроенная кем-то, кто нацепил значок «марксистского стрелка», должна давать повод для подавления — будь то политического или символического — практического желания изменить статус-кво в сторону больших свобод, выглядит довольно гротескно. Кроме того, скажу прямо, что, какова бы ни была ваша политическая позиция или суждение по этому вопросу, смешивать исламофобский расизм крайне правых и маоизм третьего мира — это полнейшее невежество. Тот тип рациональности, что породил подобные накладки, не является ни историческим, ни научным, ни политическим, ни этическим. Это логическое обоснование безопасности, которое подводит все, что не подпадает под статус-кво, все, что носит антисистемный характер, под одно понятие — единый знаменатель. Даже самый пылкий — фанатичный? — приверженец либеральной демократии обязан иметь малую толику ума, чтобы не скатиться до столь обскурантистской позиции.

This article was first published in Norwegian in Vagant 1/2015 and has been provided by Eurozine

© Alberto Toscano, Gisle Selnes / Vagant

Читать также

«Диаспоральный терроризм»: репортаж Вероники Пехе

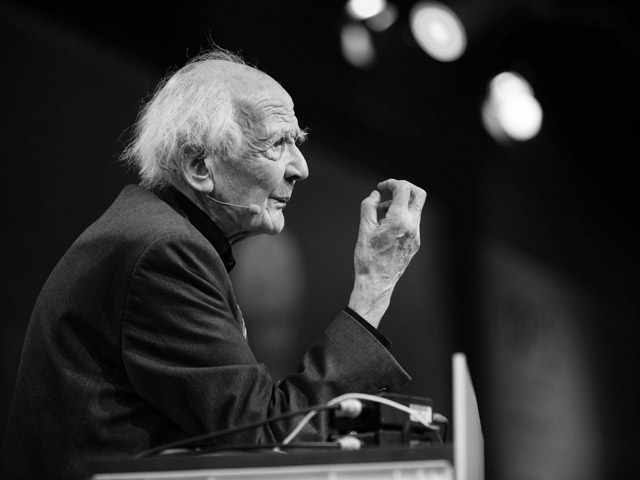

Мемориальная лекция Зигмунда Баумана в Венском музее 8 апреля 2015 года — т.н. «лекции Яна Паточки»

Комментарии