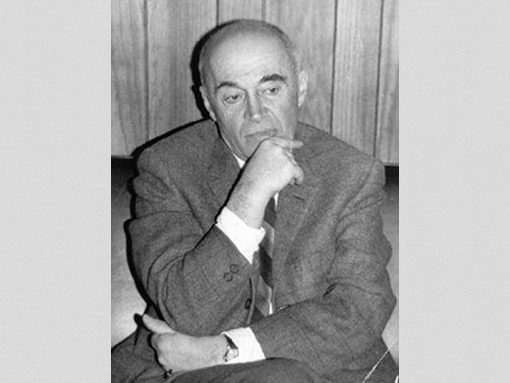

Борис Докторов

Мало родиться историком науки, им надо стать

От плана ГОЭРЛО к жизни Эйнштейна: пунктир судьбы Б.Г. Кузнецова

3 512

3 512

От редакции: Вторая статья Бориса Докторова, посвященная биографии Бориса Григорьевича Кузнецова, — новая попытка представить интеллектуальную среду советских ученых перед войной, «коммуникационный мир» (Б. Докторов) советского интеллектуала.

Автор благодарит Дмитрия Тайца за неоценимую помощь в сборе материалов и общей поддержке изучения биографии Б.Г. Кузнецова.

11 апреля на Gefter.ru была размещена моя статья «Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки. Штрихи к портрету», в которой кратко отмечался вклад Бориса Григорьевича Кузнецова (1903–1984) в разработку методологии историко-науковедческой проблематики и приводился далеко не полный перечень его книг. И делался вывод о том, что Б.Г. Кузнецов — ученый не только нашего недавнего прошлого, он — наш современник. Более того, его наследие останется интересным и в будущем.

Фактически в той статье содержалось обещание рассказать о жизни и творчестве Кузнецова (далее — Б.Г.), сейчас — предпринимается попытка выполнить обещанное. Незадолго до смерти Б.Г. писал: «…меня и в науке интересовало не столько как устроен мир, сколько как меняют синтаксис науки новые представления о мире». И далее: «по-видимому, я все-таки был рожден для истории и философии науки» [1, с. 41–42]. Зная Кузнецова с времен моей юности — он был двоюродным братом моей мамы, — многие годы читая и перечитывая его книги и несколько лет думая о написании его научной биографии, а также учитывая мой собственный опыт в области историко-биографических исследований, я могу согласиться с этими его словами. И все же, очевидно, сказанное Б.Г. — метафора, в действительности его становление исследователем прошлого науки — это долгий и сложный процесс. Однако интересен не только вывод, которым Кузнецов как бы итожил прожитое-сделанное, но и контекст, в котором он размещен. Это фрагмент небольшого очерка о встречах с крупным военачальником и ученым, маршалом инженерных войск Михаилом Петровичем Воробьевым, под началом которого Кузнецов после ранения на фронте служил в последние годы войны. И можно допустить, что слово «рожден» использовано здесь не только как антоним слова «смерть», что всегда сопутствует «войне», но также и в смысле плотного, самозабвенного погружения в историю науки.

Одна из самых интересных историко-биографических проблем и один из самых захватывающих моментов процесса биографических поисков — это отыскание, точнее, восстановление пути человека, портрет которого пытаешь создать, к делу своей жизни. На историка науки, если говорить «по-простому», не учат, им становятся. Что-то в ранние периоды жизни предопределяет этот профессиональный выбор, но все же главное случается в зрелом возрасте, когда какие-то обстоятельства и люди каким-то образом проявляют, усиливают в сознании человека эту «предопределенность», переводят ее из разряда латентного в явное, и человек идет по предначертанному ему пути. В «маршрутной карте» Кузнецова, которую я создавал в начале моего исследования на основе известной мне информации, центральной точкой было «открытие» им Эйнштейна. Я знал, что Кузнецов никогда не встречался с ним, так что речь могла идти лишь об общении с кем-то, кто мог поделится с Б.Г. впечатлениями о реальных встречах с Эйнштейном, кто плотно общался с ним, видел его в различных обстоятельствах. Мне сложно было представить, что в первой половине 1930-х в окружении Б.Г., который занимался экономико-технологическими проблемами, можно было встретить человека, с которым можно было не только профессионально обсуждать теорию относительности, но который мог бы рассказать ему об Эйнштейне как ученом и личности. Однако встреча Кузнецова с таким человеком состоялась, им был академик Абрам Федорович Иоффе (1880–1960).

Конечно, по прошествии 30 лет после смерти Б.Г. Кузнецова, очень сложно проследить его движение в историю науки, но в самых общих чертах оно представляется следующим.

Первые 30 лет жизни: успешный, но незавершенный поиск себя

Начну с рассказа о нетривиальном по нынешним временам пути Кузнецова к образованию. Замечу, при ознакомлении с ним, может сложиться впечатление, что Б.Г. уже в юности знал, кем он будет, и целенаправленно готовил себя к исследованиям по истории науки. А ведь лишь много позже он прочел у Ларисы Рейснер утверждение, перефразированное им следующим образом: «Если у Вас слишком много различных научных склонностей, то еще не все потеряно: Вы можете стать историком науки» [1, с. 34].

В некрологе, написанном В.С. Кирсановым и С.Р. Филоновичем, отмечено: «Исключенный из реального училища за участие в революционном движении, он смог продолжить образование, лишь вернувшись с гражданской войны» [2, с. 111]. У меня нет документального подтверждения этого утверждения, но в силу ряда причин я склонен считать его верным. Раскрою эти причины, в частности, чтобы показать лабораторию, или кухню, моей работы.

Прежде всего, приведенные выше слова кажутся мне правдоподобными, поскольку одним из авторов указанной статьи был Владимир Семенович Кирсанов (1936–2007), многолетний сотрудник и друг Кузнецова, с детства, знавший его. Он был сыном известного поэта Семена Исаковича Кирсанова (1906-1972), с которым Б.Г. дружил с молодости до смерти поэта.

Я не знал соавтора В. Кирсанова Сергея Ростиславовича Филоновича, но решил поискать информацию о нем в интернете и попытать связаться с ним. Это оказалось совсем нетрудно, С.Р. Филонович — доктор физико-математических, специалист в области истории физики и социолог, декан Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики. Обнаружив это, я 4 марта 2016 года отправил ему имейл, представился, сообщил, что пишу статью о Б.Г. Кузнецове, и спросил его, знал ли он Кузнецова и откуда информация об исключении Б.Г. из реального училища. Уже 6 марта я получаю ответ, из которого узнаю, что Филоновича связывали с Б.Г. довольно близкие отношения. И далее он сообщает: «Возможно, в одной из бесед с Б.Г. я и узнал об истории, касающейся его исключения из реального училища. Но память несовершенна: вполне возможно, что эта информация исходила от В.С. Кирсанова, который знал Б.Г. с детства. Наконец, самая невероятная гипотеза состоит в том, что об исключении Б.Г. я мог узнать от своего учителя по педагогическому институту им. Ленина, профессора Николая Николаевича Малова, ровесника Б.Г., отец которого, со слов Б.Г., был директором того самого реального училища, где учился Б.Г. Мир тесен!». Да, действительно, «Мир тесен».

И вот — третий аргумент в обоснование моего доверия утверждению Кирсанова и Филоновича, оно в целом соотносится с тем, что мне известно из семейной хроники. Я помню дореволюционную на толстом картоне фотографию, на которой изображены два сорванца в мундирчиках реалистов: Борис и Моисей Шапиро. Братья были двойняшками и на протяжении всей жизни сохраняли глубокую дружбу. Еще школьником я знал, что у меня есть два дяди — родные братья — и удивлялся, почему один из них — Борис Григорьевич Кузнецов (он жил в Москве), а другой — он тогда был военно-морским инженером и служил в Либаве (теперь — Лиепая, Латвия) — Моисей Соломонович Шапиро. По воспоминаниям моей мамы, в годы Гражданской войны Борис, по совету комиссара или командира отряда (скорее всего, Кузнецова), сменил еврейскую фамилию Шапиро на русскую Кузнецов и отчество Соломонович на Григорьевич. Вряд ли это спасло бы его, окажись он в плену у махновцев, но все же было не столь вызывающим. При этом он не менял своей национальности, в «Личном листке по учету кадров» указано «еврей».

Далее все становится более определенным, документированным, ибо процесс получения высшего образования отражен в «Личном листке». В 1920 году Кузнецов поступил на электротехнический факультет Политехнического института в Днепропетровске (до 1926 года город назывался Екатеринославом), который закончил в 1925 году. Практически одновременно, с 1922 по 1927 годы, он учился на историческом факультете университета в Днепропетровске. Другими словами, уже в ранней молодости Кузнецова привлекали к себе физика и техника, а также — история.

Что еще вместили в себя эти годы? С марта 1921-го по октябрь 1922 года Кузнецов, лишь в октябре 1923 года ему исполнится 20 лет, служил помощником начальника учебной части 33 пехотных курсов. Возможно, этот факт подтверждает то, что у него был некий опыт участия в боевых операциях, так как трудно допустить, чтобы молодых бойцов обучал человек совсем «со стороны». С октября 1922-го до августа 1924 года он — лектор одного из райкомов КП(б) Украины. Возможно, там он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Затем три года, с августа 1924-го по июль 1927 года, Кузнецов, будучи еще студентом двух вузов, работал преподавателем Совпартшколы, и в 1925 году он становится членом КП(б) Украины.

Окончив университет, вчерашний студент и одновременно — опытный преподаватель, Кузнецов уезжает в Москву, и в 1927–1930 годах он обучался в аспирантуре Института экономики Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). При этом практически все это время он преподавал в Промакадемии, вскоре ставшей кузницей ранней советской номенклатуры.

Итак, «десятилетка» (1920–1930) Кузнецова была более, чем интенсивной и эффективной в плане накопления и передачи знаний. Он входил в нее провинциальным юношей, влекомым идеями о коммунизме, еще до революции читавшим книгу по экономике известного народовольца А.Н Баха и увлекавшимся идеями М.А. Бакунина. И он завершил ее молодым московским интеллигентом, ориентировавшимся во многих вопросах математики, физики и техники, истории и экономики. Добавлю, мама Бориса и Моисея (дома — Муся), Анна Марковна Шапиро родилась в 1870 году, подчеркивала, что была ровесницей Ленина, прожила почти сто лет и всегда сохраняла отличную память. Она училась во Франции или Бельгии, в совершенстве знала французский язык и всегда на ее столике у кровати была какая-либо французская книга. Мне запомнился один разговор с ней, она тогда читала первое издание книги Кузнецова «Эйнштейн» и сказал мне: «Я всегда знала, что Муся очень хорошо пишет, но оказывается, Боря — тоже».

Мама обучила сыновей французскому языку, и Б.Г. всю жизнь был франкоманом, любил и знал Париж, французскую историю и культуру. Это способствовало тому, что уже в послевоенный период он обсуждал серьезнейшие научные и гуманистические проблемы с Фредериком Жолио-Кюри и Луи де Бройлем, дружил с Александром Койре и Ильей Пригожиным, которым, несмотря на их русские корни, много легче было говорить по-французски. В добрых отношениях он был также с Эльзой Триоле и Луи Арагоном.

В аспирантуре РАНИОН Кузнецов учился одновременно с будущим известным историком Великой французской революции и биографом Наполеона А.З. Манфредом. Они поселились в одной комнате общежития, и их знание социально-политической истории Франции, их любовь к культуре этой страны — Манфред с раннего детства прекрасно знал французский язык — соединили их на всю жизнь [1, с. 65-74].

Внимание Кузнецова к развитию французской науки просматривается на протяжении всей его жизни. В 1937 году он опубликовал в «Правде» статью «Декарт и русская наука» [3], а через 30 лет, совместно с известным историком науки И.Б. Погребысским, — книгу «Французская наука и современная физика» (1967).

Пытаясь восстановить более чем столетней давности события в жизни Б.Г. Кузнецова, приходится обращать внимание на при первом прочтении мало заметные факты, приведенные в его единственной биографической книге «Встречи» [1], в которой, к тому же, не он — главный герой, а его собеседники, встречи с которыми он вспоминает. Так, при описании обстоятельной беседы с известным народовольцем академиком Николаем Александровичем Морозовым (1854–1946), Б.Г. вспоминает о крупном ученом и революционере академике Алексее Николаевиче Бахе (1857–1946), который был лишь немного младше Морозова. С Бахом Кузнецов часто встречался перед войной, поскольку сотрудничал с ним в редакции одного из научных журналов. И вот здесь-то Б.Г., имея в виду Баха, мимоходом замечает: «Его революционную, экономическую брошюру я читал еще в детстве, до революции <…>» [1, с. 46].

Скорее всего, именно эта книга породила интерес Кузнецова к экономике, который он сохранял на протяжении всей жизни. В книге «Физика и экономика» (1967) он писал: «С самой ранней юности (а она начиналась у нашего поколения в отроческие годы) меня увлекали экономические проблемы электрификации и проблемы теоретической физики», и здесь «ранняя юность, совпадающая с отрочеством» коррелирует со словами «я читал еще в детстве, до революции». Поэтому мне показалось интересным узнать, какую книгу Баха мог читать в юности Кузнецов, и, не зная истории дореволюционной марксистской экономической литературы, мне думалось, что это будет непростая задача. Но я ошибался, у Баха до революции вышла лишь одна такая книга, а после революции, вернувшись из многолетней эмиграции, он занимался в основном исследованиями в области биохимии.

Речь идет о брошюре «Царь-голодъ», впервые вышедшей в 1883 году, в ней Бах обобщил содержание своих лекций для рабочих по основам экономического учения К. Маркса. В качестве названия книги использованы две строки из поэмы Н.А. Некрасова «Железная дорога»: «В мире есть царь: этот царь беспощаден, / Голод названье ему». Книга выходила под указанным названием с подзаголовком «Экономические очерки» или просто — «Экономические очерки». В электронном каталоге Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге приводятся библиографические карточки на свыше 20 изданий брошюры в России: Санкт-Петербург (позже — Петроград), Москва, Одесса. Самара, Смоленск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Гельсингфорс (после 1917 года — Хельсинки) — и за границей: Берлин, Женева. Участвуя в революционном движении, как отмечают Кирсанов и Филонович, братьям было несложно ознакомится с содержанием этой работы.

Вообще, анализируя биографию Кузнецова, неожиданно обнаруживаешь, что та его первая, заочная встреча с Бахом фактически проложила путь Б.Г. к деловому и человеческому общению с выдающимися русскими исследователями, успевшими добиться значительных успехов в избранных ими научных направлениях еще до Революции 1917 года и оставшихся в стране (или вернувшихся в страну), чтобы как ученые и граждане содействовать строительству нового общества. Так получилось, что уже в ранние годы, только начиная свои историко-научные поиски, Кузнецов многократно встречался и обсуждал многие ключевые вопросы развития науки с академиками В.И. Вернадским, В.Л. Комаровым, Г.М. Кржижановским, А.Ф. Иоффе и другими выдающимися учеными. Думаю, что это редчайший случай в пространстве научной коммуникации, тем более — межпоколенной. Ведь Б.Г. был значительно младше свои собеседников.

Вернемся, однако, в 1930-е и продолжим рассмотрение коммуникационного мира Кузнецова, который, как будет видно ниже, был огромен и многослоен. В одной из ниш коммуникационного пространства Б.Г., в силу специфики его творчества, мы встречаемся с крупнейшими естествоиспытателями и философами всех времен, ибо мысленный диалог с ними был одним из главных инструментов историко-научных исследований Кузнецова. Она начала формироваться во второй половине 1930-х годов, когда он приступал к исследованиям по истории науки, но на рубеже 20–30-х его коммуникационный мир был более личностным и включал в себя друзей юности и студенческой поры, а несколько позже — профессионалов в сфере энергетики. Считая мощный профессиональный и гражданский рост Б.Г., который в общих чертах был описан выше, его личным достижением, необходимо все же видеть в этом и «поколенческое» начало. Он — из той генерации, которая восприняла вызовы революции, времени и быстро взрослела: вспомним его слова о юности, начинавшейся в отрочестве.

В качестве примера близких друзей Бориса и Моисея назову трех братьев Тайцев; их дружба началась в ранние 1920-е еще в Екатеринославе. Старший брат, профессор Ной Юриевич Тайц (1896–1974), всю жизнь прожил в Днепропетровске, стал мировой известности металлургом, автором многих учебников, основателем электротермической школы в металлургии. Трагически сложилась судьба среднего брата — Михаила Тайца (1902–1941). Он в совершенстве знал французский и немецкий языки, уже в 18 лет вступил в партию. Он много лет работал с А.П. Розенгольцем (1889–1937), крупным военным чиновником правительства В.И. Ленина, полпредом в Великобритании и наркомом внешней торговли СССР. По поручению Розенгольца, Михаил Тайц служил в советском посольстве в Германии, отвечая за закупки цветных металлов. В 1933 году Михаил Тайц вернулся в Москву и работал в главном центре идеологии после ЦК ВКПб: Институте Маркса — Энгельса — Ленина. А далее: 29 июля 1939 года он был арестован и 18 июня 1941 года — расстрелян.

Можно допустить, что Михаил Тайц хорошо знал экономику, во всяком случае Кузнецовым вместе с ним в 1930 году была написана его первая книга «Об “организационном капитализме”». Эта небольшая брошюра, 64 страницы, была опубликована в Харькове и вышла немалым тиражом — 7000 экземпляров [4].

Металлургом был и третий брат — Аркадий Тайц (1906–1995). После окончания института в Днепропетровске он работал в Ленинграде в аллюминиево-магниевой индустрии, и все шло успешно. Но, начиная с 1934–1935 годов, жизнь его стала невыносимой из-за страха доносов, обвинений во вредительстве или идеологическом преступлении, усмотренном в неточном высказывании. В архиве его сына, Дмитрия Тайца, физика, живущего в Петербурге, сохранились два письма, показывающие, как друзья Аркадия спасали его жизнь. Автором первого является Б.Г., второго — друг Аркадия Тайца, всемогущий организатор советской металлургии Петр Фадеевич Ломако.

«В Свердловский РК ВКПб

По просьбе А.Ю. Тайца сообщаю, что я в 1923–1927 г. работал в Днепропетровске, хорошо знал его и могу подтвердить, что Манусов, Пятакова и Перлин не являлись его друзьями.

Член ВКПб п.б. 0049336. Организация И-та Ист.Техники

Киевского района г. Москвы. Б. Кузнецов 2/Х-1937 г.»

Письмо от 15 ноября 1939 года № Л-791 (с гербом) из «Народного Комиссариата цветной металлургии СССР, на имя А.Ю. Тайца и директора Всесоюзного алюминиево-магниевого института (А. Д. Ходыко):

«Предлагаю откомандировать на КМЗ (Урал) сроком до 2-х лет главного инженера проекта т. Тайца А.Ю. для использования на руководящей работе КМЗ.

Заместитель народного комиссара цветной металлургии П. Ломако»

Все всё понимали, распоряжение Ломако было исполнено вмиг, даже до того, как письмо пришло в Ленинград. Запись в трудовой книжке А.Ю. Тайца: «Освобожден ВАМИ 15 ноября. Приступил к работе на КМЗ (Урал) 15 ноября». Мгновенное «исчезновение» из Ленинграда!

Теперь, развивая утверждение о том, что 20-е – 30-е годы в культуру вошло много талантливой молодежи, рассмотрю еще одну грань коммуникационного пространства Кузнецова. Это поможет лучше представить его внутренний мир и, думаю, приблизиться к раскрытию каких-то сторон его творчества. Конечно, речь не может идти о специфике его собственно историко-научных построений и его трактовках сложнейших вопросов эволюции картины мира. Но, с другой стороны, творчество ученого всегда пронизано какими-то глубокими личностными, интимными воспоминаниями, оно глубоко биографично.

Все, о чем я пишу, было давно, многое потеряно навсегда, но все же кое-что о жизни Б.Г. в Москве 1930-х (не имеется в виду его работа и собственно деловые связи) еще может быть с той или иной степенью правдоподобия реконструировано.

Из троих братьев Тайцев Б.Г. был наиболее близок с Михаилом, который дружил с поэтом Ильей Сельвинским и, по рассказам знающих людей, встречался с Маяковским. Не имея пока никаких других «зацепок», допускаю, что именно Михаил познакомил Кузнецова с Семеном Кирсановым. Тайц и Кирсанов были ровесниками, воспитывались в еврейских семьях, оба приехали в Москву из крупных культурных центров Украины (Днепропетровск и Одесса) в середине 1920-х. Их московские дороги вполне могли пересечься.

Мой интерес к истории знакомства Б.Г. и Семена Кирсанова вызван тем, что из этой «точки» можно перейти к освещению некоторых сторон жизни Б.Г., крайне важных для понимания его мира, в частности — круга его московских друзей. Осенью 2015 года мои поиски помогли мне познакомиться с Ольгой Хазовой, вдовой Владимира Кирсанова, сына поэта. В одном из своих писем я спросил ее: «… что могло на протяжении многих лет притягивать Семена Кирсанова и Бориса Кузнецова? Все же они — из разных социальных страт: поэтической (литературной) и академической…». Она написала мне: «Поскольку я много встречалась с Б.Г., меня не удивляет его близость с Семеном Кирсановым. Он не был похож на кабинетного ученого, он был человек тонкого остроумия, шармер, в присутствии женщин вообще не говорил о науке. С Семой они — друзья юности. Когда Боря возвращался из Германии после войны, он подъехал с друзьями к Большому театру на трофейном “Хорхе” и бросил его там. Ну разве это не говорит о нем?». Но следует заметить, что Кирсанов, признанный первооткрывателем ряда современных направлений русской поэзии, был весьма образованным человеком. По воспоминаниям Ираклия Андроникова, Кирсанов мог со знанием дела поговорить с разными людьми на разные темы: и о составе березового сока, и о теории относительности, и о многом другом.

В заметке о Семене Кирсанове, размещенной в «Вики», сказано, что в 1928 году он женился на актрисе Клавдии Бесхлебных. И далее: Клавдия отличалась общительностью, вызывала симпатию у известных людей. Среди ее ближайших друзей были блестящие артисты балета Асаф Мессерер и его сестра Суламифь, легенда советского кинематографа 20-х Анель Судакевич, известный журналист Михаил Кольцов, художник Александр Тышлер, шахматист Михаил Ботвинник. Клавдия помогла Кирсанову расширить круг знакомых. В воспоминаниях Кузнецова об известном физике Я.И. Френкеле (1894–1952), его расположенности к людям, есть неожиданно высказанное воспоминание: «Просто я почувствовал то же, что ощутила Клава Кирсанова, когда увидела Эйнштейна». Когда это было? В связи с чем? Где? Трудно сказать, ясно лишь одно — до войны, ибо Клавдия Кирсанова умерла от туберкулеза в начале 1937 года, ей было 29 лет.

Ольга Хазова сделала мне драгоценный подарок: она сканировала несколько фотографий конца 1920-х — начала 1930-х, на которых изображена небольшая молодежная компания, отдыхавшая, возможно в Крыму или на Кавказе. Пока мне не удалось определить всех, кто изображен на них, но и без этого можно утверждать, что это были очень интересные люди. На одной из них на фоне невысокой горы сидят и стоят восемь человек: четыре молодые женщины и столько же мужчин. Среди известных мне мужских лиц: молодые Борис Кузнецов и Семен Кирсанов. Определены также три красивые женщины: в первом ряду сидят Суламифь Мессерер и Клавдия Кирсанова, за ними стоят две молодые женщины, одна из них Анель Судакевич.

Из личной коллекции Ольги Хазовой

Вот как уже в конце жизни Суламифь Мессерер писала о Судакевич: «Анель была знаменитостью. Актриса немого кино и сногсшибательная красавица, она в то время являлась в СССР национальным идолом, наподобие Шарон Стоун и Джулии Робертс в сегодняшней Америке. Судакевич останавливали даже на пыльных тропинках такого забытого богом уголка, как Хоста, и просили автограф» [5, с. 46]. А, может быть, эти фотографии и были сделаны в Хосте?

Легко понять, что скучный, зажатый, занудливый человек мог лишь случайно оказаться в таком окружении, но Кузнецов там был «своим».

О Семене Кирсанове, Суламифи Мессерер, Анели Судакевич написано немало, я хотел бы здесь немного сказать лишь о Суламифи, ибо в течение десяти лет она была женой Б.Г. Вполне возможно, что встретились они у Кирсановых.

Суламифь Михайловна Мессерер (1908–2004) принадлежит к известной семье Мессереров-Плисецких, внесшей большой вклад в развитие советского и российского искусства и культуры. В аннотации к ее книге «Суламифь. Фрагменты воспоминаний» сказано: «Имя замечательной балерины и педагога Суламифи Мессерер навсегда останется в истории русского и мирового балета. Прожив чуть менее века, она была свидетельницей многих событий двадцатого столетия, объездила весь мир, блистала на сцене и воспитывала следующие поколения талантливых артистов, пережила годы сталинских репрессий, личные трагедии, а на восьмом десятке лет решилась круто изменить свою жизнь…». 7 февраля 1980 года, во время гастролей Большого театра в Японии Суламифь, Мессерер вместе с сыном попросила политического убежища в Англии.

Суламифь Мессерер была яркой, уникальной личностью. В 1926 году она окончила Московское хореографическое училище и вскоре стала солисткой Большого театра. В 1928 году на Всесоюзной спартакиаде, которая одновременно была и чемпионатом СССР по плаванию, она стала двукратной чемпионкой.

В поисках информации о Суламифи Мессерер я познакомился с ее племянником Азарием Мессерером, журналистом, переводчиком, доктором филологических наук и пианистом, с 1981 года живущим в Америке. Он сообщил мне ценную информацию о Суламифи и попросил своего кузена Михаила Мессерера (1948 г.р.), ее сына от второго брака, главного балетмейстера петербургского Михайловского театра, отсканировать для меня нескольких страниц воспоминаний своей матери. Вот что писала Суламифь о начале своего замужества:

«Балетная критика благосклонно приняла мою Китри. Особенно похвалили богатую гамму ее чувств.

“…В образе простой испанской девушки, борющейся за свое счастье, Мессерер правдиво и убедительно передавала многообразные чувства своей героини. Здесь и радость встречи с возлюбленным, и вспышка ревности, и горделиво-презрительное отношение к богатому жениху, и притворное отчаяние в сцене инсценированного Базилем самоубийства…”.

Критику невдомек, что именно помогало мне в конце 20-х годов “правдиво и убедительно” воссоздать “радость встречи с возлюбленным”. А объяснение простое. Я была влюблена.

В 1930 году я вышла замуж за Бориса Кузнецова, приятеля моих старших братьев.

Милейший и добрейший человек, красавец необыкновенный, он занимался экономикой. В свои 26 лет уже стал профессором. Между делом писал книгу о Лобачевском.

Ни цветов, ни обручальных колец у нас не было. Тогда все это считалось мещанством, мелкобуржуазными пережитками.

Тем не менее десять лет наш семейный очаг и грел, и радовал нас обоих. Поначалу мы жили в квартире у отца, в моей комнате. О ребенке, правда, в то время не помышляли. Мое имя только восходило на афишах Большого, вводы и новые партии изматывали до предела. Роды могли бы выбить со сцены надолго» [5, с. 67].

Теперь — небольшой фрагмент интервью Михаила Мессерера порталу «Деловой Петербург» (20 августа 2012 года). Он вспоминает конец 1930-х, когда Майя Плисецкая воспитывалась в семье Бориса Кузнецова и Суламифь:

«Мама обожала Майю. Когда ее отца, крупного советского чиновника, расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ, Майя жила у моей мамы, которая ее воспитывала, следила за тем, чтобы девочка продолжала учиться в школе Большого театра. И, когда пришли забирать Майю в детский дом для детей врагов народа, где, разумеется, ни о каком балете не могло быть речи — то есть мир лишился бы великой Плисецкой, — мама легла на пороге: “Через мой труп!” Можете себе представить: в 1938-м! Как сказали маме, единственным законным путем избежать детского дома было усыновить (дурацкое слово, но именно так, а не удочерить) Майю. Что она и сделала. Когда люди открещивались от мужей, жен, родителей, детей, мама ходила и пробивала это усыновление. Мама была героиней!» [6]

Безусловно, сказанное в полной мере распространяется именно на Суламифь, но, косвенно, говорит и о Кузнецове. Трудно допустить, чтобы она одна без какого-либо обсуждения с мужем принимала решение о том, чтобы совсем юная Майя Плисецкая, дочь «врагов народа», жила с ними, и тем более — о ее удочерении.

Закончим наш рассказ фрагментом воспоминаний Суламифь Мессерер о завершении семейной жизни с Б.Г.:

«“Большой” вернулся в Москву в 1944-м, а я оказалась в столице раньше. Постепенно возвращались люди из эвакуации. Тогда и пробилась ко мне сквозь гарь и боль воюющей страны весточка от Бориса.

Промеж вымаранных цензором строк — разрозненные, казалось, бесстрастные фразы. Жив, более-менее здоров, когда вернусь — неизвестно.

Окольными путями до меня дошла молва: у Бориса в эвакуации нашлась женщина. Нормальный для военного времени оборот событий…

Вернувшаяся из эвакуации сестра ютилась у меня в коммуналке с тремя детьми. Я ответила мужу, обрисовала теснотищу в нашем колхозе. Не мог бы он не спешить с приездом? Ведь жить пока негде.

Борис, видимо, по-своему истолковал мою просьбу. В каком-то смысле у него имелись на то основания: война впрыснула что-то вроде наркоза в наши чувства, мы долго ничего не знали друг о друге, и постепенно жизнь одного перестала быть жизнью другого.

Светлый, добрый человек, Борис понимал это лучше меня. Он не вернулся.

Больше мы не встречались» [5, с. 151].

Я стал достаточно регулярно бывать в Москве и останавливаться в семье Кузнецовых в первой половине 1960-х годов, так что я не мог познакомиться с Суламифь Мессерер. Но и от Б.Г., и от членов его семьи я слышал о Мите — так Суламифь называли все, близко знавшие ее — лишь слова, пронизанные добром, теплом. А прочитав приведенные выше ее слова о любви к Борису Кузнецову, о том, что это помогло ей раскрыть образ Китри в балете «Дон Кихот», я, естественно, задумался о том, что удивительная плодотворность исследовательской деятельности Б.Г. на протяжении всех 1930-х годов тоже может быть в значительной мере отражением чувства влюбленности в Миту, которое он тогда безусловно испытывал.

После войны женой Б.Г. стала Римма Леонидовна Нарышкина (1924–1985), я хорошо знал ее, был с ней дружен. Римма была очень красивой, элегантной, стильной женщиной. Когда они поженились, по-моему, она была еще студенткой Московского государственного института международных отношений, потом она занималась вопросами гражданского законодательства за рубежом, прежде всего — в США, стала доктором юридических наук, профессором, автором ряда монографий и учебников.

Закончу тему коммуникационного мира Кузнецова его словами о том, что живое общение, встречи, беседы, споры, близкое личное знакомство дают такой импульс научной интуиции, какого не дают книги, и особенно это важно в случае извилистого пути в науке. Именно таким и было его движение в историю науки. Уверен, что он назвал лишь малую долю тех, с кем он был знаком, обсуждал многие темы, но все равно получился очень впечатляющий ряд представителей мира литературы и искусства: Афиногенов, Леонов, Асеев, Сельвинский, Качалов, Ливанов, Чирков, Прокофьев, многие звезды балета, начиная с Гельцер и завершая Плисецкой.

Предвоенное десятилетие

Вернемся в начало 30-х и рассмотрим, как складывалась карьера Кузнецова после завершения аспирантуры в РАНИОН. В самом общем плане сделать это несложно, необходимая информация есть в «Листке по учету кадров» и в «Автобиографии». 30-е годы — время развития энергетики и повышенного внимания к истории энергетической техники и электротехники. То был передний край науки, все достижения в области физики и техники на Западе и в СССР рассматривались применительно к решению актуальных задач энергетики. Б.Г., с его прекрасным образованием и чутьем на новое, умением слушать и прекрасными ораторскими данными, оказался в высшей степени востребованным. В июле 1930 года он — заместитель начальника сектора электрификации Госплана СССР и одновременно заведующий кафедрой Планового института. Обе эти должности он оставляет в ноябре 1931 года и в 28 лет становится директором Всесоюзного института энергетики и электрификации. В автобиографии Кузнецова отмечено, что в 1930–1932 годах он составлял схемы электрификации некоторых регионов страны, участвовал в разработке плана электрификации на вторую пятилетку и был одним из первых составителей схемы единой высоковольтной сети СССР.

Кузнецов принимал активное участие в работе ГОЭРЛО, в 1931 году выходит его монография «Единая высоковольтная сеть СССР в перспективном плане электрификации» [7], а через год под его редакцией увидела свет книга «Основные энергетические ресурсы СССР и потенциальные торфяные и гидроэнергетические базы. Материалы к новому перспективному плану электрификации СССР».

Но вскоре, в феврале 1933 года, он переходит в Академию наук СССР на позицию старшего научного сотрудника Энергетического института. При этом не останавливается его активная преподавательская деятельность: с февраля 1933-го и до осени 1939 года он заведовал кафедрой истории энергетической техники Московского энергетического института. В 1936 году защищена докторская диссертация по экономике «Генезис некоторых электротехнических принципов». В одном из разговоров с С.Р. Филоновичем Б.Г. рассказал, что ему разрешили сразу защищать докторскую диссертацию. Что касается степени по экономике, то это было обусловлено интересами ВАКа (или органа, исполнявшего в те годы аналогичные функции), которому были нужны люди для формирования советов по защите диссертаций в области экономики. Таких людей не хватало, поэтому Б.Г. за историческую работу присудили степень по экономике. Я думаю, что для этого были и более веские обстоятельства: диссертация, конечно же, носила междисциплинарный характер.

В целом мы видим, что к 33 годам Кузнецов стал не только одним из крупнейших экспертов в области развития энергетической системы страны, специалистом по истории и экономике энергетической техники, но он приступил к реализации своей давней мечты — изучению истории физики, пусть пока в относительном узком направлении — в энергетике. По-видимому, окружавшие его люди, которые были много старше его и обладали несравненно большими, чем он, знаниями и опытом, видели его серьезные устремления к пониманию законов природы и его готовность к постижению методологии и духа науки. Чем еще можно объяснить его тесное сотрудничество с такими крупными учеными, людьми масштабного, во многом — планетарного мышления, как академики В.И. Вернадский, В.Л. Комаров, Г.М. Кржижановский и А.Е. Ферсман?

Уже в начале 1930-х Кузнецов начинает активно публиковать результаты своих исследований по истории науки. В 1933 году им была опубликована брошюра «Исторические истоки современной дискуссии о природе электрического тока», в 1934 году в очередной выпуск «Истории техники» включена его объемная статья «Исторические корни работ Фарадея». Возможно, это была одна из его первых работ, в которых общая историко-научная проблематика рассматривалась в историко-биографическом контексте [8].

Во второй половине 1930-х тематика исследований Кузнецова расширяется, он стремится понять, по каким направлениям будет развиваться наука и техника и какие за этим последуют преобразования в промышленности и обществе. Приведу названия нескольких его предвоенных книг: «Очерки по истории электротехники» (1936), «История энергетической техники» (1937), «Освоение естественных богатств Союза ССР» (1938), «О новом этапе в развитии науки» (1939), «Очерки истории русской науки» и «Коммунизм и техника будущего» (1940). Уже по названиям этих книг видно, что к концу 1930-х Кузнецов-энергетик постепенно становится историком техники.

В интересной, недавно опубликованной статье С.С. Илизарова [17] о творчестве крупнейшего русского историка и социолога науки Т.И Райнова (1888–1958) сказано, что во время одной из встреч Райнова с В.И. Вернадским обсуждалась судьба сборника «Очерки по истории естествознания XVI — перв. полов. XVIII вв.» (IV том «Всеобщей истории естествознания»), оргредактором которого был Райнов. Проект не был реализован, но сохранились документы, по которым можно судить о содержании и авторах задуманных материалов. Кузнецов должен был подготовить в этот сборник три статьи общим объемом в 4 п.л.: «Возникновение капиталистического производства и общий характер естествознания мануфактурного периода», «Ломоносов–естествоиспытатель» и «Мировоззрение и естествознание мануфактурного периода». К сожалению, творчество Райнова как социолога науки крайне мало изучено, и потому сложно даже предположить, как ему виделась общая концепция сборника, но в любом случае нельзя пройти мимо факта включения Кузнецова в состав авторов рассматриваемого коллективного труда. Ведь это означает, что уже в конце 1930-х в своих взглядах на развитие техники и науки Кузнецов был не только собственно историком, но и социологом.

Прослеживая освоение Кузнецовым историко-научного пространства, стремление к разработке им новых направлений, я все же был несколько удивлен, прочитав статью Е.Б. Музруковой и Л.В. Чесновой «Советская биология в 30–40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы» [9]. Авторы статьи отмечают, что в 1939 году журнал «Успехи современной биологии» находился в очень сложном положении. Он продолжал печатать статьи по генетике, экспериментальной эмбриологии, дарвинизму видных ученых, не желавших делать реверансы Т.Д. Лысенко и использовавших для прикрытия в лучшем случае авторитет Ч. Дарвина и К.А. Тимирязева. Поэтому, полагают Музрукова и Чеснова, в специальном выпуске журнала, приуроченному к 60-летию Сталина, была опубликована работа Б.Г. Кузнецова «Естествознание сталинской эпохи». Далее следует комментарий авторов статьи: «Даже такой умный, талантливый человек пытался продемонстрировать свое соглашательство, лояльность редколлегии и журнала по отношению к процессам, происходившим в науке и в самой биологии». В качестве иллюстрации своих утверждений они цитируют слова Кузнецова: «…воспоминание о тяжелом прошлом русской науки, мысль о тяжелом настоящем науки за рубежом еще больше сплачивает советских ученых под знаменем Великой Октябрьской социалистической революции, которой наука обязана своей свободой» — и приводят еще несколько подобных утверждений Б.Г.

Легко понять, что такой стиль статьи был условием ее публикации в «сталинском» выпуске журнала, и потому и ее содержание, и ее язык бессмысленно обсуждать с историко-научной точки зрения. Но мне интересно, почему статья о естествознании, более того — о работах Т.Д. Лысенко в области агротехники, была заказана недавнему энергетику? Сами авторы делают такое допущение: «Вполне возможно, что статья Б.Г. Кузнецова, явившись своеобразным индикатором на верность идее и вождю, позволила журналу еще некоторое время печатать статьи антилысенковского толка».

Пожалуй, с этим можно согласиться, но одновременно нельзя исключить того, что эта статья была написана Б.Г. по личной просьбе Президента АН СССР В.Л. Комарова, в 1939 году ставшего ответственным редактором «Успехов современной биологии». Они познакомились в 1936 году, и вот как в начале 80-х Б.Г. вспоминал их встречи. «Я начал довольно часто ходить к Комарову иногда по редакционным делам (имеется в виду журнал «Вестник Академии Наук» — Б.Д.) <…> а подчас без всяких дел. Комаров мне часто рассказывал о своих путешествиях на Восток <…> Потом беседы принимали более общий характер. Несмотря на разницу в возрасте, установилась и росла эмоциональная близость». Таким образом, первое, что можно заключить из всего сказанного, это то, что к концу 30-х Кузнецов рассматривался научным сообществом как историк науки широкого профиля, и второе — что его статья «Естествознание сталинской эпохи» была не научной, а откровенно политической. Прочитав все это в раннем варианте настоящей статьи, С.Р. Филонович вспомнил рассказ Б.Г. об одном из трудных событий в его жизни. Уже после войны его вынудили написать книгу о вкладе Сталина в развитие естествознания. Он понимал, что публикация этой книги нанесет непоправимый вред его репутации, но сделать ничего не мог. Книга была написана, и Б.Г. прислали верстку. Что делать? Он всячески оттягивал момент возвращения верстки в издательство и дотянул… до смерти Сталина.

Выход из содержания науки в ее историю

В хронологическом отношении рассматриваемый ниже материал в полной мере вписывается в предвоенное десятилетие, тем не менее я выделяю его в самостоятельный параграф. Здесь предпринимается попытка показать, пусть в самых общих чертах, движение Кузнецова, «рожденного для истории и философии науки», в сторону истории науки.

Теперь для освещения некоторых событий начала 1930-х обратимся к воспоминаниям Б.Г., изложенным в его книгах «Физика и экономика» [10] и «Встречи» [1]. Конечно, примем во внимание тот немаловажный факт, что логика и траектория этого движения Б.Г. в сторону академической науки и истории науки излагалась им в конце 1960-х (в первом случае) и в начале 1980-х (во второй книге), т.е. через много десятилетий после описываемых событий и в понятиях нового времени, но с этим ничего не поделаешь. Ведь мы имеем дело не с дневниковыми записями, но именно с воспоминаниями, к тому же не предназначенными для написания биографии носителя этих воспоминаний. Хотя, безусловно, это и к лучшему.

Прежде всего Кузнецов отмечал, что в 1920–1930-е годы в СССР происходил процесс планомерного практического освоения результатов классической физики, а он в 30-е годы участвовал в составлении перспективных планов электрификации, которая фактически была применением достижений классической физики к производству. Особенность того периода перспективного планирования Кузнецов видел в том, что главными участниками этой работы были авторы основных разделов плана ГОЭЛРО, которые сохранили атмосферу и стиль работы этой структуры. Возглавлял все это направление Г.М. Кржижановский, который трактовал электрификацию как воплощение «новейшей электромагнитной теории».

Здесь вполне уместно рассказать об отношениях, связывавших многие годы Б.Г. с Кржижановским, ибо они во многом объясняют его столь стремительное движение по карьерной лестнице и его превращение из энергетика в историка науки. «С Г.М. Кржижановским я познакомился, — вспоминал Б.Г., — в один из весенних дней 1930 года. Я впервые пришел нему, чтобы поговорить о некоторых вопросах, поднятых тогда в нашей литературе. Поводом была моя статья “Генплан и электрификация”, опубликованная накануне в “Торгово-промышленной газете”, но разговор быстро перешел на более общие темы. Получилось так, что через десять минут я поведал Глебу Максимилиановичу о раздиравшем тогда (отчасти и теперь) мою душу противоречии: меня одновременно интересовали и теоретические проблемы новой физики и технико-экономические проблемы». И затем Кузнецов заметил: «Вскоре после первой встречи с Г.М. Кржижановским я начал работать в Госплане» [1, с. 17–19].

К тому моменту Г.М. Кржижановский (1872–1959) уже давно был признанным специалистом в области планирования и реализации крупных общегосударственных технологических и социально-экономических программ, именно он в начале 1920 года по заданию Ленина подготовил работу «Основные задачи электрификации России» и стал председателем Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В течение 1920–1930-х годов он был первым председателем Госплана, а затем возглавлял Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности. В 1929 году Кржижановский был избран академиком АН СССР и десять следующих лет был ее вице-президентом. Можно допустить, что он сразу рассмотрел в пришедшем к нему 26-летнем экономисте немалый исследовательский и гражданский потенциал. Не удивительно, что, когда Кузнецов написал прогнозную статью для подготавливавшегося А.М. Горьким издания «Две пятилетки» и Горький предложил ему перейти в редакцию этого издания, Кржижановский решительно воспротивился. Но несколько позже, в 1936 году, он поддержал Б.Г., который решил перейти в академический Институт истории науки и вспомнил, что на один из дней рождения Кузнецова подарил ему книжку Киплинга «Кот, который ходит сам по себе». Подарил с намеком, сказав ему: «Ты и есть такой кот. Но мир науки так же тесен, как и мир в целом, а у нас с тобой склонность бродить по этому миру. Мы еще встретимся в энергетической области».

Зимой 1930–1931 года, вспоминал Кузнецов, разработчиков планов электрификации, созданием которого занимался энергетический сектор Госплана СССР, стали консультировать крупнейшие электротехники того времени, рассказывавшие о новых возможностях передачи мощных потоков электричества на большие расстояния — тысячи километров. Основным источником сведений об экспериментах в новых по тем временам областях экспериментальной физики был известный физик академик А.Ф. Иоффе. Здесь я должен немного рассказать о встречах Кузнецова с Иоффе, ибо он «познакомил» Б.Г. с Эйнштейном и тем самым задал главные объекты размышлений и исследований Кузнецова на все последующие годы: теорию относительности во всех ее аспектах и творчество Альберта Эйнштейна. Более того, тем самым Иоффе, конечно, не зная этого, определил смысл всех историко-научных, философских и социологических поисков Кузнецова. И, смело можно утверждать, направленность всего его творчества, всей его жизни.

Кузнецов хотел посвятить отдельный очерк книги «Встречи» беседам с Иоффе, однако в те годы он был для него в первую очередь участником работ по электрификации. Поэтому материал об Иоффе был включен в воспоминания о Кржижановском.

В начале 30-х Кузнецов по поручению Кржижановского руководил планированием исследований по энергетике и отдаленным проектами по новым источникам энергии. Поэтому, когда Иоффе приходил в Госплан к Кржижановскому, он сразу же приглашал и Кузнецова. Аналогично позже поступал В.В. Куйбышев, который с апреля 1921 года руководил практическим осуществлением плана ГОЭЛРО, а в ноябре 1930 года сменил Кржижановского на посту председателя Госплана СССР.

Постепенно постоянные беседы с Иоффе все дальше уводили Кузнецова от оперативного планирования, все реже в них присутствовала энергетическая тематика, но все чаще — физическая проблематика. А рассказывать Иоффе было о чем, он проводил свое докторское исследование в Мюнхене под руководством Вильгельма Рентгена и был хорошо знаком со многими ведущими европейскими физиками. Первая личная встреча Иоффе с Эйнштейном состоялась в Берлине 19 мая 1922 года. Потом они неоднократно встречались на различных конференциях и в домашней обстановке, они много обсуждали новые открытия в физике и общие мировоззренческие проблема. Интересно воспоминание Иоффе о том, что в ходе совместной долгой поездки в 1926 году на поезде он попытался рассказать Эйнштейну о том, «кто такой Эйнштейн, что это не только и не столько создатель теории относительности, которая принесла ему славу. Не менее важно его влияние на все физическое миросозерцание» [11, с. 434].

Примерно в 1935 году Иоффе рассказал Кузнецову о своих встречах с Эйнштейном, к этому времени Б.Г. уже прочел несколько новых учебников по физике и, по его воспоминаниям, даже писал об идеях Эйнштейна. Но здесь он почувствовал образ Эйнштейна, и это оказалась для него своего рода «встречей на пути в Дамаск».

Летом 1931 года началась подготовка к Всесоюзной конференции по высоковольтным передачам, на ней Кузнецову было поручено сделать доклад о конфигурации единой высоковольтной сети и включенных в нее станциях, это был своего рода набросок генерального плана электрификации страны, учитывающего новейшие достижения физики в дальних передачах электрического тока. В конце концов Б.Г. совместно с опытным экономистом и специалистом в области экономического районирования, гидроэнергетиком, будущим академиком Иваном Гавриловичем Александровым (1875–1936) стали обсуждать список электростанций, которые лет через 10–15 лет будут давать ток в единую сеть. Этот перечень и конфигурация магистральных электролиний были представлены на конференции по передаче электроэнергии на большие расстояния, а многое из сделанного было отражено в названной выше книге Б.Г. о единой высоковольтной сети СССР. Доклад был передан видному экономисту, историку науки и общественному деятелю Модесту Иосифовичу Рубинштейну, который представил эти материалы от имени Кузнецова на 2-м конгрессе по истории науки и техники, состоявшемся в Лондоне в 1931 году. Через 30 лет, отмечает Кузнецов, он встретил на 10-м конгрессе по истории науки несколько человек, которые помнили этот доклад.

В поисках информации о работе Кузнецова в области энергетики я нашел ранее не цитировавшуюся и не отраженную в «Списке научных трудов и изобретений» его небольшую заметку-некролог в связи со смертью И.Г. Александрова, она называется: «Великий инженер» [12]. Прошло почти полстолетия после смерти Александрова, но Б.Г. нашел необходимым вспомнить его добрыми словами: «Когда праздновали 30-летие его инженерной деятельности, я сказал ему с некоторой возрастной бестактностью: “Ну теперь Вам пора писать мемуары!” “Нет, — ответил он, — я умру стоя!”. Умер он, правда, не стоя, а сидя, но как-то очень достойно. Почувствовав приближение смерти, он попросил сестру в палате помочь ему сесть в кресло. Так он сидел, курил и размышлял. Потом он попросил сестру на минуту выйти. Когда она вернулась, Иван Гаврилович был мертв» [1, с. 27].

Итак, в современной терминологии обоснование единой высоковольтной сети СССР было итогом обсуждения экономистами, энергетиками и физиками-экспериментаторами различных аспектов комплексного среднесрочного плана развития электростанций и технологий передачи электроэнергии на большие расстояния. И после этого, а скорее всего в процессе этой работы Кузнецов стал задумываться, благодаря и при поддержке Кржижановского, и том, что можно ожидать от достижений физики и технических наук в более отдаленной перспективе. По воспоминаниям Кузнецова, в 30-е годы в планирующих организациях появлялись физики-экспериментаторы, но не приходили физики-теоретики и, по-видимому, тогда он обратил внимание на то, что прогнозы в технике, которыми он и занимался, не принимают во внимание достижения, направленность развития теоретической физики. Соответственно, энергетические прогнозы 30-х годов становились функциями классической физики, включая классическую электронную теорию, вместе с тем, как писал Кузнецов, многие физики уже знали теорию относительности Эйнштейна, догадывались о грядущем практическом ее использовании и, как следствие, о радикальной перестройке энергетики. Однако эта перспектива никогда, даже неявно, не учитывалась в сколько-нибудь серьезных энергетических проектировках 30-х годов.

По воспоминаниям Б.Г., его с ранней юности увлекали экономические проблемы электрификации и проблемы теоретической физики, но эти интересы не сливались. В частности, в 30-е годы почти одновременное изучение схем электрификации и электротехнических и электрофизических статей, с одной стороны, и изложений теории относительности, с другой, никогда не приводило его к серьезным размышлениям о включении релятивистских энергий в круг целесообразных энергетических трансформаций, в производство. Значит, дело объяснялось не тем, что об электронной теории он и окружающие его энергетики и физики-экспериментаторы знали, а о теории относительности не знали. Б.Г. полагал, что дело заключалось в том, что экспериментальные подтверждения классической электродинамики и электронной теории были совокупностью процессов, уже известных, тогда как экспериментальные подтверждения теории относительности не могли быть воплощены в производство без принципиально новых экспериментов, а по сути — новых теоретических построений. В начале 30-х годов стали известны нейтроны, тяжелые элементарные частицы, не имеющие электрического заряда, в существовании которых видели решение ряда энергетических проблем, но все это не становилось исходным материалом для перспективного планирования. Перспективное планирование исходило из экспериментов, в которых участвовали нерелятивистские энергии, и это ограничивало энергетические прогнозы.

Итак, к середине 1930-х Кузнецов стал в полной мере осознавать, что прогнозы в области энергетики предполагают использование не просто достижений в классической электродинамике, но релятивистской физики и результатов новых экспериментов. Во «Встречах» Б.Г. назвал тот тип мышления, который культивировался в «школе» Кржижановского, динамичным, в смысле существования диалога между старыми и новыми концепциями и, соответственно, по-Кузнецову, историко-научным. Он объяснял использование это термина тем, что в ходе указанного диалога анализируются научные понятия, порожденные разными эпохами. И далее следовал супервывод: «И сам Кржижановский, и все его соратники <…> оказывались в той или иной мере историками науки, даже почти профессиональными. В этом отношении моя судьба не была единственной и никого особенно не удивляла» [1, с. 26].

Теперь вернемся к началу это статьи и прочертим траекторию движения Б. Г. в историю науки. Влияние неких внутренних импульсов, задававших общее, еще очень широкое пространство его интеллектуальных интересов, он начал ощущать рано, это отражено в характере его образования: техническом, историческом и экономическом. Принимая во внимание, что его первая работа заключалась в подготовке перспективных планов электрификации, легко предположить, что эту тему он трактовал не только как прогностическую (или футурологическую), но и как историческую. Беседы с Г.М. Кржижановским принципиально расширили его взгляд на развитие энергетики, он стал рассматривать этот процесс как одно из направлений развития физики. Встречи с А.Ф. Иоффе имели огромное значение для Кузнецова, ибо направили его внимание на изучение теории относительности и творчества Эйнштейна. И здесь он вошел в такую сложную, многомерную проблематику, анализ которой потребовал от него освоения античной науки, затем науки Возрождения и квантово-релятивистской физики и картины мира.

В конце 1930-х годов многократные встречи Кузнецова с академиком В.И. Вернадским — о них надо рассказывать специально — подвели Б.Г. к пониманию неизбежности и необходимости выхода из содержания науки в ее историю.

Так происходило становление Б.Г. Кузнецова историком науки.

Литература

1. Кузнецов Б.Г. Встречи. М: Наука, 1984.

2. Кирсанов В.С., Филонович Р.С. Б.Г. Кузнецов — историк науки, философ, экономист // Вестник РАН, 1986, №3, с. 111–113. Электронная версия: http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=c5e8d650-0d89-4a44-b3b2-5835ed120c2c

3. Кузнецов Б. Декарт и русская наука // «Правда», №211, 2.08.1937. Электронная версия: http://www.oldgazette.ru/pravda/02081937/index1.html

4. Кузнецов Б., Тайц М. Об «организационном капитализме». Харьков: Пролетарий, 1930.

5. Мессерер С. Суламифь. Фрагменты воспоминаний. М.: Олимпия-Пресс, 2005.

6. Михаил Мессерер: «Людям становится не до шуток» // Деловой Петербург, 20.08.2012. Точный адрес: http://www.dp.ru/a/2012/08/20/Mihail_Messerer_Ljudjam_s/

7. Кузнецов Б. Единая высоковольтная сеть СССР в перспективном плане электрификации. М. — Л.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1931.

8. Кузнецов Б. Г. Исторические корни работ Фарадея / История техники. М. — Л., 1934, вып. 2, с. 22-56.

9. Музруковa E.Б., Чесновa Л.В. Советская биология в 30-40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы // Репрессированная наука. Вып. II. Под общей ред. проф. М.Г. Ярошевского. СПб.: Наука, 1994. Электронная версия: http://www.ihst.ru/projects/sohist/os2.htm.

10. Кузнецов Б.Г. Физика и экономика. М.: Наука, 1967.

11. Иоффе А.Ф. Альберт Эйнштейн // Успехи физических наук, 1960, т. 71, вып. 1, с. 3-7; цитируется по http://pskgu.ru/ebooks/ioffe/ioffe_8_04.pdf

12. Кузнецов Б.Г. Великий инженер (Иван Гаврилович Александров) // Электричество, 1936, №10, с. 15.

Читать также

За победой должна была следовать свобода. «Страх смерти» и радость познания в жизни Б.Г. Кузнецова

Суд истории — суд совести. Заключительный материал серии Бориса Докторова о Б.Г. Кузнецове

Комментарии