Борис Докторов

За победой должна была следовать свобода. «Страх смерти» и радость познания в жизни Б.Г. Кузнецова

Суд истории — суд совести. Заключительный материал серии Бориса Докторова о Б.Г. Кузнецове

2 359

2 359

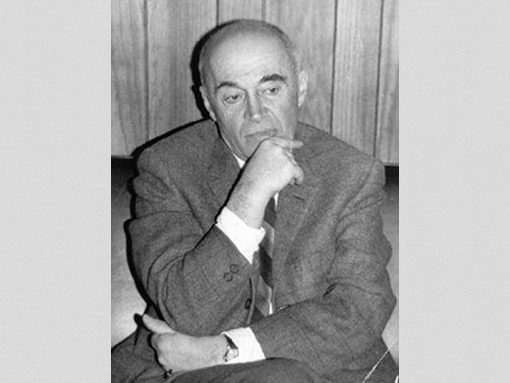

© Фото: Виктор Федорович Набатов

От автора: В третьей статье о жизни и творчестве историка науки Бориса Григорьевича Кузнецова (1903–1984) я продолжаю рассматривать интеллектуальную среду советских ученых в период конца 1930-х — конца 1940-х. 11 апреля на Gefter.ru была размещена моя статья «Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки. Штрихи к портрету», в которой кратко отмечался вклад Б.Г. Кузнецова в разработку методологии историко-науковедческой проблематики и приводился далеко не полный перечень его книг. В статье от 6 мая «Мало родиться историком науки, им надо стать» освещались ключевые моменты биографии ученого, было показано, как Кузнецов, несколько лет успешно работавший в области прогнозирования развития советской энергетики, начинал свое движение в сторону истории физики.

Конец 1930-х.: В.И. Вернадский о Б.Г. Кузнецове

В первой половине 1930-х Б.Г. Кузнецов (далее иногда — Б.Г.) работал под непосредственным руководством академика Г.М. Кржижановского, который во многом способствовал расширению исследовательского поля Б.Г., в частности — изучению трендов в сфере прикладной физики. В середине 1930-х при содействии Кржижановского Кузнецов сблизился с академиком Ф.А. Иоффе, в беседах с ним Б.Г. познакомился с некоторыми достижениями в области теоретической физики, глубже узнал теорию относительности, более того, ему открылись некоторые общефилософские и этические взгляды Альберта Эйнштейна, с которым Иоффе обсуждал многие специальные и общенаучные темы. Эти беседы во многом и на долгие годы определили круг основных научных интересов Б.Г. В то же время сложилось его сотрудничество с академиком В.Л. Комаровым и, как следствие, в круг его исследовательской проблематики вписались вопросы истории естествознания. Во второй половине 1930-х он исследовал творчество ряда выдающихся ученых и философов, причем его внимание привлекали не только русские естествоиспытатели: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и К.А. Тимирязев, математики Н.И. Лобачевский и Л. Эйлер, но также труды Рено Декарта и Бенедикта Спинозы.

И если в начале 1930-х Кузнецов признавался одним из крупнейших экспертов в области развития энергетической системы страны, специалистом по истории и экономике энергетической техники, то в конце этого десятилетия он рассматривался научным сообществом уже как историк науки широкого профиля.

В хронологическом отношении рассматриваемый ниже материал в полной мере вписывается в предвоенное десятилетие, но все же я выделяю его в самостоятельный параграф. Дело в том, что скупые, явно не предназначенные для будущего биографа Кузнецова дневниковые записи В.И. Вернадского одновременно передают сложный процесс узнавания одним из выдающихся естествоиспытателей ХХ века представителя нового постреволюционного поколения ученых и помогают лучше увидеть Б.Г. в очень трудные, драматичные предвоенные годы.

Зная из книги «Встречи» [1] о частых встречах Б.Г. с В.И. Вернадским, я все равно был (приятно) удивлен, обнаружив в его дневнике немало записей о посещении его Кузнецовым. В октябре 1937 года Б.Г. исполнилось 34 года, его социализация прошла в сложные годы Гражданской войны, он получил образование в далеко не лучших вузах страны, лишь в конце 1920-х стал осваивать Москву и только в середине 1930-х начинает входить в академическую науку. С трудом представляю, что Кузнецов чувствовал себя комфортно в ходе первых встреч с Вернадским. Разные поколения, разные биографии, несопоставимые жизненные, профессиональные и коммуникационные миры.

Теперь обратимся к материалам дневника Вернадского [2]. Сначала приведу записи Вернадского, в которых упоминается Б.Г., а затем дам краткие пояснения.

«3 января 1938, утро: Днем в Институте истории науки. Люди желают сохранить — но, конечно, совершенно ясно — не по силам задача. Я.М. Свикке, старый коммунист, написал докторскую (!) работу. С 1904 партиец. Сознает (после опыта) свое бессилие. Уговаривал меня стать во главе. “Профессор Кузнецов” — лучшее впечатление. Пытался, очевидно, “исследовать”.

25 января 1938, утро: Были из Института ист[ории] науки Кузнецов и парторг Дусь. Оба — желающие работать, но малообразованные и самоуверенные. Настаивали на том, чтобы я стал во главе. Решительно отказался, но помочь всячески готов. Придется ехать в Президиум (АН СССР). Они говорят, что иначе их закроют.

26 января 1938: С Кржижан[овским] о Ком[иссии] (по) ист[ории] (науки и техники). Согласился стать председателем врем[енной] ком[иссии]. Обоих молодых коммунистов Дуся и Кузнецова они проводят (в штат).

4 февраля 1938, утро: Днем у Кржижановского — об Инст[итуте] ист[ории] науки. Молодежь (Дусь, Кузнецов?) протестует и потребовала (через ЦК партии) вторичного заседания. <…> Думаю, что я тут могу сделать faut[or] pass[ivus] (пассивный доброжелатель).

6 февраля 1938, утро: Днем в Президиуме. Прошло восстановление [Института] ист[ории] н[ауки]. Пришлось стать [председателем] временной комиссии. Мое решение имело значение, неожиданное по эффекту и для меня. Хорошее впечатление — молодые ком(м)унисты Кузнецов и Дусь: энергия, инициатива. Возражал Комаров неудачно. Деборин, очевидно, учтя положение и мнение ЦК партии, перешел (на другую позицию) и внес вопрос о пересмотре (прежнего) решения. Думаю, что я поступил правильно. Пришлось вечером не быть на заседании Биогела.

11 ноября 1938: Были Кузнецов и Дусь — очень интересный разговор. Надо очистить (Свикке, Гамбаров, Найденов, Романов). Вскрылась передача доносов. Они пробрались и к Комарову (обе группы — друг на друга доносы). Думаю, есть здоровое ядро.

15 ноября 1938, утро: Кузнецов отказывается от исполнения обязанностей директора [Института] ист[ории] зн[аний]. Вмешивается Комаров (заболел).

16 ноября 1938, утро: Утром Бор[ис Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть и научный. Его статьи попул[ярны], и он как будто понимает (их) отличие от чисто научной работы. Комаров вмешался и настаивает на возвращении Нерсесова. Из слов [Кузнецова] видно, что эта фигура (бесп[артийный]) близк[ая] и адекв[атная] работе. Впечатление сейчас очень тесного вмешательства партии в мелочи — “Правды” и ЦК. Кузнецов хлопочет везде. Нет сейчас настоящего заместителя Бауману. Временный — Андреев. А.А. Андреев (Андр[ей] Андреев[ич]), секретарь Сталина новый. Наиболее влиятельный по делам науки. Необходимо переговорить с Комаровым. Крыж[ановский] от этого уклоняется. Опять поднимается вопрос об уничтожении его как самостоятельной единицы. В “Правде”, сказал К[узнецов], что если “честно” не будет проведено, то будет статья не против Ком[арова] — но против Кузнецова — но будет.

18 ноября 1938, утро: Звонил Кузнецов — 15 (марта) закрытое заседание Президиума (АН СССР). Решили закрыть Инст[итут] ист[ории] н[ауки] и т[ехники]. Допускаю возможность правильного решения: распустить весь институт и набрать новый. Они должны были это сделать сразу. Кузнецов справлялся в сферах: указана была необходимость уменьшения тематики — но и только.

Это же новое: Тараканов, Кузнецов, Веселовский. Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[еднему] уровню (партийцев).

20 ноября 1938, утро: Б.Г. Кузнецов о ликвидации Инст[итута] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину. Ему д[олжно] б[ыть] придется участвовать в ликвидации. Впечатление положительное. Интересуется Герценом.

5 декабря 1938, утро: Вчера утром Б.Г. Кузнецов (Шапиро, по Комарову, служил у Кржиж[ановско-го]). С ним о Ком[иссии] (по) ист[ории] зн[аний].

9 декабря 1938, утро: Днем Б.Г. Кузнецов. Рассказывал о неразберихе с Инст[итутом] ист[ории] науки. Деборин болен (…) и сектор ист[ории] техники получит единицы. Здесь все “кормящиеся” стремятся. К[узнецов] — несомненно, начитанный и живой. Я ему говорил о своей идее писать в газету об образовании центра изучения ист[ории] зн[аний] и техн[ики] в России и Союзе. Наподобие Пушкинского Дома. Дом Менделеева-Лобачевского. Он [предлагает] и Ломоносова. Предложил справиться в “Правде” — я согласился. Я считаю, что этим путем исследование ставится в рамки. Архив, библиотека и музей ИИНТ сохранятся».

Вполне возможно, что встреч было больше: во-первых, допускаю, что автор дневника не все вносил в него, во-вторых, можно допустить, что значительную часть 1938 года Вернадский не вел дневник, во всяком случае в онлайновой версии дневника, которой я пользуюсь, не отражены события марта — октября.

Сейчас невозможно сказать, была ли встреча Кузнецова с Вернадским, описанная им утром 3 января 1938 года, первой, но это весьма правдоподобно. Темой беседы были дела в Институте истории и техники, и на ней Кузнецов был с Я.М. Свикке, исполнявшим тогда обязанности директора этого института. То, что Вернадский записал о своих собеседниках, во-первых, свидетельствует о его недостаточном знании их, во-вторых, о его настороженности. Тот факт, что «Профессор Кузнецов» произвел лучшее впечатление, чем Свикке, мне кажется, свидетельствует лишь о том, что он показал себя более включенным в науку, чем «старый коммунист».

Здесь нужны некоторые пояснения. В 1921 году в Российской академии наук под председательством В.И. Вернадского была создана Комиссия по изучению истории, философии и техники, переименованная затем в Комиссию по истории знаний (КИЗ). С 1930 года председателем комиссии стал Н.И. Бухарин. Но уже 28 февраля 1932 года КИЗ переименована в Институт истории науки и техники (ИИНТ). Руководителем института был назначен академик Н.И. Бухарин, а его заместителем стал академик А.М. Деборин. Вскоре в связи с «Бухаринским делом» наступил период смен директоров института. В 1935–1937 годах институт возглавлял В.В. Осинский-Оболенский (1887–1938), экономист, публицист, академик АН СССР. После его ареста, отмечает в обстоятельной статье об ИИНТ Ю.И. Кривоносов, «началась кадровая чехарда, обязанности директора по несколько месяцев выполняли Я.М. Свикке, историк техники, затем Б.Г. Кузнецов» [3, с. 79].

И все же 5 марта 1938 года постановлением президиума АН СССР институт был закрыт.

В записи Вернадского от 25 января 1938 года впервые встречается фамилия Дусь, это неточно. Кузнецов одно время был директором или исполняющим обязанности директора института, а его коллега Петр Дмитриевич Дузь (1907–?) — парторгом. В будущем он несколько лет проведет в «шарашках», защитит две докторские диссертации, станет признанным специалистом в области истории авиации в России. Конечно, слова Вернадского о том, что Кузнецов и Дузь «малообразованные и самоуверенные», — нелестные, но, наверное, для того времени весьма справедливые. Самоуверенность, по-видимому проявившаяся в несколько поверхностном понимании ситуации и судьбы института, была следствием их молодости — Дузю лишь 30 лет — и незнанием положения в Академии наук. А то, что они знали мало, — безусловно, но многое у этих исследователей еще было впереди.

Следующие три записи (4, 6 февраля и 11 ноября) — очевидное свидетельство изменения мнения Вернадского о Дузе и Кузнецове в положительную сторону, и, замечу, Вернадский постоянно подчеркивает партийность его молодых коллег. Из дневника видно, что Вернадский, если говорить мягко, не доверял партийной номенклатуре, в данном случае его, по-видимому, удивляло желание коммунистов сохранить институт и решительность их действий.

Интересны, значимы для понимания личности и научных интересов Кузнецова и динамики отношения Вернадского к нему дневниковые записи от 15 и 16 ноября. Вполне допускаю, что встреча, состоявшаяся на следующий день после отказа Кузнецова от исполнения обязанностей руководителя института, началась с обсуждения именно этой темы, но затем вышла на более высокий, общенаучный уровень. Именно этим объясняю слова: «Утром Бор[ис] Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть и научный». Здесь впервые Вернадский записал в дневнике не Кузнецов, но Бор. Григ. (полное написание имени и отчества — это от редактора текста) и выделил «и» перед «научный». Сейчас, по прошествии почти восьмидесяти лет после той встречи, трудно сказать, как тогда Вернадский и Кузнецов различали популярные и чисто научные статьи, тем более что мне неизвестно, о каких работах Кузнецова шла речь. Скорее всего, Вернадский симпатизировал активности деятельности Кузнецова по спасению Института истории науки и техники и его обращениям в различные структуры власти, хотя это было небезопасно.

А вот сказанное всего через два дня о Кузнецове и двух сотрудниках академика А.Е. Ферсмана: «Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[ед-нему] уровню (партийцев)». Можно предположить, что настороженность Вернадского, вызванная малопонятной ему партийностью Б.Г., постепенно сменилась пониманием того, что перед ним действительно человек, еще не много знающий, но увлеченный историко-научными поисками.

Прошло еще два дня, и Кузнецов сообщил Вернадскому о ликвидации института, ему все же пришлось возглавить ликвидационную комиссию в Ленинграде, и о письме Сталину, скорее всего, по вопросу о сохранении института. Интересно, что ни академик Абрам Моисеевич Деборин (1881–1963), обладавший в конце 30-х достаточно высоким политическим статусом, ни Ян Мартынович Свикке не боролись за сохранение ИИНТ так, как Кузнецов; а ведь реакция на его действия могла быть крайне негативной.

И вот — две последние в 1938 году записи Вернадского. Не знаю, почему вдруг 5 декабря, фактически через год знакомства с Кузнецовым он, ссылаясь на академика Комарова, приводит его фамилию, полученную при рождении, — Шапиро, и тот факт, что он работал у Кржижановского. Может быть, это было связано с работой Б.Г. в Комиссии по истории знаний? И затем 9 декабря — серьезнейший разговор с Кузнецовым о грандиозном плане создания в стране центра изучения истории знаний и техники в прошлом и настоящем, а также о Доме Менделеева-Лобачевского, подобном Пушкинскому Дому в Петербурге. Этот музей, архив, библиотека пушкинских материалов и исследовательский центр были созданы в Петербурге в 1905 году для изучения творчества поэта. Уже по тому, что Кузнецов напомнил о Ломоносове и предложил справиться в «Правде», нетрудно допустить, что он принимал этот замысел и был готов работать над его реализацией.

И здесь — как финал годовых встреч: «Кузнецов — несомненно, начитанный и живой». Вспомним начало: малообразованный и самоуверенный, к тому же — настораживающая партийность. Но последнее не прошло, 1 января 1939 года, в утренней записи читаем: «Сейчас Б.Г. Кузнецов (он и раньше, мне казалось, имел связь с ЦК) — назначен представителем в ЦК по науке» («с» выделено). В комментарии В.П. Волкова сказано: «Отметим, что в обстоятельном материале о жизни и деятельности Б.Г. Кузнецова в журнале “Вопросы истории естествознания и техники”, опубликованном в 1993 (№ 4. С. 124–139), этот важный факт его биографии не отмечен». 18 февраля Вернадский возвращается к этой теме: «По-видимому, общая структура ЦК партии изменилась. Вместо игравших большую роль заведующих наукой — Стецкого (застрелился), Баумана — назначен (Б.Г.) Кузнецов — маленький по влиянию человек, по словам Комарова».

Мне остается лишь добавить, что ни в Личном листке по учету кадров, ни в автобиографии Кузнецова не отмечено, что он занимал какую-либо должность в ЦК. А ведь оба эти документа делались в 1968 году, когда член КПСС с более чем сорокалетним стажем обязательно отразил бы этот факт в своих документах.

Приведу один фрагмент воспоминаний Кузнецова, отчетливо показывающий влияние Вернадского не только на его профессиональное становление, но и на осознание им смысла своей жизни. Однажды В.Л. Комаров попросил Кузнецова передать Вернадскому его просьбу — занять какой-то дополнительный пост в Академии наук.

Вернадский предпочел отказаться и объяснил это «страхом смерти». Но не в обычном смысле, а в смысле боязни не успеть в течение оставшейся жизни сделать то, что уже задумано. И на вопрос своего молодого собеседника: «А в каком возрасте должна появиться такая боязнь?» он ответил: «Чем раньше, тем лучше, хорошо бы до тридцати лет, но главное — сохранить ее до старости». Тогда, в 30-е годы, Кузнецов еще не очень представлял себе, что ему предстоит сделать в жизни. Его еще тянуло к экономическим проблемам, к электрификации, к научно-техническим прогнозам. Но при этом он начинал понимать, что такие прогнозы требуют длительной собственно-научной подготовки, уже несколько лет читал учебники физики и математики и даже познакомился с некоторыми статьями Эйнштейна. «Гуманитарное прошлое, — подводил итог Б.Г., — и не просто гуманитарный, а гуманистический подтекст статей Эйнштейна направили мою мысль на общую историю науки». И после этого он «почувствовал тот “страх смерти”, о котором говорил Вернадский, тут-то (как он рекомендовал — раньше тридцати лет) и появились замыслы, которые, к счастью, сохранились и поныне» [1, с. 39]. Уместно заметить, что написано это было в 1982–1983 годах 80-летним человеком, автором десятков книг.

Закончу этот параграф одним историко-науковедческим наблюдением, характеризующим коммуникационный мир Кузнецова и раскрывающим некоторые особенности его творчества. В предыдущей статье говорилось о частых встречах Б.Г. с академиками Иоффе, Комаровым, Кржижановским и обсуждении с ними многих кардинальных вопросов развития науки, упоминались также его встречи с академиками Бахом и Ферсманом. Здесь мы «с двух сторон» смогли немного рассмотреть взаимоотношения Вернадского и Кузнецова. Имея уже достаточный опыт изучения коммуникации в научном сообществе на разных его уровнях, я не могу вспомнить что-либо подобное — когда молодой, начинающий исследователь, первые годы работавший в узкой области прикладной науки, в течение нескольких лет имел возможность для постоянного свободного общения с выдающимися учеными. И здесь крайне важно заметить: 1) эти ученые работали в разных областях науки, а в ряде случаев были создателями новых научных направлений и 2) собственно технологические вопросы развития энергетики, за исключением Кржижановского, не входили в компетенцию собеседников Кузнецова, а это означает, что он обсуждал с ними значительно более общие проблемы.

Приведу небольшой фрагмент из воспоминаний Кузнецова: «Я думаю, что если бы было возможным подсчитать общее число часов моих бесед с Вернадским, то не меньше половины оказалось бы посвященным введенному им понятию ноосферы». И прежде всего Вернадский говорил о проблеме космической эволюции и роли жизни и сознания, причем обсуждение это явно не имело характера «старший-младший» или «профессор-студент». Продолжу цитирование Б.Г.: «Почти пятьдесят лет тому назад, когда было еще так далеко до современных понятий, связанных сейчас с соотношением человека к природе, у нас с Вернадским возникали некоторые споры о ноосфере. Как-то я спросил его, не надоели ли ему мои попытки объяснить собеседнику его собственные идеи. “Но ведь в таких попытках и состоит научное сотрудничество”, — ответил Вернадский» [1, с. 38].

Дополню сказанное воспоминаниями Кузнецова о не столь регулярных и не так долго продолжавшихся его беседах с А.Е. Ферсманом, который наряду с Вернадским был рецензентом и фактически редактором книги «Очерки истории русской науки» (1940); замечу, книга вышла под общей редакцией Президента АН СССР С.И. Вавилова и А.Е. Ферсмана. Кузнецов пишет: «Разговоры о книжке быстро сменялись другими — о Вселенной, о земной коре, о зависимости народнохозяйственного планирования от геохимических прогнозов. <…> Изумительный темперамент ученого (его недаром называли “шаровой молнией”) усиливал эмоциональный эффект разговора» [1, с. 37].

Безусловно, этих крупных мыслителей, обгонявших свое время, стремившихся увидеть будущее не только науки, но человечества и Вселенной, что-то привлекало в умении Кузнецова слушать, следить за ходом их мыслей и, главное, понимать, воспринимать их идеи. Вспоминая в начале 1980-х встречи с Вернадским, и не только с ним, после которых прошло более трех десятилетий, Б.Г. писал: «Но уже тогда, в этих беседах, я почувствовал (а понял как следует только много позже, да и то еще не в полной мере) нечто новое, чего тогда еще в книгах не было» [1, с. 37]. Конечно же, это не могло оставить его равнодушным, заставляло его все додумывать, соединять, идти дальше. Прошли десятилетия, и все это нашло отражение в его книгах. И осталось нам.

Военные годы

Война не только приостановила исследования Б.Г. Кузнецова в области истории науки — на несколько лет она вообще оторвала его от науки.

Уже 23 июня 1941 года Президиум АН СССР обязал академические учреждения перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями фронта и тыла. В июле 1941 года образуется Научно-технический совет Государственного комитета обороны. В его состав вошли академики И.П. Бардин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, в работе Совета участвовали академики СИ. Вавилов и Н.Н. Семенов и ряд других ведущих ученых страны. Основным ядром Комиссии стал научный коллектив Академии наук, который возглавил ее президент В.Л. Комаров, а его заместителями были назначены академики И.П. Бардин, Э.В. Брицке и С.Г. Струмилин. Было выделено несколько групп по наиболее важным направлениям во главе с ведущими специалистами Академии наук. Группу транспорта и энергетики возглавили член-корреспондент АН СССР В.И. Вейц, профессора Б.Г. Кузнецов и Н.Н. Колосовский.

Через четыре десятилетия после описываемых событий Б.Г. так вспоминал то время: «Буквально каждый день на Урал прибывали сотни демонтированных заводов и должны были возникнуть без малейшего промедления десятки новых отраслей промышленности. Для них нужно было в течение нескольких недель, а чаще дней и даже часов, определить, каковы должны быть новые источники энергии, новые транспортные условия, новые источники водоснабжения, новые сырьевые базы и новые технологические процессы, иногда принципиально новые, казалось требовавшие многолетних исследований. А потом нужно было все это реализовать… Через несколько месяцев, во всяком случае не позже, чем через год, эвакуированная промышленность уже работала» [1, с. 32–33].

10 апреля 1942 года за успешную работу по развитию народного хозяйства Урала в условиях войны группе ученых была присуждена Сталинская премия первой степени. Среди награжденных был и Б.Г. Кузнецов. Но уже в июле 1942 года он — в действующей армии, возглавляет политотдел 61-й инженерной (14-й штурмовой) бригады. Записи из Личного листка по учету кадров показывают, что за 20 лет до этого Кузнецов приобрел первый опыт политработы в армии. Напомню, что в 1921–1922 годах он одновременно с учебой в Политехническом университете в Днепропетровске работал помощником начальника учебной части 44-х пехотных курсов.

В рядах инженерной бригады Кузнецов участвовал в боевых действиях под Сталинградом и на Южном фронте. Приведу фрагмент его воспоминаний, в котором он описывает «прогулку» по мосту с командиром бригады инженерных войск М.П. Каменчуком, под началом которого он служил:

«Один из батальонов нашей бригады строил мост через реку Миус, которую нужно было форсировать, чтобы прорвать фронт. Немцы, окопавшиеся на противоположном берегу, сильным огнем мешали наведению моста. М.П. Каменчук предложил мне подъехать к реке и посмотреть, что там можно сделать. По приезде он создал сильную огневую завесу. Мне казалось, что Каменчук решает шахматную задачу, а может быть и собственно математическую. <…> А между тем немцы практически прекратили огонь, и М.П. Каменчук предложил мне пройтись по недостроенному мосту, чтобы показать относительную безопасность продолжения строительства моста. Я согласился, но заметил, что такая прогулка должна иметь еще какую-либо цель. “Хорошо, — ответил М.П. Каменчук. — Вы при этом еще раз объясните мне, что такое теория относительности”. Потом, после прорыва Миусского фронта, Каменчук сказал: “Ведь и вы кое-чему научились на том мосту, например максимально краткому изложению теории относительности!”» [1, с. 41]

С мая 1943 года Кузнецов — заместитель начальника отдела Штаба инженерных войск в Москве. Тогда маршал М.П. Воробьев, командовавший инженерными войсками в годы войны, создал в Штабе отдел по анализу инженерного обеспечения операций. Б.Г. должен был ездить на фронты и инструктировать инженерные части, чтобы уменьшить потери штурмовых бригад. Теперь процитирую воспоминания Кузнецова: «…я по его [маршала Воробьева. — Б.Д.] заданию написал небольшую книжку о тактике инженерного штурма от Вобана [речь идет о фортификационной системе, разработанной еще в XVII веке выдающимся французским военным инженером Себастьеном ле Претра де Вобаном. — Б.Д.] до деблокирования Ленинграда, которая была разослана инженерным штурмовым бригадам. Отчетом о поездке на Ленинградский фронт и обзором инженерного обеспечения деблокирования Ленинграда и закончилась моя военная карьера» [1, с. 43]. В боях под Нарвой он был серьезно ранен и после госпиталя в ноябре того же года демобилизован.

Через много лет после окончания войны в посмертно изданном тексте Кузнецова о Спинозе я встретил еще одно описание его фронтовых будней:

«Зимой 1943 г. в Сталинграде очередную атаку немцев на траншеи, в которых находились батальоны нашей инженерной бригады, сопровождал и поддерживал немецкий самолет, который осыпал траншею бомбами и пулеметными очередями. Я думал об очень близкой и, по-видимому, неизбежной смерти, но был уже достаточно опытным офицером, чтобы знать, как можно ликвидировать это ощущение и вернуть себе то “ощущение бессмертия”, потеря которого на передовой является таким же ЧП, как дезертирство; моя роль как начальника политотдела бригады как раз и состояла в ликвидации ЧП. В напряженной обстановке я вспоминал о встречах с людьми и о прочитанных книгах. Когда наступление немцев выдохлось, ко мне подошел командир соседней бригады, полковник Корявко — самый, по общему признанию, храбрый офицер инженерных войск. Он командовал бригадой десантников, забрасывавшихся в ближайшие тылы противника с грузом толуола и подрывавших немецкие доты. И Корявко, и его бойцы в промежутках между вылетами начинали скучать, нетерпеливо ожидая следующего задания. Корявко спросил меня, о чем я думал во время атаки немцев, и, узнав, что о книге Спинозы, заметил: “Что ж, это правильно, вы помните “Есть упоение в бою…” и следующую фразу “Пира во время чумы”: “Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог…” Я думаю, что не только то, что грозит нам гибелью, но и всякое отвлечение от личного бытия и от прагматических задач приближает человека к невыразимому наслажденью и к “бессмертья, может быть, залогу”» [4].

Я читал много воспоминаний о войне, но не припомню чего-либо схожего. Да и появление этой истории в размышлениях о сложнейших аспектах философии Спинозы как-то не укладывается ни в наши представления о военных мемуарах, ни в рамки академического анализа философских учений.

Правда, естественно задаться вопросом, участвовал ли в боевых операциях в годы Великой Отечественной войны еще кто-либо из лауреатов Сталинской премии I степени в области науки? Страна высоко отметила трудовые и ратные достижения Б.Г. Кузнецова в годы войны. В графе о наградах его Личного листка по учету кадров указано: Государственная премия I степени (1942); Орден Трудового Красного Знамени (1945), Орден Отечественной войны I степени (1945), медали.

Письмо И. Сталину. В этом всегда был и знак надежды, и шаг отчаяния

Обратимся к краткой автобиографии Б.Г. Кузнецова, написанной им осенью 1968 года: «В 1944 г. при организации Института истории естествознания Академии наук СССР был назначен заместителем директора, а позже старшим научным сотрудником. После войны начал работать в области философии и истории физики, а в 50-е годы также в области философского анализа развития современной теоретической физики и в особенности по философии и истории теории относительности». А теперь попытаемся хотя бы немного развернуть эту «стенограмму» [5].

Анализируя список публикаций Кузнецова в первое послевоенное пятилетие, сразу обращаешь внимание на два обстоятельства. Во-первых, он активно, увлеченно работал и много публиковался; во-вторых, его публикации касались преимущественно истории естествознания в России и СССР.

В 1945–1949 годах были опубликованы следующие книги Б.Г. Кузнецова: «Климент Аркадьевич Тимирязев» (1945, совместно с В.Л. Комаровым и Н.А. Максимовым); «Климент Аркадьевич Тимирязев. Жизнь и деятельность» (1945, совместно с В.Л. Комаровым); «Ломоносов, Лобачевский, Менделеев: Очерки жизни и мировоззрения» / Предисл. Президента Академии наук СССР акад. В.Л. Комарова (1945); «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку» (1949, в 1951 году вышло 2-е издание книги с предисловием акад. Н.Д. Зелинского); «Великий русский ученый Ломоносов» (1949).

Если рассматривать эти работы Б.Г. в качестве платформы его будущих исследований, то особый интерес вызывает книга очерков «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». Несмотря на безусловно ярко идеологизированное название, характерное для послевоенного времени, в книге обсуждаются темы, которые уже в скором будущем станут центральными, стержневыми для Кузнецова — историка и методолога науки: атомистика, теория электричества и теория света, неэвклидова геометрия и развитие экспериментального естествознания в первой половине XIX века, а также экспериментальной физики и электротехники и многое другое. Конечно, в этой работе отдана и «дань времени»: рассказывается о достижениях Мичурина и Лысенко в биологии, но тогда это было обязательным.

Но и отмеченные здесь биографические книги весьма значимы для понимания творчества Кузнецова в целом. Ведь пройдет десятилетие с небольшим, и появятся его самые известные историко-биографические труды об Эйнштейне и Галилее.

В имеющейся у меня копии машинописного варианта текста профессора А.Т. Григорьянца «О трудах проф. Б.Г. Кузнецова в области философии и истории естествознания», по-видимому написанного в конце 1960-х годов, есть интересное замечание о книге Б.Г. «Творческий путь Ломоносова», первое издание которой вышло в 1956 году. По мнению Григорьянца, «в литературе о Ломоносове мы не найдем книги, которая так отчетливо запечатлела бы время своего появления. В биографии Ломоносова, написанной Б.Г. Кузнецовым, нет ни одного упоминания о науке середины ХХ столетия. Но, несмотря на это, читатель все время чувствует, что только в середине ХХ столетия, во времена весьма радикальной ломки классических понятий, могла быть написана лежащая перед ним монография об ученом XVIII в.» [5]. Позже эта пронизанность, пропитанность современностью еще в большей степени проявилась в книгах и статьях Кузнецова не только об Эйнштейне, но о Галилее, Спинозе, Декарте, Ньютоне, даже о Лукреции и Эпикуре. Здесь мы имеем дело с одной из характеристик исследовательского стиля Б.Г. И мне кажется, это особенно четко видно в его «странной» книге «Путешествие через эпохи: Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» (1975), где уже в заголовке «снято» время и все помещено в «толстом настоящем». Уже тогда, в предвоенное время, Б.Г. работал в пространстве двух исторических направлений: историографии и историологии, отдавая предпочтение второй парадигматике, т.е. изучению генезиса науки, процессу ее развития в целом.

Поскольку оказалась затронутой тема Ломоносова, сделаю одно замечание, касающееся и Б.Г., и отношения лежавшей в руинах послевоенной страны к истории. В каталоге Российской национальной библиотеки в Петербурге я обнаружил вряд ли называвшуюся аналитиками творчества Кузнецова небольшую брошюру (19 стр. с портретом Ломоносова), выпущенную в Москве издательством «Молодая гвардия в 1945 году. Ее название — «Великий русский ученый Ломоносов». Но есть у нее несколько необычное для книг с подобным названием уточнение — «Читано для ремесл. ж.-д. училищ и школ ФЗО [ФЗО — фабрично-заводского обучения. — Б.Д.] 23 мая 1945 г.». Тираж книжки по нынешним временам совсем немалый — 15 000 экз. Интересный историко-социологический момент: через две недели после завершения войны в стране проводятся Ломоносовские чтения для в общем-то малограмотных ребят, и для них специально выпущена книга по истории науки.

Теперь попытаемся понять природу тематики исследований Б.Г. Кузнецова в первые послевоенные годы: чем она была обусловлена и могла ли она быть иной? Очевидно, большого выбора у историков науки не было, направленность их поисков определялась решениями высших идеологических инстанций. Так, в выступлении Президента АН СССР, академика В.Л. Комарова «О задачах института истории естествознания АН СССР», сделанном в 1945 году, отмечалось: «Товарищ Сталин лично подчеркнул важность истории естествознания и необходимость создания Института истории естествознания в системе Академии наук СССР» [6]. А вот что называлось Комаровым в качестве важнейших объектов исторических исследований: принцип сохранения энергии и атомизма, разрабатывавшийся Ломоносовым, вольтова дуга, открытая Петровым, неевклидова геометрия Лобачевского, теория химического строения Бутлерова, периодический закон Менделеева, мечниковская теория фагоцитов, сеченовские центры, эмбриологические открытия и палеонтологические работы братьев Ковалевских, исследования Тимирязева в области физиологии растений, теория условных рефлексов Павлова, новые виды растений, созданные Мичуриным, конструкции Циолковского и др. Все это мы видим в названной выше книге Кузнецова «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». И иного в ней быть не могло.

Прошло четыре года, и в начале января 1949 года в Ленинграде состоялось Общее собрание Академии наук СССР, которому предшествовала сессия отделений АН, посвященная вопросам истории дореволюционной и советской науки. Интересно, что Б.Г. Кузнецов участвовал не в работе отделений физико-математических или технических наук, или истории и философии, но в сессии Отделения биологических наук; тема его доклада, а их на сессии всего-то и было два: «Теория стадийного развития и общая история естествознания». Таким образом, можно сказать, что за прошедшие после войны нескольких лет Б.Г. стал признанным историком в области естественных наук. По завершении работы отделений состоялось общее собрание Академии наук, принявшее Постановление о развитии научно-исследовательских работ в области истории отечественного естествознания и техники. Этот документ начинается словами: «Общее собрание Академии наук СССР, руководствуясь постановлениями ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и указаниями товарища И.В. Сталина о значении марксистско-ленинской разработки истории науки, отмечает настоятельную необходимость решительного улучшения и расширения работ по истории науки и техники. Социализм впервые в истории сделал доступными народу все духовные богатства, накопленные человечеством, все достижения культуры, науки и искусства. Своими гениальными трудами великие вожди коммунизма Ленин и Сталин открыли новую эпоху в развитии науки об обществе и природе. Передовые деятели русской науки создали такие ценности, которые вошли в фонд самых крупных достижений мировой науки и техники» [5].

По-моему, содержание подобных документов не требует комментариев, они однозначно показывают, что пространство исследований историков науки в послевоенный период было весьма узким, более того, была задана и точка зрения на предмет их анализа.

Вместе с тем прошлое русской науки было лишь малой частью научных интересов Кузнецова в те годы. Из вышеприведенных воспоминаний о фронтовых годах видно, что даже в те драматические периоды жизни (возможно, с еще большей сосредоточенностью, чем в довоенное время) Кузнецов размышлял о теории относительности Эйнштейна и учении Спинозы, а зная ход мыслей Б.Г., можно утверждать, что и тогда в фокусе его внимания были Ньютон и Галилей, Декарт и Бруно, многие античные философы. Конечно, и в первые послевоенные годы Б.Г. продолжал размышлять о генезисе их учений и об особенностях их картины мира, но все же, рассматривая достижения западноевропейской философской и научной мысли, он не мог удалиться от российской тематики. Так, еще накануне войны, в «Правде», по случаю 300-летие работы Декарта «О методе» была опубликована его заметка «Декарт и русская наука» (Правда. 1937. 2 августа), а в 1946 году на конференции, посвященной 300-летию со дня рождения Г.В. Лейбница, Кузнецов выступал с докладом «Лейбниц и русская наука XVIII века», который двумя годами позже составил содержание его статьи «Эйлер и учение Лейбница о монадах». В те же годы выходят и другие его работы о классиках естествознания: «Абсолютное пространство в механике Эйлера» (1946) и «Относительное и абсолютное движение у Ньютона» (1948). А в начале 1950-х — статьи о Галилее и Максвелле.

Можно понять, что 40-летнему историку науки, который во второй половине 1930-х обсуждал принципиальные вопросы истории и философии науки с Вернадским, Кржижановским, Комаровым, было тесно в рамках заданного сверху послевоенного историко-науковедческого пространства. Он много глубже своих советских — думаю, и многих зарубежных — коллег по цеху понимал, что в первой половине ХХ столетия возникла новая наука, которая предлагала новое видение устройства мира и которая требовала своего направленного исторического и философского прочтения. Соответственно, он опередил многих в осознании того, что нельзя замыкаться на анализе творчества Ломоносова, Лобачевского, Бутлерова, Менделеева, Лебедева, но необходимо пытаться понять концептуальные схемы физиков новых поколений: Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, де Бройля, Шредингера и других.

В моем представлении, война, ощущения всего виденного и прожитого, размышления о цене жизни и смысле науки кардинально изменили видение Б.Г. Кузнецовым предмета своих исследований и макроситуации, в которой он — «времена не выбирают» — должен был разрабатывать открывшееся ему исследовательское поле. Если до войны он был, повторяя сказанное Кржижановским о молодом Кузнецове, «котом, который ходит сам по себе», то теперь он стремился к свободе в физическом и метафизическом — не религиозном, но рационалистическом — смыслах. Чтобы быть свободным в физическом отношении, он вскоре полностью и навсегда отошел от научно-организационных дел в институте, одним из создателей которого был. Но стать свободным в метафизическом смысле ему не позволяла социально-политическая обстановка в стране. Легко предположить, что, будучи уже сложившимся ученым, автором многих книг, лауреатом высшей по тем временам награды в области науки, он понимал свою обреченность на «молчание». И в этом отношении, скорее всего, он испытывал те же чувства, что и некоторые писатели, которые родились в первые полтора десятилетия ХХ столетия, начинали писать до войны, участвовали в боевых действиях или наблюдали их непосредственно на передовой, но «заговорили» лишь в «оттепельный» период. Прежде всего, я имею в виду Василия Гроссмана, Эммануила Казакевича, Виктора Некрасова, Анатолия Рыбакова; невозможно не заметить, что Гроссман и Некрасов тоже прошли через Сталинград.

Как мы знаем теперь, многие литераторы в конце 1930-х и после войны писали в стол, поступал ли так же Кузнецов, или история науки далека от идеологии, от современности, и проблем с публикациями текстов у него не могло возникнуть? Определенного ответа на этот вопрос у меня нет, но представляется мне, что искать его надо в следующей плоскости.

Конечно же, и наука, и анализ развития науки — производные от состояния общества, в котором они существуют и развиваются. Приведу названия некоторых книг, опубликованных Кузнецовым в первые десять лет после смерти Сталина. Сначала укажу четыре из них: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII веков» (1955), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957), «Принципы классической физики» (1958), «Альберт Эйнштейн: К 80-летию со дня рождения» (1959). Зная многие особенности исследовательского и издательского процессов, сложно представить, даже принимая во внимание то, насколько «легко» писал Кузнецов, чтобы он за столь короткий срок подготовил «с нуля» и опубликовал в 1955–1959 годах четыре книги по проблематике, крайне мало соотносившейся с той, которую он разрабатывал до войны и в первые послевоенные годы. Значит, важнейшее из всего этого обдумывалось раньше и записывалось «до лучших времен». Но это было лишь начало, в следующие несколько лет в свет вышли: «Эволюция картины мира» (1961) «Эйнштейн» (1962), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963), «Беседы о теории относительности» (1963). Никакие из этих книг не могли быть изданы до середины 1950-х: теория относительности, квантовая физика трактовались в послевоенные годы как идеалистические, не отвечавшие марксизму, лженаучные, как продукты буржуазной науки.

Кузнецов отчетливо понимал, что новая физика, новая наука в целом, а вместе с ними — и история науки, не могут развиваться в условиях жесткого идеологического давления со стороны ортодоксальных советских философов, наблюдавшегося во второй половине 1940-х. Как ученый, после долгого перерыва вернувшийся к своему любимому делу, как человек, уцелевший в конце 1930-х, как участник войны, понимавший, что наблюдавшаяся им в области науки ситуация грозит многими опасностями, он — в силу своих возможностей — пытался решать весь этот комплекс проблем.

Письмо Кузнецова Сталину, а позже — письма Жданову, о которых речь пойдет ниже, в те годы были и актом надежды на решение проблем, в которых оказывалась творческая личность, и шагом отчаяния. То, что заранее итог такого обращения предсказать было нельзя, убедительно показал Б. Сарнов в своем четырехтомнике «Сталин и писатели». Интересная статья Ю.И. Кривоносова [7] убеждает, что Кузнецов, обращаясь на «самый верх», действовал в полном соответствии с традициями того времени.

Прежде всего обратимся к краткому тексту Кривоносова, предшествующему изложению фрагментов письма Кузнецова Сталину: «В тоталитарных государствах взаимоотношения власти и науки были деформированы, безоговорочное подчинение господствовавшей идеологии и политическая лояльность были для власти часто важнее новых фундаментальных научных результатов. В отечественной науке ХХ века сложилась ситуация, когда власть взяла на себя функции главенствующего арбитра и в решении чисто внутренних методологических проблем науки. Это обусловило необходимость прямого обращения ученых во властные структуры, что властью, как правило, поощрялось. Помимо необходимой и неизбежной деловой переписки различных научных структур с аппаратом управления всех уровней, огромный объем составляли “инициативные” индивидуальные и коллективные письма по большому спектру научных, но главным образом околонаучных, проблем. В государственных и партийных архивах отложилось огромное количество подобных обращений ученых и людей, причислявших себя к ученым и специалистам в той или иной области знаний».

Письмо Кузнецова, найденное Кривоносовым в архиве Отдела науки ЦК ВКП(б), датировано 27 марта 1946 года, оно было направлено лично Сталину и озаглавлено «О недостатках в теоретической работе партии в области естествознания, препятствующих исследованию и использованию атомной энергии». По мнению Кривоносова, это письмо в определенной мере предвосхищало будущие острые дискуссии по проблемам «материализма и идеализма» в физике, несколько притихшие в годы войны и развязанные в начале 50-х годов борцами за чистоту диалектико-материалистических идеалов.

Цель своего обращения к Сталину Б.Г. формулировал следующим образом: «Я решил обратиться к Вам по вопросу о коренном повороте в теоретической работе партии в области естествознания, так как глубоко убежден, что превращению СССР в мировой центр ядерной физики, при неограниченных возможностях, предоставленных науке, препятствует только одно: догматическое извращение марксизма в области естествознания, приведшее к ликвидации философии естествознания как науки. В особенности вредным стало некритическое и догматическое отношение к некоторым формулам “Диалектики природы”, которые уже не соответствуют современным знаниям. Это привело к тому, что некоторые близкие нам ученые разрабатывают и преподают устаревшие физические теории — физику, хорошо укладывающуюся в формулы “Диалектики природы”, физику ХIХ века, хотя с помощью этой физики нельзя исследовать и использовать атомное ядро».

Рассматриваемое письмо было написано 70 лет назад, и для его понимания необходимы некоторые пояснения. Работа Ф. Энгельса «Диалектика природы» в те годы и несколько десятилетий спустя рассматривалась в СССР как основополагающий труд по законам диалектики и философии естествознания. Хотя все знали, что Энгельс работал над ней в конце 1870-х — начале 1880-х, и понимали, что и сами науки претерпели серьезные изменения, и картина мира принципиально изменилась, «Диалектика природы» была канонизирована и оставалась по определению вне критики. Так что утверждение Кузнецова о невозможности преподавания физических теорий на базе «Диалектики природы» могло обернуться для него крупными неприятностями. Еретическими могли быть признаны и слова Кузнецова в адрес философов, составлявших ядро журнала «Под знаменем марксизма»: «В течение долгого времени все новое в физике, все не предусмотренное “Диалектикой природы” изгонялось, объявлялось подозрительным по идеализму. Многие ученые боялись разрабатывать новейшие физические теории. Основой такого положения была позиция товарищей, присвоивших себе монопольное право судить о философском смысле физических теорий. Они совершенно не ставили новых проблем, да и вообще не писали никаких работ кроме обзоров, критических разносов, предисловий и т.п.». Поясню, этот журнал был главным теоретическим органом партии и определял, соответствовали или противоречили марксизму-ленинизму результаты исследований физиков, биологов и представителей других направлений естествознания.

По мнению Кривоносова, Кузнецов в письме Сталину одним из первых в послевоенный период заявил о формировании в МГУ сплоченной реакционной физической школы, считавшей вредным новшеством физические теории, полностью признанные и экспериментально подтвержденные тридцать-сорок лет тому назад. Он приводит следующие слова Кузнецова о деятельности университетских физиков: «Эта группа начала исключать из рядов партии ученых, высказывающих современные взгляды. Сейчас советская философская мысль не включает обобщения новых естественно-научных открытий, не указывает естествознанию дальнейших путей, не воспитывает в среде естествоиспытателей стремления к новым открытиям, не учит их пользоваться методологическими принципами марксизма <…>». И цитирует вывод Кузнецова: «Недостатки в теоретической работе по общим, философским проблемам естествознания уменьшают ведущую роль мировоззрения партии в развитии естествознания и мешают Советскому Союзу полностью использовать свои идейные преимущества в работе над атомной энергией».

Архивные изыскания Кривоносова показали, что письмо Кузнецова и приложенная к нему его объемная статья «Атомная энергия и философия естествознания» к Сталину не попали. Что, замечает Кривоносов, «возможно было лучше для Б.Г., и через месяц после получения с “препроводиловкой” помощника Сталина — Поскребышева — были переданы “на рассмотрение” секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову, ведавшему наукой и культурой. Тот, в свою очередь, поручил ознакомиться и сообщить свое мнение» начальнику Управления Агитпропа ЦК Г.Ф. Александрову.

Кривоносов отмечает также, что в том же 1946 году Кузнецов направлял секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову два документа, в которых, наряду с другими, ставился вопрос о работах над получением и применением атомной энергии. Здесь Кузнецов предстает не только как историк физики, но и как эксперт в области развития энергетики. Он предлагал принять участие в Международном техническом конгрессе в Париже, программа которого предусматривала обсуждение проблем реконструкции и восстановления мирового хозяйства, атомной энергии, современного развития техники, международного объединения научно-технических деятелей. В опоре на свои разработки первой половины 1930-х Б.Г. предлагал выступить с проектом международных электрических передач для объединения энергохозяйства Европы и снабжения промышленности Центральной Европы и Балкан энергией от электростанций, построенных в СССР. И еще в одном из документов, направленных Жданову, говорилось о поддержке международной федерации ученых: «Как известно, в американских и английских научных кругах, особенно среди физиков, симпатии к Советскому Союзу очень значительны. Во Франции крупнейшие физики — члены коммунистической партии. Мне кажется, что пришло время, когда можно направить мировое общественное мнение ученых, и даже самую их работу, в сторону интересов СССР и против антисоветских происков. Для этого было бы рационально организовать из наиболее левых выдающихся физиков, химиков и других естествоиспытателей организационный центр международной Федерации ученых, ставящих перед собою цель способствовать мирному использованию новейших открытий и предотвратить их монопольное, агрессивное военное применение».

По мнению Кривоносова, одним из побудительных мотивов обращения Б.Г. к Сталину могло быть его стремление заявить о себе в связи с намечавшимися выборами в Академию наук. Мой анализ биографии Кузнецова, его деятельности в период, предшествовавший этим событиям, и в последующие почти сорок лет и многолетнее личное знакомство с ним позволяют сказать, что такой мотив его обращения к Сталину не мог быть доминирующим, если он и вообще существовал. Во-первых, скорее всего, это было не первое его письмо к вождю. Выше приводилась фраза из дневника В.И. Вернадского от 20 ноября 1938 года: «Б.Г. Кузнецов о ликвидации Инст[итута] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину». Тогда ситуация была очень сложной, академик Деборин отошел в тень, но 35-летний доктор наук, который, регулярно общаясь с академиками Вернадским, Комаровым, Кржижановским, Ферсманом, безусловно, и думать не мог о членстве в Академии, боролся за сохранение института (замечу, безуспешно). Во-вторых, Кузнецов, только вернувшийся с войны и лишь входивший в серьезную историко-научную проблематику, прекрасно осознавал, что не имеет никаких оснований рассчитывать на членство в Академии наук.

Вместе с тем я склонен думать, что обращение Кузнецова к Сталину, наверное, можно рассматривать как своего рода защитное действие Б.Г. в атмосфере надвигавшейся борьбы с «безродными космополитами». Во-первых, развернувшись в сторону изучения истории теории относительности и квантовой механики, он мог быть обвинен в приверженности к западным идеалистическим, антимарксистским философским взглядам. Во-вторых, эта кампания, имевшая явно антисемитскую направленность, могла и этим крылом накрыть его: все «знающие» люди помнили, что по рождению Кузнецов — Шапиро, да он никогда и не скрывал своего еврейского происхождения. А о том, что ситуация была весьма напряженной, непростой, можно прочесть в историко-научных исследованиях. И в первую очередь я отметил бы две статьи А.С. Сонина, доктора физико-математических и химических наук, кристаллофизика и историка науки, опубликованные в 1991 году в «Вестнике РАН» [8], [9].

В латентной форме кампания против космополитизма и одновременно — против физического идеализма началась на физическом факультете МГУ в середине 1940-х годов, и к концу того десятилетия она приобрела открытую и агрессивную форму.

В историю советской физики вошла дискуссия по поводу статьи будущего академика А.А. Маркова «О природе физического знания», опубликованная в «Вопросах философии» (1947, № 2). Предвидя нападки на эту работу, — в ней речь шла о философских основах квантовой механики — редакция предпослала тексту Маркова предисловие президента АН СССР С.И. Вавилова. Уже в следующем номере журнала появились отклики на статью Маркова. Среди поддержавших проделанный им анализ были физики Д.И. Блохинцев, М.Г. Веселов, М.В. Волькенштейн, а также Б.Г. Кузнецов. Однако были рецензии, содержавшие резкие идеологические обвинения автора. Так, один из критиков видел главный порок статьи в игнорировании Марковым основного принципа материализма — принципа партийности в науке. Другие отмечали, что он «не подвергает беспощадной и принципиальной критике Гейзенберга, Бора и других зарубежных физиков и философов, делающих из квантовой теории идеалистические выводы». 10 апреля 1948 года чл.-корр. АН СССР, в то время — профессор философского факультета МГУ А.А. Максимов изложил свои критические рассуждения в «Литературной газете» в статье «Об одном философском кентавре». В частности, он писал: «Боровское истолкование соотношения неточностей квантовой механики есть отход от материализма», «философские воззрения Н. Бора — типичный продукт идеологической реакции, порождаемой эпохой империализма в буржуазных странах. Философские воззрения Н. Бора — тот самый нежизнеспособный продукт, отброс, который подлежит, по определению Ленина, отправке в помещение для нечистот».

Одно из ярких, символических событий тех лет — статья названного выше А.А. Максимова, опубликованная в 1952 году в явно непрофильном издании — газете «Красный флот» [10]. В ней утверждалось, что «теория относительности Эйнштейна несомненно пропагандирует антинаучные воззрения по коренным вопросам современной физики и науки вообще. Воззрения Эйнштейна повели физику не вперед, а вспять как в отношении теории познания, так и метода. Уже многие физики сознают, что теория относительности Эйнштейна — это тупик современной физики».

Статья Максимова была настолько невежественной и антинаучной, что в конце 1952 года, незадолго до смерти Сталина, она вызвала обращение группы академиков, среди которых были А.П. Александров, Л.А. Арцимович, Л.Д. Ландау, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм и другие, с письмом к Л.П. Берии, возглавлявшему проект по созданию советской атомной бомбы [11]. Начиналось оно словами: «Мы обращаемся к Вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике. Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии физики». Далее отмечалось, что некоторые из философов, «не утруждая себя изучением элементарных основ физики и сохраняя в этой области полное невежество, сочли своей главной задачей философское “опровержение” важнейших завоеваний современной физики. Основной атаке со стороны этой группы философов подвергается теория относительности и квантовая теория, лежащие в основе всей современной физики и представляющие собой теоретическую базу электронной и атомной техники». В целом, в этом письме утверждалось то, о чем писал Б.Г. Сталину еще в 1946 году. А ведь в отличие от них Кузнецов не был защищен «броней» из секретного характера спецработ, звезд героев и академических званий.

В моем понимании творчества и жизни Кузнецова, его письмо Сталину и обращения к Жданову прежде всего продиктованы не стремлением стать членом АН СССР, а принципиально иной причиной, очень личностной и очень глубокой. Как фронтовик Б.Г. научился смотреть смерти в глаза и сдерживать, подавлять страх (замечу, отчасти мыслями о науке, о постижении мира…). Но как ученый он «боялся смерти» — не успеть сделать задуманное.

Но, думаю, существовало еще более глубокое чувство, чем «страх смерти». По-видимому, еще в ранней молодости Кузнецов знал, обдумал и принял для себя в качестве важнейшей ценности утверждение Декарта и вслед за ним Спинозы cogito ergo sum (мыслю — значит существую). Б.Г. почти отождествлял понятия «жить» и «свободно мыслить». Незадолго до смерти он писал о радости познания и соответственно радости бытия, «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познанное — предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [12, с. 254].

Литература

1. Кузнецов Б.Г. Встречи. М.: Наука, 1984.

2. Вернадский В.И. Дневник 1938 г. Точный адрес: http://you1917-91.narod.ru/vernadskiy_dnevnik1938.html

3. Кривоносов Ю.И. Институт истории науки и техники: тридцатые — громовые, роковые… // 80 лет Институту истории науки и техники. 1932–2012 / Под общей ред. В.М. Орла. М.: РТСофт, 2012. С. 60–87.

4. Кузнецов Б.Г. Спиноза [фрагменты рукописи] // Природа. 1985. № 11. Точный адрес: http://caute.ru/spinoza/rus/kuzspi.html

5. Материал любезно предоставлен мне Архивом ИИЕТ РАН.

6. Комаров В.Л. «О задачах Института истории естествознания АН СССР» // Вестник Академии наук СССР. № 1–2.

7. Кривоносов Ю.И. Б.Г. Кузнецов — письма вождям // Исследования по истории физики и механики, 2004. М.: Наука, 2005.

8. Сонин А.С. Газета «Красный флот» против идеализма в физике // Вестник РАН. 1991. Т. 61. № 1. С. 113–122. Точный адрес: http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/son91vr.htm

9. Сонин А.С. Несколько эпизодов борьбы с «космополитизмом» в физике // Вестник РАН. 1991. Т. 61. № 12. С. 103–114. Точный адрес: http://ihst.ru/projects/sohist/papers/son91vr3.htm

10. Максимов А.А. Против реакционного эйнштейнианства в физике // Красный флот. 1952. 14 июня.

11. Илизаров С.С., Пушкарева Л.И. Берия и теория относительности. Точный адрес: http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/fock52.htm

12. Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. М.: Наука, 1983.

Читать также

Мало родиться историком науки, им надо стать

От плана ГОЭРЛО к жизни Эйнштейна: пунктир судьбы Б.Г. Кузнецова

Комментарии