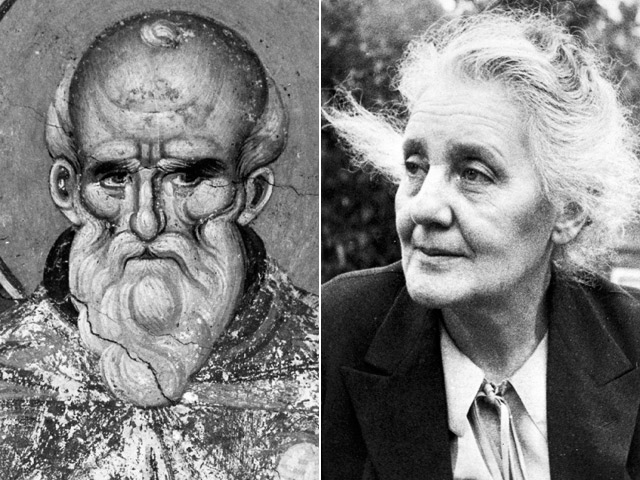

Василий Лурье

Два нередукционистских подхода к волевому акту: Максим Исповедник и психоанализ после Мелании Кляйн

Святые отцы, Фрейд и школа Фрейда: новый проект Gefter.ru

5 545

5 545

По просьбе автора: Личный проект Епископа Петроградского и Гдовского Архиерейского совещания Российской православной автономной церкви о возможности сопоставления древней аскетической и современных психиатрических традиций мы начинаем с работы в рамках нашего проекта «Связь времен», год 2006-й.

Между античной и средневековой философской антропологией и той наукой о человеке, которая сложилась к концу XIX века, оказалась методологическая пропасть. Теперь мы знаем, что эта разница в подходах называется различием научных программ [1].

В позитивистской школе Гельмгольца, в которой воспитался Фрейд, победил — казалось, бесповоротно, — редукционизм: психологию предполагалось свести к химии, а химию — к физике. Фрейд верил в такую возможность до конца жизни, но вместо этого ему было суждено оказаться у истоков возрождения другой психологии — старой доброй нередукционистской, восходящей методологически к самому Аристотелю.

Антиредукционистский подход предполагает, что психологические процессы хотя и зависят от химических (в том числе, и от задаваемой структурой молекул ДНК генетической предрасположенности), но до конца ими не определяются. Это означает, что психологические процессы должны описываться в категориях, которые никогда нельзя будет перевести на язык «химии».

В современной психологии и психиатрии встречаются сторонники как редукционистской, так и антиредукционистской научной программ. Само собой разумеется, что каждая из программ дает особенный взгляд на реальность психических процессов, который имеет — с точки зрения чисто научной или медицинской — свои преимущества и свои недостатки. С точки зрения философской две эти научные программы, разумеется, неравноценны. Их сравнение на уровне философском будет все время упираться в проблему целого, которое больше суммы своих частей. Но мы в настоящем случае не будем касаться этой философской проблемы. Наша задача скромнее: сравнить тот антиредукционистский подход к психологии, который был выработан в греческой патристике, с подходом, наметившимся в современной психологии и психиатрии, начиная в особенности с середины ХХ века.

1. Концепция волевого акта у Максима Исповедника

Традиционно в святоотеческой антропологии представления о волевом акте базировались на Аристотеле («Никомахова этика») в редакции Немесия Эмесского («О природе человека») и не затрагивали важных для догматики тем [2]. Так, например, вопрос о свободе воли не требовал для своего разрешения подробной концепции того, как устроен волевой акт.

В богословских спорах VI века ситуация изменилась в связи со спорами о «неведении» Христа и ересью агноитов. Нужна была концепция, связывающая волевой акт с его субъектом. Такой концепцией стало понятие γνώμη как ипостасной воли, единой для Христа (ипостаси Сына) как по божеству, так и по человечеству. Это довольно быстро привело к тому, что на вопрос, сколько воль во Христе, стали отвечать «одна». Никакой особенной христологии монофелитства или монофизитства за этим не стояло. Достаточно сказать, что таково же было и нормативное учение несториан — заведомой противоположности монофизитства.

В VI веке язык христологии едва успел выработать дифференциацию выражений «одна природа» и «две природы», а уж до закрепления разного догматического содержания за выражениями «одна воля» и «две воли» просто не доходили руки. Так, Кирилл Александрийский безразлично употреблял оба этих выражения. Но, повторим, полемика против ереси агноитов привела к принятию в качестве нормативного выражения «одна воля». И это создало предпосылки — не достаточное, но необходимое условие — для формирования в VII веке уже собственно монофелитской ереси [3].

В полемике против монофелитской ереси ее главный оппонент, Максим Исповедник, решился на радикальный пересмотр философско-антропологических концепций. В результате такого пересмотра он создал свою собственную концепцию волевого акта, отличавшуюся необыкновенной для Средневековья детализацией. Ниже мы кратко изложим ее основные положения, так как именно она понадобится нам для сопоставления с концепциями современной науки [4]. Современную психологическую терминологию постараемся пока что употреблять в наших пояснениях лишь для наиболее очевидных случаев.

После некоторых терминологических колебаний, Максим пришел к следующей системе понятий, изложенной у него, главным образом, в серии мелких заметок, объединяемых ныне под редакторским названием Opuscula Theologica et Polemica.

Естественно, что для Максима, как и для всякого христианского автора, определение понятия свободы воли связывается с определением понятия греха. По Максиму, базовое понятие свободы воли или ее отсутствия — тление или, наоборот, нетление произволения. Тление произволения это и есть грех.

Таким образом, понятие произволения (προαίρεσις) — это именно то, чем осуществляется свобода воли.

Понятно, что это понятие сложное, а не первичное.

Оно разлагается на следующие простые понятия (то есть такие понятия, которые — по крайней мере, у Максима — больше ни на какие другие не разлагаются).

Прежде всего, это «(природная) воля», θέλημα (она же обычно имеется в виду, когда говорят просто «воля», без уточнений).

«Природная» — это значит, что она соответствует природе человека вообще, а не является характеристикой человеческого индивидуума. Это то, без чего нет человеческой природы и, следовательно, человека.

Воля определяется как особый, не сводимый к другим, вид энергии (ἐνέργεια) разумной природы (природа неразумная, т.е. не имеющая разумной души в смысле Аристотеля, волей не обладает по определению).

Определение «воли» дается антиредукционистски: это некое (мы бы сказали, базовое) «влечение» (ὄρεξις, ἔφεσις).

Итак, «фелима» определена антиредукционистски и вообще аналогично понятию базового влечения в психологических теориях, связанных по своему происхождению с психоанализом.

Максим при этом не рассматривает подробно возможность представления фелимы как некоторого динамического равновесия, «векторной суммы» базовых влечений разного вида. Но и такая концепция святоотеческой антропологии в целом и Максимовой в частности не чужда. Это восходящее к античности и присутствующее во всей патристической традиции представление о трехчастности души. Согласно этому представлению, в душе присутствуют «вожделевательная», «гневательная» и «словесная (разумная)» части, соответственно — τὸ ἐπιθυμικόν, τὸ θυμικόν, τὸ λογικόν [5].

Забегая вперед, мы не можем не сопоставить эти «три части» души с базовыми влечениями в поздних психоаналитических концепциях, особенно с агрессией и либидо. Но об этом мы скажем ниже в своем месте, а пока обратим внимание на то, что «вожделевательная», «гневательная» и «словесная» части суть «части» (векторные составляющие) фелимы, а именно фелима структурируется в каждой человеческой ипостаси (то есть в каждом человеческом индивидууме) как Я.

Субъектом фелимы является, разумеется, то, аппаратом чего является Я, — то есть Эго, как его называют в современных концепциях, восходящих к психоанализу. Возвращаясь к терминологии христианской традиции, именно этому Я принадлежат вожделевательная, гневательная и словесная части души.

В домаксимовой христианской антропологии (VI века, после споров с агноитами) термину Эго в таком понимании близко соответствовало понятие γνώμη (тут его лучше перевести как «сознание», имея в виду, что речь идет не только о «сознании» в рационалистическом смысле слова). Именно такое соответствие век спустя дало возможность обосновать монофелитство.

У Максима сначала было такое же понимание «гноми», но потом оно было изменено.

По отношению к произволению фелима является некоторой общей основой.

Идея о том, что сама эта основа может по не зависящим от индивидуума причинам довольно сильно варьироваться, христианской антропологии никак не противоречит, однако она в ней не разработана тоже никак.

Природная фелима становится ипостасным произволением после того, как на нее воздействовали еще два индивидуальных фактора: «хотение» (βουλή) и «рассуждение» (κρίσις; в русских переводах философской литературы обычно переводят «решение», но мы будем держаться русской аскетической терминологии, в которой принято переводить этот термин русским термином «рассуждение»).

Хотение выбирает для фелимы потенциальные объекты, а рассуждение выбирает между потенциальными объектами только те, на которые можно актуально направить влечение (то влечение, которым и является фелима).

Втроем фелима, хотение и рассуждение образуют некоторое «расположение» (διάθεσις) души.

Этот термин, «расположение», опять имеет точный аналог в психоанализе: это введенный еще Фрейдом термин «катексис» (см. в любом словаре психоаналитических терминов; Фрейд говорил о катектировании либидо, но после него, разумеется, стали говорить о катектировании всех влечений вообще). Можно сказать, что фелима «катектируется».

«Катектированную» фелиму, то есть такое «расположение» души, в котором уже сошлись фелима, хотение и рассуждение, Максим начинает называть «гноми». (Это было инновацией; о старом значении термина «гноми» см. выше.)

Терминологическое сходство фрейдовской терминологии с Максимовой заходит здесь еще дальше. В одном месте Максим определяет «гноми» как «состояние» (ἕξις), то есть синоним греческого слова «катексис» (κάθεξις «удерживание», «задерживание»), которое отличается только приставкой.

Если я правильно понимаю в этом пункте Ролло Мэя и экзистенциальную психотерапию, то «гноми» (у Максима) точно соответствует в них понятию интенции [6].

Если из того «состояния», которым является гноми, совершается какое-либо действие, то это действие (то есть само его совершение, само действование) называется произволением.

Произволение — это то, что производит поступки, формируемые «интенцией» в смысле Мэя, или, в более близкой нам терминологии, не «интенцией», а определенным «катексисом» базовых влечений.

Катексис базовых влечений, «гноми» в смысле Максима, формируется как некое расположение внутри Я, и его субъектом (активным или пассивным — другой вопрос) является Эго.

С этого места мы можем перейти к сопоставлению Максимовой антропологии с психологическими теориями ХХ века.

2. Подходы к психотерапии: духовный и душевный

Целью медицины, не исключая и психотерапию, является избавление человека от страданий, и это совершенно безотносительно к тому, что ему полезно духовно. А целью духовного врачевания, аскетики, является избавление человека от духовного вреда (и если страданий — то, главным образом, вечных, а не временных), — и это совершенно безотносительно к тому, избавится ли он при этом от страданий физических, которые могут быть как телесными, так и душевными.

У духовного и медицинского лечения разные цели и разные средства, однако они не могут не быть связаны между собой. Областью их пересечения как раз и является сам человек, чьи душевные и телесные страдания или, наоборот, исцеление могут посылаться для того, чтобы дать ему повод задуматься о душе. Не входя сейчас глубоко в эту проблематику, констатируем лишь, что области применения аскетики, с одной стороны, и психотерапии, с другой, при всем их различии, все-таки весьма связаны.

И прежде всего, они связаны через человеческую свободную волю — не столько через сознание или бессознательное человека, сколько именно через то, как он может реализовать и как реализует в действительности свою свободу.

Поэтому понятие свободы воли является, некоторого рода, «общим знаменателем», к которому сводятся — хотя и по-разному — психотерапия и аскетика.

Исходя из этого, позволим себе провести некоторые параллели и начнем с наиболее известного и очевидного.

Максимовы «хотение» и «рассуждение», субъектом которых является, разумеется, Эго, принадлежат, собственно, тому, что Фрейд в 1923 году (в работе «Я и Оно») назвал трехчастной структурой (Ego — Super Ego — Id).

Просматривается очевидная параллель между понятием Супер-Эго и тем, что у Максима и в аскетике называется «рассуждение». Супер-Эго как раз и занимается отбором приемлемых вариантов из всего того, что предлагается «хотением». Все остальное отвергается (как вариант, перерабатывается до чего-то приемлемого) или вытесняется.

Все вытесняемое становится содержанием Ид.

Фрейд определил цель психоанализа как обратное превращение Ид в Эго, то есть осознание того, что человек не мог осознать.

Это, конечно, разительное совпадение психоанализа с традиционной христианской аскетикой (со всем этим анализом страстей в духе теорий Евагрия; они все тоже могут быть переписаны на языке психоаналитических «защитных реакций»). Его заметили почти сразу, едва ли не до войны. Разумеется, заметившие — либеральные парижские богословы, особенно более молодой из них П. Евдокимов (1901–1970) [7]. Но это только потому, что более традиционные православные люди тогда не то что Фрейда, а даже и святоотеческой литературы читали слишком мало: на дворе все еще была — хотя уже завершалась — эпоха кризиса православного богословского образования [8].

С христианской точки зрения можно более решительно, чем Фрейд, утверждать, что Ид является паразитарным образованием. Ведь для христианства хороши не все средства психологической адаптации, а только некоторые, и потому механизмы психологической защиты, основанные на механизме вытеснения, христианству не помогают, а мешают.

Но и тут нельзя заходить слишком далеко.

Христианская молитва к Богу «даруй ми зрети моя прегрешения» [9] предполагает, что даже и согрешения должны узнаваться своевременно, а вовсе не все сразу. Нельзя стремиться самим или с помощью бесов увидеть свои прегрешения с большей полнотой, чем это дарует Бог. Полнота достигается постепенно, а ее преждевременное достижение приведет к отчаянию (для чего бесы, согласно христианским аскетическим представлениям, иногда помогают увидеть не только наши мнимые, но и наши реальные грехи).

Поэтому некий буфер неосознаваемого греховного (но не обязательно именно греховного, а и вообще всякого непереносимого для нас) содержания нашему Эго необходим. Христианская аскетическая теория довольно точно описала, что внутри этого буфера происходит, но, насколько я понимаю, не придумывала для него особенного названия, которое можно было бы поставить в прямое соответствие с Ид.

«Тление произволения», о котором говорит Максим, всегда происходит из хотения и рассуждения. Грех определяется как погрешность рассуждения («патология Супер-Эго», хотя бы кратковременная), которая ведет к порче гноми и самого произволения.

Это, примерно, та же область патологий, которой смог успешно заниматься Фрейд. То есть область патологий трехчастной структуры.

На практике мы и видим, что неврозы и то, что люди склонны оценивать как распущенность, идут рука об руку. Но это все равно не повод говорить, будто неврозов не бывает, а все одна распущенность. Именно так в XIX веке смотрели на истерию, пока не пришел Шарко — между прочим, учитель Фрейда — и не выбил этот стул из-под викторианской педагогики.

Всякая терапия неврозов есть, в той или иной степени, педагогика, то есть воспитание.

Если же подойти к этой области по-христиански, то получится область для применения аскетики в ее классическом смысле.

Ведь и аскетические советы иногда включают обыкновенные терапевтические компоненты для невротиков. Вот, например, в поучениях Варсонофия и Иоанна (самое начало VI века), вопросы 430–435 (обсессивно-компульсивный невроз), 439 (психастения).

Но ни Фрейд, ни христианская аскетика не говорят эксплицитно о патологиях Я.

В терминах Максима Исповедника, это бы означало обсудить возможность тления не собственно произволения, а самой фелимы (еще не «катектированной», но, разумеется, в отдельных человеческих ипостасях).

Теоретически понятно, что такая возможность есть: все вообще человеческое и даже вообще тварное стало тленным.

Но такое тление фелимы, в отличие от собственно тления произволения, мало чем отличается от других болезней, слабоумия, например.

Внешне тление фелимы, характеризующее психозы и пограничные расстройства, все равно будет выглядеть как тление произволения. Но это такое тление, которое происходит как бы с другой стороны — по отношению к тому тлению, которым является грех (то есть не со стороны рассуждения, а со стороны фелимы).

Эффективность методов христианской аскетики в области терапии неврозов, равно как и сходство ее методов с классическим психоанализом, ни для кого не секрет. Но святоотеческая антропология в изложении Максима Исповедника простирается и на более глубокие области психологии, куда классический психоанализ заглянуть не смог. Им мы бы и хотели уделить преимущественное внимание.

3. Понятие личностного расстройства как патологии Я (Self)

Перед Второй мировой войной кризис психоанализа был очевиден для всех. Наиболее очевиден он был в том, что психоанализу категорически не поддавалась шизофрения. Не поддавались психоаналитическому лечению также и некоторые не столь тяжелые заболевания, но «красной тряпкой» для того, чтобы дразнить психоаналитиков, служила шизофрения.

В результате новая теория психоанализа была создана. Правда, для лечения шизофрении и она оказалась столь же неэффективной [10], сколь и психоаналитические теории «первого поколения», но зато она позволила увидеть с теоретической стороны особую область психических заболеваний. Когда-то эту область, вслед за описавшим ее клиницистически Э. Крепелином [11], называли областью психопатий, а начиная с 1950-х годов называют обычно областью пограничных расстройств личности (borderline personality disorders), так как термин «психопатия» утратил сколько-нибудь отчетливый диагностический смысл [12].

Основной сдвиг в сторону углубления представлений о личности по сравнению с психоанализом Фрейда был совершен в школе Мелании Кляйн, находившейся в жесткой оппозиции со школой классического психоанализа, представленной в те же годы Анной Фрейд. Обе школы из-за политической обстановки 1930-х годов были вынуждены перебазироваться в Англию, где их поляризация вызвала к жизни еще и так называемую middle school (т.е. «среднюю» школу между Анной Фрейд и Меланией Кляйн), где лидировали дипломатичные мужчины, также много содействовавшие развитию интересующих нас теорий (в частности, Д. Винникотт).

Но, повторим, базовые положения новой школы были сформулированы Меланией Кляйн [13].

Кляйн шла, быть может, даже слишком последовательно по главнейшим «динамическим» заветам Фрейда: все объяснять через «динамическую» картину, т.е. патологиями детства. Ее особый упор только на один первый год жизни, сохраняющийся едва ли не до сих пор внутри основанной ею психоаналитической традиции, — возможно, излишний. Наиболее видный современный теоретик в этой области, Отто Кернберг, предпочитает говорить не об одном годе, а о целых пяти, да и то это лишь минимум. Но суть открытий Мелании Кляйн и ее школы не в этом, то есть не в точности хронологии ранних этапов формирования психики.

Суть в том, что она описала как качественно особую стадию «доэдипову» — когда еще не сформирован Эдипов комплекс и та самая трехчастная структура, в которой он живет и побеждает. Этой стадии соответствуют свои собственные расстройства психики, к которым, правда, не удалось отнести шизофрению (по крайней мере, в ее классических проявлениях).

Эти расстройства грубо соответствовали тому, что клиницисты описывали как промежуточные, но качественно особые болезни между тяжелыми психическими расстройствами и всякой «малой психиатрией» (неврозами), то есть как раз тому, что позднее стали называть пограничными расстройствами.

С клиническими подтверждениями кляйнианских теорий приходилось туго, но они были, хотя и не столь убедительные, как в случае фрейдовских неврозов. Насколько туго — можно убедиться, например, из статьи Винникотта «Ненависть в контрпереносе» [14]. О том, насколько — уже в кляйнианском психоанализе — стали отличаться пациенты и методы, еще лучше почитать в более новой статье (теоретически там нет ничего, особенно выходящего за рамки Кляйн и Винникотта) К. Ревере [15].

Это не каждый захочет возиться. Очень часто (во всем мире) таких пациентов лечат как невротиков или как психотиков, получают (в лучшем случае) какой-то относительный результат, и на этом успокаиваются. При суицидальном поведении на таких пациентов, особенно если на фоне подросткового возраста, смотрят (тут я употреблю эвфемизм) «философски». Часто врачи про себя думают, что такие пациенты — просто очень плохие люди, которым и не следует помогать (этого, конечно, нельзя прочитать ни в одной, я полагаю, публикации, но мне известно из личного общения, причем, можно сказать, кое с кем из корифеев нашей психиатрии). Тут, заметим, решение из области аскетики: что мы считаем, а что не считаем болезнью. Когда на фоне пограничного расстройства проявляется антисоциальное поведение, то возникают еще и юридические проблемы определения вины, вменяемости и т.д.

В методах работы с пограничными пациентами самое резкое отличие от обычного психоанализа в значении контрпереноса. Он превращается (особенно подробно об этом написал уже в наше время Кернберг, но тут он развивал мысли кляйнианцев) еще и в главное (или, уж точно, одно из главных) диагностическое средство. Ведь эти пациенты уже недоступны для нормального диалога, обращенного к их сознанию: они будут понимать все слова (бреда и т.п. у них нет, поэтому почему бы им и не понять значения слов), но вкладывать в любой обращенный к ним месседж они будут что-то совсем свое (т.е. именно то, что и должен понять врач).

Теоретическим итогом кляйнианского психоанализа стало примерно следующее: изысканная архитектура фрейдовской постройки из трех частей (Эго — Супер-Эго — Ид) сама уже базируется на некотором довольно сложно устроенном фундаменте. Если он поврежден, то возникают всякие разрушения трехчастной структуры, вплоть до полного ее разрушения (или невозможности развития).

Повреждения этого фундамента могут быть — опять выражусь метафорически — как внутренними, так и внешними, причем внешних не может быть без внутренних.

То, что я тут метафорически назвал «внешними повреждениями» фундамента личности, — это нарушения тестирования реальности, то есть понимания границы между Я и не-Я. Характерные формы такого нарушения — бред, галлюцинации и псевдогаллюцинации. Нарушения тестирования реальности, когда они происходят систематически, а не в качестве единичных («микропсихотических») эпизодов, служат диагностическими признаками психотических расстройств. Но мы будем говорить о пограничных расстройствах, когда таких нарушений не бывает (совсем не бывает или почти совсем не бывает).

При пограничных расстройствах нарушения происходят только в том, что я тут назвал «внутренними повреждениями» фундамента личности. Это так называемые патологии Self.

Self («Я» или «самость» как отличное от Ego; у Фрейда в его понятии Ich = Ego это значение не вычленялось) — это и есть ближайшая окрестность центра личности, того (теперь уже переосмысленного) понятия Эго, которое и является субъектом всех личностных проявлений.

В рамках фрейдовской трехчастной структуры можно говорить о том, что ее средний член — Ich — усложняется, сам обретая теперь довольно сложную структуру: центральное ядро — Эго, и его периферия — Я (Self).

Если считать, что Эго — это то, что про себя говорит «я», то Я — это то, о чем «я» может сказать «мое», «мое Я». Надо признать, что определение Эго в современной теории не избегает некоторой (изрядной) апофатичности (тем более что оно еще и определяется в противопоставлении развивающимся на его же основе Супер-Эго и Ид). Но я бы не сказал, что это плохо. Для меня это признак движения в правильном направлении.

Кроме того, Я оказывается главным ответственным за благоустройство территории вокруг здания — того, что Якобсон еще включала в понятие Self [16], а что Кернберг предложил из понятия Я исключить и называть характером.

Характером называется совокупность постоянных паттернов поведения (а по-русски — набор привычек), не являющихся врожденными и формирующихся в процессе воспитания и вообще развития личности. При этом определяющее влияние на процесс формирования характера оказывает Я. Это главный архитектор будущего характера. Как всякому архитектору, будь он хоть десять раз главным, ему подчиняется в характере далеко не все. И даже напротив: через изменения характера удается влиять на структуру Я, хотя и с немалым трудом.

Заметим на будущее, что, кроме таких формирующихся в процессе воспитания постоянных паттернов поведения, бывают еще и врожденные постоянные паттерны. Они называются инстинктами и могут рассматриваться в рамках психологии человека лишь постольку, поскольку она сама пересекается с зоологией (зоопсихологией).

Отсюда понятно, что разные неприятности с характером могут быть, грубо говоря, двух типов. Во-первых, плохое воспитание (а оно всегда будет связано с патологией Супер-Эго, то есть неврозом во фрейдовском смысле), и, во-вторых, патологии собственно Я.

В последнем случае говорят о «характерологических расстройствах», «патологическом складе личности», «психопатиях», а точнее всего сказать — о «(тяжелых) расстройствах личности», то есть о пограничных расстройствах.

При пограничных расстройствах возникает так называемый синдром диффузной идентичности — вместо интегрированного Я (Self) оказываются расщепленные образы Я. Вместо одного нормального Я получается множество суррогатов Я, заведомо дефективных, а точнее, не интегрировавшихся, как это происходило бы при нормальном психическом развитии ребенка.

На таком расщеплении Я основываются примитивные механизмы психической защиты, которые, собственно, и формируют клиническую картину пограничного расстройства. Думается, что подробный анализ этих механизмов обещает быть весьма плодотворным в плане сопоставления со святоотеческой аскетикой. Но оставим эту задачу для другого и более развернутого исследования. В настоящем же случае ограничимся наиболее базовым, но тоже нетривиальным уровнем — обзором того, какое же отношение патологии Я имеют к реализации свободы воли. Вполне очевидно, что здесь мы сразу же столкнемся с областью пересечения психологических теорий с антропологией патристики.

4. Понятие базовых влечений и трехчастная структура души

Патологии Я ведут, разумеется, к патологиям поведения, то есть к патологиям воли. Для описания подобных явлений Фрейд ввел понятие базового влечения, которым в его теории было либидо. Но постепенно еще Фрейд осознал, что нужно провести различие между теми влечениями, которые подлежат вниманию психолога, и понятием инстинкта как чего-то свойственного не только человеку, но и животному.

Этому в особенности посвящена книга Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Здесь, помимо идеи об «Эросе» и «Танатосе» как инстинктах, сформулировано очень важное понимание того, что такое инстинкт. Оно совпадает с современным понятием в биологии (устойчивый врожденный паттерн поведения).

Замечу попутно, что вопрос о наличии у человека инстинктов Эроса и Танатоса к психологической теории личности относиться не должен. Любые инстинкты характеризуют только внешнюю оболочку личности — животного тела с его зоопсихологией (или, скажем так, по Аристотелю, тела и его животной души [17]).

Интересующие нас движения Фрейд очень ясно отличал от инстинктов и называл их другим словом — «влечение» (Trieb). Развитие послевоенного психоанализа пошло сильно вкось оттого, что в стандартном английском переводе Фрейда (а послевоенный психоанализ перешел с немецкого на английский) «влечение» тоже стали переводить как «инстинкт» (instinct, а не drive). Теперь, впрочем, эта ошибка исправлена: Trieb = drive, а мы будем переводить «влечение».

Инстинкты — это паттерны поведения, а влечения — это просто влечения, то есть не паттерны и не поведения. Общего с инстинктами у них только то, что они врожденные.

Фрейд сводил все влечения к либидо, а все остальное пытался объяснить инстинктами. Потом его ученик Адлер предложил на роль универсального влечения вместо либидо «волю к власти». Постепенно (но особенно благодаря Фромму) «воля к власти» была осознана как форма проявления агрессии.

Кляйнианский и посткляйнианский психоанализ перешел к принципиально более сложной схеме. Вместо одного примитивного влечения стала рассматриваться суперпозиция влечений двух типов, либидинозных и агрессивных. В первые месяцы жизни младенца дифференциация этих стремлений как раз и является главным содержанием психического развития. Неудивительно, что наиболее фундаментальные положения Мелании Кляйн, а затем и middle school были выработаны в ходе наблюдений над младенцами первого года жизни. Пациенты Фрейда, несмотря на его основополагающую роль также и в области детского психоанализа, были все-таки существенно постарше — потому и не удавалось заглянуть через них в психику человека настолько же глубоко, как это удалось Мелании Кляйн.

Различение либидинозных и агрессивных влечений в качестве базовых влечений для психики человека оказалось чрезвычайно плодотворным. Оно дает очень хорошие эвристические модели для объяснения поведения людей как в норме, так и в патологии.

Кроме того, понятия либидинозных и агрессивных влечений не может нам не напомнить о двух из трех «частей» души в антропологии средневековых христианских авторов — соответственно, «вожделевательной» (τὸ ἐπιθυμικόν) и «гневательной» (τὸ θυμικόν).

Но тут сразу возникает вопрос: а как же быть со «словесной» частью души (τὸ λογικόν)? Неужели «смысл» оказался невостребованным в современной психиатрии?

Без всякой патристики это соображение пришло в голову еще в 1920-е годы одному из последних учеников Фрейда, Виктору Франклу. Он не просто отошел от Фрейда, а резко противопоставил себя ему, создав еще в 1930-е годы особую школу «логотерапии», настаивавшую на идее лечения психических заболеваний через возращение пациенту «смысла» — смысла жизни вообще и, главным образом, многообразных локальных смыслов, актуальных именно для данного пациента [18]. «Логотерапия» Франкла стала едва ли не главным предтечей современной экзистенциальной психотерапии, а, может быть, вернее будет сказать, что она превратилась в органичную и весьма респектабельную составляющую того достаточно гетерогенного потока психологических идей и терапевтических методик, который принято называть экзистенциальной психотерапией [19].

При всей видимой плодотворности идеи Франкла, у нее был один недостаток, который приходилось отмечать не только его критикам, но и сторонникам: за идеей стояло сильнейшее терапевтическое воздействие сильной личности ее автора, но не стояло почти никакой теории.

Впрочем, иногда и идея, из которой не успели создать теорию, может значить очень много.

Франкл мало чем отличался от Адлера, когда противопоставил фрейдовскому «либидо» свой «смысл». И Франкл, и Адлер предлагали лишь частные модификации общей фрейдовской схемы: будто человеческая психика строится на модификациях какого-то одного базового движения.

По другому, но тоже ведущему к «смыслу» пути пытался пойти другой ученик Фрейда, также порвавший с учителем, хотя на каком-то этапе считавшийся чуть ли не прямым наследником его школы, — рано умерший Отто Ранк (1884–1939). Он успел дальше всех продвинуться в том направлении, в котором у Кляйн и Винникотта были только смутные интуиции, однако эти его идеи до сих пор остаются почти не востребованными, и только в последние годы они, наконец, начинают привлекать к себе внимание немногих энтузиастов.

Главная идея Ранка состояла в том, что творческая способность, креативность, как раз и есть то, что позволяет человеку реализовывать его свободу воли [20]. Это близко к Франклу, потому что креативность — это и есть способность создавать смыслы.

Здесь мы не ставим перед собой задачу как-либо усовершенствовать существующие психологические теории, но только хотим отметить, что некоторая неэффективность теоретических объяснений, построенных на анализе либидинозно-агрессивных стремлений, отмечается постоянно всеми представителями и наследниками психоаналитических теорий. Это стало общим местом после осмысления психиатрами опыта немецких концлагерей, когда выяснилось, что психических патологий у бывших узников детства оказалось существенно меньше, чем следовало бы из психоаналитических теорий, не исключая и теорий наиболее современных.

Человек оказался как-то более психически устойчивым, чем это допускалось бы его либидинозностью вкупе с его агрессивностью. Отто Ранк тут сказал бы, что дело в креативности — в еще одной базовой способности человека к поиску нестандартных решений. А Виктор Франкл недаром укрепился в своей идее относительно «смысла» особенно под влиянием опыта немецкого концлагеря, где ему привелось быть узником.

Не скрывая своей пристрастности в пользу средневековой антропологии, я не удержусь от того, чтобы заметить: не следует ли внести понятие креативности, которое начал разрабатывать Отто Ранк, в ныне действующую схему взаимодействия двух базовых влечений? Не следует ли вместо двух видов влечения говорить о трех?

На этой вопросительной ноте мы позволим себе закончить настоящий очерк.

Примечания

1. Термин И. Лакатоса «научная программа» мы употребляем в несколько обобщенном смысле, который оказался удобен для анализа истории науки на очень больших хронологических отрезках, как это было впервые предложено в монографии: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980.

2. Анализ антропологии Немесия в контексте сопоставления с Аристотелем см. в до сих пор не устаревшей монографии: Владимирский Ф.С. Антропология и космология Немезия, епископа Емесского в их отношении к древней философии и патристической литературе. Житомир, 1912.

3. Подробно о всех этих обстоятельствах см.: Лурье В.М. Византийская философия. Формативный период. СПб., 2006.

4. Подробности также см. в кн.: Лурье. Византийская философия.

5. См. теперь также, в этой связи: Петров В.В. «О трудностях» XLI Максима Исповедника: основные понятия, источники, истолкование // Космос и душа. Учения о вселенной и человеке в античности и в средние века. (Исследования и переводы) / Ред. П.П. Гайденко и В.В. Петров. М., 2005. С. 147–271, особ. 186–187 (где из Максима цитируется Ep. 31 (PG 91, 625 AB)).

6. См., главным образом: Мэй Р. Любовь и воля / Пер. О.О. Чистяков, А.П. Хомик. М.; Киев, 1997 [оригинальное изд. — 1967]) (ч. 2, гл. 9: Интенциональность). Несмотря на сильную философскую компоненту в экзистенциальной терапии, которая, казалось бы, во многом должна быть поэтому близка христианству, автор этих строк не находит в ней особенной близости к христианской антропологии вообще и к Максимовой в частности. В этом отношении куда более плодотворным будет сравнение патристических концепций с теориями, наследовавшими психоанализу, а не стоявшими к нему в непримиримой оппозиции.

7. Evdokimov P. La Connaissance de Dieu selon la Tradition orientale, L’enseignement patristique, liturgique et iconographique. P., 1988.

8. Отчасти см. об этом в: Лурье В.М. Послесловие // Мейндорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение (СПб., 1997) (Subsidia byzantinorossica, 2).

9. Так называемая Молитва Ефрема Сирина. Восходит к произведениям «греческого Ефрема» (так принято называть корпус произведений, приписываемых в византийской традиции Ефрему Сирину; аутентичных среди них очень мало), вероятно, VII века; на сирийском языке неизвестна.

10. Реальный прогресс в лечении шизофрении будет достигнут только в 1953 году и совсем с другой стороны: изобретением аминазина (хлорпромазина), открывшего эру нейролептиков.

11. Впервые в 1915 году, в 4-м издании «Введения в психиатрическую клинику» (рус. пер.: М., 2004), § II.V.2.

12. В современной психиатрии сосуществуют два конкурирующих подхода к понятию «пограничного расстройства». В одном из них, безраздельно господствующем в советской и российской психиатрии, где тон задает Федеральный научно-методический центр пограничной психиатрии во главе с Ю.А. Александровским, «границы пограничных состояний… скорее неопределенны, чем точно определены» (Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. М., 2000. С. 17). На практике при таком подходе к пограничным расстройствам их обычно смешивают с неврозами, а в более тяжелых случаях, которые нельзя списать на невроз, охотно ставят диагноз «шизофрения». Впрочем, принятая сейчас и в России Международная классификация психических болезней МКБ-10 не дозволяет ставить особо популярный в таких случаях диагноз «вялотекущая шизофрения», а велит заменять его «пограничным» диагнозом F21 «шизотипическое расстройство». Согласно другому подходу, понятие пограничного расстройства получает отчетливое теоретическое определение: наличие так называемого синдрома диффузной идентичности при отсутствии нарушений тестирования реальности, — но международных классификаций, основанных на таком подходе, пока не существует. Об этом подробно см.: Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии / Пер. М.И. Завалова под ред. М.Н. Тимофеевой. М., 2001 (Библиотека психологии и психотерапии, 81). Возможно, эти идеи будут более последовательно проведены в американской классификации психических болезней DSM-VI. В ныне действующей классификации DSM-IV-TR (редакция 2000 года) приводится максимально четкое из имеющихся клиницистическое определение. Термин ввел R. Knight в 1950 году. Поскольку мы заинтересованы в сопоставлении одной теории с другой, то для наших целей только второй, теоретический, подход к определению личностного расстройства может быть интересен.

13. Ее основные работы: The Selected Melanie Klein / Ed. by J. Mitchell. N.Y., 1987. Наиболее важная и едва ли не итоговая работа A Study of Envy and Gratitude (1956) переведена на русский: Кляйн М. Зависть и благодарность. СПб., 1997.

14. Винникотт Д. Ненависть в контрпереносе // Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований (1949–1999 гг.) / Сост., научная редакция и предисловие И.Ю. Романова. М., 2005. (Концепции) С. 351–365.

15. Ревере К. Мой клинический опыт лечения пограничной личности // Журнал практической психологии и психоанализа. Ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций. 2003. № 2. URL: http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20030205

16. Мы вынуждены пропустить существенный вклад в развитие посткляйнианского психоанализа, внесенный Эдит Якобсон, сразу переходя к современным концепциям Отто Кернберга. Основополагающая монография Якобсон: Jacobson E. The Self and the Object World. N.Y., 1964 (Journal of the American Psychoanalysis Association. Monograph Series. Nr. 2).

17. Различение «разумной» души, свойственной исключительно человеку, и «животной» души, свойственной не только человеку, но и животным, проводится в трактате Аристотеля «О душе» и затем становится общим местом патристики.

18. Посвященный «логотерапии» бестселлер Франкла переведен на русский язык: Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990 (Библиотека зарубежной психологии).

19. Обзор истории и современности экзистенциальной психологии и психотерапии см.: Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М., 2004 (Библиотека психологии и психотерапии, 58).

20. Главная теоретическая монография Ранка в этой области («Истина и реальность», 1929) переведена на русский язык, но почему-то не с немецкого оригинала, а с отнюдь не идеального английского перевода в кн.: Ранк О. Травма рождения / Пер. с англ. О. Лежниной под ред. В. Медведева. М., 2004 (Imago). Поэтому до сих пор не устаревает editio princeps (нового издания немецкого оригинала тоже до сих пор нет): Rank O. Wahrheit und Wirklichkeit. Entwurf einer Philosophie des Seelischen. Leipzig; Wien, 1929. См. также неопубликованную диссертацию: Griffin G.A.E. Will Therapy: Postmodernity and the Task of Self-Creation in the Philosophy of Otto Rank. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Psychology, Fuller Theological Seminary. Pasadena, CA, 1989. Сердечно благодарю К. Хрусталева, доставившего мне копии обеих этих работ.

Источник: Acta eruditorum. Научные доклады и сообщения. Богословие. Религиоведение. 2006. Вып. 2 (Приложение к журналу «Вестник Русской христианской гуманитарной академии», т. 3). С. 50–71.

Комментарии