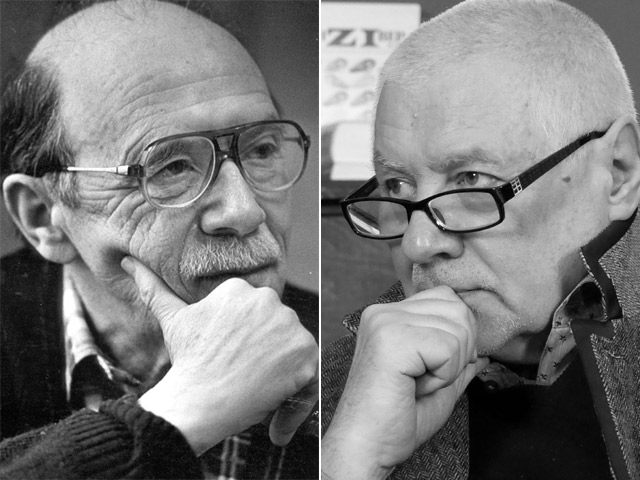

Глеб Павловский, Иван Крастев

Мутация русской слабости

Михаил Гефтер в диалогах Ивана Крастева и Глеба Павловского: человек События в мире политической «слабости»

9 690

9 690

© Интернет-журнал «Гефтер»

Материалы к «гефтеровскому» круглому столу на конференции «Пути России» (31 марта 2018 года).

Вступительное слово Глеба Павловского: Эта глава о влиянии Гефтера на мою жизнь — из книги Ивана Крастева «Время и место. Разговор с Глебом Павловским». Книга выходила пока лишь в Софии и на болгарском языке. Это книга интервью, где Иван дотошно расспрашивает о моей политической жизни, и я пытаюсь хоть как-то ее объяснить. В центре моего опыта — диалог с Михаилом Яковлевичем Гефтером, продолжавшийся до его смерти в 1995 году. В книге эта глава выглядит отвлеченной и наименее приключенческой. А взятая отдельно, она кажется мне упрощением гефтеровского хода мысли.

Расспрашивая Павловского, европеец Крастев искал ответ на свои вопросы. Он уточнял вещи, более важные европейскому читателю, чем русскому. Мне же рассказать интеллектуальную историю своей близости с Гефтером было затруднительней, чем мушкетерские кувырки молодости с самиздатом, милицейскими погонями и экспериментальным обвариванием ноги в приготовлении к «пыткам КГБ».

Приключения рассеялись — отношения с мыслью Гефтера продолжатся до конца. Книга охватывает 50 лет с 1968 года, вслед которому мы повстречались. Старику в этом году исполнилось бы ровно 100. Это много.

Иван Крастев: Я хочу начать с того, что существует Глеб Павловский, который работал c президентской администрацией, у которого были идеи, что позволять себе и чего не позволять, как оценивать медведевское и путинское правительство. И этот человек уходит из политики и начинает, как сказал бы Аристотель, свой рефлексивный период. Пытается понять, что я сделал, что происходит в стране и что с ней будет. С этой точки зрения, для меня проект и сайт «Гефтер.ру», которыми ты занимаешься сейчас, — метафора того Глеба, который оглядывается назад и смотрит вперед уже по-новому, через эту призму этого опыта.

Мой первый вопрос: что ты увидел, когда с позиций Михаила Гефтера оглянулся на свою политическую активность? И какими ты видишь Россию и мир, начав смотреть глазами историка, а не деятеля?

Глеб Павловский: Я ушел в политтехнологи в 1995 году, прямо с похорон Михаила Яковлевича Гефтера, который был мне учителем и другом 25 лет. И его мысли стали возвращаться ко мне, когда я ушел из Кремля. Возвращались материально: с 2012 года я засел расшифровывать магнитозаписи наших разговоров 20-летней давности, начала 90-х годов. Но с Гефтером и при его жизни мы заново знакомились на каждом моем биографическом зигзаге, а это всегда меняло мою оптику видения себя и мира.

Впервые я встретил Михаила Яковлевича и стал разговаривать с ним в 1970-м, при конце «новомирского» консенсуса советской интеллигенции. Журнал Твардовского «Новый мир» объединял интеллектуалов вне и внутри власти. Эпоху еще иногда называют «шестидесятничеством», что упрощает дух великого оптимизма между 1953 и 1968 годами. Внутри него я сформировался. После танков в Праге 1968 года послесталинский консенсус обвалился, и тогда же я встретил Гефтера. Он был из круга тогдашних интеллектуальных «грандов», очень известный в Москве человек.

И.К.: Расскажи, почему ты выбрал его и почему он выбрал тебя?

Г.П.: Все коммуны нуждаются в гуру, и в 1970 году наша коммуна отправилась в Москву со списком учителей жизни. Гефтер в списке был тогда не под первым номером. Моя встреча с интеллектуальной Москвой началась в доме философа Генриха Степановича Батищева. Один звонок в дверь — и он впустил в дом с улицы двух немытых субъектов, отрекомендовавшихся «субъектами исторической деятельности». Одним из них был я. Я воспринимал это как нечто естественное — мир был наш, и все в Москве были обязаны представить нам свои идеи на испытание.

Москва начала 1970-х годов — исключительно интересное место. Я и наша одесская коммуна пропустили по молодости апогей советского «шестидесятничества». До встречи с москвичами я понятия не имел о роли журнала «Новый мир» в 1960-е годы. Атмосфера в столице была фантастическая. Отъезды на Запад еще не начались, и приезжего все водили в гости друг к другу. Одессита Москва ошарашивала уже тем, что философы жили в отдельных квартирах. В Одессе тогда строили мало. В Москве интеллигент имел квартиру, а иные по две. Все они завалены тем, что в Одессе считалось бы самиздатом, а в Москве — просто рукописями и препринтами. Среди гор трактатов по восточной философии и переводов польских и югославских интеллектуалов, запрещенных в СССР, я ознакомился и с переводами книг Эдуарда Бернейса по технике пропаганды. Они оставили во мне зарубку на будущее.

Но время уже скатывалось от 1960-х годов к 1970-м. Власти перестали терпеть публичную активность интеллигенции, и ее штаб, либеральный hub редакции «Новый мир» Твардовского, был распущен. Батищев (выходец из плеяды учеников Эвальда Ильенкова, их именуют «советскими неогегельянцами») был очень известным столичным public philosopher. Осторожность позволила ему сохраняться в Институте философии, знаменитом Желтом доме на Волхонке. Здесь царило «водяное перемирие» между марксистами, антимарксистами и сталинской еще философской номенклатурой. Под благожелательным оком академика Копнина философ Мамардашвили редактировал журнал «Вопросы философии». На собраниях Института рядами сидели феноменологи, кришнаиты, гегельянцы и православные теологи. Александр Зиновьев рисовал карикатуры на членов президиума и пускал по рядам. Их билеты членов КПСС меня возмущали, а Батищев объяснял их разумной тактикой. Тактика позволила и ему в дни допросов в КГБ (по делу Якира – Красина) стать из младшего научного сотрудника старшим.

Генрих имел трибуну в «Университете молодого марксиста», где в те годы можно было услышать не только радикальные, но и антикоммунистические выступления. Стиль Батищева повлиял на стиль моей публицистики, некие следы этого влияния остались до сих пор. Скрестив язык Гегеля с языком публицистов «Нового мира», Генрих создал сорт пламенной риторики, апостолически призывая умы мыслить самостоятельно. Он был прекрасный добрый идеалист, к несчастью умерший рано.

Генрих познакомил меня со многими людьми. Некоторые из знакомств были одномоментны, как с советским буддистом-подпольщиком Бидией Дандароном накануне его последнего ареста и гибели. Другие имели долгое продолжение, как знакомство с космологом-психотерапевтом Валентином Криндачем и, наконец, — с Михаилом Гефтером.

Историк принял нас у себя дома в Новых Черемушках душевно, но сдержанно. Шли дни изгнания его из Академии наук. Только умер Твардовский, с которым Гефтер сдружился. Мы конспиративно представились «Одесской лабораторией проблем человека» и вряд ли ясно объяснили, кто мы и чего хотим. Уходя, я оставил свое эссе о конце истории и уже в Одессе получил на него неожиданно обстоятельный отклик. Письмо Гефтера касалось подхода Маркса к истории, в нем вежливо отклонялись мои бредни о «Марксе-гуманисте». Михаил Яковлевич развернул передо мной более трезвую, драматическую картину катастрофы европейского коммунизма. У нас с ним завязалась переписка об истории.

Я был тогда склонен к катастрофизму. В бесконфликтном мире брежневской пацификации конфликты считались «преодоленными». Вернуться к реальности значило мыслить о катастрофах. Моя историософия вращалась вокруг серии трагедий XVI–XVIII веков, когда Европа полураспалась, а мыслящее меньшинство, от Бодена до Тюрго, спасало цивилизацию от демонизма. Они моделировали абсолютную меритократию с королем-спасителем во главе, пытаясь просвещать суверена, однако Просвещение сорвалось в якобинский террор. Террор в СССР был достопамятным страхом. Брежневское табуирование прогрессивной политики подпитывалось страхом перед возвращением политического террора.

Спасительным ответом на цикл катастроф в моем воображении появлялся Маркс. (У меня и диплом назывался «Философия юного Маркса как производное неврозов философии Гегеля», но мой научный руководитель в Одесском университете профессор Алексеев-Попов твердо вычеркнул слово «невроз».) Маркс — наследник поражений европейской меритократии и Просвещения. Марксизм в СССР потерпел страшное поражение, но сам он интеллектуальная производная поражения Европы. Оттого поражения ему не страшны, утверждал я.

Надо понимать, что для человека Семидесятых проблема поражения стала центральной. Инакомыслящая молодежь чувствовала, что призвана искупить капитуляцию шестидесятников. Водораздел проходил в отношении к историческому оптимизму: шестидесятники и сторонники Брежнева были оптимисты, а мы — нет.

В первом же разговоре с М.Я., как друзья назвали Гефтера, у меня возник восторг участия в головокружительной авантюре. От обсуждения этических контрадикций XIX века у Ленина и Чернышевского, образа Пилата у Булгакова Гефтер переходил к вопросу об актуальном поступке — завтра, теперь, немедленно! Встреча убила мое увлечение модой на неомарксизм. У меня формируется более трезвое представление о связях политики с историей и личной биографией.

Говорящий с Гефтером испытывал переживание, подобное сильной музыкальной импровизации. Но Гефтер не играл. Беседы с ним начинались с установления истины. От случайного гостя Гефтер добивался ясного основания его суждений. Беседа отправлялась от случайного тезиса или последних новостей, быстро раздвигая начальный повод. Для него полнота правды о прошлом было верностью высокой русской традиции мыслящего движения. (Русское здесь не значило этнически обособленного, русское означало мировое.) Такие разговоры предполагали атмосферу правдоречия или «парресии», как ее называли греки, о чем я узнал сильно позже из текстов Фуко, а Гефтер — из общения с Лосевым. Разговоры Гефтера были практикой парресии, а не рассказами о прошлом в стиле популярного тогда Эйдельмана. История, русская речь и политика — стихии, которые задали всю мою жизнь, пересекались в диалоге с ним не фантазийно, а реально. Я на опыте познал, как речевое действие властно меняет структуру события и политическую перспективу.

Следующий мой биографический порог в 1975–1982 годах — диссидентство. В то время и Гефтер, один из немногих видных «шестидесятников», сжег мосты и безвозвратно ушел в Движение. Он отрекся от полулиберальной среды, а та осталась при власти, унижалась и ждала 20 лет, пока случайно не дождалась Горбачева. Мое личное диссидентство формируется под определяющим влиянием идеи Гефтера о суверенитете личности — пароле русского мыслящего движения XIX века. Пароль людей, под властью Империи создавших равномощную силу, надеясь обучить будущую русскую революцию самокритике. Но как, упраздняя монархию, не закончить террором «по-французски»? Гефтер считал, что самые жуткие жертвы мировой идее русскими принесены в ХХ веке и наша задача теперь — вернуться домой. Учредить у себя в стране «мир разных». В признании человеческой бесценности кровавого советского опыта я всегда был в союзе с М.Я.

Затем — арест и мой судебный конфуз 1982 года. И вновь я духовно выжил благодаря гефтеровской терапии моего падения, морального и логического. Деконструируя «случай Павловского», Гефтер повел меня вглубь, заставил вовлечься в рефлексию русских падений. Я долго противился ему из ссылки в Коми, пока не признал падением собственное поведение под судом 1982 года.

В критике перестройки мы с Гефтером снова совпали, не приняв ее наносной, подарочный антисталинизм. Журнал «Век ХХ и мир» велся мной под твердой рукой Гефтера, первые авторы были из его друзей и знакомых: Юрий Афанасьев, Лен Карпинский, Лариса Богораз. Только тут я начал записывать наши с ним разговоры, которые теперь расшифровываю и издаю.

Последние годы жизни Гефтера совпали с началом моей обдуманной политической жизни: 1992–95. СССР распался, Гефтер ушел из старой семьи (чем невольно ускорил мой уход из своей). Мы поселились за городом. Мой поворот к политике шел внутри нашего обмена сомнениями в новой России.

За три месяца до смерти Гефтера началась чеченская война — новая Кавказская война России. Российская интеллигенция оказалась бессильна ее остановить — а ведь прошло лишь три года, как она взяла власть в Кремле и в Союзе. Гефтер ищет маневр, который вернет интеллигенции силу, но я уже сдвигаюсь в обратном направлении. Он ищет то, что сдержит власть, — а я ищу средства действовать силой власти.

Гефтера я хоронил с решением, созревшим перед его смертью, — сделать, наконец, целиком собственный ход. Я решил пойти в технологию политики с личным «русским проектом». Гефтер этого не хотел! Он боялся моей этической шаткости и глубже видел будущее РФ. Русский проект привел меня в 1996-м в Кремль и кончился изгнанием оттуда в 2011 году. Сегодня я возвращаюсь к тому, что мы с Гефтером недообсудили, а точней — что я у него не дослушал.

По разговорам последних дней его жизни в феврале 1995-го я знал, что между нами назревает новый разрыв. В те дни я напечатал в «Новой газете» заметку о Чеченской войне. Хотя в ней я разносил Кремль, видно было уже, что моя позиция критики — на их стороне. Я стал эмоционально сдвигаться в сторону Ельцина, как только почувствовал, что московский бомонд от него отшатнулся. В их отпадении я узнал «предательство интеллектуалов», которое ранее дважды пережил. После идеологических погромов 1968–1970 годов при конце «Нового мира» и повторно — при измене интеллигентов Горбачеву.

Помню, как в редакции «Огонька» ко мне дружески кинулась Валерия Новодворская: Глеб, простите меня, вы были правы в 1993-м — у нас президент фашист! Но я отстранился — простите, Валерия Ильинична, фашисты вы с вашим другом Дудаевым!

Неужели я стану бессильным свидетелем третьей «измены мандаринов» подряд? Они обменяют своего, вчера еще «безальтернативного», президента (которого сами протолкнули в Кремль) на пустой анархизм и опрокинут новое государство, как опрокинули Советский Союз? Нет, твердил я себе, в этот раз постараемся им помешать. «Кто предупрежден, тот вооружен!»

Гефтер тоже говорил ситуации «нет!», но совсем иначе. Он уходил с неясным тогда мне запросом, и я посмеивался, глядя, как старик листает стенограммы Государственных Дум 1905 года. Он обдумывал крах партии кадетов, ту неудачную попытку русской интеллигенции создать партию власти. Партию с миссией, вынесенной из XIX века, — радикальной меритократии, претендующей на суверенитет над Россией. С точки зрения Гефтера, лишь кадеты в тот момент имели шанс стать альтернативой ленинизму. Но не в роли умеренных монархолибералов, а в прямой схватке с большевизмом за наследство освободительного движения. В 1905 году, говорил Гефтер, пробил звездный час — избиратель города и села отдал Думу кадетам. Россия ждала, что интеллигенция поведет себя как власть имеющая. Но, уклонившись от долга власти, интеллигенция проиграла главную ставку русского XIX века, и ее подобрал Ленин.

Теперь уже Гефтер хотел не заявить о личной позиции, а буквально остановить Кремль. Годом раньше я был бы от такого в восторге, а теперь слушал с прохладцей: сдерживать государство? Которое почти при смерти, проигрывая войну кавказским варварам? Слабая власть спровоцировала генерала Дудаева на независимость, и слабость же толкнула Кремль на войну с ним. Я писал, что это самоубийственная для России война. Но не хотел же я ускорить самоубийство России! То, что Гефтер думал сдержать, я теперь собирался сооружать: сильную власть.

Исходным для меня стал гефтеровский же концепт России как социума власти. Русская власть — не государство. Она занимает место, где должно быть государство-нация, и, монополизируя это место, устраняет публичную политику. Социум власти пропитывает повседневность, ему трудно противостоять. Наоборот, обитатели социума власти желают подключиться к нему, разделив крохотную долю власти. Подключаются все, от славянофила до буржуа, от коммуниста Маяковского до сноба Михаила Булгакова. А что социум власти предлагает личности взамен? Масштабность силы. Соотнесение личной судьбы с мировым масштабом событий. Личное участие в глобальном могуществе.

С этим у Гефтера связана разгадка тайны Ленина. Гефтеровскую биофилософию Ленина я считаю единственной сильной из всех известных. В его трактовке, Ленин начинал как русский радикальный аболиционист XIX века. Им двигала чаадаевская постановка вопроса о России: кем войти во всемирную историю свободы, в которой русские не участвовали?

И.К.: Свобода против государства?

Г.П.: Свобода против рабского социума власти, поглотившего личность и оттого — государственно бессильного. Гефтер обращал внимание на ленинские обороты, странные для социал-демократа, но обычные у антимонархических либералов: власть не способна…, такая власть не может… Для марксиста Плеханова они бессмысленны: царская власть — классовый враг, что такое «способна» она или «не способна»? Она исторически обречена! Но для Ленина здесь исходная точка радикально демократического дискурса.

Власть империи — ловкий поработитель, а не просто реликт феодализма. В русский прогресс власть привнесла то, что Ленин зовет «холопством» — русским модусом рабства, скрепляющим социум власти. За что ни возьмется власть, хоть за модернизацию, она все оподляет, портит. Ибо имперские европеизаторы видят в людях России только распоряжаемый ресурс, то есть рабов. Для демократии нужен внутри страны иной мировой суверен! Отсюда линия Ленина на создание партии как альтернативного империи суверена. «Субъект субъекта всемирного действия» по Гефтеру. Партия большевиков намеревалась отобрать у империи функцию глобального колонизатора России.

И.К.: Значит, проблемы, которые Ленин решал, — это не проблемы деспотического характера российской власти, а проблемы деспотического характера слабой власти?

Г.П.: Слабой, ибо нераздельной от распоряжения подвластным ей населением. Она оттого деспотична, что иначе немощна. Русская власть не знает отношений со страной, кроме связи господина с рабом: «Я начальник — ты дурак!» Раб либеральный профессор, раб лояльный консерватор, раб режиссер, раб философ-феноменолог… — в качестве холопов империя всех их готова терпеть. За это она платит слабостью и паразитизмом государственных институтов. Судью, бюрократа и предпринимателя она в равной степени делает надсмотрщиками над населенным пространством.

А Ленин искал, как русское рабство сломить. Вслед Чернышевскому, который его «глубоко перепахал», Ленин добивается учреждения русского суверена, который не будет холопским. «Что делать?» Ленина — его manual по созданию партии-сети новых людей, собранных в Левиафан освобождения. Тут исток партии большевиков как концепта.

Партия по Ленину уже не партия по Плеханову или Аксельроду. Это анклав иной власти людей, для которых всегдашняя готовность к прямому действию важней влияния на имперские институты. Партия, как европейский Моисей, выведет народ из азиатского рабства — одновременно обучив быть сильным народом! Вот где государственник и аболиционист Ленин становится будущим апологетом террора.

В 1990-е Гефтер снова обращается к фигуре Ленина, чего я опять недопонял. То не была ностальгия историка-марксиста. Он зондировал западню русской силы и слабости: сперва силы нет, то вдруг ее сразу столько, что силача некому сдерживать. Отсюда поздний интерес Гефтера к партии кадетов как попытке интеллигенции найти альтернативный сценарий освобождения. Не ленинский, но все же реалистический. В дни штурма Грозного русскими войсками умирающий Гефтер выдвигает последнюю в жизни политическую инициативу — внепарламентской оппозиции.

За год до того в 1993-м и я учредил было внепарламентское оппозиционное движение, но быстро охладел, и то влилось в партию «Яблоко». Теперь же, стыдно сознаться — я смотрел на затею учителя пренебрежительно. После смерти Гефтера его программа для внепарламентской оппозиции Кодекс гражданского сопротивления была опубликована [1]. Но я в ней не распознал проект суверена сдерживания власти. В 1995-м власть Кремля выглядела смертельно больной, государства не было, интеллигенция деградировала, думал я, к кому обращается Гефтер со своим призывом?

И.К.: Из внепарламентарной оппозиции как-то создать партию, которая не позволит, чтобы государство стало тираном?

Г.П.: Да. Не дать России заново породить государство-рабовладельца — вот миссия интеллигента по Гефтеру. Для него война с Чечней означала, что России не вышло. Перед смертью в феврале 1995 года Гефтер уже догадывался, что постсоветская власть равно чужда Европе и русскому прошлому. Все, на что он надеялся, не сработало. Его коренная мысль о суверенизации России снизу с возникновением русских земель-суверенов — цель, ради которой он консультировал ельцинскую команду, — провалилась. Это значило, что свободной России не бывать, и теперь Гефтера заботило другое — чем люди сдержат всесильную Москву?

А ведь и я хотел создать внутреннего суверена! Я был не против сдерживания власти, но — под знаком силы. Сила стала моим императивом — суверен сдерживания должен быть силен. Тогда думалось, станет возможным его «перевоспитание» русской культурой образованности и свободы. Не исключаю здесь эха влияния, оказанного на меня в юности книгами Стругацких. Их проекта «реморализации» страны невежд под игом либеральной меритократии. Но чтобы суверен был силен и эффективен, его нельзя опереть на постсоветскую интеллигенцию, эту, как я думал, группу измены.

И.К.: Ну, я думаю, что «противоинтеллигенция» — это общая установка у вас с Гефтером. Но по абсолютно разным причинам.

Г.П.: Отчасти так. «Либералы-предатели» — термин из гефтеровских заметок диссидента еще 1970-х годов. Но в 1990-е я уже не искал в либералах политического адресата, они для меня стали агентами катастрофы. Разгромили Советы, раздавили местное самоуправление… Восстановили чины и сословия, отмененные в России навечно еще Временным правительством! Соблазнили «царя» Ельцина персонократией, начали Чеченскую войну. На волне пропаганды 1993 года в демократическую прессу вернулся расизм: Хасбулатов — чеченец, в Белом доме засели «чечено-фашистские коммунистические банды». Москву стали «зачищать» от чеченцев, и это приветствовали либеральные журналисты! Нет, думал я, новую власть надо создавать в стороне от разложившейся среды. У меня начался поиск новых гражданских активов. Через полгода это привело к «Фонду эффективной политики».

И.К.: У меня вот такой вопрос. Гефтер понял, что эта российская проблема, Чечня, может быть хорошим способом понять сущность путинского режима? Мобилизация ресентимента началась в Чечне и в связи с ней. И в каком-то смысле провал проекта можно видеть в Чечне — Путин не сумел ее интегрировать и просто сделал своим наемником.

Г.П.: Знаешь, тут бы я поспорил с тобой «за Гефтера», хоть не знаю, согласился бы он со мной или нет. Гефтер мог возразить — да, кадыровская Чечня москвичу отвратительна, но важно, как они там живут? Чеченцы живут, как умеют. Как жила бы любая земля России, стань она реальной Федерацией из унитарного ансамбля. Стань мы «Союзом республик Европы и Азии», о чем мечтал Гефтер вослед Ленину и Сахарову, правовая система в республиках не была бы единой, а роль местных обычаев колоссальной. Какие-то земли станут более европейскими, возможно, либеральные Петербург или Томск. А какие-то — куда менее либеральны, как Бурятия, Калмыкия и Чечня.

Гефтер видел будущую Россию федерацией суверенных русских и нерусских земель. А суверенные земли он видел протогосударствами. Государство Россия, надстроенное над ними всеми, предоставляло бы им добавочный выход в большой мир. Почему в таком случае не быть и Чечне Кадырова? Гефтер предупреждал, что иные будущие земли, из Москвы глядя, покажутся «азиатскими».

Гефтер считал глубокую регионализацию России главным условием русской демократии. Считается, — говорил он, — что Советская Россия выродилась из-за однопартийности, но многопартийные Советы не стали б преградой диктатуре. Шанс демократизации ленинской России был во внутренней суверенизации ее республик. Включая русские республики в ее составе. По его мнению, политический замысел уходящего Ленина скрыт в его формуле: «Союза Республик Европы и Азии», то есть конфедеративной федерации. Формула, которая так раздражает Путина, что он прямо обвинил Ленина в гибели СССР. А в этом был последний шанс выстроить земельные checks and balances против самодержавия центра. Оставив им шанс более глубокой внутренней демократизации на будущее.

И.К.: Но с этой точки зрения кадыровская Чечня — не гефтеровская Чечня! Кадыровская Чечня могла бы сработать как противовес центральной власти, но теперь она нанята Москвой как ее телохранитель.

Г.П.: И деспоты абсолютизма нанимали телохранителями свободных швейцарцев.

И.К.: С этой точки зрения чеченцы получили, что хотели, но ценой отказа от суверенности.

Г.П.: Пожалуй, так. Но у кого в России сегодня есть суверенитет? У русских его не стало. Пора оспорить миф о «всемогущем Центре». Во-первых, он не «Центр», так как не территориален и не привязан к городу Москве даже пространственно. Центр политически не национален. Центр — полый шарнир российского «кубика Рубика», и я специально говорю о Системе РФ, чтоб отличить от страны России. Система РФ не допускает создания национального государства, российского или русского, все едино. Она не допускает политического развития земель. Не допускает автономной экономики, кроме убогой экономики выживания, которую Симон Кордонский именует «гаражной».

Центральная власть не допустит nation building в России, чтоб не потерять свою гибкость и «верткость». Как только государственная инфраструктура отделится от инфраструктуры жизнеобеспечения населения, власть Москвы станет уязвимой.

«Подавляющее большинство» не только пропагандистский тезис: все включены во власть, и все ее агенты. Кто через перераспределение бонусов, кто через пенсионную систему, кто подключен символически, разделяя причастность к #крымнаш. Потерять этой ситуации Кремль не хочет. Обрисовался тревожный момент, о котором прямо предупреждал Гефтер, — поскольку такая Россия не сможет ни изолироваться, ни обрести идентичность, предметом ее ревизии неминуемо станет целый мир.

Ведь русский социум власти — глобальная вещь. Россия, конкурируя с Западом, втайне принимала «Запад» за весь мир. Уже 300 лет здесь полагают Запад и мир чем-то одним. Сегодня Москва разворачивает фронты, не заботясь, чтобы ее курс выглядел логично. Вчера проводили политику «русского мира» и «славянского братства», из-за Сирии пришли на грань войны с Турцией, а завтра можем заключить союз с Пекином для раздела Средней Азии. Всё для нас не цели, а лишь хайпы временной идентичности, импровизации. Поисковое поведение, а не стратегическое и не нормативное. Советский нарком Литвинов в 30-е годы не зря сказал «мир неделим»: единый мир — резервуар оперативных ресурсов нашей идентичности. Образ «единого Запада», пусть враждебного, Москву устраивает. Но в нем потенциал будущего конфликта.

И.К.: Такой образ Запада, который на самом деле — США.

Г.П.: Да, наш мир монополярен и неделим, но тем ожесточенней борьба за него. В России говорят о «многополярности», нисколько не веря в нее. Русская идентичность требует сопоставить Россию с единым-единственным миром. Нам втайне нравится, что США приняли игру в «безальтернативность» и диктуют нам монопольное «лидерство». Когда Запад что-то диктует, наше существование переполняется смыслом. Москва принимает игру, яростно отвергая директивы несуществующего «вашингтонского обкома». Болтовня об американском лидерстве — топливо наших контрмобилизаций. Как считал Гефтер, здесь и аккумулирован риск возможного Армагеддона. Ведь извне московские поползновения прочитываются только как неопровержимые улики имперской экспансии Кремля.

Шарнир Системы РФ гибок. Но он без обратного хода, как храповик. Редкие случаи, когда Кремль отступал, были связаны со смертью правителя. Я теперь вижу проблему сдерживания в новом свете — она перестала выглядеть сдерживанием России Западом. В самой России должен возникнуть или найтись внутренний субъект сдерживания. Он будет действовать двояко. Сдерживая безудержный Кремль, надо сдерживать и попытки перепрограммировать Кремль извне. Иначе принятие Кремлем внешнего диктата приведет к реновации социума власти. Из краха кремлевской команды выйдет новая мутация Центра, возможно экстремальней прошлых.

И.К.: Что теперь для тебя легитимно? Эффективная легитимность, работоспособная русская власть — для этого надо решить две вещи. С одной стороны, проблема ее самоограничения, сдержанности самой этой власти. Но с другой стороны, достаточная сила не позволить, чтобы ею управляли извне. Нужна не просто имитационная власть!

Они создали бюрократическую систему, которую трудно активизировать, потому что там вверху очень закрытый внутренний круг. Хочешь кого-то арестовать — можешь, хочешь кого-то выпустить — можешь, но чтоб они думали политически, как советские вожди, невозможно… Проблема внешней экспансии возникает у власти при невозможности организовать большой террор внутри — этого они, видимо, не могут. Единственное, что можно сделать вовне, — война, потому что ее еще можно организовать. Вот где беда деспотического режима. Который не может организовать большой террор, а войну — может!

Г.П.: Александр Проханов как-то ядовито заметил, что, начав новую перестройку, Россия наверняка ее снова провалит, зато начав мировую войну… как знать! То ли проиграем, то ли вдруг выиграем. Абсурдистский, но довольно точный логический ход для Системы РФ.

И.К.: Для людей, как Гефтер или ты, либерализация означала возможность сохранить Советский Союз — вот что наиболее трудно для понимания извне. Ведь когда Бжезинский говорит, что без Украины Россия уже не империя, он не понимает, что без Украины в России и демократии не будет. Когда Европа пошла по постимперскому проекту конфедерации, там считали, что Россия предлагает национальное государство. Но российское национальное государство всегда будет империалистическим, ведь у него внутри просто нет другой альтернативы. Оно слишком большое и сильное.

Г.П.: Не столь сильное, как вечно монтирующее себя заново. Позволь маленькое отступление. Чем меня ошеломил Гефтер и что стало далее моей базовой темой в политике, это его идея События. По Гефтеру событие — «институт» всемирной истории, ее генератор. Оно перестраивает картину мира, меняет общества. А что такое выборы, которыми я занялся в поиске средства вмешательства в историю? Выборы — это технологичный операциональный вариант события!

Чем удобны выборы? Вместо социально инертных классов — ситуативные электораты. У электоратов есть предпочтения, но они текучи, конструируемы, они нарративны. Как показал наш опыт в 1996 и 2000 годах, электораты можно «склеивать» в коалиции вопреки конфликту их интересов. Вспомни успех Карла Роува на президентских выборах в США 2004 года, где за Буша-младшего консервативные гомофобы голосовали об руку с гомосексуалистами.

Выборам придают форму спонтанного разворота к будущему — обманчивую, как ты прекрасно описал в “Democracy Disrupted” [2]. Сегодня, говоря о сдерживающей внутренней альтернативе, я опять выступаю сторонником внесения поправок в ход истории. Но теперь нельзя обойти вопрос: в России и это уже было. Я сам в этом участвовал, а чем закончилось? Путиным.

Событие — то, чем нельзя управлять, не разделив его судьбы. Оно настигает человека, а не создается им. Глупо думать, что Ленин с Троцким «устроили» Октябрьскую революцию. Ленина настигла революция, в России уже шедшая. От февраля к октябрю 1917-го это одно и то же Событие, и пришло оно не к одному Ленину. Вместе с Временным правительством он полурастерянно следил за сельскими мятежами весны-лета 1917 года. И не сразу распознал в аграрном хаосе главный ресурс События — но чьего именно? Поначалу неуправляемая крестьянская война в деревне казалась лишь препятствием для взятия власти.

Но вот он принял от эсеров чуждый ему крестьянский лозунг «черного передела». Объединил солдатско-сельскую утопию «мира без победы» с интеллигентским запросом на русскую мировую революцию. Техника организации Троцким переворота в столице столь же значима, как шаг Ленина навстречу русской хтонической жажде «черного передела». Это показывает, кстати, что ресурсами политического события может стать то, что выглядело непреодолимым препятствием.

Социальные интересы и политический режим в структуре события весомы, но не предрешают судьбы проекта. Верно и обратное. То, что нам видится социальной группой со своими интересами, может оказаться шлаком. Отходами административного акта, множеством без общих интересов.

Возьми хоть российских собственников жилья. Правительство Гайдара передало жилье в собственность проживающим. Таким образом Гайдар имел в виду создать опорный класс демократического капитализма. И в России действительно возникли десятки миллионов квартировладельцев — а где демократия собственности? Класс частных домовладельцев не возник по сей день. Получив квартиры, люди не стали обслуживать их как собственность. Они отказывались управлять жильем, капитализировать его. Не испытывают политической солидарности с другими собственниками жилья. Отвергают обязательства по обслуживанию своей жилой собственности — пускай ремонтирует «Путин»! Итак, указом Центра породили частных домовладельцев — и те растворились в море населения, зависимого от патронажа власти. Событие не состоялось!

И.К.: Это очень-очень тонкий момент. Давай разграничим три разные вещи. Во-первых, когда через политику хотят реструктурировать общество. Решение дать кому-то жилье — это политика, которая чего-то хочет. Второе — событие вне контроля политиков, которое вдруг происходит. И третье — провокация, когда готовят событие, думая, что оно может как-то сработать. Между прочим, тут разница между Лениным и Путиным. Ленин с Троцким мыслили в терминах События, а для Путина событие — просто провокация спецслужб.

Г.П.: Моя цель 1990-х превратить управляемые выборы в Событие перестройки общества и выборы как путинская спецоперация — все же разные идеи. Но риск провокации конечно заложен в идее «последних, чрезвычайных выборов» еще с 1996-го и особенно 1999–2000 годов. Как внутри «войны за прекращение войн» 1914–18 годов уже заложена Вторая мировая.

Что я брал за исходный объект своей политтехнологии? Бессубъектную гайдаро-советскую массу граждан РФ. Массив бюджетного населения, на которое еще рухнула постсоветская дискоммуникация. Над обездвиженной массой, покинутой выживать, элиты надстроили недосягаемый для той уровень связей, деловых и медийных.

Выборы превратились в ее внутреннее дело, возникло «надполье», по точному термину венгра Мадьяра. Спецоперация с применением медиатехник. Их результат заранее присваивался продюсером, а электоральная масса оставалась разобщена и деполитизирована. Электоральное большинство выборов 2000 года мы возвели в «путинское большинство» и от его имени диктовали России свои правила. Но общество осталось тем же разобщенным щебнем. «Оперативное мясо», как выражался при мне один большой человек в Кремле.

Стоит ли тут еще говорить о социальных группах, и в каком смысле? Их можно статистически классифицировать на основании каких-то признаков. Но эти группы размещены вдали от реального действия, политизация заторможена. Оппозиционная интеллигенция ничему здесь не альтернатива. Когда ей однажды в 1991 году нечаянно удалось опрокинуть Центр, она захотела безраздельной власти «именем общества» и, завладев Кремлем, восстановила Центр.

И.К.: В России, видимо, не может существовать эффективная контрвласть, пока нет федерализации на уровне регионов. Но при глобализации контрвласть идет уже не изнутри, а извне. Из-за того, что Россия — часть глобального производства, есть вещи, которые Путин не может себе позволить. Не становится ли в таком случае единственной российской оппозицией, или контрвластью, — внешний мир?

Г.П.: Кажется, мы пришли к теме, которую я сознательно обходил. В личных разговорах с Гефтером она мне казалась мифопоэтической, ведь я не мог привязать ее к своему скудному тогда опыту. Это гефтеровская формула — Россия как «мир в Мире». Мир России он изредка заменял на «русский мир». Этот его термин я бездумно ввел в бумагооборот Кремля, и теперь он так обесславлен.

С царя Петра Россия, как скажет политтехнолог, отстраивается от Европы. Русскому нужна Европа передовая и безальтернативная. Этой политикой Россия, по мнению Гефтера, отграничила и соучредила ту Европу, которую все знают. Россия, как «европейский Другой», подвинула ее к европейскому человечеству: Гефтер очень любил этот термин Достоевского. Траекторию «европейского человечества» он прослеживал от царя Петра до коммунистического проекта в ХХ веке. В основе советского коммунизма — Марксова утопия европейской истории как единственного модуса Homo sapiens: Универсальное некогда станет Всемирным и охватит собой всю планету.

Россия — маргинал Европы, не как мистическая «Евразия», а как деятельный альтер-Запад, Евровосток самого Еврозапада. Всякий раз ее государственность, будучи реликтом прошлой, устарелой глобальности, испытывалась на разрыв. Но Гефтер считал, что к концу ХХ века цикл пульсаций Европа – Россия – Европа исчерпан. Теперь либо возникнет Россия как «мир в Мире» (это его термин), либо, прямо предупреждал он, Россия «способна взорвать мир».

Я этого тогда не понимал. Легко представить, насколько экстравагантно звучали такие речи в годы ельцинской слабости. Но они не были апокалиптикой. В монополярном мире 1990-х Гефтер не находил емкости, способной включить и интегрировать сложную Россию. А упростить ее никому не удастся.

Гефтер говорил о «дефиците альтернативности» глобализации. Если Россия не скомпенсирует его внутренней альтернативностью, например, суверенизацией русских земель, то Запад не сумеет ни вобрать Россию, ни примириться с ней. Здесь в перспективе видна катастрофа второй глобализации, и Россия вполне может стать ее эпицентром. Конечно, такой разлад России с миром Гефтер не считал ни «геополитическим», ни «цивилизационным».

Он говорил об избыточном перенапряжении самого человеческого мира. Человек в истории — Homo historicus — выносил перегрузки, которые в ХХ веке подвели его к пределу возможного для рода Sapiens. Человек, повторял Гефтер, может вынести не всё, что он исторически предпринимает… Нацистский Холокост и сталинский мегатеррор подвели Homo к черте падения, от которого Sapiens укрылся, став человеком Холодной войны. Но для этого он снова прибег к неприемлемому риску — на этот раз «гарантированного тотального уничтожения». В таких перегрузках прошел ХХ век. Излет коммунистической эры даже в его мягчайшей брежневской форме травмировал советское население. Но с концом коммунизма история в буквальном виде закончилась и для Homo sapiens.

Здесь Гефтер утверждает нечто обратное Фукуяме: постчеловечество не либеральный рай, а время предельного риска. Исторический человек выходит из истории, но — куда? В эволюцию, больше выйти некуда! А раз так, все исторические навыки обработки задач перестают работать. Новых нет, прачеловеческие стерлись за века истории. Прачеловеческие режимы обработки опыта, инстинктивные ли, мифологические, давно вытеснены антропологией историзма. Только в эволюции работать людям предстоит уже не с «дикой природой», а с собственной своей. С природой Homo sapiens. Как людям решать «за эволюцию» задачи выживания своего вида?

Гефтер напоминает, что эволюционные ставки жестче исторических — как людям их решать и с чем? За подсказкой обращаются к историческим кейсам, хорошо памятным, но, увы, негодным. История неотличима от архива телесериалов. То, что в историческом существовании было событием — «поворотом фортуны» или «роковым стечением обстоятельств», теперь спецоперация. Долго архаикой считали ИГИЛ, а тот продюсировал себя как блокбастер. Все это уже вне истории как института глобализации. Но история все еще занимает оперативную память людей, как старая программа, тормозящая работу айфона.

Такие вещи, как война на Донбассе, внутри мировой истории были более чем заурядны и в прошлом никого не ставили в тупик. Любой ход событий, пусть преступный и глупый, подлежал ряду дальнейших исторических корректировок. Даже обреченность героев была не страшна, Джон Браун с сыновьями не рассчитывали победить рабовладельческие Штаты, но, погибая, знали, что войдут в анналы национальной памяти. Геройский эталон запускал отлаженную историческую машину — магию События и желание к нему приобщиться.

Теперь историзм не работает, а военное его оборудование осталось, включая наихудшее — ядерную бомбу. Гефтер любил напоминать, что ядерное оружие создали антифашисты, а не фашисты. Ученые, левые интеллектуалы Запада при содействии коммунистов породили такое средство уничтожения людей, которое нацистам не снилось. Гефтер говорил, что в Гитлере хватало зла желать истребления всех евреев, но мысль о гарантированном взаимном уничтожении Земли даже и ему бы показалась чудовищной. Зато антифашисты Запада и Востока с этой мыслью сжились.

Михаил Яковлевич предсказал, что люди будут делать попытки решать эволюционные проблемы историческими, то есть заведомо негодными средствами — средствами войны, форсируя идентичность и суверенитет. Вслед Холодной войне он предсказал новую эпоху нашествия «суверенных убийц». Это опять перенапряжет природу человека. Вид не движется с места, нагрузка выживания растет, а Homo historicus надорван и, так сказать, «коррумпирован».

Побег человеческого вида из эволюции провалился. Sapiens’у придется начинать все заново. Человек берется за эволюционные задачи, от которых его пращур некогда сбежал в историю, — но ведь тот бежал от них неспроста. Где эволюция, там ее норма — массовая выбраковка живых существ. Для этих забытых гекатомб у человечества нет аналогий. Политике здесь нечего делать, и та не справляется, но фальсифицирует видимость успеха. Гефтер видел здесь стратегическую трудность, из которой человечество то ли выйдет, то ли нет. Он просто говорил мне: не знаю!

Гефтер умер в момент, когда в мир пришел WWW, Интернет. Томас Фридман пишет о «плоском мире» с комичным восторгом, с каким Фукуяма воспевал конец истории. Но ведь плоский мир по Гефтеру — это синхронизация несовместимого! Плоский мир переживается людьми как слишком тесный для их взаимных различий. Эпохи прошлого спрессованы в малом пространстве планеты без опосредований и перегородок, не считая «умных стен» на границах. Нации толпятся, как зэки на пересылке. Они оскорбляют друг друга своими привычками и своим видом, начинается «беспредел». ИГИЛ и волна беженцев — только начало.

И.К.: Я хочу это представить. Когда исчезает история, оказывается, что мы и все времена живем в одном и том же идейном пространстве?

Г.П.: Да, несколько похоже на фильм «Вспомнить все». Масса разнородных проблем скапливается в замкнутом объеме, где нет места маневру. Все — «современны», но внутренне дискоммуницированны. Образ единого человечества более невозможен, но и альтернативы ему нет. Каждый выдумывает себе «нормальное» человечество и «правильную» историю, свою «подлинную» родословную, тем самым усиливая общий беспорядок. «Суверенные убийцы» по Гефтеру и есть автохтоны плоского мира. Безнациональные агенты синхронизации, от Путина до последнего беженца.

И.К.: Скажем, существует Исламское государство, которое живет в XVII веке, — и оно абсолютно современно и нормально, подобно людям, живущим в Silicon Valley. В этом смысле, когда теряешь историческую идею прогресса, время уже не течет. Это как китайская пища — все блюда с самого начала стоят на одном столе.

Г.П.: Прекрасное сравнение — только добавь, что каждый думает, не приглашен ли он к столу в роли блюда? России, например, сегодня так и видится.

Прежде родословные были размещены в пространстве всемирной истории. Но теперь у каждого свой исключающий других нарратив, и за него он стоит до конца. «Постисторический» Евросоюз, и тот требует признания своих нарративов за универсальную норму! Гефтер не застал авантюры «Новороссии», но успел отметить нашествие этносуверенов с вымышленными родословными на Кавказе и в Приднестровье. Он подчеркивал, что искренняя симуляция «голоса крови» ведет к настоящему, притом бесцельному кровопролитию.

Уход историзма лишил асинхронию людей креативности, с ее тонкими институтами опережения-отсталости наций, с подвигами толерантности к чужим. На пустое место приходит шок «схлопывания» — все живут рядом, фантазируя, будто обитают в разных вселенных. Чтобы не истребить друг друга, толерантности мало. Мультикультурность не выдержит. Люди должны, как Гефтер бы сказал, развивать талант дивергентности. Культивировать внутреннюю альтернативность, «институты» эмпатии, понимающей связи с другими. Развивать свои различия.

Гефтер настаивал, что непременное условие выживания России — суверенизация русских начал. Что потребует, между прочим, укрупнения русских земель внутри России. Гефтер напоминал, что современное региональное деление России, кажущееся стародавним, — сталинская новелла, административная фикция. Областную нарезку в начале 1930-х годов вводили для удобства учета и поимки беглых колхозников. Наши «регионы» — полицейские фикции, а не федеральные земли. Еще в Российской империи губерний было пять десятков, не более, пока поземельное разнообразие насильственно не унифицировали.

Не так России нужен «многополярный Мир», как Европе для выживания нужна многополярная Россия. Россия как мир в Мире. Но для этого все еще нет разработанной государственной модели. Слово «конфедерация» не подсказка, но ясно, что земли-суверены, по Гефтеру, русские и нерусские, связаны будут конфедеративно. Но в чем мотив и основание новой конфедеративности, неясно.

А Гефтер настаивал, что каждой русской земле нужно право войти в свои отношения с Миром. О, как мне все это не нравилось в начале 1990-х! Я был культуртрегер и централист, с аргументами от русской литературы — империя и свобода! А сегодня пришло то, что Гефтер предвидел, — история иссякла. Не потому, что распался коммунистический блок, а оттого, что истории в мире места нет. Исторический прогресс маневрировал в пространствах «отсталости». Когда целина истощилась, Homo sapiens должен придумывать себя по-другому.

Пока же мы уклоняемся и хватаемся за подделки и видимости. Имитируют принадлежность к «первому миру» глобализации, чтоб получить финансирование или глобальную аудиторию. Теперь кто угодно умеет изобразить что угодно. ИГИЛ практиковал спектакли ужаса: уничтожение древностей, экзотические казни, каких и не бывало в староисламском мире. Кремль нарочно оставляет отпечатки хакерских пальцев во всех странах мира, имитируя «мировое влияние». Все это лишь театр для мировых аудиторий, а чего хочет постановщик, понять нелегко: власти? денег? В креативной России студентки имитировали «исламизм», выманивая деньги у вербовщиков ИГИЛ. Teatro Mundi!

Теперь я вижу, что 20 лет без Гефтера мной во многом потеряны зря. Я истратил их на политтехнологии власти, на Кремль, а следовало хорошенько продумать гефтеровскую проблематику русских неудач. Я соблазнился такой жалкой целью, как запустить сильный Центр еще раз! Мне следовало бы насторожиться еще в 2000 году, когда на выборах Путина у нас вдруг пошло слишком гладко. Если все вокруг так готовы к «новой сильной власти» — нова ли та вообще? И кстати — сильна ли она? Сегодня это риторический вопрос — конечно, нет. Я помог народиться еще одной мутации русской слабости. А благодаря ей русские могут вновь остаться без государства.

И.К.: Я думаю, твоя проблема в России — какое государственное устройство сохранило бы русскую культуру? Это не проблема федерализации, согласен. И это не проблема конституционного устройства России — это проблема ее культурного устройства. Какой возможна Россия как постимперское тело? Между прочим, эту проблему решала и Европа в конце имперского периода, и ее тоже можно представить по-гефтеровски.

Г.П.: Сегодня для нас проблема возможности России в мире выглядит хуже, чем в последние дни Гефтера. Старик уходил на всплеске последней надежды — вдруг российская интеллигенция еще что-то может? Он допускал, что нравственным подвигом, наподобие недавнего тогда диссидентства, интеллигент возобновит «мыслящее движение» XIX–XX веков. Движение меритократов к европеизации, свободе и множественности русской культуры. Но сегодня его призыв не к кому обратить. И менее всего к тем, кто еще именует себя интеллигенцией, но превратился в сетевую образованщину. Здесь гефтеровский финал, но не конец мысли и духовной личности Михаила Гефтера. Финал в том смысле, как понимал Иосиф Бродский, — предел вещи, обнажающий ее логос.

Примечания

Комментарии