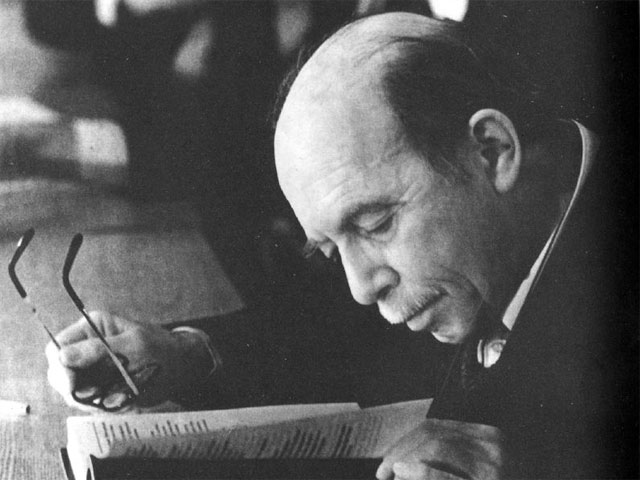

Михаил Яковлевич Гефтер (1918-1995)

Его глубоким убеждением было, что и история вовсе не событийный поток. Она множество раз обрывается и начинается вновь. Эту дискретность уловить не просто. Но, быть может, нужно зрение поострее?

2 679

2 679

Высочина Е.И. Михаил Яковлевич Гефтер (1918-1995) // Историки России: Послевоенное поколение. М.: АИРО-ХХ, 2000. С. 79-114.

«Память — одно из самых удивительных свойств человека. Не идиллическое, скорее — арена сражения, где схватываются забытье и воспоминание. Можно бы сказать, что память — она же совесть, если только вслед мудрому Альберту Швейцеру признать, что «чистая совесть — худшая выдумка дьявола». Ибо совесть угрызает (по самому смыслу и назначению своему) — даже тогда и больше всего тогда, когда к этому, кажется, нет никаких поводов, но есть глубочайшая причина: невосполнимые утраты…

Позволю себе прервать написанное Михаилом Яковлевичем Гефтером, пояснив: речь о его друзьях молодости, павших, никогда им не забытых. Не просто долг памяти, но потребность соотносить все свое с ними. И, быть может, как раз эта вечно угрызающая память-совесть предопределила многое из того, чему с ним в жизни «пришлось случиться». А набросок, с которого начала я свою попытку рассказать о гефтеровском «логическом романе», — один из огромного числа фрагментов, так и не вошедших в книгу, посвященную университетским однокашникам, самым кровным, самым близким из всех, с кем пришлось встретиться за долгую жизнь. Написанное им в том фрагменте теперь обрело иной, дополнительный смысл, ведь и Гефтер теперь в ряду оборванных жизней. Что исповедовал он, ныне в наследство нам. И повторяем ему в унисон.

«Наш случай именно таков. Погибшие друзья нашей юности вернулись спустя десятилетия, сделав давнее, навсегда ушедшее самым кровным и спорным, то есть ЖИВЫМ.

Мы вновь вместе…»

Ставим троеточие, а на странице черновика просто обрыв, неожиданный, внезапный. Так писал, оставляя недовершенными разные, подчас неожиданные фразы. Глубокий вдох без выдоха — применительно к мысли, к словам, что лелеял, ибо относился к ним сверхъответственно.

«В начале было Слово» — вечное.

«За пределами Слова остается лишь сила, обескровливающая человека» — это Гефтер. Слово — Дом и убежище, одиночество и всесилие, Слово — терзающее и недающееся, вожделенное и гнобящее… Рок и тяжба, радость и испытание для того, кто понял: история иссякла, оборвалась, не завершившись, но мы обречены говорить на ее языке. А живем в мире, что ЗА и ПОСЛЕ истории… Или же — в преддверии «после»… И оттого со Словом сожитие особое. Обостренное чутье к содержательному полю и доискивание смыслового донца, восходящего к древней этимологии, со временем входящей в странные пазы-связи с последующими оттенками.

Для непрестанно обостренной хроники диагноз ставил сам.

Мы были музыкой во льду.

Я говорю про всю среду,

С которой я имел в виду

Сойти со сцены и сойду.

Здесь места нет стыду.

Я не рожден, чтоб три раза

Смотреть по-разному в глаза.

Еще двусмысленней, чем песнь,

Тупое слово враг.

Гощу. — Гостит во всех мирах

Высокая болезнь.

Пастернаковские строки выписал крупно, отчетливо — эпиграфом к странным записям. Начальный заголовок «Запоздалые признания» — зачеркнут, поверх — «Post factum». Далее стал ложиться текст, что вдруг потребовал вводки-эпиграфа. И с бока — правого — приклеена часть листа со стрелкой. Эпиграф, собственно, из двух частей. Первый: «Путь вверх и вниз один и тот же». Гераклит Темный. Ниже — выше приведенные стихи Пастернака. А под ними — гефтеровские строки, своего рода ключ-дешифратор ко многому, что передумано им.

«Не дико ли — с эпиграфами, беллетризуясь — признавать собственное поражение, и, вероятнее всего, окончательное?

Может быть, и дико. Может быть, ближе к делу было бы клясть и выть. Может быть, междометия были бы сейчас истиннее всякой членораздельности… Но ведь — человек. Человек, пока не захрипел в последний раз, пока темнота не застила навсегда то, что именуется разумом — возможностью думать и делиться тем, что бесконечными наплывами, лихорадочной чередой движется в моей голове и рвется наружу, — чем я никогда не умел рассчитанно распорядиться, придав стройный вид, законченную и четко адресуемую форму, но что единственное есть «я». Непреходящее напряжение и страдание, когда наедине с собою, и радость, когда с кем-то, когда передо мной понимающие, осветленные интересом глаза. Сладость от бескорыстия, от равенства, от несвязанности «планом» — и даже долгом, и в предвкушении мыслей, какие придут затем, в послеспорье, за старым столом в чернильных пятнах, — еще невысказанные, залогом следующих встреч, набросками книг, которые никогда не будут написаны мною… Нет этого — нет меня».

Глаза проскакивают страницу, с зачеркиваниями и исправлениями. Писано чернилами, пером с явными моментами тупиков-задержек.

Текст-страдание схватывается партитурным чтением, но кряду с этим непроясненное чувство, уязвленное ЕГО страданием. И вот — разъяснение:

«Во время обыска 6-го апреля в доме, где ты уже не хозяин, а тварь, с трудом отстраняющая мысль о финале, о развязке: уведут ли с собой или оставят, а если уведут, то это значит (для меня) — навсегда, и надо прощаться навсегда, и успеть написать последние свободные слова, а ум вяло сопротивляется этому, привыкший жить странной химерой о совсем другой жизни с совсем другим прошлым — без непоправимых ошибок, срывов, загубленных (собою же) начинаний, планов, расчетов, — с мнящимся прошлым, которое впереди, хотя впереди уже почти ничего нет и бессонными ночами слышишь явственно свой метроном, -во время этого события, которое вообще говоря эпизод, и довольно-таки постыдный — моею неподготовленностью к нему, но вместе с тем и имено для меня событие, и именно потому, что пришла — в этот отрезок, от 7-30 и до середины дня — холодная не-моя, но с каждым часом все более моя мысль: даже если оставят, надо прощаться навсегда. Прощаться с химерой о совсем другой — моей — жизни. С безошибочным прошлым, которое впереди. Баста. В любом случае — финал, развязка. Мой финал. Моя развязка. Спешить некуда, ибо времени в том смысле, какой я долго лелеял и хранил в себе, нет, просто нет.

Путь вверх и вниз один и тот же. Обрывок или афоризм среди прочих — прославленных, изученных до дыр. И остающихся загадкой. Так ведь лучше. Короче. Многозначней».

Хотя и с сожалением, но пропустим почти две страницы этого странного «дневника». Скорее даже, по жанру — стенограмма ощущений человека-историка, предметом своих штудий испытуемого на состоятельность. История ткется не только трудами вплетающих в ткань ее факты-фактуру, она сутью и смыслом кровная человеческому естеству. Мне множество раз казалось, что мыслитель-историк, философ истории в Гефтере уживается с хронографом, фиксирующим душевные движения, отклики на события — от грандиозных до мельчайших, сравнимых с донным планктоном, обязательным элементом исторического эко-баланса.

Та реминисценция об обыске 6 апреля 1982 года опять-таки оборвана внезапно и вообще случайно сохранилась среди груды рукописных бумаг. Но для первого и пусть беглого, контурно очерченного абриса портрета Гефтера, на мой взгляд, незаменима. Тем более, что писано для себя, или вообще по потребности сохранить тот чувственный отзвук, что эфемернее всего и так неуловим, что почти недоступен тем, что вне, за пределами СОБЫТИЯ.

«…Капитан милиции «перекочевал» из моей комнаты в проходную-общую, где советник юстиции составлял реестр добычи, и я, коротая время, перебирал бумаги и книги на письменном столе, без всякой нарочитости, почти бездумно соединяя взятое то из одной, то из другой стопки. Так сложились невзначай грек из VI века до Р.Х. с Пастернаком 1923 года (порогового, давно занимающего и тревожащего меня «темного» года). Только сложились или еще и совпали?

Первое чувство, стук в груди: совпали, совпали. Во мне — и даже мною».

Да, Михаил Яковлевич, кому и дано ли вообще воспроизвести портрет Ваш в Слове и Словом же? Как подключиться к вечному Вашему поединку с самим собой, к бесконечной боли и тяжбе с вопросами, с неподатливостью перевода в тексты понятого-открытого?

На мой взгляд, лучшим рассказом о Гефтере-историке было бы собрание всего, что он написал. Но не только. Ибо бывали слова изречены и писаны. И жили они розно.

Комментарии