Михаил Гефтер

Россия завтрашнего дня: прообраз Мира, какой может — в равной мере БЫТЬ и НЕ-БЫТЬ

Тезисы и устное выступление М.Я. Гефтера на конференции «Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития».

2 220

2 220

М.Я. Гефтер. Россия завтрашнего дня: прообраз Мира, какой может — в равной мере БЫТЬ и НЕ-БЫТЬ[*] // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития / Общ. ред. Т.И. Заславской, Л.А. Арутюнян. М.: Интерпракс, 1994. С.253-266.

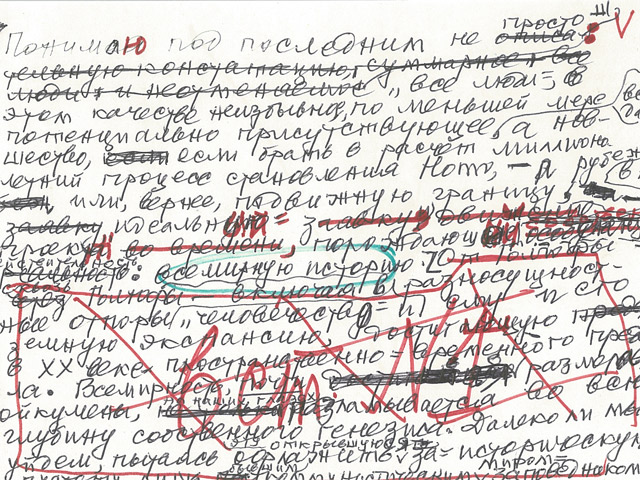

Тезисы доклада[**]

1. На исходе XX в. не открытие: Вселенная конечна. Небеспредельна жизнь, как и одно из ее порождений — вид Homo sapiens. Вопрос времени. Однако что это в сравнении с реальными напастями, подстерегающими людей? Добившийся потрясающих успехов в продлении сроков индивидуального существования, человек достиг еще большего в досрочном пресечении жизни себе подобных. Убийство правит бал на земле. Кто осмелится утверждать, что трупы на пользу, что этнические и им подобные чистки есть всего лишь проявление видовой гигиены, предохранительный клапан, уберегающий от совместной экологической и демографической угрозы? Заостряя проблему до нравственной очевидности, мы выходим на более глубокие ее слои.

Вряд ли можно счесть простым совпадением, что именно тогда, когда произошел глубочайший перелом и «равнодушная» природа в качестве сырья для деятельного развития вида стала уступать место собственным ресурсам человека, со всей беспощадностью выступил наружу конфликт между планетарным масштабом человекосвер- шения и невозможностью воплотить его в единственной форме, имя которой ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Будет ли натяжкой, если все препоны, ошибки, кровопролития, структурные кризисы и т.п., которые сегодня переживает Мир, мы объединим в нечто цельное и сопоставимое лишь с первофеноменом человека, с первопосылкой его? (Речь не просто о миллионнолетнем процессе выкарабкивания из животного состояния, а о порыве, принципиально превосходящем всю совокупность предпосылок.)

«В начале было СЛОВО». Но мы знаем, что люди говорят на множестве языков. Не исключишь, что человек и спасся этим от самого себя, что «момент», когда он явился, был заявкой на творческую уникальность антропо-различий, притом не раз и навсегда данных, а обновляемых циклами становления, возвратами НАЧАЛ, а стало быть, и повторами КОНЦОВ, и ими-то прежде всего. Ежели таковы не только цена, но и условие человеческого развития, то не оно ли, развитие, сегодня под ударом? Согласимся: движение «концами» израсходовало и дискредитировало себя. Следует ли из этого, что исчерпано и ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛ, что отныне смыслом человеческого существования является квалифицированное, поддерживаемое и контролируемое (совместно?) status quo? (Предельное и нарочитое упрощение: «что хорошо «Дженерал моторе», хорошо и Америке, что хорошо Штатам, хорошо и «остальному» Миру»? Ну а если не «…моторе», а «рыночная демократия» по Клинтону? Разница, что и говорить, существенная, но фундаментальная ли? Далеко ли ушел от подобного упрощения модный фукуяма, не говоря о его российских адептах?)

2. Историку показано вдвигать проблему в событийную рамку. Для меня предгибельная коллизия связана и напрямую, и окольно с «холодной войной» — с тем, что люди миновали, и с тем, что застряло в них: несвободой ради самосохранности. Поколения, принявшие за норму императив «гарантированного взаимного уничтожения», способны ли выйти на поприще Выбора, не испытав освобождающих конвульсий? Смирительная рубаха, правда, еще в запаснике. Но антракт налицо. И в эту «ментальную» паузу ворвались страсти, у которых в родословной века буквальность Мира почти вплотную соединилась с распродажей и дележом одного из арсеналов жизнеуничтожения и с соблазнами превращения блока-антагониста в универсальную политическую величину.

Это — реальность, содержащая шанс умиротворения, а равно и шанс умножения конфликтов с их убийственной силой, как и перемен в жизненной ситуации миллионов людей, теряющих обжитую «нишу». Это абсурд превращения средств, по самому происхождению лишенных цели, в квазицель, которая, ввергая геополитику в человеческую повседневность, силится увековечить первую и обессмыслить вторую. Где же выход?

Он, по-моему убеждению, там же, где первочеловек, но с кардинальной поправкой: тот, «первый», обреченный по правилам эволюционной выбраковки, из обреченности же сотворил себя. Прорвался (шаг за шагом) в а-эволюционную историю. Изобретя будущее, им опредметил прошлое. Теперь — иначе. Другая обреченность. И времени не только в обрез, оно иное. С обратным переводом стрелок исторических в эволюционные. Отрекаясь от «будущего», человек уступает и «прошлое» — преддверие себе и пьедестал. Все земные «прошлые» — вместе и рядом, но не санкционированной однозначностью, а как проблемное поприще, как предмет деятельности, ориентированной на жизнетворящие различия. Мир сужается до оптимума добровольных и естественных локусов и в каждом из них раздвигается до голограммы всей Земли. Если угодно, — постутопия, впитавшая и классическое «место, которого нет», и свое осуществленное анти. От реального абсурда — сквозь абсурдную реальность…

Кому-то, вероятно, сказанное покажется лишенным практического («здравого») смысла. Что ж, я буду с теми, кто испытывает сомнение, но также и с теми, кто так или иначе верит в достижимость Мира миров. Гамлетовское «быть или не быть» сегодня прочитывается не мною одним как «HE-БЫТЬ или БЫТЬ». Везде. Но у нас в России — особенно. В России, только что пережившей 3—4 октября.

3. Россия, на наш взгляд, — пограничье той новоевропейской цивилизации, что содержала в себе заявку на человечество. Что это означает в интеллектуально-духовном, материальном и конкретноисторическом, психологическом и ментальном смыслах? «Пограничье» — понятие лишь отчасти историко-географическое и пространственное, оно существеннее, важнее, ибо Европа идею человечества территоризировала, национализировала, ставила на почву отечеств, отдельных культур (имевших немало сходных черт, но вместе с тем развивавшихся со значительной степенью автономности). Россия оказалась тем пространственно-временным континуумом, в котором виделась идея человечества в наиболее близком приближении к собственному воплощению и вместе с тем в наиболее отторгаемом, поскольку идея эта здесь не могла осесть на почву, очерчиваемую национальными границами, и не могла воплотиться в тот треугольник «государство — гражданское общество — нация», который, претерпевая всякие изменения, катаклизмы, срывы и воспроизведения, дал в конечном счете современную интегрирующуюся Европу в рамках западного мира, что стоит перед проблемой: может ли он остаться в собственных границах, отказываясь от того, чтобы быть всем на Земле, или же должен отыскать какую-то особую мировую функцию, чтобы стать и остаться всем на Земле.

Как эта проблема ставится в России? Почему Россия оказалась наиболее тесно приближенной к тому, чтобы воплотить в себе программу — заявку — идею человечества, и в силу каких причин именно она нанесла идее этой если и не последний, то сокрушительный удар? С этой точки зрения рассматривается вопрос — была ли альтернатива коммунизму? Почему коммунизм — именно коммунизм, а не европейский социализм — национализирован, территоризирован, социал-демократизирован и т.д.? Почему в России именно коммунизм оказался принятым — не только в результате учиненного насилия (подобное утверждение — банальность), но почему был он присвоен, укоренился? И почему здесь именно он потерпел свое столь сокрушительное поражение, какое сейчас в огромной степени определяет лик Восточной Европы, Евразии как таковой и более всего — самой России?

4. Возможны разные направления в поиске ответов на такие вопросы. Скажем, немаловажен ракурс рассмотрения победы во второй мировой войне как предпосылки крушения коммунизма. Имеется в виду приобщение территорий, что не могли быть ассимилированы, адаптированы сталинской системой до конца, хотя вместе с тем и не могли быть введены в ее состав на существенно суверенных, автономных и альтернативных началах. Прежде всего потому, что система отторгала альтернативу, а проделав чудовищную операцию по приведению этих территорий в состояние выравненного единства с Союзом, каким он вышел из всех своих предшествующих катаклизмов (коллективизации, террора и т.д.), тем же самым закладывала взрывчатку в самую систему нивелировки, как будто бы убиенная альтернатива в конечном счете и детонировала систему. С этой точки зрения, сталинистской системе для своего сохранения холодная война была показанней, чем той противостоящей стороне, которая в конечном счете и выступила инициатором холодной войны как защиты от экспансии. Вместе с тем холодная война привела к таким переменам мира разного свойства, которые обрекали самую сталинскую систему на вырождение, на агонию и т.д. Поэтому первый и неотвратимый шаг выхода из холодной войны должен был быть сопряжен с крушением системы. И по закону обратного хода вещей убиенная альтернатива не могла уже ограничить себя неживыми знаками старой границы СССР. Она вошла внутрь СССР. С этой точки зрения попытки удержать территорию системы поддержкой левых режимов, псевдо-социалистических, африканских и азиатских социализмов и прочих — была последней и деградирующей фазой. Процесс с ускоряющейся силой шел в обратном направлении и оборвался на Афганистане. Он перешел внутрь самого СССР.

5. Что означает переход процесса внутрь СССР? Беловежский парадокс: чтобы устранить одного обанкротившегося человека, потребовалось упразднить Советский Союз. Так это или не так? Внешне выглядит так, а на самом деле?

Что есть нынешний захлопнутый однополюсный мир? Почему я полагаю, что Россия — прообраз мира, которого может не-быть? Потому что мир может не состояться как сообщество равнозначных различий.

Может не состояться. В силу целого ряда причин, о которых следует говорить особо. Почему он может не состояться? Потому что есть гигантская нивелирующая тенденция, которую отвергать смешно. Она действует не только насилием. Она действует англоязычием, определенной ментальной моделью и т.д. и т.п.

Есть и другой момент — причина, почему он может не состояться, мир равноразных. Цивилизации, ушедшие вперед в достатке и уровне жизни, противостоят другим, которые, не достигая такого уровня, могут двинуться на вселенский передел. Вселенский «черный передел», употребляя российский термин, не исключен. Это в России может быть или нет? Может ли у нас творчески осуществиться мировая нивелирующая тенденция? Это открытый вопрос. Дело даже не в том, что Ельцин обладает специфическими свойствами характера, а у Гайдара — приверженность к Пиночету. Просто вопрос ставится так: может произойти сказанное или не может? Или оно наталкивается на сопротивление?

И второе: внутри самого СНГ, внутри России, в рамках нового объединения может ли возникнуть тенденция предальтернативных войн, когда, не достигая альтернативности в развитии, попытаются решить конфликтные ситуации с помощью силы? Россия ли за счет Украины, Азия ли за счет России? Это открытый вопрос, и в частности доходящий до реалий нынешнего дня. Например, Россия, которая выполняет либо функции объединенных наций на территории СНГ, либо действует как Россия, вторгающаяся во внутреннюю жизнь уже объявивших свою независимость государств. Что будет дальше? Согласится ли с этим население России, имея в виду неизбежные человеческие жертвы, согласятся ли свободные страны? Вот, пожалуйста, грузинский вариант. Что — мы возвращаемся в XIX, XVIII вв., куда мы возвращаемся? Христианские страны Грузии хотят быть с Россией, а горские народы, которые явили пример неколебимого отпора русской экспансии, могут вернуть нас ко временам Шамиля, Хаджи-Мурата. Почему это исключено?

Россия — специфическая, быть может, самая опасная экологическая ниша мира. Россия — демографически уязвимая развивающаяся страна с минусовым приростом населения. Такого в мире нет. Есть развивающиеся страны, которые не знают, как остановить приток рождаемости, и есть развивающаяся страна, у которой население убывает…

Таким образом, идя по этому заявленному ходу размышлений, мы приходим в итоге к резюме: только став миром внутри себя, человеческое пространство Евразии может из перспективы не быть перейти в статус перспективы быть, этим оказав воздействие на движение мира в его уже уход от возможности HE-БЫТЬ к надежде на БЫТЬ.

Устное выступление

Я крайне сожалею, что по нездоровью не мог быть на первых днях работы этого симпозиума, который, по отзыву такого строгого и взыскательного человека, как мой друг Моше Левин, был весьма продуктивным и интересным. Вероятно, я бы вобрал в свое выступление нечто от имевшей здесь место дискуссии, но уже ничего не поделаешь. Кроме того, если иметь в виду тему, мною заявленную, я как-то исчерпался до известной степени в тезисах и понимаю, что регламент не позволяет мне развернуть содержащиеся там идеи. Поэтому позвольте мне не идти по собственным тезисам, а высказать некоторые соображения и замечания, которые существенны для меня и, мне хочется думать, существенны и для присутствующих. Прежде всего, нужен ли историк вот этому ученому сообществу, которое пытается приподнять хотя бы краешек завесы над тем, что нам в России и нам на земле предстоит? Ибо в этом состоит мое убеждение: то, что предстоит России, — это то, что затронет в буквальном и самом широком смысле существование и жизнь людей на земле. Так же, как я убежден и в другом: мы с вами из собственных бед, из собственной непроходимой путаницы, из собственного ожесточенного непонимания не выберемся, если не откроем свое внутреннее окно в мир и не услышим не только его доблести, его материальные блага и духовные завоевания, но не услышим его страдания, его трудности и не опознаем вместе с ним общие наши тупики.

Так вот, если иметь в виду, что люди, посвятившие себя экономике, экологии, люди, ринувшиеся в свежую для нас область политологии — чего-то близкого власти или антиподного ей, что этим людям, которые хотят увидеть неминуемое уже, жестко запрограммированное полученным нами наследием, нашими предками, от коих не уйти. Что из неисключенного, в том числе не исключенного не только в бедах, но и возможностях, и что, наконец, из непредсказуемого, что из этой комбинации неминуемого, неисключенного и непредсказуемого, которая, собственно, и образует собой человеческое существование, то, что мы называем историей, что из всего этого может быть предметом для историка? Что, собственно говоря, он может вам сказать и что вы хотели бы от него услышать?

Историк — отчасти счастливая, но больше несчастная фигура современности. Ему очень трудно уйти от соблазна мыслить параллелями, аналогиями, вызывая из прошлого тени людей, которые терпели поражения или одерживали временные победы и которые как будто бы начисто сметены сейчас свежим потоком существования. Не обманем ли мы вас, обращаясь к этим теням, к этим призракам, к этим параллелям, к этим аналогиям в мире и в России, которые, если вдуматься и вглядеться, существенно, фундаментально не похожи на давно и даже недавно предшествующие, даже если оставаться в пределах XX в. Чтобы не быть абстрактным, я хочу эту мысль проиллюстрировать достаточно расхожим тревожным и существенным примером. Сейчас не сходит с уст 33-й год: Германия 33-го — Гитлер на пороге власти, веймарская республика на пороге гибели; мир на пороге фашистской экспансии; высоколобая Европа накануне своей духовной катастрофы, своей оскорбительной и поразительной беззащитности перед наглостью упрощенного представления о мире и о людях, которая именовалась фашизмом, перед лицом этой беспомощности, которую европейские люди выкупили потом жертвами и духом сопротивления.

Может быть, впрямь мы с вами здесь, в России, и здесь, в Москве (сколько дней прошло после 3-го и 4-го октября, и сколько часов прошло после последней сводки о выборах?), может быть, мы и впрямь веймарцы 33-го года? Я бы не хотел уходить от этого поставленного вопроса. Я хотел бы лишь избежать его расхожести. Я бы хотел сказать, что наше положение все-таки лучше, и хотел бы поделиться своей мыслью о том, что в чем-то оно хуже. Лучше, потому что все-таки есть опыт прошлого. Все-таки есть мертвые, «живые мертвые», у которых нам есть чему поучиться. Хуже, потому что мы не хотим учиться. Потому что мы мечемся между двумя полюсами — ностальгической затверделостью, затверженностью прошлого и другим полюсом, где это прошлое выбрасывается с поразительной, я бы осмелился сказать, самоубийственной легкостью. Я отклоняю в силу этого прямую параллель. Я хочу сказать, что есть несколько существенных моментов, которые отличают нас от той сравнительно небольшой страны Европы, которая чуть не поставила на колени всю Европу вкупе с Евразией. Отличие состоит в том, что у нас как бы меньше социального отчаяния, без которого, без этого «питательного бульона» фашизм не пришел бы к власти. Утилизируя это социальное отчаяние и учась его искоренить, облегчить и заместить скоротечным благополучием, предоставляя человеку улицы, вчера униженному, чуть не растоптанному кризисом, потерявшему в нем самого себя; пытаясь реваншировать, вернуть ему уверенность в себе за счет права вытаптывать другие человеческие души и человеческие существования, фашизм компенсировал, фашизм проблемно опережал даже высокую мысль. И если мы будем говорить о фашизме применительно к себе или обращаясь к опыту Европы, имея в виду только те виды разбоя, бандитизма или грядущей экспансии, то мы утратим основной пункт необходимого сопоставления и сравнения.

Что вам может сказать историк? Он может искать параллель, но может также настаивать на непохожести. Непохожесть же состоит не только в том, что существование фашистов (пусть мне покажут страну мира на глобусе XX в., в которой не было бы фашистов), еще не означает торжества фашизма, одно прямо не переходит в другое. Для того чтобы одно перешло в другое, нужна проблемная капитуляция демократии, при которой она позволяет жизненным проблемам, касающимся рядового человека, уходить в другой лагерь, а вместе с ним уводить миллионы.

Сдается, что все-таки мы живем в России, в стране, в которой погибло много альтернативных, предальтернативных возможностей, но в мысли которой, в духовном наследии которой есть непочатые ресурсы альтернативного мышления. Есть ресурсы внутреннего мышления масштабами и категориями человечества. Того внутреннего мышления, того разговора с миром напрямую, того шефства, по выражению Белинского, ситуации, когда человек маловежественный, из вторых рук бравший европейскую философию, объявляет себя в тяжбе с Вселенной, с Филиппом II и инквизицией. Мы, имеющие опыт русской, российской тяжбы с человечеством и имеющие опыт тяжбы с этой тяжбой, опыт последнего времени, неужели мы не сможем собраться с мыслью, чтобы предъявить произрастающему из глубин человеческого страдания и спекуляции на утраченном миродержавии фашизму, чтобы противопоставить ему опыт этих двойных тяжб, тяжбы с человечеством по поводу его жертв и тяжбы с этой тяжбой, которая принесла нам столько утрат и братских могил?

Вопрос, который я хотел бы перед вами поставить, и от которого, мне кажется, не может уйти историк, — это вопрос о несходстве в ключевой проблеме, о природе этого несходства. Конец XX в. — это предгибельная ситуация людей. Человек — и не в обход того, что именуют прогрессом, и не в обход того, что именуют развитием, — после этого пришел к возможности вселенского самоубийства. Эта возможность может быть реализована не только ядерной смертью, эта возможность может быть реализована страшной волной поборников эгалитарного равенства, когда миллиарды молодых восстанут во имя передела богатства человеческого против стареющих и замыкающихся в себе развитых стран. Оно, это коллективное самоубийство, возможно не только когда неотделимая от человека потребность в равенстве переиначится в ненависть к неравенству, что почти синонимично и вместе с тем глубоко враждебно этой потребности в равенстве. Ненависть к неравенству уже в нашей отечественной истории правила бал. Ненависть к неравенству способна править бал на земле. В этой связи вправе ли мы считать, что может сложиться такая ситуация, когда человек не исчезнет, но перестанет быть самим собой?

У меня от молодых лет такое воспоминание, которым я хочу поделиться. Был в Москве конгресс сторонников мира, неинтересный конгресс, но на нем были интересные люди, интересные выступления. Я помню, как в секции науки ученый из Индии, говоря о неуловимых дальних скрытых последствиях радиации, говорил о том, что вот эти будущие люди (как он сказал, «полумухи-полулюди») даже не смогут вспомнить, кем были их предки. Меня потрясли тогда эти слова, и я не думаю, что они устарели по отношению к сегодняшнему дню. Есть две стороны у этой проблемы. Разрешите мне их только назвать, иначе я погрязну в длинном разговоре, нарушающем регламент. Одна сторона

— это человек утрачивает прошлое. Другая — история перестает быть тем, чем она была по своему назначению, по своей сути. И этот образ, который разделяли представители разных течений и лагерей, образ лестницы, идущей вверх, не без шагов назад, не без спадов, срывов и зигзагов, но тем не менее неминуемо идущей вверх, этот образ — он покидает землю. Где мы находимся: на верхней ступени смотровой площадки? Куда дальше? Дальше некуда. Историческая земля достигла своих пределов: космос не для нее, не для истории. Что же, вместо этой лестницы, идущей вверх, мне ближе герценовская идея концов и начал, разъясняющая видимую непрерывность ново-европейского и раздвинувшего свои пределы на земной шар развития. Видимую непрерывность этого развития, видящего историю как некое движение, состоящее на каждом этапе из концов и начал. История не однажды возникла, история много раз возникала. Она начиналась как бы сызнова, притом путешествуя по земному лику, передвигаясь и охватывая собою новые территории. Вне истории — это не оскорбление, вне истории — это не характеристика чего-то низкого. Это естественно. Это сопротивление экспансии истории. Сопротивление, которое идет из недр человеческой повседневности, склонной к благородному повторению самой себя. И идет из тех регионов, которые оказались вне этой лестницы, идущей вверх, испытывая, скорее, изьяны этого движения и превращаясь в доноров этого движения, но не переставая от этого быть самобытными организациями. И понятие циклизма вовсе не беднее и вовсе не меньше, чем понятие восходящего и поступательного развития.

Но, придерживаясь этой герценовской и иной мысли, которая в моей жизни сыграла в 50—60-е годы спасительную роль, я тем не менее ставлю такой вопрос: а если мы находим подтверждение этому движению концов и начал предшествующей истории, то не израсходовались ли ресурсы этого движения? Если мы говорим, что нет начал, которые бы не включали в себя концов, что концы неистребимы, непременны и обязательны, то, стало быть, мы нехотя признаем и прогресс концов, их нарастающую силу. И не пришли ли мы к XX в., когда концы масштабом энергии самоутверждения стали превосходить начала? Приведя человека к ситуации, при которой он и отказывается платить цену частичной гибели за такое развитие и не может найти иного выхода из этой ситуации, как раздвоив самую проблему и озадачившись «развитием по принципу статус-кво». Значит, не пришли ли мы к тому, что нынешнее человечество может себя спасти, если обретет какие-то формы статус-кво развития? Но ведь это тоже непонятно, что значит статус-кво развития? Что это значит? В статье с нашумевшим названием «Конец истории» американец японского происхождения Фукуяма предложил нам мысль о том, что, собственно говоря, нынешняя, населенная людьми земля уже почти пришла или вовсе пришла к единственности человечества в одном экземпляре, подлежащего лишь тиражированию, по отношению к которому все виды цивилизации могут быть не больше, чем вариант. Казалось бы, ведь это так. Казалось бы, то, что называет президент Клинтон «рыночной демократией», завоевывает все новые и новые территории на земле. Может быть, действительно оно завоюет всю территорию, может быть, действительно, сегодня есть 3—5 тигров, завтра их будет 10—15, а потом «отигреет» вся земля? Может быть, действительно, человечество в этом единственном тиражируемом экземпляре, по отношению к которому все остальное только варианты, обретет таким образом благоденствие? Может быть, это осуществимо, и в силу осуществимости желательно? Я не стану настаивать на том, что это неосуществимо. Хотя мог бы целый ряд доводов предложить в пользу отклонения. Я хотел бы сказать, что люди, которые прошли, кто раньше, кто позже, через марксизм, широко пользовались понятием «способ производства», понятием, мне кажется, не истратившим до конца своего смысла, но исчерпавшим то содержание, которое в это понятие мы вносили, как категория, которая разъясняет собою и изнутри порождает собою все формы человеческого бытия. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что кроме способа производства есть более глубокое, к сожалению, еще мало проработанное нами понятие — способ человеческой жизнедеятельности. И при некоторой идентичности и близости способы производства и способы человеческой жизнедеятельности могут радикально расходиться. И если эти способы человеческой жизнедеятельности будут как-то сметены цивилизацией единственного экземпляра, то род человеческий, может быть, потеряет, некоторых из самых свирепых нынешних своих напастей, но он, по моему убеждению, утратит и всякую способность к развитию. История была аэволюционна, история была попыткой человека построить существование на приоритете единства. Я полагаю, что то, что сейчас произрастает из разных форм сопротивления этой единственности, в том числе даже диких и страшных форм, когда на арену истории выходит новая зловещая фигура убийцы поневоле, — я полагаю, что даже здесь таится некоторый источник того, что люди сумеют перенести акцент на различия. И то, что мы именуем иностранным словом «ментальность» (может быть, за неимением адекватного русского слова), выйдет наружу как главный смысл существования и, разнообразясь в своих формах, даст основание альтернативному миру. Миру, который будет не только в одной-единичной точке альтернативы, а выстроит мир, себя, жизнь, сотрудничество, взаимодействие на основе этой вторя- щейся и двигающей себя альтернативности. На базе равноразных различий, которые могут быть и опасными. Но даже самые опасные менее опасны, чем унификация. Это можем сказать мы, пережившие самый жуткий в XX в. опыт сталинского вытаптывания различий. Опыт, который продолжает жить в нас, в наших напастях, в политике, во власти и в противодействии этой власти.

Несколько коротких замечаний. Одно замечание относится к «холодной войне». Мне кажется, что мы недооцениваем «холодную войну» не как эпизод, а как, если угодно, метафизическую категорию, в которой XX в. себя завершил, поставив под сомнение все ему предшествующее и самого себя. Я не стану говорить сейчас о происхождении «холодной войны», у которой не единственный источник и не единственный (хотя первый) автор — Сталин, и не единственный, но первый пострадавший — это Советский Союз и те страны, которые оказались в результате второй мировой войны прикрученными к его, Советского Союза, существованию. Я хотел бы сказать, что «холодная война», достигшая своего пика в равенстве того, что физики и военные называют «гарантированным взаимным уничтожением», вплотную подвела людей к той абсурдной точке, когда им остается во имя отстранения от себя ядерной смерти согласиться на жизнь ради самосохранения. Проблема состояла, а отчасти и состоит, в том, что человек выжить долго в этом состоянии не мог.

Но «холодная война» — это не только девальвация ядерной смертью всех видов идеологизированных гибелен, которые завещала история. «Холодная война» — это еще и выход из «холодной войны». И опасности этого выхода — конвульсии высвобождения человека из жизни ради самосохранения, конвульсии, которые образовали пустоту, заполняемую жаждой человека выйти из ситуации заложничест- ва. Мне кажется, что мы упрощаем катящиеся по всему миру волны суверенности, все эти множащиеся горячие точки, — мы упрощаем, трактуя их только в терминах взбесившегося этноса. Это еще и попытка заместить вот эту самую заисторическую простоту и пустоту, выйти из ситуации заложничества. Не подготовленный к выходу из заложничества человек невольно отдается во власть того, что было заложено в него первоначально. Нет ничего более первозданного и первоначального в человеке, чем самоутверждение через убийство, самоопределение через чужого. Эта проблема решаема ли?

Андрей Дмитриевич Сахаров предполагал, что выход из «холодной войны» (а он был сосредоточен на этой мысли) допустим и возможен только в образах и смыслах конвергенции. Он понимал при этом под конвергенцией не просто сближение общественных устройств, имеющих разное происхождение. Он имел ввиду конвергенцию систем, которые обессмыслили себя гарантией взаимного уничтожения. Вот это новое, появившееся в них, может быть выравнено через формы сотрудничества, через глобальную конверсию, через сложную перестройку человеческого сознания на основах принципиально другого сотрудничества. Я думаю, что это благородная концепция. Я не буду сейчас говорить о таких ее формах, как всемирное правительство, или наделение Объединенных Наций чрезвычайными полицейскими функциями; о тех формах, которые связаны с сохранением смирительной рубашки для разбушевавшихся горячих точек и выходящих из международной дисциплины народов. Я думаю, что эта концепция — она недостаточна по природе, и что на смену ей идет то, что я позволю себе назвать таким вычурным термином, как дивергенция несостоявшегося человечества.

Идея человечества покидает землю, люди заново расщепляются, но они выходят к новым различиям и к возможности сотрудничать и работать различно, вкладываясь в различия не в порядке толерантности и терпимости по отношению к тому, что ты — не я, а вкладываясь стремлением и желанием сделать другого именно «не я», как первичным и императивным условием существования. Вот эта дивергенция несостоявшегося человечества, мне кажется, еще не нашла своей внятной формы, своего внятного языка, и поэтому она начинает легко говорить чужим языком: тезки Петра Степановича Верховенского, того, так сказать, вундеркинда из города Верного, которого зовут Жириновский. Таких людей немало и у других. К этому голосу, мне кажется, следует прислушаться хотя бы потому, что я, например, не услышал ни одного голоса, который был бы способен в полемике опрокинуть дикую простоту предложенных им России путей существования.

И последнее. Мне кажется, что человек в России не может ни заглянуть в завтрашний день, ни нормально существовать в дне сегодняшнем, если он быстро забудет то, что пережила Москва 3 и 4 октября. Я не буду сейчас говорить об этих событиях, об их тайнах, загадках, страшных сторонах, о сокрытии жертв, об оскорбительных моментах умолчания, о большой лжи упрощения и большой лжи замалчивания. Я надеюсь, что одним из первых актов будущего парламента будет создание комиссии, которая исследует эти события во всей их полноте и воздаст не только должное всем соучастникам этих событий, но и окажется способной посмотреть в их глубины и истоки. Я хотел бы сказать в плане своей темы только об одном: нет однозначного определения этим событиям. Нет, это не был просто фашистский путч. Нет, это не был народный мятеж. Нет, это не было только безвластие во всевластии, которое способно, втягивая в себя тысячи людей, довести их до поголовного умопомешательства. Нет, это не были только сообщающиеся сосуды провокации. Это еще было опасное заложничество людей, лишенных альтернативы. Это было в основе или в первоистоке своем столкновение насмерть между людьми августа 1991 г., которые из того события вынесли ложную и опасную идею, что все достижимо. И поэтому все доступно. Люди, которые убивали друг друга 3 и 4 октября, те, кто давали команду на огонь поражения, — это люди, которые уверовали, что все доступно им и все поэтому достижимо. Мне кажется, что если мы не преодолеем этой ситуации заложничества, имеющей глубокие корни, имеющей свою ментальную физиономию, ситуации, в которую втянуты не только те, кто пытался как бы поднять руку на демократию, но и те, которые, вероятно, искренне желая защитить демократию, сами оказались заложниками заложников, — то мы вряд ли сможем не только продвинуться к дню завтрашнему без новых утрат и без новой крови, мы не сможем даже заглянуть в этот завтрашний день.

Позвольте мне кончить, быть может, на личной, и простительной для возраста, ноте. Считанные дни назад Италия и вместе с ней люди на Земле проводили в последний путь Федерико Феллини. Незадолго перед этим, уже на больничной койке, Феллини дал последнее интервью и рассказал журналисту свой сон. Ему приснилось, что он, Феллини, доставляет сам себе письмо. И когда он открывает конверт, он обнаруживает там чистый лист бумаги. Я не думаю, что нет ничего на свете, кроме чистого листа бумаги. Но я хотел бы вам сказать, что я тоже чувствую себя человеком, вынувшим чистый лист бумаги, слышащим некоторый призыв: заполни его собой. И когда человек начинает его заполнять, то он видит, что это не чистый лист, что там тайнопись, выходящая наверх, что там водяные знаки, что там голос живых мертвых, которые не только не должны быть забыты; они должны быть призваны нами на помощь. Без их содействия, без их действия, без их духовного опыта мы с вами не выполним не только обязательств перед собою, обязательств, сколько-нибудь достойных жизни, но мы можем закрыть дорогу для последующей жизни, для тех, кто следует за нами.

Вопрос: Михаил Яковлевич, одна из центральных идей Вашего выступления — это попытка сформулировать ситуацию взаимного заложничества. Так нельзя ли более аналитически подойти к этому понятию?

Ответ: Вы знаете, я сразу скажу о какой-то конкретной вещи и от нее перескочу к более общей. Я вернусь к 3—4 октября. Я полагаю, что с двух сторон, находившихся в схватке, те люди, которые принимали решение, были в этой ситуации заложничества. Как она была создана, я не хочу сейчас говорить. Представление о том, что можно однозначно определить каждую сторону, разбивается фактами. В каждой стороне были свои экстремисты, были свои умеренные, были нормальные и порядочные люди, которые потерялись и не могли обрести свое лицо. В каждой из сторон нейтральные становились отчасти заложниками умеренных, а умеренные становились заложниками тех, кого, по терминологии горячих точек, называют «полевыми командирами». В Белом доме в конце концов взяли верх «полевые командиры». А кто были «полевые командиры» у противоположной стороны, это должно показать более детальное расследование. Но Вы думаете, что с другой стороны их не было? Я повторяю, я ни на чем не настаиваю. Я предполагаю это. Но от этого я хочу перейти к большему и к дальнейшему. Дело в том, что человек не может обрести возможность выбора в одиночку. Он не может обрести возможность выбора и стадно. На переходе, на перепаде от одного до другого состояния и возникает вот эта ситуация заложничества, в которой надо разобраться. Интеллигенция хочет демократии. Человек улицы хочет получить хлеб без очереди и по несколько более дешевой цене. Кто в каких соотношениях находится (те и другие)? Я определяю это как ситуацию заложничества. Я считаю, что ситуация заложничества чревата альтернативой. Если нет способности выйти на альтернативу, если люди находятся во власти только тех возможностей, которые зафиксированы ими как существующие или запрог- рамированные политиками, или запечатлены стихийным возмущением, то тогда ситуация заложничества может перейти и в стадию взаимного отторжения. Весь вопрос в том, чтобы это признать, и, мне кажется, что этот угол зрения позволяет увидеть нечто и найти некоторый человеческий ресурс для движения навстречу друг другу. Мне очень близок афоризм Витгенштейна, который говорил, что «понимание — это всего лишь частный случай непонимания, непонимание между людьми естественно, а понимание — это тяжкая работа, которую, если мы не делаем, то естественность непонимания переходит в фазу взаимного отторжения». Мне кажется, что это едва ли не ключевой вопрос сейчас на земле, мне кажется, что в России он просто на острие ножа.

Комментарии