Михаил Гефтер

Октябрь. 3–4 октября 1993 — эпизод или рубикон?

В августовской неразберихе и скоротечной ломке былых регалий и ритуалов на карте Мира (если угодно в мироздании) заявилась Россия

2 654

2 654

Гефтер М.Я. Октябрь. 3–4 октября 1993 — эпизод или рубикон? // Век XX и Мир, 1994, №11-12. С. 159–168

1

Текущая жизнь как будто склоняет считать случившееся год назад «эпизодом». О том, сколько убыло на тот свет, легко забывают, тем более, что каждый день множит число жертв насилия, разнообразие форм которого камуфлирует их общность — планетарный позыв к убийству. Танковый расстрел парламента в столице ядерной державы не омрачает ныне сознание: что он в сравнении с житейскими бедами, захватившими человеческие миллионы? Кажется, нет уже и особого смысла напоминать о ближайших политических следствиях той крови, того шока и страха, какие (вкупе с краткостью сроков, воспрепятствовавших осмыслению случившегося) срежиссировали декабрьские (93-го) выборы и введение президентской Конституции. Избиратель тогда повел себя непредсказуемо, хотя на свой лад логично — не сказал «нет» авторитарному замыслу и отказал в триумфе либеральным поборникам режима. Явился новый парламент, какой поспешно было бы считать чистым суррогатом, хотя его законодательная абортивность и политическая неустойчивость режут глаз. Все так или иначе утряслось, но именно — ТАК ИЛИ ИНАЧЕ.

Потому сегодня и безнравственно и непродуктивно сетовать на «избыточную» жестокость октябрьского противоборства, полагая, что такого же результата одержавшая верх сторона могла бы добиться с меньшими человеческими потерями. Исследование требует опознать сам этот РЕЗУЛЬТАТ, подвергая испытанию нашу способность вобрать в поле зрения не один лишь отрезок маршрута, ведущего от исторических могил к современным, а весь этот путь, идя как бы обратным ходом к истокам, которые «подбирают» соответствующий повод, дабы обнародовать свою неисчерпаемость.

В свете сроков, измеряемых уже десятилетиями, приходишь к выводу, что мы застряли на перегоне между БЕЗВРЕМЕНЬЕМ и МЕЖДУВРЕМЕНЬЕМ; первое притязает на противоестественное постоянство, тогда как второе становится все более призрачным. Если то, что происходит, допустимо считать «переходом», тогда к чему именно мы «переходим» и от чего (имея в виду не только календарные даты и не ограничивая себя в обсуждении этой кровной темы лишь российскими пределами)? Неясность ответов не убывает, а нарастает и, быть может, как раз этой нарастающей неясностью и подтверждается, что московская трагедия НЕ ЭПИЗОДОМ БЫЛА, А РУБИКОНОМ.

Ежели он перейден, значит ли это, что возврата нет, и все мы обречены отныне на движение от этой и только этой отсчетной точки?

2

Как у всякого события, у Октября 93-го есть и своя родословная, и непосредственный пролог. Последний легче расположить во времени. Самое ближнее преддверие — указ за номером 1400, но он, в свою очередь, — заключительное звено в цепи многократных «репетиций», в устроители которых рвались (поочередно и вместе) как президентская власть, так и законодательная. Важно, разумеется, не кто в каждом случае первым сказал «э», а в чем состояла подоплека конфликта, оказавшегося неразрешимым мирными средствами. Преобладала ли проблематика власти как таковой, жажда неограниченного верховенства, либо она все же была вторичной и из вторичной уже перешагивала в доминирующую, а в основе лежал раскол, вызванный «шоковым» приступом (январь 92-го) к радикальному экономическому и социальному преобразованию со всеми взрывными последствиями, отсюда проистекшими.

Или все-таки и то, и другое — лишь наружность первопричины, а сама она коренится в том, что жизнью выдвинуто как потребность действия, без которого невозможно избежать тотальной катастрофы, и вместе с тем как препятствие к этому же действию, притом расположенное не вне человека, а внутри него. Переводя эту метафизическую тираду на язык, внятный грешной действительности, мы могли бы в сжатом виде сформулировать следующую исходную позицию. Она гласит, что все в нашем доме, наш социум власти, наши «вертикальные» и «горизонтальные» связи и столкновения представляют собой оборванный РЕЗУЛЬТАТ одного из самых великих и страшных опытов переделки обстоятельств и человека. Результат — запоздало оборванный и одновременно обладающий гигантской инерцией, более того — недооцененной энергией воспроизведения себя в формах, будто от него отличных и ему решительно противостоящих.

Еще прозаичней, как говорится «ближе к делу»: хотим того или не хотим, мы являемся наследниками ЖИЗНЕННОГО СТРОЯ, который нельзя перевести в принципиально иное состояние, оставаясь в его пределах. Выход же за пределы и затруднен, и запрещен. Затруднен беспрецедентностью. Запрещен же опасностью детонировать Мир — в приступе ли отчаяния и ярости, либо ненароком, в любом варианте несдерживаемой ломки. (Вот почему понятия «революция» и «реформа» в равной мере проблематичны в нашем случае, впрочем как и понятия «капитализм» и «социализм», каждое из которых исторически определило и затем не раз переопределяло друг друга; исчезновение одного ставит под сомнение жизнеположенность другого…).

Я обрываю на этом сюжет, которого не раз касался, в том числе на прошлогодней сессии интерцентровского симпозиума. Сказанным выше я только хотел очертить конфигурацию нашего тупика (или современной «проблемной материи»), при этом не помышляя ни о формуле безоговорочного обвинения в адрес одних, ни об индульгенции, предназначенной другим. Из того, что все мы так или иначе находимся где-то совсем близко к клинической смерти, следует: если даже избежим мы летального исхода, нет возможности «просто» выздороветь. Мы вынуждены переначаться, оставаясь при принятых ЗДЕСЬ представлениях о том, что «хорошо» и что «плохо».

Сепаратистский миф? Плюралистический беспредел? Не исключаю и этих бед. Но выбор-то у нас не из предпочтений, а из погибельных альтернатив. Да и что значит «сепаратизм» как не эволюции показанное ИНОЕ? И что миросокрушительного в плюралистической заявке и страсти, если крайности ее укротит вселенский минимум, планетарная троица: договором обозначенное (и надежно обеспеченное) табу на убийство; взаимно разработанная и взаимно осуществляемая страховка от космических и иных (неподвластных человеку и от человека исходящих) напастей; а также общий, в справедливых пропорциях формируемый и расходуемый фонд развития, который ориентирован будет на изживание всякой монополии и на поощрение повсюду творимых, состязательных различий?!

И это все имеет отношение к России, пережившей Октябрь 93-го? Безусловно. А в доказательствах — суммарная негативность происшедшего тогда, касается ли это употребления силы или помыслов, превративших обезлюживающее насилие в последний, если не единственный аргумент.

3

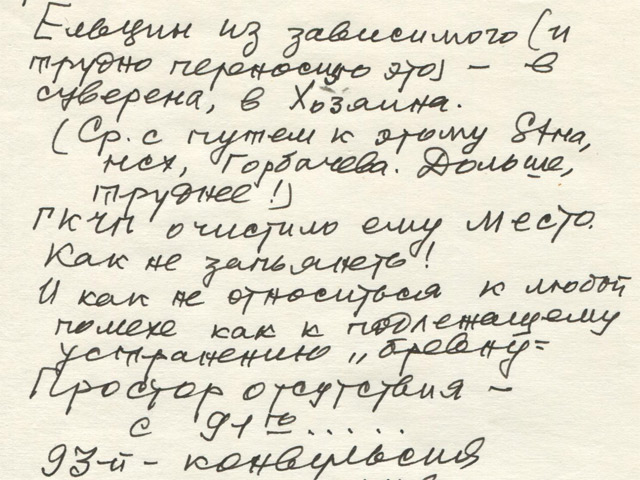

Сделаем шаг или два назад — к декабрю и августу 91-го. Бездарная авантюра ГКЧП подвела черту под целой «перестроечной» полосой, обнажив несовпадение и даже несовместимость ее побудительных мотивов. Стремительный выход из наиболее опасных и разорительных распорядков «холодной войны», а также спонтанное развитие гласности (которая, служа инструментом поддержки лидерской группы в верхах, росла в сторону самостоятельного выражения разноречивых интересов) — возвращали к той коллизии ВТОРОГО ШАГА, которая в свое время исчерпала миссию Никиты Хрущева. Путь от анти-Сталина к не-Сталину оказался забаррикадированным не только призраками «доброго старого времени» и поразительной хрущевской неразборчивостью в людях. Не меньшей препоной был самообман реанимированной целью. Скоропостижный коммунизм лишь внешне походил на утопию. Лишенный порыва, способного заново соединить людей, вкусивших от свободной разобщенности, он однако парадоксально ускорил селекцию и протестантов и расчетливых карьеристов. Под покровом половинчатой десталинизации зрели грозди домашней «холодной войны». Уже Новочеркасск был более, чем рядовым сигналом. *[Подробнее об этом в моем тексте «От анти-Сталина к не-Сталину: непройденный путь» — в сб.: Осмыслить культ Сталина. — М., Прогресс, 1989.]

Брежневская пауза усугубила названную коллизию как своим милитаристским упоением, так и схваткою с пробужденной совестью. Диссидентство «заикнулось» альтернативой. Однако ПРЕДМЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОСТАВАЛСЯ «ВЕЩЬЮ В СЕБЕ».

Восьмидесятые обнаружили это с силой, воспрещающей долгое откладывание решений и поисков. Не удивительно, что решения опережали во времени, но не сутью, что само по себе не могло не порождать конфликтной ситуации. Но на сей раз — по крайней мере в срединной фазе «перестройки» — исход поединка определялся уже не «телефонными» приговорами инакомыслящим, а в формах НЕРАВНОГО ДИАЛОГА. На кремлевском холме по-прежнему высчитывали следующий шаг головами и голосами членов Политбюро, а новобранцы обновления пытались откорректировать этот процесс самоорганизующимся публичным давлением. Задним числом это несложно представить фарсом. Можно добавить: фарсом, предшествовавшим трагедии, а вторившим ее. Не стану опровергать, отмечу лишь: если так оно, то вписывается не в один лишь наш отечественный хронотоп. Тут и прямо, и косвенно замешан Мир.

Комментарии