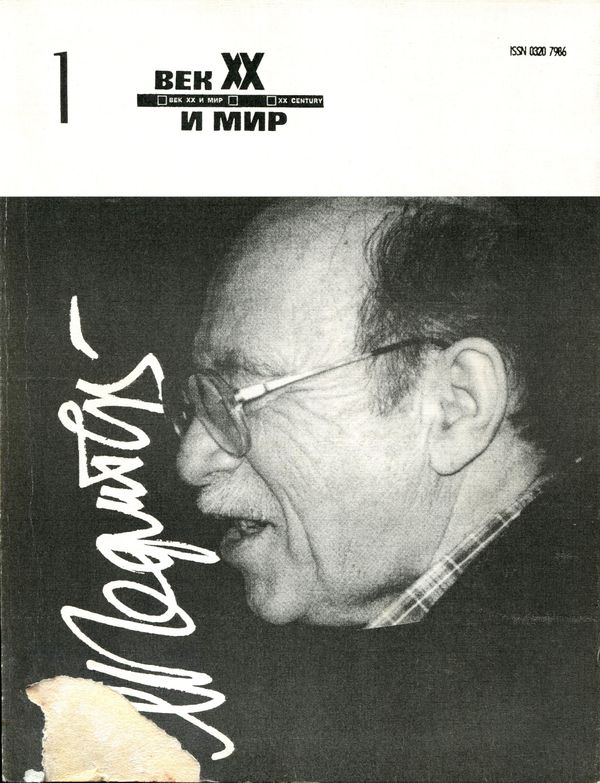

Михаил Гефтер

Аутсайдер — человек вопроса. № 1

Первая часть специального выпуска журнала «Век XX и мир», посвященного М.Я. Гефтеру. В сборнике опубликованы тексты как самого М.Я. Гефтера, так и его друзей, коллег и единомышленников.

21 656

21 656

Глава 2.

АТЛАНТИДА

…Почему не уходит ощущение, что я родом и з А т л а н т и д ы?

Откуда наваждение это, что я случаем выжил, когда гибло все, целый мир, заслуживший свою участь… и ею сохранивший память о себе?

Будто тот же язык. Вроде те же будни людские.

Но что-то ушло без возврата и нечто пришло, нами, тогдашними, незванное.

А соединиться не могут — вместе в жизнь.

Помочь? Чем? И по силам ли мне?

Откуда я?

И разве не навсегда с теми, самыми родными, светлыми, ушедшими?

Поколение обманутых?

завороженных?

загипнотизированных сиюминутностью истории?

Михаил Гефтер

ГОЛОСА ИЗ МИРА, КОТОРОГО УЖЕ НЕТ

Фрагменты из текстов (1984–1994), подготовительных материалов книги, посвященной однокашникам, выпускникам исторического факультета МГУ выпуска 1941 года, составленной М.Я. из писем тем, кто остался в живых, и небольших написанных им очерков о погибших.

Еще десять лет к тому долгому времени, что отдалило нас от павших друзей. Начиная собирать эту книгу писем, мы не знали еще, к чему придем, сколь исполнимым окажется замысел: донести рано умолкнувший голос наших сверстников до следующих поколений. Да и сам замысел возник не сразу, а в ходе работы, когда легли на стол десятки тронутых временем листков со стертыми на сгибах словами, с трудно различимой карандашной скорописью; иные из которых — одиночные весточки, в других случаях — целые эпистолярные коллекции. Мы шли по следам, уводящим в гибель, и сроки ее вкупе с обстоятельствами диктовали ритмику текста, его движение — от смерти к жизни.

То была поистине ВСТРЕЧА. Возвращаясь к своим друзьям и любимым, мы не сбросили ношу лет, сие людям не дано, скорее — ощутили этот груз, измеривши его сердцем и мыслью. Ведь между ушедшими до срока и нами, выжившими, — не просто годы, но нечто, чему современник затрудняется дать однозначное и исчерпывающее определение. Эпоха? Вероятно, больше. МИР, КОТОРОГО УЖЕ НЕТ. И их голоса оттуда, из т о г о Мира… Чтобы расслышать их, надо сделать усилие. Оно столь же неизбежно, сколь и затруднительно. Мы многое знаем, чего не ведали они. Это, что говорить, преимущество — но не превосходство. Превосходства нет, тешить им себя значило бы впадать в горьчайший самообман.

Их, павших, призвала история: сначала на студенческую скамью, затем на поле боя. Поступок шел вровень с добытым знанием, с прочитанной судьбой предшественников, с первым исследованием. Тем, кто заново начинал жить после 1945-го, пришлось круче. Гибель меняла обличья, неприметно проникая в будни, входя в сделку, и даже не непременно с совестью, но и с профессиональным рвением. Так или иначе, раньше или позже, человек вступал в конфликт с собою же — историком, и эта схватка была (и остается) нешуточной, в расплату шли оборванные судьбы, угасания былой близости, приступы вынужденной и самочинной немоты.

Я не стану кривить душой, утверждая, что мы выдержали проверку временем. Однако осмелюсь предположить: нам было бы хуже и мы сами были бы много хуже (и для себя, и для тех, кто после), когда бы не руки, протянутые оттуда. Нас выручили наши мертвые. Это верно по сей день. Но во сто крат вернее по отношению к 1985-му, которым датируется первый вариант этой рукописи…

После долгого перерыва я перечитываю ее, уходящую, наконец, в набор, а на память почему-то приходит Ржев августа 42-го, канун очередной обреченной атаки, ничейная полоса, яма, из которой я досрочно выполз наружу. Еще не заря была, а предчувствие ее; небо, оставаясь ночным, переходило в упреждающую день серость, и хотя не могло быть двух мнений по поводу того, что день вскорости вступит в свои права, внутренний голос нашептывал сомнение в этом, как бы силясь отсрочить р а з в я з к у; считанные минуты — и она придвинулась вплотную, чтобы отступить затем, подчинившись милосердию безвестного санитара. Однако я не о том, что произошло тогда, вернее о нем — о спасении, но в смысле, простирающемся много дальше отдельной биографии. Я о случайности и о неумолимости грани, какая отделяет ночь, настигающую человека, от его — человека — с у м е р е к.

Сумерки, поясняет Даль, «на востоке до восхода солнца, а на западе по закате». Восток и запад здесь, само собой, буквальные, подчиненные астрономической непреложности. Но в их сродстве заключена также вразумляющая метафора. Она отклоняет — равно — избранничество ЗАКАТА и ВОСХОДА, настаивая на всечеловечности сумерек, которые вступают в ум и душу как потребность Выбора: неизвестного будущего в еще подлежащем открытию прошлом. Наши павшие и погубленные сверстники осуществили свой «сумеречный» в ы б о р. И он запомнится таковым навсегда — невзирая на то, что в него вторгалась, при жизни их и посмертно, его переиначивая и оскверняя, чуждая им «верховная» воля.

ЖИВЫЕ — ЖИВУЩИМ

Не горюй,

Все имеет конец…

Мы будем жить.

Последняя строка последнего письма

Моисея ГИНЗБУРГА.

Погиб в 1941

…И пусть

Не думают, что мертвые не слышат,

Когда о них живые говорят.

Николай МАЙОРОВ, поэт-истфаковец.

Погиб в 1942

И вновь мы вместе, как в начальный день сентября 1936 г., собравшиеся в зале без окон особняка ХVIII столетия, не раз перестроенного творения великого Казакова, со следами былой красоты и с множеством преданий если не времен очаковских и покоренья Крыма, то тех, что сразу за ними. Правда, повстречай мы в тот день в тех старинных переходах призраки Вильгельма Кюхельбекера (навещавшего хозяев дома) или князя Сергея Трубецкого (по преданиям, окончившего тут многострадальную жизнь), едва ли бы их опознали. Случись же такое, приняли бы за доказательство, пусть не вполне материальное, но достаточно убедительное, что попали как раз туда, куда и стремились.

Мы — полтораста первокурсников, зачисленных в тот год на исторический факультет МГУ, в подавляющем большинстве вчерашние школьники, что отличало наш курс от двух старших с преобладанием на них рабфаковцев и прочих, имевших за спиной житейский опыт. Нам же его еще предстояло обрести — в самых непредсказуемых обстоятельствах. Пока же мы наслаждались молодостью, хотя и не вовсе беззаботной (в те то годы!), но со многими утешениями и радостями, а хочется думать, что и с некоторыми достоинствами, выделявшими наше поколение в череде сменявших друг друга питомцев Московского университета.

Факультет, избранный нами, после десятилетнего своего небытия был заново открыт в 1934-м. Историческая наука переживала переломное время. М.Н. Покровский, чей сжатый очерк русской истории мы «прорабатывали» в школе, посмертно впал в немилость. Веяло отказом от революционного ригоризма; отстоявшаяся жизнь делала заявку на устойчивое прошлое. Последствия были весьма неоднозначными, пробиваясь завязями разных возможностей. Далеко не все из них смогли воплотиться: одни были подрублены в корне, другие теряли свой голос, все больше впадая в казенную фальшь. Однако не сразу и все-таки не все. Ощутимей было другое: истории возвращались права гражданства. Исследование преодолевало сравнительно узкие, заданные рамки событий и эпох, на которых фокусировалась советская историография своей ранней, штурмовой поры. Вырос спрос и на историков-профессионалов. Кому как не старейшему российскому университету было его удовлетворить?

Конечно же, мы были разными, девушки и юноши, чьим общим домом на пять лет стал истфак. Некоторые отличия стирались быстро (как, например, между столичными и иногородними), другие, напротив, нарастали и выходили наружу — по мере углубления в науку и под воздействием предгрозовой обстановки. Но все же не наваждение, не романтическая ретушь — сродство, и поныне отличимое в юных лицах, отпечатавшееся как в значимых событиях студенческой жизни, так и в ее смешных происшествиях.

Разумеется, не наша заслуга, что мы оказались подготовленней к университетской науке в сравнении с большинством старшекурсников, но то было преимущество, сразу замеченное учившими нас. Наши педагоги, в свою очередь, хранили традицию основательного систематического знания и, как правило (нам в этом отношении повезло), умели пробудить в студентах искру самостоятельности наряду с особенным, историка отличающим чувством непосредственного прикосновения к былому.

Комментарии