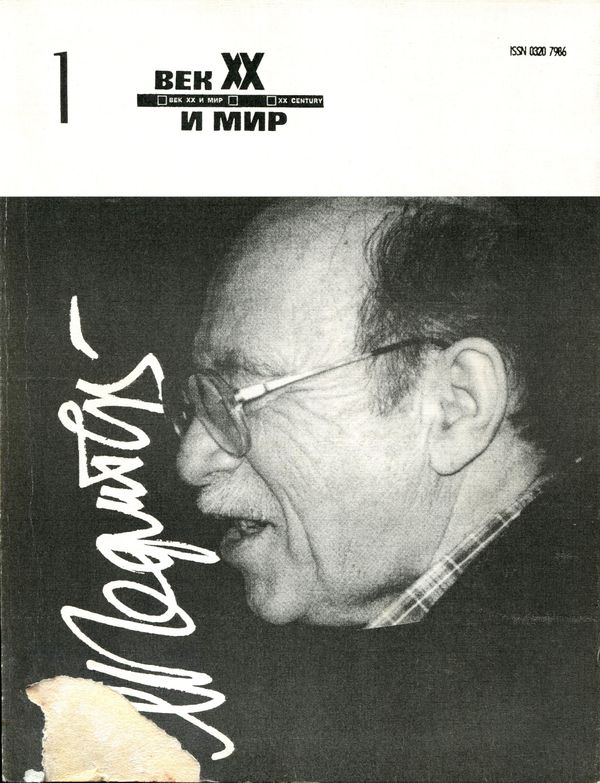

Михаил Гефтер

Аутсайдер — человек вопроса. № 1

Первая часть специального выпуска журнала «Век XX и мир», посвященного М.Я. Гефтеру. В сборнике опубликованы тексты как самого М.Я. Гефтера, так и его друзей, коллег и единомышленников.

21 661

21 661

Михаил Гефтер

МАРСИАНИН…

5 августа 1994 года в Ватутинки приехала съемочная группа Российского телеканала для подготовки передачи о поколении 30–40-х. Тогда и был записан этот монолог…

Каким было мое поколение?

Ответить — не значит ли вернуться назад, в минувшее?

Помните, как начинает Константин Сергеевич Станиславский «Мою жизнь в искусстве»? «Я родился в Москве в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья… На моих глазах возникала в России железная дорога… создавались… прожектора, автомобили, аэропланы, дредноуты… двенадцатидюймовые орудия». Он, говоря «я — оттуда», выстраивает наново свой мир, ЗАПОЛНЯЯ его тем новым, что появлялось…

Попробовать так? Сказать, что родился в провинциальном городе… Что помню, как воду артезианскую возили в бочках и продавали, незабываем ее особый вкус. И во двор приносили горячие бублики с маком… Можно бы, но не то.

Мне для рассказа, какими мы были и отчего — такими, чтобы представить МИР, какого УЖЕ НЕТ, следует заняться в ы ч и т а н и е м. Минус — реактивные самолеты, делающие малозаметными гигантские расстояния, и к ним компьютеры, телевизоры, эндоскопы. И еще — джинсы, контейнеры, йогурты, поп-музыку, битлов, перевернувших целое поколение, пристрастия музыкальные и вкусы… Замечаете, мир начинает пустеть. А мы продолжим вычеты… Поначалу счет только на материальные основания жизни. А как быть с иными, с такой, к примеру, реальностью, как колонии? В пионерско-комсомольском и более позднем возрасте спросили б меня, что станется с мощной колониальной системой, уйдет ли это страшилище? Конечно, — ответил бы я, — исчезнет, когда придет-утвердится мировая революция… А вот НЕТ мировой И В ПОМИНЕ, вероятнее всего, и не будет. А колониальные империи ушли без возврата, задержавшись лишь маленькими остаточками.

И что, люди стали более равными, если сравнить, держа в голове все «за вычетом»? Да, в чем-то. А в чем-то очень существенном, очень больном, очень затрагивающем строй души они остались или, вернее, стали в новом смысле не-равными… И эта не-равность мучает — судорогами, войнами родословных, кровопролитиями…

Или другой сюжет: вы видите папу римского то в одном конце мира, то в другом. Миллионы людей перед ним на коленях. Разве мир нынешний стал более верующим, чем во времена прежние? Откуда эти миллионы, опускающиеся перед ЭТОЙ верой на колени, а не перед какой-то другой сейчас? Нет, мир, вероятно, не стал более веро-зависимым. Скорее, — в чем-то более СТРАДАЛЬЧЕСКИМ, ЗАДУМЧИВЫМ. Он — мир, который потерял ЦЕЛЬ. Даже не какую-то определенную, что мнилась надеждой, а оказалась иллюзией. Потерял ВООБЩЕ ЦЕЛЬ КАК ТАКОВУЮ. И замер перед загадкой, как перед сфинксом: можно ли обустроить ЖИЗНЬ БЕЗ ЦЕЛИ? Допустим, заменить ее ЗАДАЧАМИ: одни решим, затем — другие, последовательно разверстывая во времени. Проживем так? Быть может, и проживу, — говорит человек НЕ-МОЕГО времени, — а вот на колени перед папой римским встану…

Значит, потребно чем-то заместить эту ушедшую ц е л ь. Значит, ТОСКА осталась. Тоска по ц е л и…

Такой разговор можно продолжать, вероятно, долго… Но, обрывая и этот сюжет, я возвращаюсь к тому, что если у меня не выходит, как у Станиславского, а получается лишь ЗА ВЫЧЕТОМ (вычетами множественными), — то что же в итоге остается?

Вспомните финал «8 с половиной» Феллини. Неживые тени, мертвые призраки, а посередине — мальчик, играющий на флейте. А замените его мальчиком, играющим на пионерском горне. Мальчиком, который у своей мудрой бабушки просит отдать ему большую еврейскую молитвенную книгу, — они в пионерском отряде решили сделать костер из библий, религиозных книг. И бабушка, любящая внука, отдает, только снимает старинный переплет, оставляя его себе на память. Вот вы и встретились со мною, тем, того времени, соприкоснулись с далеким мальчиком с пионерским горном… Ужаснуться? Пожалеть его? Сказать следующим: помните, что они БЫЛИ и что их, таких — К СЧАСТЬЮ — уже НЕТ и, верно, не будет?

Таких… А каких на самом деле?

И всплывает расхожее слово — п о к о л е н и е. Вроде бы яснее ясного. Вы из такого поколения? Я — из такого-то. Но что это означает? Только ли биологически отмеренный отрезок времени, скажем, от рождения до 25-летнего возраста? Это мерка объективная, но не единственная. Оттого, что тотчас же — сомнения и трудности. Всегда ли они есть — поколения? Вроде бы… Но почему-то оказывается на поверку, что одно как-то дольше задержалось, а другому времени оказалось отпущено меньше. Своего рода пульсация… Краткость одних, долгота других.

И потом поколение — это что, когда все на одно лицо? Просто похожи — манерою одеваться, говорить, пристрастиями-интересами? Неясно.

Но чем-то все же отсчитывается поколение. Вероятно, детьми… Когда-то в XIX веке люди увидели себя в зеркале романа Тургенева «Отцы и дети». Федор Михайлович Достоевский записывал тогда: «Надо бы назвать «Детей отцы». Отсчет ведь был от ДЕТЕЙ, и тогда ОТЦЫ оказываются предшествующим поколением. Это ДЕТИ их ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ делают (в ожидании того, вероятно, что их собственные дети произведут подобное действие). И всплывает признак отсчета поколений: конфликт ДЕТЕЙ и ОТЦОВ.

А он непременен, он — всегда, пусть явно или подспудно? Скажем, в 19-м веке, примерно в 50-60-е годы, в поколении Базарова, конфликт очевиден. А люди 80-х годов, яростные, непререкаемые и идущие к своей цели народовольцы, — они дети благополучных родителей. Конфликта нет. И — тишь примерно до послеоктябрьских 20-х, когда дети состоятельных родителей ринулись в революцию. Вот тут — разрывы, переворачивания судеб. А затем утихомирилось примерно до 50-60-х годов. Ведь тогда, в послесталинское время, вновь вспыхнул конфликт между детьми и отцами.

А сейчас как? Есть он или нет? А если нет конфликта, может, и поколения нет?

И тогда задумаешься: между 20-ми — началом 30-х — конфликт детей и отцов, а затем и 50-60-е годы… А что в зазоре? Одно поколение? Я бы определил тех, кто в промежутке, одним МЕТАПОКОЛЕНИЕМ. Все вместе — не на одно лицо, не на одну судьбу, но с множеством могил, роднящих даже далеких и разных, с переизбытком смертей, сближающих людей.

МЕТАПОКОЛЕНИЕ. Как его назвать? ПОСТОКТЯБРЬСКИМ — по хронологии, ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫМ — по образу действия? СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ — по цели-надежде-иллюзии, которая двигала многими, особенно активным меньшинством, что всегда образует «лицо» поколения (не все в ряд, но именно оно, активное меньшинство…). Как важно теперь понять, какими они были?

…Давний разговор мой с замечательным человеком — Михаилом Михайловичем Герасимовым, антропологом и скульптором. Как выглядели неандерталец, кроманьонец, Иван Грозный, мы знаем благодаря ему. Я спросил однажды: скрывается ли нечто реальное за тем, что в обиходе именуют НЕУЛОВИМЫМ СХОДСТВОМ? Сын и отец, внук и дед, внучка и бабушка… Даже когда черты разные, а глядишь — родственны. Галлюцинация?

Ответ: нет, не видимость. Все лица человеческие — асимметричны. Но есть и ГАММА АСИММЕТРИИ — основа неуловимого сходства. Воспроизвожу не дословно. Вероятно, Герасимов изъяснялся профессиональнее. Меня же восхитило само словосочетание ГАММА АСИММЕТРИИ. Образ осел в памяти, а много позже всплыл. Рамки его раздвинулись, впустив в себя жизнь, встречи с былым, длящийся диалог с теми сверстниками, кого уже нет.

Вместе — поколение. Одно из… и — особенное. Удачливое поколение, благополучное и вскорости настигнутое гибелями.

Сызмала входило в сознание, в речь, в обиход: мы все симметричны. Уравнены движением к б у д у щ е м у, которое суть каждый сегодняшний день. Человек этим-то и однозначится человеку, семья — семье, народ — народу. А все мы, чохом, симметричны остальному миру, но не тому, каков есть, расколотый, обреченный на противоборство, а грядущему, берущему нас, будущих в сегодня, за точку отсчета.

Вот оно в чем — наше общее сходство, родовой признак метапоколения — ощущение не простого с о у ч а с т и я в истории, но — особого присутствия в ней. Утром встаете — вы в истории, спать ложитесь — вы в ней. Все, что вас окружает, густой эфир жизни — это и есть ИСТОРИЯ: она — в вас. Сильное чувство, но и страшное. Ведь при таком растворении в истории, то, что в н е ее — обычное повседневное человеческое существование, — вроде не исключается, но как бы не замечается… Оно не в цене… Значимо лишь то, что в истории, и то, что называется ею. И гримасой этого (или, точнее — драматизмом…) — лозунги, призывы, словесные штампы-идиотизмы: каждый пленум загодя исторический, каждый съезд — заведомо исторический, каждая «речь» — конечно, историческая, а уж всякое слово ОДНОГО — не подлежит сомнению, что историческим станет. И ОН произносил эти слова так, чтобы мы их таковыми впрямь ощущали…

Комментарии