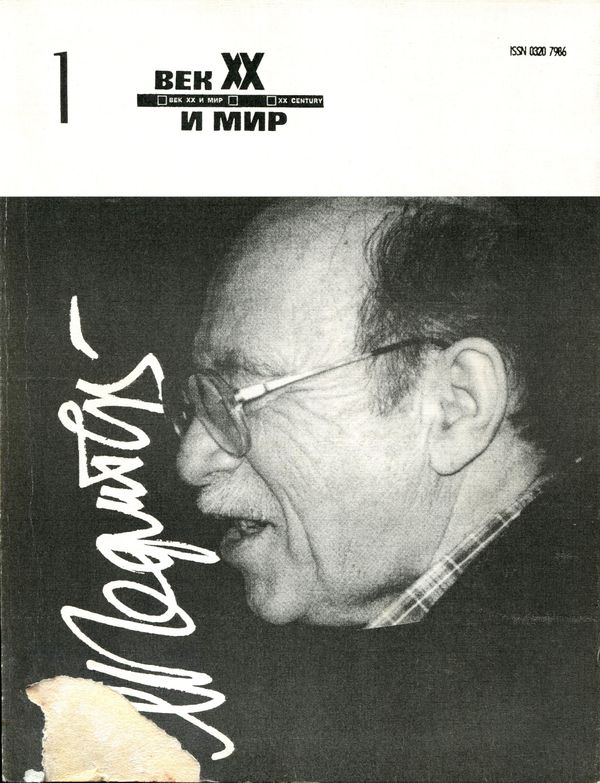

Михаил Гефтер

Аутсайдер — человек вопроса. № 1

Первая часть специального выпуска журнала «Век XX и мир», посвященного М.Я. Гефтеру. В сборнике опубликованы тексты как самого М.Я. Гефтера, так и его друзей, коллег и единомышленников.

21 666

21 666

Глава 3. СЕКТОР: КУЛЬМИНАЦИЯ И РАЗВЯЗКА

…Алексеевский равелин очистил помыслы от тщеты. Человеческая неудача, терзаемая инквизиторами и раскаянием, переросла в ПОРАЖЕНИЕ. И н е о с в о б о ж д е н н а я Россия стала отсчитываться от него: словом, мыслью, судьбами. Так повелось и уже не прекращалось.

Движение поражениями — не русская находка. Оно изначально в историческом человеке. В России же, раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе. Обреченном на поражение и превозмогающем эту предопределенность — нравственным максимализмом, у которого нет прямого перевода в дело и какой поэтому остается без дела…

Испытание на поражаемость — из т я г ч а й ш и х. От скрижали до похоронки — один шаг. От братства одиночек к «злодеям развития» — также один, хотя и длится годами, десятилетиями, эпохами, поколениями.

Каков же выход? Сменить масштаб? И даже найдя «свое» событие, вовремя расстаться с ним (своим!), уступив его «чужим» продолжателям?

…Еще один шаг — назад, чтобы как-то иначе двигаться после, — «Всемирная история».

Довоенный замысел, отодвинутый событиями, в числе коих изничтожение «космополитизма». Возобновительное же усилие по календарной прихоти пришлось на 1953-й. Из архива извлекли первые наброски. Что-то в них было уже антикварным: то ли желтизна бумаги и выцветшие чернила, то ли суть.

Я составлял проспект будущего десятитомника. И смешно, и стыдно рассказывать задним числом, как мешались в кучу студенческие запоминания, марксоидные штампы, но также и импровизации, продиктованные войной. Да, она тут незримо и явно присутствовала — вычерками жизней, перестановками судеб.

Будущим, которое заново «подыскивало» себе планетарное прошлое.

Эпизод в пояснение. Топос — подмосковное село Семеновское (уже давно часть Москвы, где я теперь живу). А в 1941-м — зона обороны, отделенная от города громадным пустырем, в начале которого два одиноких здания — пышный Дворец профсоюзов, куда переселилась их штабквартира, когда здание на Солянке заняла перемещенная из Ленинграда Артиллерийская академия. Другое сооружение — скромное, приземистое, но светлое и, по всему видно было, удобное внутри, выстроено по замыслу П.Л. Капицы для его Института физических проблем (там, во время сражения за Москву, помещался штаб нашей 5-й коммунистической стрелковой дивизии, от которой мало что осталось зимним началом 1942-го, во время попытки овладения Ржевом посредством захода с тыла его). А дальше этих зданий, ближе к Семеновскому, — разбросанный барачный городок, где содержались зэки и вольнонаемные работяги Академстроя. Можно бы назвать символичной всю эту территорию и сказать, что зрелище совмещенных в ней «высших» и «низших» проекций советской жизни наводило на мысль о ее пустынной противоестественной сущности; но чего не было, того не было.

Думалось о совсем другом и по-другому. В двухэтажном каменном здании, где расположилась «рота противотанковых ружей», как мы именовались (еще не располагая этими увесистыми ружьями, которые взлетели на воздух при первом же боевом соприкосновении с немцами подо Ржевом), я вел дневник защитника Москвы, начатый еще в октябре на Красной Пресне. Та тетрадка впоследствии исчезла, подробности записей я не помню, но интонация и общий характер текста твердо запечатлелись в памяти. Это не был, строго говоря, дневник, подневная запись наиболее примечательного в буднях, в разговорах, взаимоотношениях в той добровольческой среде, где главной, но не единственной фигурой были студенты, и они тоже, разумеется, не на один салтык. Но писал, повторюсь, я не об этом, к такому жанру меня никогда не тянуло. А занята была голова не настоящим даже, а тем, что предстоит. Хотя не со студенческой скамьи я шагнул в осеннее ополчение и за спиной уже были переживания прифронтовой жизни, происшествия, можно бы сказать без всякого преувеличения, на грани смерти (плен и бегство, многодневный марш к «своим», в обход дорог, по которым — неостановимые — рвались к Москве танки вермахта), — вопреки всему этому в военной развязке в нашу пользу я не сомневался и к текущим событиям относился с известной дозой фатализма, чтобы не сказать — оптимистического равнодушия.

Что же касается будущего в самом широком из доступных мне тогда смыслов, то две не вполне совпадающих мысли преобладали в моих письменных рассуждениях. Одна очевиднейшая: нацизм — предел зла и, поверженный, он с неумолимостью унесет в тартарары все то, что можно объединить словом «реакция». Правда, на ум не могло прийти, что «капитализм» сохранится и воспрянет на своей европейской родине, а колониальная система пойдет (врозь) ко дну, не без крови, но и самое себя отменяя. Не хочу возводить себя в провидцы. Размышления тогда еще не выходили за рамки «двух миров». О них-то и думалось. О переменах в нашем «мире»? Если да, то подспудно, без фронды, скорее копилось что-то, постукивая с заднего крыльца. Тот майор вспоминался, что нам с другом Валей сказал там, уже не припомню места, на выходе из немецкого кольца: «Ты думаешь, это Гитлер нас гонит, нет, это 37-й год теснит». Но ведь майор — не я, не мы. Да и 37-й, и по мне прошедшийся, отнявший близких людей (а для Вали Вайсмана беда, которая постигла родичей друга, была, само собой, как собственная), — так и тот моровой год поразительным и ужасающим образом оказался неспособным открыть нам глаза на действительность. Слепые не от рождения, могли ли разглядеть мы изнанку того, что заявлялось «разумным», уже в силу того, что оно есть, и не просто продлевает свое существование, а подтверждает каждым шагом свою высшую единственность. Это-то и мешало непосредственности опознания? Да, рискую утверждать, это более, чем страх (юность страху противилась). Знай я тогда, сколько веков сопутствует человеку теодицея, даже в незнании расположенный к ней — родословною, натурой, отношением к жизни, рискнул ли бы первые трещинки в своем ортодоксальном сознании обозначить как принятие зла во благо? Нет, разумеется. Не тот язык.

Собственно, к проблеме языка если не все, то многое сводилось. Дальше диалектного отличия, на расстоянии — сомнительного и слабенького, дело тогда не шло (говорю о себе, думая и о других). А когда пришло — время и дело, то уже не о «трансцедентальностях» объяснения, отдающего оправданием, речь повели. Совсем иное на устах. Изобличение, отторжение, проклинание, покаяние… Тут даже автор «Мастера и Маргариты» может показаться недостаточным, почти конформным.

Но меня явно повело в сторону. Пора вернуться в 41-й, в Семеновское, на ротные нары, где в недолгие часы отдыха я вел свои карандашные записи. Сюжет — посленацистский Мир. Я уже не думал тогда, что быть ему сплошь советским. Социализм вселенский, искомый, и его первый «нашенский» опыт не совпадали, поскольку и не могли совпасть. Это-то я уже понимал. Начитался в последние университетские годы Ленина. «Американский путь» застрял сюжетом (и загадкою нескорого движения Ленина «к себе»), осенние статьи 1921-го и предуходные складывались в одно целое — мировой нэп, по природе неоднозначный. Я боюсь об этом писать — как бы не передвинуть назад позднейшие прочтения. Однако когда начал сооружать дипломную работу, то на Ленине — сквозном, но меняющемся — и застрял, не дописавши. Была еще любимая мною его статья «О брошюре Юниуса» (1915), а в ней неожиданная мысль о неисключенности великой национальной войны в Европе, которая отодвинет социализм (в качестве ближайшего выхода из противоречий и конвульсий новейшей эпохи). В 1940-м, когда устроили на истфаке теоретическую конференцию «О войнах справедливых и несправедливых», я выступил с вполне правоверной, но в чем-то и еретической речью, где войну мировую, которая уже шла, истолковал в духе ленинского прогноза. Естественно, напомнил, при этом, и об Испании, уже пережитой, о перевернутой странице «народного фронта», о VII конгрессе Коминтерна, еще не забытом. Меня упрекнули в недооценке империалистических свойств войны между англофранцузами и Германией, о том, что «классовое» задвигаю «национальным».

Раз уж об этом, добавлю: нечто хрустнуло во мне в Сороковом. Лишь отчасти книжное, но больше проникнутое страстями текущего. Англичане в их единоборстве с нацизмом ревизовали устои. Союз Сталина с Гитлером вызывал уже большее, чем досаду и душевную сумятицу. А они, что позади Ла-Манша, воспринимались как надежда и знамение.

Острота тех переживаний утихла после 22 июня года следующего, когда наступил наш час. Утихла, но не забылась. Собственно, об этом и писал в той оставленной где-то тетради. Снова — Ленин. Снова — полемика далеких лет. Снова — Европа, втянутая ныне в войну за независимость. Снова — ее мысленное возрождение. Снова — отодвинутый социализм и его будущий приход из недр Мира, где она уже не одна, Европа, и где мы, Советский Союз, уже не единственные. Я не предвещал «третий мир». Просто — он, неожиданный, ответил мне после на мои сомнения и догадки, чтобы затем вновь подстрекнуть к сомнению же, еще более упорному и неотвязчивому.

Пропускаю в подробностях события между рассказанным эпизодом и «Всемирной историей». Там были самые горшие потери и новые развилки. Потребность в самовыборе и ужесточение всего, что этому выбору не просто препятствовало, а исключало его начисто. Первые слова первого сына и ночные галлюцинации — уже не война, а звонок в дверь. Новые друзья и первые в жизни недруги. Рана в груди — раскол поколения. Питер 1950-го — счастье знакомства, влюбленность в город, крепшая затем с каждой из поездок; дом с облупленными львами при входе, откуда княгиня Трубецкая, она же графиня Лаваль, полуфранцуженка, полурусская, отправлялась во глубину сибирских руд — архив, сохраненный в блокаду, таинство первопрочтения документа (все — подлинники, до микрофильмов еще не дошло); малые открытия в самочинно избранной теме, подсказанной меняющимся Миром, нашумевшей книгою Е.С. Варги о капитализме, который, выйдя из войны, уже навсегда врос в государство «там», как и оно в него; мысли-бродяги о России «пореформенной» и предоктябрьской: почему к первой так прочно приклеилось календарное наименование (да была ли буржуазной в строгом смысле, имеющем в виду ее как целое?) — и так ли выводим Октябрь (социалистический) из собственных предпосылок? «Крепостнический капитализм», «капиталистическое крепостничество» просились на язык. Конкретика архивного розыска тянула к метафизике «формаций», посредством коих выученный марксист, он же инвалид войны, пытался выпутаться из ловушек познания и существования, то срываясь в злободневный активизм, то, выбрасываемый обстоятельствами из регулярного бытия, вступал в спор, взбрыкиваясь инакомыслием формулировок и непризнанных проблем. Все это вполне могло окончиться дурно, но, видно, Всевышним я был зачислен в везучие…

Комментарии