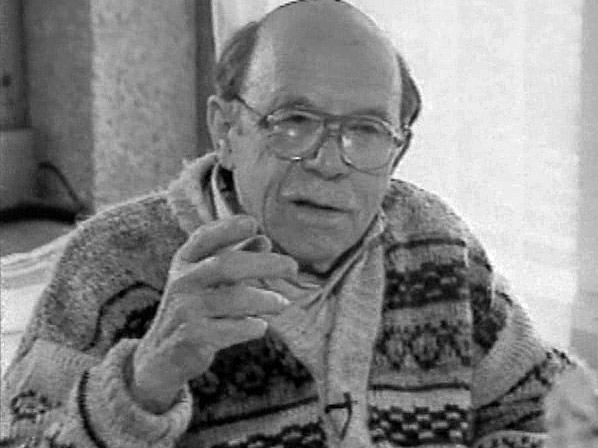

Михаил Гефтер

Поколение — метапоколение

Расшифровка видеозаписи, сделанной в августе 1994 года.

3 764

3 764

— Вот, понимаете, довольно простое желание или простое задание, скажем так: поколение, свое время, там, жизнь. На самом деле, это вещь весьма затруднительная. Во-первых, человеку затруднительно быть откровенным до конца, и было бы странным и грешным от него требовать это. Но это затруднительно и по многим другим причинам. Вот если я… память не изменяет, у Станиславского («Моя жизнь в искусстве», да?) вот он в начале где-то говорит: я родился еще при крепостном праве и еще освещались дома восковыми свечками… свечами. Вот если б вы у меня спросили: а вы? Вот чем бы вы, так сказать, начали книгу, если б захотели так начать? Видите ли, я даже затрудняюсь — что бы я сказал? Что я родился там в провинциальном городе. Что я помню про свой Симферополь? Как воду возили в бочках и продавали, да? Или во двор приносили горячие бублики с маком — как-то невыразительно это, правда? И вот я подумал, что — в чем трудность эта? Понимаете, вот когда хочешь сказать: я оттуда-то… Скажем, я из мира, которого уже нет. Вот я по прихоти судьбы есть, а мира, который мой, в котором я вырос, в котором я потерял ближайших друзей, множество близких людей, — этого мира уже нет.

И для того, чтоб мне сказать нечто подобное тому, с чего начал Станиславский, мне бы надо было бы произвести вычет: а вот за вычетом того-то вы увидите мир, которого уже нет. Давайте вычтем реактивные самолеты, с помощью которых вы можете сигануть: Европа — Северный полюс — Япония, да? быстрота. Давайте… выключим компьютеры, которые обеспечивают или обещают, может быть, обмана вам — быстрее, лучше, аккуратней, так сказать, основательней думать. Ну что же — давайте вычтем телевизоры, с помощью которых любой человек в любой точке Земли может видеть все, что на этой Земле в данный момент происходит. Или вычтем эндоскопы, эти самые аппараты, оборудование, трубки, с помощью которых врач может увидеть все, что внутри человека: все его внутренние органы, все, что там происходит. Вот. Давайте это вычтем, еще что-нибудь вычтем, понимаете? И сразу начинает пустеть. А еще добавить, так сказать, джинсы, контейнеры… Ну что еще? Йогурты… «Битлы» и поп-музыку, которые перевернули целое молодое поколение и сформировали его интеллектуальный вкус и нравственный облик. И мы начнем вычитывать, вычитывать, а ведь еще — это только счет как бы на вещи, как бы на материальные основания жизни!

А еще давайте, например, вычтем такую вещь, как, допустим, колонии. Вот в моем пионерско-комсомольском (и даже позже) возрасте меня б спросили: а вот эта вот колониальная система — она как? исчезнет когда-нибудь? Это страшилище уйдет? Я б, конечно, сказал: ну, уйдет, когда будет мировая революция. А вот мировой революции нет и в помине, нет и, вероятно, не будет — а колоний нет, колониальные империи ушли безвозвратно, хотя и с некоторыми остаточками. А что, люди стали более равными? если просчитать, удержать в голове все, что мы перечислили — за вычетом. Да, они стали в чем-то более равными, в чем-то существенном более равными. А в чем-то — очень существенном, очень больном, очень затрагивающем струны души — они стали в другом смысле неравными, и эта неравность мучит, бьет Мир: судорогами, войнами родословных, кровопролитиями, вырвавшимся, так сказать, на Божий свет геном, который правит суд!.. доходя до скальпов своих ближних…

Вот, скажем, это. Или, скажем, вот вы видите Папу Римского то в одном конце мира, то в другом. И миллионы людей, стоящих на коленях, перед ним на коленях. Это что, — я спрашиваю, — этот Мир стал более верующим, чем в Средние века? Откуда эти миллионы, стоящих перед этой верой на коленях? а перед никакой другой верой не стоящих сейчас? Нет, он, вероятно, не стал более верующим. Он, скорее, стал в чем-то более страдальческим, задумчивым — он как бы… Мир, который потерял цель: не только какую-то определенную цель, которая, допустим, оказалось… говорилась, что она надежда, а оказалось, что она иллюзия, — он потерял вообще цель как таковую. Он вот перед загадкой такой, перед сфинксом. А можно устроить жизнь без цели? Скажем, она будет состоять из задач: одни решили, потом другие, последовательно разверстанные во времени. Обойдетесь? Проживете?

Может быть, и проживу,— говорит человек не моего времени, а вот на колени перед Папой Римским встану. Значит, замещает что-то эту ушедшую цель, значит, есть какая-то тоска — по ней. Значит, люди становятся как-то ближе, а теснота начинает их беспокоить и мучать, и у них желание уйти врозь, разбежаться — как, может быть, это делали наши пра-пра-предки, потому только и заполнившие Землю.

Так вот! Когда это можно было бы продолжать, вероятно, долго (и я уже не касаюсь того, что над всем этим еще ядерный гриб)… Так вот, я возвращаюсь к тому, что, если, значит, у меня не получается, как у Станиславского… а если может получиться, то только за вычетом: я должен вычесть, вычесть, вычесть, вычесть… и все пустеет, все меньше того в жизненном обиходе, значит, в привычных ходах нынешнего бытия все пустеет, пустеет… когда я пытаюсь вернуться к той точке, которую назвал Миром, которого уже нет (из которого я), — и что ж там, в этом пустеющем? Вот эти вот вычеты все произвели — что ж там в пустеющем? Помните финал феллиниевского «Восемь с половиной»? Уже не живые — мертвые, тени, призраки, а посреди — мальчик, играющий на флейте!

А вот вы замените мальчиком, играющим на пионерском горне, который просит у своей мудрой бабушки (поскольку в отряде решили сделать костер из разных молитвенных книг) — он просит отдать ему эту еврейскую молитвенную книгу… И бабушка, любящая внука, отдает, она только снимает старинный переплет, оставляя себе на память! Так вот, где-то вот мы пришли к тому… вот к этому мальчику… с пионерским горном — ужаснуться, пожалеть его; сказать следующим: помните, что они были и что их, к счастью, уже нет и, может быть, не будет?!

И тут всплывает такое расхожее слово — поколение. Поколение. Тоже вроде ясная вещь: вы из такого-то поколения? я из такого-то поколения; давайте познакомимся, поймем друг друга или разойдемся. А что ж такое поколение? Что это — какой-то биологически отмеренный отрезок времени? Ну, скажем там, имея время привычного рождения детей — значит, какая-нибудь разница в 25 лет… И тут сразу две трудности. Понимаете, одна трудность такая: а всегда они есть — поколения? То есть, если по биологическим часам, — вроде бы… А почему-то мы не замечаем, что они есть всегда. А потом еще оказывается, когда мы начинаем всматриваться: одно поколение как-то дольше задержалось, а другому как-то времени было отпущено меньше — откуда эта такая пульсация? — краткость одних, долгота других… И потом что? — поколение? — это все на одно лицо? Тоже неясность.

Значит, чем-то определяется поколение. Кем? Вероятно, детьми. Вот когда-то в XIX веке люди себя увидели в зеркале — когда Тургенев написал «Отцы и дети», а Федор Михайлович Достоевский в записках сказал: надо бы назвать «Дети и отцы». Правильно, надо бы назвать «Дети и отцы» — отсчет идет от детей, и тогда отцы оказываются предшествующим поколением; это дети делают их предшествующим поколением — в ожидании того, вероятно, что их дети произведут такое же действие! И тут еще всплывает такая тема для отсчета поколений — это конфликт детей и отцов; он что — в каждом поколении? Да нет. Вот, скажем, в XIX веке, да? Тургенев — это 50–60-е годы, Базаров: конфликт, вызов, схватка! А вот в 80-е годы эти яростные, непререкаемые и идущие к своей цели народовольцы — это дети благополучных родителей — там конфликта детей и отцов нет. Нет! Произошел и ушел. И тогда вот смотришь: где ж были, вообще говоря, эти конфликты? Вот был в 50–60-х [годах] XIX века. Был после Октября, правда? В 20-е, скажем, годы — уходили; состоятельные дети шли в революцию; разрывы, переворачивания… А потом, пожалуй, в 50–60-е годы, правда? нашего века; в послесталинское время снова вспыхнул конфликт между детьми и отцами. А сейчас? Он есть? Его нет. Или он… или он несколько в прошлом, или он неявленный…

— Вы правильно говорите…

— …Может быть, подспудный, а может быть, его нет?! Так что — и поколения нет? И вот, когда начинаешь обо всем этом думать, то приходит в голову такая мысль. Что, понимаете, есть точки! Скажем, XIX век — сейчас мы упомянули его, поклонились ему и оставим на время в покое. Вот есть точки. Скажем, 20-е, к началу 30-х идущие, — вот конфликт, да? детей и отцов; и 50–60-е — конфликт детей и отцов. Вот как бы поставили ножку циркуля в одно место, другое — и очертили. А что между? Ну, сказать: одно поколение — это вроде бы как-то странно, да? учитывая течение времени и быстроту этого течения… А что-то, знаете, вроде метапоколения! Вот берешь оттуда, берешь отсюда и вот это все вместе — не на одно лицо, не на одну судьбу, но с множеством могил, роднящих людей; с переизбытком смертей, сближающих людей. Какое-то метапоколение! Так как мы его назовем, это метапоколение?! Постоктябрьским? по хронологии? Постреволюционным? по образу действия? Социалистическим? по той цели, надежде, иллюзии, которая многими двигала — особенно активным меньшинством (которое, кстати, всегда образует лицо поколения — не все подряд, а именно оно: активное меньшинство образует).

Трудно дается определение, правда? Трудно дается определение этому метапоколению! А ведь оно в чем-то было — вот между этими двумя конфликтами детей и отцов — оно в чем-то было. И вот… хочется посмотреть: что ж там такое, понимаете? Что ж там такое? Беспокоит вот что… Как бы, разговаривая с вами об этом, я бы не стал себя и своих ближних друзей (уже мертвых) выставлять всем поколением, а с другой стороны, я как бы ощущаю (или считаю себя вправе) говорить, что: а поколение все-таки это (вот что я избрал такое словечко — метапоколение) — оно все же было.

Знаете, был такой замечательный человек — Михаил Михайлович Герасимов. Если вы знаете, кто такой неандерталец, или кроманьонец, или питекантроп, — это вы знаете благодаря Михаилу Михайловичу Герасимову; вам-то может казаться, что вы с ними виделись, а это он — такой замечательный антрополог и одновременно скульптор. И вот у меня с ним был как-то разговор… Я говорю: ну вот, Михаил Михайлович, вот говорят — неуловимое сходство. Ну, сын, да? отец, внук, дед… (ну, можно в женском роде) — а оно — что? Кажущееся? Действительное? Почему кажущееся? Это, — говорит, — все человеческие лица асимметричны (ну, посмотрите в трельяж, и вы это увидите). Вот, — говорит, — есть гамма асимметрии. Вот это вот и есть неуловимое сходство.

Вот давайте посвятим наш разговор той гамме асимметрии, которая позволяет нам каким-то образом соединять судьбы, биографии, смерти и жизни людей вот этого метапоколения. По поводу которого сейчас такая фундаментальная неясность — отпихнуть его, навсегда забывши о нем, или все-таки, пожалевши, сказать: да, конечно, много дурного делали, но все же — как Воланд говорил — люди!

Так вот, значит, гамма асимметрии… Что же она? Что за общую скобку? Я, конечно, не буду оригинален, скажу вам: это прежде всего отношение к истории. Вот понимаете, такое странное, теперь даже трудно передаваемое… Я даже сам вот рассказываю как будто бы о себе, о своих сверстниках, а как будто бы говорю о каких-то людях, о которых я просто больше знаю, чем о других. И вот это вот ощущение того, что вы… не просто там соучаствуете в истории… знаете, это вот — творите историю… Вы в ней присутствуете. Понимаете? Утром встаете — и вы в истории; спать ложитесь — и вы в истории. Все, что вас окружает, этот эфир, так сказать, жизни — это все история. Вы — в ней, она — в вас. Это сильное чувство? Да. Страшное? Должен вам сказать — да. Ведь это растворение в истории, когда все то — вне истории… вот это вот обычное человеческое существование — оно не исключается, но оно как бы не замечается. Оно как бы не в цене, а в цене только то, что в истории; только то, что называется историей… И уже гримасой этого отношения (вы можете его назвать романтизмом, фанатизмом — как угодно!), уже гримасой, так сказать, этого ощущения постоянного являются вот эти вот наши словесные штампы-идиотизмы. Каждый пленум — наперед — исторический; каждый съезд уже заведомо исторический: каждая речь, конечно, историческая… А уж каждое слово ОДНОГО — это уж… не подлежит сомнению, что оно будет историческим! И он произносил эти слова так, чтобы мы их действительно ощущали как исторические.

Так вот эта вот штука — когда все измеряется историей — это двигатель очень сильный и яма провальная, капкан. Знаете, было такое довольно пошлое выражение: война все спишет, да? Но ведь такое вот ощущение, что история все списывает. Списывает — жертвы ей по праву. Она и жертвы — едина суть. Жаловаться? Или быть готовым стать жертвами? раз ты присутствуешь в ней и раз она зиждется на избирательности жертв!? Раз она утверждает этим свою непрерывность! свою вездесущность! свою всегдашнюю правильность! то вы ж привыкаете к тому, что вы можете быть жертвой, но вы привыкаете и к тому, что объявляют другого, превращают другого в жертву…

И к этому прибавляется еще плотность времени; история — она ведь очень плотная. Это, конечно, довольно такое иллюзорное ощущение — вы же… если у вас есть часы… У нашего поколения часов не было, это появились сначала трофейные вот, потом уж стали… Да, но вы понимаете, что плотность времени исторического — это не 24 часа там… там не 60 минут и так далее — это что-то совсем другое… Это из той самой области, где гамма асимметрии, правда? И вот эта плотность времени, совмещенная вот с этим вот растворением в истории, которое в свою очередь немыслимо без жертв, которое зовет и осуждает, — вот это вот все где-то формулируется, где-то… сводится вот к этому понятию, идущему еще со времен раннего катакомбного христианства, с этих заповедей: новая тварь… говорили: Судный День, а тут — революция… значит, не новая тварь — новый человек… А если старый? — то как с ним быть? А если устаревающий из новых? — то как с ними быть? Вычерк?! Нужно согласиться с этим?! Если есть в основе… новые люди, где все, сказанное мною (не стану повторять), как-то совмещается, да? как в фокусе, то есть и новые старые, устаревающие, подлежащие вычерку, — они-то и есть кандидаты в жертвы, и чему удивляться?

Вот в 37-м году… Тут вот недавно… в третьем номере журнала «Источник» (есть такой) за этот год напечатана речь Сталина (я сейчас не буду о ней говорить, это довольно страшная штука, но очень важная) после уничтожения Тухачевского и других полководцев… Сталин говорит — вот речь там на военном совете, и он говорит — такая примечательнейшая по откровенности и точности его фраза: «Вот где наша сила, — он сказал, — люди без имени!» Понимаете? Вот где наша сила. Значит, вот эти вот — новые, которые были сразу после Октября… как-то с именем, а вот теперь пришла пора других новых людей, которые без имени, их множество; вот где наша сила — люди без имени. Это тоже поколение.

И знаете вот — Иван Денисович в лагере, да? А представьте себе: вот он у себя в деревне и соседский мальчишка в деревне, а этот мальчишка — уже начальник лагеря, где Иван Денисович сидит. Что, это невозможно? Вполне! Лотерея! Сталинская рулетка, постоктябрьская рулетка! Или своего рода селекция, проистекающая из того, о чем мы говорили, и происходящая по убывающей человечности. Вот эта вот селекция — по убывающей человечности (которая не очень замечалась нашим поколением, которому мы исподволь сопротивлялись, но по отношению к которому мы были беззащитны) — это тоже черта поколения, подводящая нас к очень важному пункту, который я не счел бы себя вправе обойти.

Это поколение (вот это — как мы сказали — мета-, да? вот эта гамма асимметрии и все прочее), это поколение — оно было, что? — совестливым или безнравственным? Замечательный человек, замечательный человек в эмиграции первой, Георгий Федотов, говорил: имморализм Ленина!.. Имея в виду и его, и нас, кто от него. Конечно, дословно можно сказать: имморализм — значит безнравственность. Вот знаете, не одно и то же, тут… словарь не все говорит. Имморализм — это не то, чтобы, понимаете, безнравственность по расчету (хотя она имела место) или безнравственность из карьеристских соображений… Это… падающий до почти нулевой величины иммунитет вот к этой дурной безнравственности; имморализм — это вот этот самый низкий, до нуля идущий иммунитет.

А почему? Если все — история, которая всегда действие, которая всегда в спешке; если все — история, то что может быть ей оценкой вне ее самой? Где эта нравственная оценка вне самого действия?! Вы мне скажете: а 10 заповедей? Не надо обманываться. Когда история правит бал, когда действие вербует людей, когда эти люди рвутся вперед и в бой! и вместе с тем готовы соглашаться с тем, что уничтожаются, убывают, уходят, исчезают многие из них, то если есть этому совестливое разрешение, — то быть ли ему вне действия, вне истории? Не работает то, что вне. А работает то, что внутри, но работает на потребу этой самой истории. И вот мы — поколение, отождествившее себя с ней… сотворившее многое благодаря этому! (это мы в 41–42-м смертями своих друзей остановили Гитлера!) но это поколение не может считать себя не в ответе. Не может. Вот так. Пожалуй, нам пристало сказать об имморализме, а другим, которые после нас, услышавши это от нас, — подумать о себе. Вот такое разделение труда, такая встреча, такой разговор был бы полезен.

Читать также

Комментарии