Михаил Гефтер

Надо ли нас бояться?

Беседа Михаила Гефтера с Глебом Павловским. Опубликована в сборнике «Век XX и мир», 1987, № 8.

5 212

5 212

— И вы полагаете, что в истоках трагедии — нереализованный выбор, несостоявшиеся социалистические альтернативы?

— Попробуйте обойтись без этих взглядов и окажетесь в плену мифов об «инфернальной личности», «всемогуществе аппарата», «тоталитаризме» и т.п. Нет, чтобы понять ту однозначность, надо одолеть собственную привычку к простым причинам. Надо вернуть в круг света тех, кого нет в силу их физического исчезновения, и сделать усилие, чтобы их понять. Встреча с потерпевшими поражение — это встреча на равных, без оскорбительной снисходительности, без исключения фигур — вплоть до «рандеву со Сталиным». Вопрос жизни для нас — принять его в свой круг, разговорить, проникнуть в тайну близости к нему миллионов людей — высокообразованных и полуграмотных. Может быть, он и есть для нашего ищущего духа предмет мысли, — несмотря на то что именно эту способность к независимости мысли, к сомнению, без которого нет истины, он сам вытравлял и выбивал из нас. Да, отрекаясь от Сталина, мы обретаем легкость, но это легкость незнания себя. Это свобода от всего, чем мучалась наша культура, от проблем спасения и очищения, проблемы другой жизни. Разве от того, что мы окрестим Сталина «агентом охранки», мы поймем, что влекло к нему Платонова, Булгакова, даже убитого им Мандельштама? Сталин — наследник поражения наших великих. Вне этого о нем незачем болтать. Для нас сегодня нет ничего опасней, как остаться при журналистских банальностях. Мы не можем осознать самих себя, не разговаривая на равных со Сталиным. Только поэтому я позволю себе не ограничиваться исчислением жертв и их мучений. Та утрата и упразднение альтернативности, которая совершилась в Сталине, к нему и вернулась, к нему и к нам. Перед нами задача — объяснить, как, принося нас в жертву, Сталин сам оказался собственной жертвой! Человек, уничтоживший последнего оппонента и торжествующий полную победу 1940 года, вдруг оказывается на самом краю гибели. Всеобщей гибели и личной. А сегодня даже не злодей, а так, средних качеств человек может при определенных обстоятельствах уничтожить мир! Вот непременность темы Сталина…

— Кажется, вы считаете Сталина трагической фигурой?

— Шекспир бы ответил утвердительно… Вместо ответа — коротенький рассказ. Время — 1940 год, памятный для меня год: последний раз я видел родных, год отчаянных споров в студенческом общежитии (кто за «Германию», кто за «Англию»), и во мне самом какое-то внутреннее смятение. Хотел ли я войны с Германией? Вряд ли — в буквальном смысле; но мир с Гитлером был все более невыносим, а мужество и единство англичан восхищали и удивляли… И вот, спустя почти четверть века, я держу в руках книгу: Бисмарк, «Мысли и воспоминания». Год издания — 1940-й. Сигнальный экземпляр, единственный, принадлежащий Аркадию Ерусалимскому — автору вводной статьи. В тексте ее и на полях пометки Сталина.

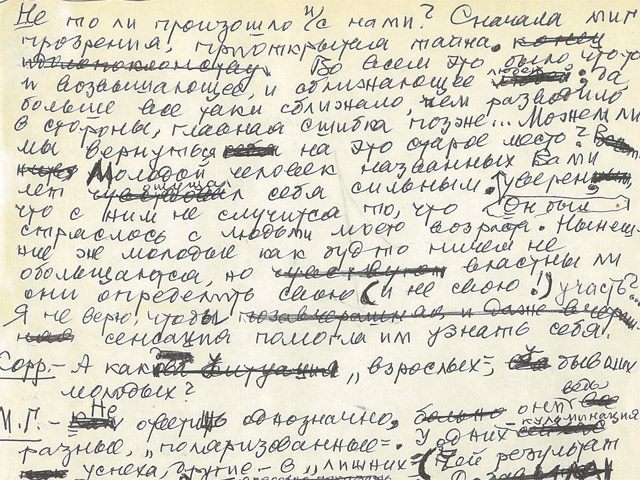

Да, это его рука. Его почерк — человека, привыкшего много писать, беглый, но ясный, легко читаемый… Я всматриваюсь, стараясь разгадать смысл и судьбу, заключенные в буквах. Сталина уже нет. Страшное о нем мы не боимся говорить вслух, это еще ново, еще не стало банальным. И я ищу в книге страшное — а нахожу разумную редакторскую правку, свидетельства хорошего вкуса и понимания истории. Рассказ Ерусалимского о встрече в Кремле укрепляет зрительную реакцию. Вот самое крупное из исправлений: в финальном абзаце введения, заказанного историку Молотовым, Бисмарк, не раз высказывавшийся против войны с Россией, призывался в советчики настоящему. Казалось бы, и Сталину финал должен был прийтись по вкусу (статья ему вообще понравилась). А встреча состоялась осенью, много позже поражения Франции и Дюнкерка, изменивших весь ход мировых событий. Но именно концовку Сталин решил изменить! Он снял патриотические курсивы, сократил размер предостережений и весь русский сюжет согласился оставить под условием переноса его куда-то в середину…

Что это было, спрашивал я Ерусалимского, — каприз, хитрость или масштаб человека, мерившего политику эпохами? И автор, и заказчик Молотов были обескуражены. Последний не произнес ни слова, как и присутствовавший на встрече Жданов, автор же робко возразил Сталину, упирая на актуальность; но тот в ответ: «А зачем вы их пугаете? Пусть попробуют…»

Я знаю, что вариантов рационального объяснения несколько. Меня в данном случае занимает не столько политика Сталина, сколько он сам на переломе собственной судьбы. Вот он, достигший высшей власти. Повержены все, с кем когда-то ему приходилось быть вровень, уничтожен вековечный враг Троцкий. Сладость личного триумфа — первый сигнал бедствия. Днями позже Молотов поедет в Берлин, и накануне встречи с историком Сталин впервые ощутит военное давление немцев на Балканах. Достигнута точка всевластия — и явный надлом столь невероятно складывавшегося в его пользу соотношения мировых сил. Рок стучится в дверь — в его дверь, в наш общий дом. Нет соперников — нет оппонентов. Нет возражений — нет обратной связи. Все отныне замкнуто на нем самом, и абсолютная независимость одного оборачивается его абсолютной зависимостью от призраков и кошмаров. Хозяин выбора в рабстве у любого просчета, лишенный выбора сам. Цена этой шекспировской ситуации — 20 миллионов жертв, по минимальному счету.

— И все-таки разве мы не имели бы тот же мир и то же место в мире без Сталина за менее страшную цену?

— Так думать проще, но я не верю в эту гипотезу. Как историк, я вижу в прошлом не магистраль с отклонениями в тупики, а равноправную с нашей реальность. Историки — посредники погибших, всех без исключения. Я думаю сегодня про тех, кто в начале и в середине Тридцатых пропустил последнюю возможность предотвратить войну; кто искал — и проиграл шанс антифашистского очеловечивания системы Сталина в ее первом наброске. Мы их переводчики, без историка никто не узнает их предсмертного опыта. Скажете — неактуально? Но разве мы не проявляем ту же слабость, что некогда оппоненты Сталина: пытаемся измениться, не переходя на язык альтернатив? Так и будет, пока историческому сознанию в его полном объеме закрыт вход в политику. Политик ведь тот же человек, который учил историю по нашим учебникам, узнавал ее из фильмов и пьес… Не отваживаясь говорить о перестройке оснований, он попадает в тот же капкан, что люди 1936 года, когда их спрашивали: «Вы за социализм или против?». Как будто социализм не общественный строй, для которого допустим и непременен выбор самого себя — и не раз, не два.

Выбор — основная свобода конца ХХ столетия. Лишенный выбора не свободен. Но и лишающий других теряет ее сам. Некогда среди нас выбирал один Сталин. Другие же соучаствовали в его выборе, отсюда кровавый потоп Тридцатых – Сороковых и возникший из него ядерный мир. Число и способ принесения жизней в жертву здесь так же непременны, как расщепление атома в основании современного мирового порядка. Тут не просто чрезмерная плата людьми — тут то, без чего этот мир не возник бы, и нас, таких, не было. Смерть вышла из берегов истории, и, дабы ее обуздать, люди прибегли к аргументу страха перед тотальной катастрофой. Потому и сегодняшний шанс выхода человечества на новые основания жизни сдвоен с близостью гибели всего и всех; можно сказать, это один и тот же альтернативный шанс! Можно ли иначе было обрести эту силу последней надежды? Я прокручиваю ленту назад, восстанавливаю в памяти лица, события и вынужден отклонить этот легкий для всех и счастливый для меня ответ.

Комментарии