Николай Розов

Ценности, онтология и риторика истории (к вопросу о требованиях к школьным учебникам)

Долгое время прогрессистская историография считалась признаком зрелости научного сообщества. Но эта же историография знала традицию подавления критической мысли — каковы ее перспективы сегодня?

3 678

3 678

© Philip Howard

Преподавание истории в школе: правдивый рассказ или воспитание?

Учебник отечественной истории — тема, всегда нагруженная идеологией и политикой, особо конфликтная и болезненная в расколотых обществах с низким уровнем общенациональной солидарности. Таковым является современное российское общество, и неслучайно тема преподавания истории в школе, официальные призывы к созданию «правильного единого» учебника [1], проблемы ценностных и мировоззренческих критериев вызывают бурные, даже ожесточенные споры.

Один слой в этих спорах лежит на поверхности: издавна враждующие идеологические лагеря, прежде всего державники (теперь вкупе с «православными коммунистами»), либералы, русские националисты и левые занимаются «перетягиванием каната», пользуясь всеми доступными ресурсами: идейными, административными, медийными.

Второй слой составляет действительно большая и трудная содержательная проблема, имеющая две стороны — ценностную и когнитивную: можно ли и каким образом, не отступаясь от исторической правды, совместить под одной обложкой, с одной стороны, реальную историю России, полную жестокости, насилия, несправедливости, миллионов разбитых человеческих судеб, с другой стороны, вполне нормальную и оправданную цель — воспитать не ненавистника собственной страны и истории, а полноценного гражданина, любящего свою Родину, почитающего ее прошлое, стремящегося не эмигрировать из России, а делать посильный вклад в ее свободное развитие и процветание.

К этой ценностной стороне добавляется еще когнитивная: допустимо ли в учебнике лишь перечислять сухие факты [2] без какого-либо осмысления, толкования, интерпретации? Если же давать интерпретации, то как совладать с имеющимся разнобоем относительно толкований разных периодов, процессов и явлений российской истории, причем не только идеологического, но и теоретического плана?

Так или иначе, историки, политики, журналисты, идеологи в своих спорах касаются обеих этих тем, обычно апеллируя к привычным штампам, напыщенным и смехотворным фразочкам (типа «духовных скреп»), а также к авторитетам, «зарубежному опыту» или «традициям».

В более широком плане речь идет о т.н. исторической политике [3]. Не может быть сомнений, что вопрос о том, какими могут и должны быть учебники отечественной истории, — это всегда и везде вопрос исторической политики. Она может быть откровенно националистической (в смысле безоглядной апологии прошлых деяний собственного государства и его лидеров), может быть вполне космополитической (как некоторые учебники, созданные в 1990-х годах на средства зарубежных грантов).

Какой историческая политика должна быть в современной России? На этот вопрос можно ответить, только решив так или иначе обозначенную выше проблему с ценностным и теоретическим аспектами.

В Высшей школе экономики реализуется попытка решить эту проблему через включение истории России во всеохватывающий европейский и мировой контекст. Сама идея хороша: такой контекст необходим, но без ясных ценностных и теоретических оснований апелляция к общему контексту может принимать любые формы. Пока же, судя по публичным выступлениям лидера этой группы Л. Полякова, следует ожидать несколько облагороженной версии российской истории, но все же сервильной по отношению к запросу нынешней власти, с мягкой апологетикой империализма, авторитаризма и милитаризма прежних российских и советских властей.

Более интересен и перспективен т.н. антропологический подход, прокламируемый Ириной Прохоровой и реализуемый издательством («республикой словесности») «Новое литературное обозрение»:

«Мы осмеливаемся продолжить академическое исследование катастроф ХХ века, но не с точки зрения политической или экономической истории, а с антропологических позиций. Цель нашего спецпроекта — проследить, насколько фундаментально изменилась жизнь частного человека в результате глобальных катаклизмов прошлого века: мировых войн, интеллектуальных, социальных и научно-технических революций, геополитической перекройки мира» [Прохорова 2012].

Этот проект важен и перспективен, особенно благодаря известным твердым гуманистическим позициям самой И. Прохоровой и ее коллектива. Однако само по себе внимание к конкретным судьбам и переживаниям людей не снимает необходимости выработки явных ценностных критериев, «угла зрения», базовых понятийных конструкций, без чего изложение истории, тем более краткое, школьное, официальное, остается крайне проблематичным. Характерно, что сама И. Прохорова эту проблему понимает, чувствует и ясно формулирует:

«Как написать пусть даже не популярную, а профессиональную историю Гражданской войны? Та идея, что замечательная Красная армия выиграла и все пошло хорошо, — ясно, что не годится. Идея была прекрасна для Советской власти, хорошо тогда работала. Написать, какая была замечательная Белая армия, но потерпела сокрушительное поражение — это версия нынешних ура-патриотов, которая тоже сильно искажает картину. Откуда, с какого “угла”, каким образом описать эту чудовищную трагедию? […] Где эта “оптика”, которая позволяет нам показать Гражданскую войну и ее последствия, но при этом данную ложную мифологему “красные или белые — ты за кого” избежать? […] Мы оказываемся в некотором гносеологическом тупике… Почему так сложно писать популярную историю? Это не банализация смысла, наоборот, это концептуализация всех ваших [обращается к историкам] находок. Дать выжимку из всех ваших концепций очень сложно. И появляется очень страшный вопрос: “А у нас есть что выжать?”» [4]

Заслуживают внимания и развития общие требования к преподаванию истории в школе, заявленные Комитетом гражданских инициатив:

«Пора перестать смотреть на школьный курс истории как на инструмент “военно-патриотического воспитания” и поставить перед таким курсом новые задачи:

— ознакомление школьников с методами исторических исследований и формирование навыков критики источников;

— выработка у школьников нравственных ориентиров и приоритетов в оценке ключевых событий и фигур отечественной истории;

— воспитание у детей способности не только гордиться победами, но сопереживать трагедиям и поражениям своего народа, без чего невозможно становление гражданина» [5].

Далее будет представлено рассуждение, направленное на выработку ценностных и теоретических основ исторической политики, соединяющей гуманизм, исторически ответственный патриотизм [6], строгие критерии научной истинности в отношении фактов, теоретичность и осознанный плюрализм интерпретаций.

Эта непростая задача решается на основе достижений современного философского и социального познания в области мировой и отечественной истории [Время мира 2000; Структуры истории 2001; Война и геополитика 2003; Разработка и апробация метода теоретической истории 2001, Макродинамика 2002], а также на результатах моих собственных многолетних исследований по философии образования и теории ценностей [Розов 1998], философии истории и макросоциологии [Розов 2011].

Возможен ли, необходим или сколько-нибудь оправдан единый учебник отечественной истории? Или же любая такая попытка будет изначально лишь сервильным проектом, легитимирующим действующую власть и режим? Если нужно и оправданно разнообразие учебников, то вправе ли вообще общество, государство, местные сообщества, профессиональные историки, философы, обществоведы, педагоги выдвигать какие-либо общие требования к их содержанию?

Таковы самые злободневные практические вопросы. Для ответа на каждый из них нужны основания. Поэтому вернемся к данным вопросам в конце этой работы.

Цели гуманитарного образования и ценностные платформы для преподавания истории

Вопрос о том, как преподавать историю в школе и вузе, является типичным вопросом образовательных требований, тогда как требования к гуманитарному образованию являются классическим предметом философии образования.

Важнейший результат проведенного анализа идей философского обоснования образования в сопоставлении с его успешностью — это выявленная значимость баланса ориентации образования на Общество (с общенациональными ценностями и объективными потребностями), Культуру (систему образцов, воспроизводящихся при смене поколений людей) и Индивида (совокупность и разнообразие личностных запросов к образованию). Показано, что современные требования к этому балансу выражаются через следующие базовые цели гуманитарного образования [Розов 1998]:

— общекультурная компетентность [7],

— свободное мировоззренческое самоопределение [8],

— ответственность за общезначимые ценности,

— ответственность за общенациональные (в нашем случае — российские) ценности.

Наиболее конфликтными в сфере преподавания отечественной истории являются две последние группы, связанные с ценностями универсального и национального масштабов.

Общезначимые (они же базовые, минимальные, универсальные) ценности, относящиеся к жизни, достоинству, здоровью, свободам и правам индивидов и сообществ, с одной стороны, противопоставлены т.н. этосным ценностям, разным для разных обществ и культур, с другой стороны, определяются через это разнообразие. Общезначимые ценности — это понятийное выражение главных условий, выполнение которых необходимо для сохранения возможности всех людей (индивидов, групп, сообществ) осуществлять свои этосные ценности [9].

Нетривиальный и тонкий момент: ни в коем случае нельзя смешивать общезначимость (приоритетность в мирных взаимодействиях) и верховенство (высший, абсолютный статус). Ни одна уважающая себя культура, конфессия, национальная идеология никогда не признает какие-либо ценности более высокими, чем собственные.

Важнейшим требованием к гуманитарному образованию, а значит и к преподаванию истории, является привитие учащимся уважения к современным общезначимым ценностям, в идеале — нравственной ответственности за их осуществление [10].

Весьма непростой вопрос касается статуса общенациональных — российских — ценностей. Здесь наиболее известны крайние и враждебные друг другу позиции.

С точки зрения патриотизма великодержавного толка, Россия, ее история, народ, культура, прежде всего государство объявляются высшими ценностями, что, например, явно прописано в версии учебника, подготовленного коллективом под руководством С. Сулакшина и под эгидой В.Якунина.

Крайняя космополитическая, либеральная позиция, иногда откровенно прозападная (открыто высказываемая разве что отважной В. Новодворской), состоит в том, что действительными являются лишь «общечеловеческие ценности» (главным образом, права человека), а любая проповедь сугубо российских ценностей является лишь прикрытием застарелого великодержавного шовинизма с риском впадения в тоталитаризм.

Рискуя оказаться под перекрестным огнем с обеих сторон, предложу следующий «срединный путь». Российские ценности, равно как французские, немецкие, английские, испанские, американские, японские и проч., являются этосными ценностями. Такие ценности являются значимыми и даже могут считаться обязательными, пропагандироваться через системы образования и СМИ для членов соответствующих обществ. Поэтому в учебнике истории России не только особые российские ценности (например, связанные с православием и другими традиционными конфессиями, с отношением к природе, хлебу, справедливости, семье, служению, героизму), но также и особые интересы Российского государства и российских граждан (территориальная целостность, сохранение и рост влияния, распространение в мире российской культуры) могут и должны учитываться. Однако следование этим ценностям и интересам не может служить оправданием ни в прошлом, ни в настоящем для преступлений против человечности — нарушения общезначимых (базовых, минимальных) ценностей, связанных с жизнью, достоинством, правами и свободами человека.

Здесь во весь рост встает известное противоречие: исторические деятели прошлого руководствовались тогдашними — современными им — ценностями и правилами: допустимо ли оценивать их решения и действия (особенно связанные с насилием, завоеваниями, эксплуатацией и проч.) по нынешним меркам? Крайними позициями являются вневременной ригоризм и релятивизм (в каждом времени — свои критерии), однако в официальных учебниках, как правило, господствует склонность к национально-государственной апологии, родственной «квасному» патриотизму: деяния прежних правителей выставляются в благоприятном свете, о наиболее гнусных преступлениях «своих» исторических личностей стараются умалчивать, применяя всю меру строгости к противникам и чужакам.

Принципиальное решение этой проблемы состоит в рефлексии релевантных ценностных систем (платформ), по крайней мере четырех:

а) современные общезначимые ценности (с осуждением неправового насилия, агрессии, принудительной эксплуатации, тем более геноцида, рабства, пыток и т.п.);

б) тогдашние доминировавшие в стране цели и идеалы правящей элиты, нормы, заповеди, представления о морали и справедливости; иногда требуется принимать во внимание различия в этом аспекте между конфликтующими группами;

в) того же рода тогдашние регулятивы в других, прежде всего наиболее крупных, влиятельных и продвинутых обществах и государствах;

г) ценности и интересы современного российского общества (и государства как его части).

Каждая из этих ценностных платформ имеет свою важную функцию. Сопоставление прошлых деяний с сегодняшними общезначимыми ценностями (а) показывает не только реальную жестокость и несправедливость прошлых эпох, но также дает представление о произошедшем общем моральном прогрессе, закрепляет запрет на соблазны оправдывать нынешние жестокости давними историческими прецедентами.

Сопоставление прошлых деяний с господствовавшими в том времени и месте моральными установлениями (б) дает понимание либо об их «нормальности», либо о том, что даже с тогдашней точки зрения они были преступными, недопустимыми, либо, напротив, показывает, что это были поступки, задававшие для того времени новые, более высокие нравственные планки.

Сравнение прошлых действий отечественных исторических деятелей, государственной политики с нормами, уже реально действовавшими в крупных и влиятельных обществах того же периода (в), сравнимыми поступками и стратегиями дает более широкий контекст оценки, позволяет понять и прочувствовать и случаи отсталости своей страны, и случаи ее авангардных прорывов, и случаи движения в общем русле, общем темпе исторического развития. Здесь реализуется та же идея охватывающего контекста, но уже с ясной структурой критериев и оснований оценки.

Наконец, события и процессы прошлого резонно трактовать и оценивать с позиций, интересов современного российского общества, прежде всего норм, зафиксированных в нашей Конституции (демократия, республиканизм, федерализм, светскость государства, гражданское равенство и т.д.), а также очевидных общенациональных интересов, касающихся сохранения, целостности, социального, экономического и культурного развития, авторитета и влияния страны в мире (детальнее см. ниже).

Разумеется, речь не идет о буквальных фиксациях таких оценок в явном виде на каждой странице или в каждой главе учебника. Следует лишь указать на главные платформы исторических оценок в предисловии, а в самом тексте достаточно сопоставлений исторических фактов, когда упомянутые способы оценки играют роль критериев их отбора, а также спектра оснований для явных или неявных оценок и интерпретаций.

Общенациональные ценности и интересы

Наиболее проблематичными и конфликтными являются ценности современного общества, тем более переживающего столь глубокие расколы, отчужденность между идеологическими лагерями, как это имеет место в сегодняшней России. Попробуем даже в этих жестких условиях найти общий знаменатель.

Сохранение, свободное развитие и процветание страны — главная и очевидная объединяющая платформа национальных ценностей, общая даже для враждебных друг другу сторон. Между прочим, уже отсюда много чего можно извлечь.

Сразу приходим к простейшей конструкции «народ на своей земле». Общество не может считаться сохраненным, если народ со своей земли изгнан. Народ на новой земле или та же земля с новым заселившим ее народом — это всегда иные общества.

Народ должен быть способен самостоятельно выживать на своей земле (что не отрицает, разумеется, внешней торговли и прочих геоэкономических отношений). Говоря общо, для такого выживания земля должна быть обустроена (города, села и коммуникации, сельское хозяйство, производства, инфраструктура).

Далее, народ, подчиненный каким-то внешним силам (другим державам), не составляет самостоятельного общества, его Конституция не может быть верховным законом, поскольку социальные (политические, экономические и прочие) взаимодействия подчиняются, в конечном счете, каким-то внешним, извне установленным правилам. Поэтому непреложными являются также ценности свободы народа и суверенности государства. Для страны с большой территорией и множественными границами (такова Россия) это предполагает самостоятельное обеспечение безопасности (собственная армия и вооружения).

Влияние и авторитет страны на внешней арене всегда были, остаются и будут в дальнейшем важными составляющими успеха общества. Непростой вопрос — какой уровень влияния считать достаточным? Очевидным образом, этот уровень зависит от соответствия амбициям элиты, влиятельных групп и большинства населения, тогда как сами эти амбиции определяются как размерами страны, так и прежней геополитической и геокультурной историей.

Так, огромная территория России, ее имперское и сверхдержавное прошлое детерминируют известный запрос на «величие», поэтому любые предложения «смириться со скромной ролью региональной державы средней руки» никогда не получат широкой и устойчивой популярности. Иными словами, борьба против идеи «величия» изначально обречена на провал, более того, она угрожает национальной идентичности. Запрос на величие должен быть удовлетворен, другое дело, что военное могущество и способность устрашать, подчинять соседей давно не являются главными или обязательными факторами «величия» в современном мире.

Достоинство, права, свободы и качество жизни граждан, высокий уровень образования и медицины, комфортные города и села, оберегаемая природа, экономическое самообеспечение не столько сырьем, сколько «руками и мозгами», конкурентоспособная продукция на внешних рынках, ответственное государство и справедливые суды, соответствующий авторитет и влияние на внешней арене — вот что делает современную страну великой (о так понимаемой национальной идее см. [Розов 2011, гл. 19]).

Труден вопрос об измерении влияния и авторитета на внешней арене. Еще до середины XX века главным критерием, отодвигающим на задний план все остальные, было достижение государством военно-политического могущества. Теперь следует говорить о трех показателях:

— доступ в клуб великих мировых держав;

— характер учета позиции страны этими державами по текущим международным проблемам (остается ли страна в изоляции или, напротив, играет лидирующую роль);

— число и влиятельность государств, поддерживающих ее политику (например, позицию в военных конфликтах или признание независимости чьих-то бывших провинций).

Государство, осуществляя принуждение, должно иметь оправдания, главным из которых является справедливость устанавливаемых порядков (это большая сложная тема, требующая отдельного обсуждения).

Наконец, культура как совокупность передающихся из поколения в поколение образцов сознания, поведения и материального окружения также оказывается необходимым ценностным компонентом сохранения общества. Народ является не только популяцией, но также предполагает свою определенную, оставшуюся от прежних поколений и продолжающую развиваться культуру. Многонациональный, точнее полиэтнический, как в России, народ, если вообще является народом, то есть неким субъектным единством, всегда включает, как минимум, два культурных слоя: множество этнических культур (в том числе языков, диалектов) и общую для всех культуру с общим языком.

В итоге получаем следующую формулу, включающую главные общенациональные и государственные ценности: народ со своей культурой, суверенным влиятельным государством, обеспеченной безопасностью и справедливым социальным порядком, способный самостоятельно существовать на своей обустроенной земле.

Те же ценности можно дать таким развернутым списком:

— территория как ценность (символическое и ресурсное значения),

— человеческие ресурсы (способность защищать страну и обеспечивать ее существование),

— государственный суверенитет — способность осуществлять политику без принуждения со стороны внешних сил,

— ценности материального обустройства жизни всего общества,

— ценности справедливости,

— ценности общенациональной культуры и этнических культур.

«Непрерывность» или целостный смысл российской истории?

Более или менее понятно, что подразумевается под официальным запросом нынешней власти не только к «единообразному», но и «непрерывному» изложению отечественной истории [11]. Прерывность этой истории налицо: разрывы между киевским и московским, доромановским и романовским, московским и петербургским, дореволюционным и послереволюционным, советским и постсоветским периодами — это лишь самые главные разломы государственности. Однако означает ли отвержение непрерывности также отрицание возможности какого-либо целостного осмысления истории России?

Здесь мы вступаем в наиболее спорную область холистических историософских интерпретаций. Очевидно, что каждая из них основывается не только на приоритетном внимании к той или иной грани истории (православию, имперскости, особости русского народа, общинности, соборности, милитаризму, авторитаризму, миросистемной периферийности, служивому и раздаточному принципу и т.п.), но и к глубинным установкам, верованиям и святыням — что было названо выше этосными ценностями.

Принцип свободного личностного самоопределения требует ознакомления учащихся хотя бы с основными альтернативными интерпретациями — парадигмальными образами отечественной истории. Есть ли относительно нейтральная понятийная структура, позволяющая их сопоставлять как в целом, так и для каждого исторического периода? Представим три таких возможных каркаса, которые условно можно назвать: «порывы модернизации и их последствия», «циклическая динамика государственного успеха и свободы граждан» и «ряд самоиспытаний в социально-эволюционном контексте».

Порывы модернизации и их последствия

Модернизацию вовсе не обязательно жестко связывать с исторически недавними стремлениями «догонять» развитые западноевропейские и североамериканские общества в плане индустриализации, военных, политических и экономических институтов. Широкое принятие Русью и Московией греческих, болгарских культурных и религиозных образцов, а позже — османских военно-организационных институтов и практик также были модернизациями.

Последующая цепь «догоняющих модернизаций» уже в отношении Польши, Швеции, Голландии, Англии, Франции, Австро-Венгрии, Пруссии и Германии, США хорошо известна. Они были в разной мере успешными, но всегда вели к глубокому преобразованию государственных, сословных и классовых структур, к появлению новых социальных групп, к непреднамеренному заимствованию целых систем культурных и социально-политических образцов, перераспределению ресурсов, острым социальным и идейным конфликтам.

Как застойные, так и кризисные периоды являются следствиями прежних государственных попыток и порывов различных социальных групп к модернизации (существенно разной по целям, стилю и средствам в разные исторические периоды). Некоторые порывы модернизации были откровенными заимствованиями, другие претендовали с большими или меньшими основаниями на флагманскую, первопроходческую роль в европейском и даже мировом масштабе.

Иногда модернизация вела к успешной территориальной экспансии, завоеваниям и аннексиям, иногда побочным эффектом модернизации или следствием ее провала была потеря территорий или даже государственный распад. Иногда государственная власть, искренне стремясь к отмене старого и созданию нового, фактически возвращалась к восстановлению в иных формах прежних образцов и институциональных структур (т.н. «контрмодернизация», «псевдомодернизация» и т.д.).

Лежащее в основе этой концептуализации измерение «старое/новое» является предельно широким и фундаментальным для истории, поскольку выражает последовательность темпоральности — смены явлений во времени. Разумеется, такая парадигма не исключает изучения и учета в российской истории «естественных» — медленных складывающихся процессов, а также истории индивидуальных судеб — трагических, героических, обычных, «нормальных» или тоскливо-безнадежных, однако можно показать, что подавляющая часть таких явлений происходила в руслах, проложенных цепью прежних, преимущественно государственных порывов модернизации и территориальной экспансии. Как видим, эта концептуальная рамка весьма широка и вполне нейтральна в идеологическом плане.

Какие еще сквозные инварианты можно ухватить в драматичной и прерывистой истории России? Сословия, классы, церковные организации и конфессиональные группы, профессии, уклады, политические структуры — все это течет и меняется. Неизменными остаются две инстанции: государство и личность. С какого «угла» ни посмотреть на их динамику на протяжении российской истории, будет видна крайняя «размашистость» и повторяемость изменений. Поэтому внимание к этой исторической цикличности представляется необходимым для любой трактовки.

Циклическая динамика государственного успеха и свободы граждан

Известно несколько десятков моделей российских циклов (см. обзор: [Розов 2011, гл. 7]): сугубо нумерологические, мистические, а также относительно или вполне научные: смутно-гуманитарные [Ахиезер 1997], экосоциальные и демографические [Нефедов 2006], геополитические [Цымбурский 2007], социально-политические [Янов 1997, Пантин и Лапкин 1997], административно-мобилизационные [Вишневский 1997; Helly 2005].

Синтетическая модель, представленная в книге [Розов 2011, гл. 7–12], объединяет наиболее конструктивные модели «революций служилого класса» (Р. Хелли), «долгих циклов модернизации» (Р. Вишневский), циклы реформ и контрреформ (А. Янов, В. Лапкин и В. Пантин).

Если первые две модели относятся к взлетам и падениям российской государственности (что прямо накладывается на порывы модернизации), то модель реформ-контрреформ относится больше к положению индивида: уровням защиты его свобод, прав и собственности.

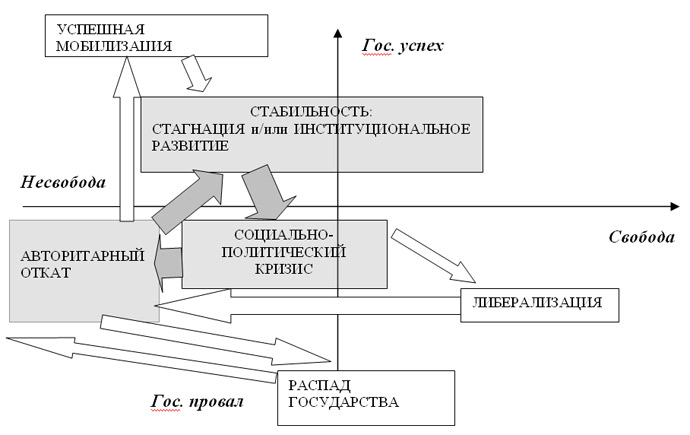

Очевидным образом эти фундаментальные измерения — успех/неуспех государства, свобода/несвобода подданных и граждан — тесно связаны между собой. Феноменологическая картина динамики по этим измерениям позволяет наглядно «ухватить» эту связь. Что и послужило основанием для выделения основных фаз российских циклов: Успешная мобилизация, Стабилизация-Стагнация, Кризис (с крайней формой Государственного распада), Авторитарный откат (Фаза реакции) и Либерализация («сверху» или «снизу») (рис. 1).

Рис. 1. «Колея» российских циклов: маятниковые движения, огибающие достижимый (пока?) квадрант сочетания государственного успеха и высокого уровня свободы (защита прав, достоинства, собственности) граждан. Штриховкой выделены фазы кольцевой модели, наиболее типичной в истории Московии – Российской империи – СССР – РФ за последние 450 лет

Разработаны и представлены несколько моделей, отображающих разные грани глубинного механизма, порождающего эти циклы («колею»), а также принципиальные пути преодоления этой цикличности («перевал») [Розов 2011, гл. 10–12 и 15–17].

Разумеется, такое толкование повторяемости в истории России является лишь одним из возможных. Однако ни одно сколько-нибудь объективное изложение этой истории не может пройти мимо таких тем, как внушительные успехи и трагические провалы российской государственности, меняющееся положение подданных и граждан (в плане свобод, защиты прав и собственности, участия в управлении), крупные социальные и политические события, ведущие к сдвигам в этих измерениях.

Ряд самоиспытаний в социально-эволюционном контексте

Третья категориальная рамка позволяет дополнить первые две в плане учета поступательных (в том числе прогрессивных, социально-эволюционных, необратимых) изменений, меняющихся социально-политических ценностей, принципов и идеалов, соотнесения России с другими крупными как западными, так и незападными обществами.

Мы постоянно и довольно уверенно пользуемся двумя подходами в осмыслении окружающей реальности, более или менее успешно распознавая, что складывается (естественно, без чьего-либо полного контроля), а что конструируется (искусственно, тем или иным субъектом — индивидом, группой или организацией).

При всем этом, мы по каким-то причинам гораздо меньшее внимание уделяем третьей категории — испытанию, которой соответствует своя область процессов в человеческом мире.

Если конструирование — искусственно, складывание — естественно, то испытание — гибридно. Испытание — это, с одной стороны, попытка добиться успеха, попытка достижения цели, попытка воплотить в жизнь задуманную идею, цель, проект. С другой стороны, в отличие от конструирования, при испытании нет полного контроля над основными ресурсами и условиями. Обстоятельства сложатся так или иначе. Поэтому и испытание может привести к успеху, среднему результату или вовсе провалу.

Обычно мы говорим только об институционализированных испытаниях и в крайне узких областях: в новой технике (например, испытания новой модели автомобиля или самолета), в спорте (попытки выигрыша), в образовании (экзамены). Следует раскрыть глаза на гораздо более широкую применимость этой категории.

Каждый брак задумывается, когда люди решают пожениться. Потом супруги пытаются строить свою совместную жизнь для достижения семейного благополучия и счастья, но далеко не все проходят успешно это испытание, о чем свидетельствует множество разводов и несчастных семей.

Каждый город в какой-то мере планируется. Но некоторые города становятся весьма привлекательными, красивыми, чистыми, уютными и безопасными, в них хотят поселиться, сюда стремятся туристы. Другие же города страдают от смога, мусора, автомобильных пробок, нищеты и преступности. Разве нельзя сказать, что одни градостроители, городские власти, «отцы города» выдержали свое испытание с честью, а другие позорно провалили его?

Каждое общество преимущественно складывается, причем в течение многих десятилетий и даже столетий. Но история крупных лидеров, государственных деятелей, тексты конституций, сводов законов, проекты реформ неизменно свидетельствуют и о попытках конструирования. Поэтому получившийся результат, качество которого наиболее явно проявляется в потоках миграции, — бегут ли из этого общества или стремятся побывать и поселиться в нем — это всегда итог испытания, того, как удаются или не удаются попытки социального конструирования в складывающихся внутри общества и вокруг него обстоятельствах.

Итак, в мировой истории происходит перманентное самоиспытание типов обществ.

Что считать успехом и что провалом исторических испытаний? Как раз для ответа на такого рода вопросы и был приведен в начале данной работы целый ряд ценностных платформ. Среди них особое значение имеет пункт (б) «тогдашние доминировавшие в стране цели и идеалы правящей элиты, нормы, заповеди, представления о морали и справедливости». С этой точки зрения можно выяснить, насколько успешно в разные исторические периоды Российское государство (правящая группа, государственный класс и держатели основных ресурсов) проходило испытание по своим же критериям.

Державные цели могли включать такие смыслы, как:

— стать самой большой и могущественной империей,

— ведущей христианской державой,

— одной из великих европейских держав,

— хранительницей вековых монархических устоев,

— покровителем всех славянских стран и народов,

— прогрессивной индустриальной экономикой,

— флагманом мировой коммунистической революции,

— примером успешного коммунистического строительства,

— лидером постсоветского пространства и т.д.

Каждый раз с большей или меньшей искренностью в официальных речах и документах прокламировалась забота о чаяниях, благополучии подданных, повышении уровня жизни, правах и свободах граждан, их участии в государственном управлении и т.п. Насколько успешно выполнялись заявления — также вопрос исторического испытания.

Связь парадигм модернизаций, цикличности и исторических испытаний

Каждый из представленных вариантов категориальной рамки (априорного целостного образа, парадигмы) осмысления истории России высвечивает вполне определенную ее грань:

— возобновляющиеся попытки преодолеть отсталость и встать вровень с ведущими государствами и обществами эпохи;

— непреднамеренная повторяемость фаз, которые при всех своих особенностях проявляют очевидные сходные черты (ужесточение и послабление режима, рост и падение энтузиазма, сплоченности и ответственности элит, территориальное расширение и потеря территорий и т.д.);

— сменяющиеся цели и идеалы государственного и общественного развития, разные уровни успеха и неуспеха в их достижении.

Нетрудно видеть, что, несмотря на все различия в фокусе внимания и понятийном аппарате, данные образы вполне совместимы.

Каждая попытка модернизации была своего рода испытанием, при успехе приводила к успешной мобилизации, при неуспехе — к возобновлению стагнации, при провале — к кризису. Иными словами, модернизации и испытания (как попытки сознательного конструирования) в истории России всегда были и до сих пор остаются частью циклической динамики.

Однако эта динамика включает также процессы естественного складывания, что приводит в разных условиях к фазам стагнации, авторитарного отката или либерализации, к формированию условий для новых попыток модернизации, условий успеха и неуспеха соответствующих новых испытаний.

Какая история служит воспитанию гражданина?

Теперь, когда у нас в руках достаточно ясные и надежные ценностные платформы, конструктивные и гибкие концептуальные орудия, можно приступить к решению сформулированной выше проблемы: как преодолеть противоречие между неблаговидностью (мягко говоря) многих периодов, явлений российской истории и действительной необходимостью воспитания любящего свою страну, историю и культуру, патриотически и ответственно настроенного гражданина России.

Отвергаем с порога ложь, существенные искажения и умолчания крупных и значимых трагических фактов (почему? а потому: если это нужно объяснять, то уже не нужно объяснять).

Вся существенная правда об отечественной истории должна быть представлена, но так, чтобы ознакомившийся с ней молодой человек не превратился в циника или ненавистника собственной страны, чтобы боль и досада — вполне нормальные и адекватные человеческие чувства, возникающие при знакомстве со многими моментами нашей истории, — привели не к отчаянию или защитному безразличию, а к деятельной энергии, стремлению к личностному и профессиональному росту, ответственности за положение дел вокруг себя. Речь, таким образом, идет о формировании личности гражданина, ментальности, мировоззрения. Для рассмотрения этих непростых и ускользающих материй нужен особый, желательно ясный и строгий, понятийный аппарат.

Речь идет о некой модели габитуса — системы внутренних, управляющих сознанием и поведением установок, но ведь общая схема состава и взаимосвязи разных типов таких установок известна:

Габитусы (термин П. Бурдье), характерные для разных индивидов, социальных групп и слоев, понимаются здесь как устойчивые комплексы следующих типов установок:

— познавательные установки — фреймы, когнитивные структуры для схематизации опыта, для «определения ситуации» (Дж. Мид, Г. Блумер), т.е. для осмысления явлений социального окружения через подведение происходящего под знакомое и привычное;

— ценностные установки — символы, принимаемые индивидом или группой религиозные, морально-политические и/или идеологические святыни, идеи, идеалы, принципы, собственно ценности (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Коллинз, Ю. Левада и др.);

— установки самовосприятия — идентичности, т.е. представления человека, группы, сообщества о своем месте в социальном окружении, понятом через тот или иной комплекс фреймов и установок, это также принимаемые роли в основных жизненных сферах и характер отнесения себя к принимаемым символам (Дж. Мид, Ч. Кули, Э. Эриксон, И. Гофман);

— поведенческие установки — управляющие психические структуры, программирующие социальное поведение, стереотипы практик, принимаемые стратегии (В. Томас, Ф. Знанецкий, Г. Олпорт, Дм. Узнадзе) [Розов 2011, гл. 3].

В этих терминах воспитательная педагогическая задача в преподавании истории состоит в создании условия для формирования габитусов учащихся со следующими характеристиками:

— основные фреймы (когнитивные установки, схемы, паттерны) относительно отечественной истории должны быть, с одной стороны, адекватными фактам (лживость отвергается), с другой стороны, запечатлены в словах и образах, вызывающих не отвращение и отчуждение, а сопереживание, эмпатию к судьбам своих предков, особенно невинно пострадавших, гордость за подвиги героев, за поступки и жизнь праведников; невозможно и даже не следует скрывать от учащихся реальной множественности идейных интерпретаций прошлого, что, однако, не означает попустительства к оправданию преступлений против человечности, обращения в рабство, неправового насилия, пыток, зверств и т.п.;

— в сфере символов, принимаемых мировоззренческих установок необходимый минимум составляют общезначимые ценности и современные российские ценности, тогда как знания о российских ценностях, символах, идеалах прошлых эпох, ценностях тогдашних других крупных обществ дают историческую перспективу и глубину (см. выше о ценностных платформах, пп. а-г);

— в плане идентичности неприемлемыми являются крайности «квасного патриотизма», оборонного сознания, ксенофобии («нашу Святую Русь все ненавидят и пытаются погубить») и нигилистического отчуждения от своей Родины и истории («в этой стране с ее вековым рабством никогда не было, нет и не будет ничего хорошего»); разумеется, спектр идентичностей останется весьма широким, но можно и нужно стремиться к некоему общему знаменателю примерно с такой формулой: «Мы — наследники страны с историей, полной как героизма и нравственных подвигов, так и непомерной жестокости и несправедливости. Мы понимаем, принимаем это и, будучи новым поколением граждан России, берем на себя ответственность за ее мирное и свободное развитие, процветание, достойное прохождение новых испытаний»;

— что касается поведенческих стереотипов, то подача материала отечественной истории должна, с одной стороны, внушать отвращение к практикам несправедливого насилия, принуждения, порабощения, государственного и антигосударственного террора, притеснений за веру или безверие, за этничность, сословное или классовое происхождение; с другой стороны, демонстрировать реальность исторических случаев, примеров нравственной стойкости, героизма, человечности, верности идеалам даже в самых жестоких условиях.

Как может быть реализована соответствующая стратегия в преподавании истории? Иногда возникают псевдотрудности, примерами которых служат вопросы Леонида Злотина:

— как трактовать принудительное переселение некоторых народов СССР во время Второй мировой войны — как преступление или эффективный менеджмент в условиях ожидания «пятой колонны» (как это тогда мотивировалось)?

— как увязать число погибших военных и гражданских с модной легендой о Великом Полководце?

— выдающийся маршал Тухачевский — он жертва сталинских репрессий или человек, применивший химическое оружие против крестьян Тамбовской губернии? [Злотин 2013].

Не так уж сложно ответить на такого рода вопросы.

Массовые депортации граждан по национальному признаку (чеченцев, крымских татар, греков и др.), включающих женщин, стариков и детей, фактически были «этническими чистками», которым нет оправдания, даже в суровых военных условиях. Имелись ли случаи предательства, переходов на сторону врага среди представителей этих народов? Да, имелись, соответствующие данные можно привести, но их количество даже в процентном отношении никак не больше, чем массовые сдачи в плен русских в августе-сентябре 1941 года (детальнее о цифрах см.: [Владимиров 2013]). Причем даже если бы таких случаев было больше (допустим, чеченцы и татары могли в большей мере надеяться на лояльность завоевателей), все равно это не было бы оправданием для массовых депортаций.

Вопрос с предпосылкой необходимости увязывания фактов с «модной легендой» о Сталине как «Великом Полководце» остается на совести Злотина. Ничего «увязывать» не требуется. Провалы в руководстве обороной в первые месяцы и годы войны не отменяют относительно успешной организационной, ресурсной и военной мобилизации уже при переломе 1943 года и позже. Но и триумфальная победа союзников с огромной ролью СССР не отменяет должной негативной оценки стратегий советского военного командования, преступно мало озабоченного сохранением «личного состава», так же как не отменяет неоправданной жестокости американских бомбежек немецких городов, ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки.

Нет никакого противоречия в том, что Тухачевский был и талантливым военачальником, и жестоко подавлял крестьянские бунты, и стал одной из многочисленных жертв сталинских репрессий. Где написано, что реальная история страны должна укладываться в схему наивной детской сказки или примитивного боевика, где «хорошие парни» всегда побеждают «плохих парней»?

Сложнее с вопросами о Гражданской войне, с оценкой сотрудничества сотен тысяч советских людей с фашистами в 1941–1945 годах, с такими «героями», как Зоя Космодемьянская, которых советское командование посылало в качестве диверсантов поджигать русские же хозяйства в тылу врага.

Наиболее адекватная рамка — конфликтное взаимодействие, где участники имеют свои мировоззренческие и ценностные «горизонты», свои пределы морально допустимого, а также доступные «меню» действий и стратегий. Взаимодействие осложняется тем, что стороны обманывают друг друга (как, например, Гитлер — Сталина перед войной, а потом генерала Власова, обещая «автономию»), используют манипуляции и «прочищение мозгов» (как советское командование со своими диверсантами типа Зои Космодемьянской). Кроме того, действует еще конфликтная динамика, когда в фазах эскалации эти «меню» стратегий резко сужаются, а сами действия и стратегии достигают пределов жестокого, зачастую несправедливого, неоправданного насилия. В данной логике каждый из участников «прав по-своему», то есть в своей системе координат, но в то же время и не прав в той мере, в которой поддавался на обман и манипуляции, нарушал правовые или нравственные нормы, будь то ради выполнения приказа, верности присяге, спасения людей, высоких идейных мотивов или чего-то еще.

Сложность, многозначность оценок действий сторон в острых конфликтах, особенно когда неоправданное насилие совершается между соотечественниками, рискует соскользнуть в релятивизм или даже цинизм («все правы и неправы, а значит правды и вовсе нет»). Здесь спасительной надежной платформой выступают общезначимые ценности (защита жизни, здоровья, свобод и прав каждого человека). Разумеется, в оценке действий и стратегий, осуществляемых в военное время, на эти ценности невозможно опираться в полной мере, но ведь и для таких ситуаций есть международные правила защиты мирных жителей, обращения с пленными, определение «преступлений против человечности» и т.д.

В качестве примера возможности изложения истории такой крайне болезненной темы, как массовое сотрудничество советских людей с фашистами во время Великой Отечественной войны (в том числе с оружием в руках), когда суровым фактам сопутствуют вполне адекватные нравственные оценки, можно привести известную книгу Солонина [12] [Солонин 2006] и недавнюю статью В. Владимирова «Русская трагедия. Советские люди на стороне Третьего Рейха, 1941–1945» [Владимиров 2013] [13].

Макросоциальные процессы и личные истории

История страны, втиснутая в одну обложку, может быть написана только «крупными мазками» — с изложением главных исторических событий, характеристик разных периодов, представлением магистральных процессов. Вместе с тем символы и идентичности школьников, затем юношей и девушек формируются, во многом, через чувства сопереживания и идентификации, в том числе с теми соотечественниками, о которых они узнают из истории родной страны. Увлекательный, воспитывающий любовь к Родине и гражданскую ответственность учебник должен содержать личные истории: героические, драматические, трагические.

Принципиальным является вопрос о критериях отбора таких индивидуальных историй. И. Прохорова предлагает обратить внимание на ранее незаметных тружеников «кропотливой созидательной деятельности» и «институционального строительства» [14]. К этому справедливому призыву следует добавить тех, кто «плыл против течения» в эпохи царивших беззаконий, несправедливости, жестокости, кто словом и делом демонстрировал возможность «жить не по лжи» даже в самые подлые и лживые времена.

Именно в таких личных историях соединяются большие испытания для страны и индивидуальные испытания в жизни человека, происходит соотнесение решений, поступков, каждодневных нравственных усилий с окружающим контекстом, который создается потоком макросоциальных процессов. Не нужно обманывать и утверждать, что «хороших людей всегда было больше», нужно просто показывать, что честные и свободные люди были всегда, пусть даже в меньшинстве, откровенно пояснять в предисловии, почему именно их личным историям уделено особое внимание.

После «Метаистории» Хейдена Уайта общим местом стало представление о том, что исторические тексты строятся согласно тому или иному литературному жанру [15] [Уайт 2002]. История России (как и любой другой страны), написанная в жанре восхваляющей оды, панегирика, всегда будет лживой и лицемерной. Обратная крайность — писать о родной истории только едкую уничижительную сатиру — также неприемлема.

С учетом универсальности конфликтной рамки, для истории России лучше всего подходит драма (что не исключает актов трагедии, фарса, комедии, а иногда даже пошлой оперетки). Действительно, настоящая драма всегда содержит конфликт, трудные, противоречивые и меняющиеся характеры, сложные жизненные коллизии. Общим смысловым каркасом вполне могут выступать порывы к обновлению («модернизации»), к новой прекрасной жизни (что и в истории, и в классических русских драмах обычно завершается печально, трагично или «никак»).

В написании драмы отечественной истории не избежать наличия навязчивых повторов (колеи циклов), когда в новых декорациях и новом составе действующих лиц воспроизводятся одни и те же темы и сюжеты: давление государственной машины и полицейщина, печальные судьбы бунтарей, реформаторов и «маленьких людей», победительные держиморды и жулики, гибнущие в застенках праведники. Драма русской истории — это, прежде всего, циклы возобновляющегося государственного принуждения и попытки (чаще всего неумелые и неудачные) избавиться от него или как-то его «реформировать».

При всем этом безнадежность, присущая метафоре «колеи порочных циклов», может и должна преодолеваться образом исторических испытаний и самоиспытаний. Именно в этом плане на авансцену отечественной истории выступают ее истинные герои — те, кто внес наибольший вклад в российскую культуру, науку, образование, право, кто отстаивал свободу и гуманизм своим словом, делом или всей жизнью даже в самые мрачные, трагические периоды. Подвиги праведников в прошлых поколениях, пусть даже не приводившие к победам, — вот что дает историческую надежду.

Разные учебники при единстве базовых требований

Обратимся к практическим вопросам по проблеме школьного учебника истории. Возможен ли, необходим или сколько-нибудь оправдан единый учебник отечественной истории? Нет, среди учителей, школ есть и останется разнообразие предпочтений, причем не только идеологических, но и моральных, стилистических, интеллектуальных. Единый для всей страны, утвержденный на много лет учебник отечественной истории столь же неприемлем, как и единая принудительно навязываемая всему обществу идеология [16]. Нет сомнений, что если такой единый учебник все же будет «продавлен», то он будет лишь сервильным проектом, легитимирующим действующую власть и режим? [17]

Вправе ли общество, государство, местные сообщества, профессиональные историки, философы, обществоведы, педагоги выдвигать какие-либо общие требования к содержанию учебников истории? Да, вправе. Правдивость (согласие с научно установленными фактами, отказ от тенденциозных умолчаний) и направленность на воспитание любви, уважения к родной стране, ее истории и культуре, гражданской ответственности представляются наиболее непреложными общими требованиями [18].

Дальнейшие уточнения относительно того, как именно согласовывать и конкретизировать эти требования, — предмет будущих дискуссий, своего рода «затравкой» для которых призвана стать данная статья.

Драма отечественной истории не завершена. Историческое самоиспытание нашей страны продолжается. От того, какое представление получат подрастающие поколения о прошлом, как будут относиться к продолжающейся истории и своему месту в ней, во многом будет зависеть дальнейшая судьба России.

Примечания

1. Никогда не считал себя провидцем, но в еще в 1994 году мною были написаны, а в 1998 году опубликованы такие слова: «Есть реальная опасность того, что бывшие кафедры общественных наук потребуют восстановления простой и ясной вертикали “идеологического воспитания”, при которой вновь будет востребована единая для всех школ и вузов идеология, но уже не коммунистического, а православно-государственнического толка» [Розов 1998, с. 194].

2. О крайней уязвимости сугубо позитивистского, фактологического подхода в изложении национальной истории справедливо пишет Антонис Лиакос, описывая «войны за историю» в Греции, не менее ожесточенные, чем в России, и также связанные со школьными учебниками: «Но споры велись о смыслах, а не о фактах! У дискуссии было два уровня, на одном из которых факты были наблюдаемым проявлением смыслов, а на другом — обсуждение фактов было проявлением споров о смыслах. Это дало историкам возможность эффективно вести полемику на уровне фактов, но абсолютно лишило их возможности вести полемику на уровне смыслов: потому что смыслы всегда связаны с эмоциональной сферой и формированием идентичности. В то время как их оппоненты могли апеллировать в своих рассуждениях, основанных на определенных нарративах, к идентичности, нации и истории, историки не могли себе этого позволить. Рассуждая об истории как о науке, они могли указать на связь между точной исторической наукой и открытым обществом, но они не могли предложить убедительную альтернативную версию истории нации, такую, которая бы могла привлечь внимание массовой аудитории» [Лиакос 2013].

3. А. Миллер так излагает позицию поляков, которые стали использовать изначально негативный немецкий термин Geschichtspolitik в положительном ключе: «История — дело политиков. Интерпретация событий в прошлом имеет очень серьезные политические последствия, этим должны заниматься политики, а историки должны им помогать». Обе крайности в понимании смысла исторической политики (немецкая негативная антинацистская и польская сугубо позитивная и националистическая) пора преодолеть. Далее термин будет использоваться в нейтральном смысле как та или иная политика (в смысле «стратегия», policy) власти, государства, политических партий и лагерей в отношении написания и представления отечественной и мировой истории.

4. Выступление И. Прохоровой на круглом столе факультета истории НИУ ВШЭ (СПб).

5. Заявление КГИ об общенациональном учебнике истории.

6. Патриотизм официозного, верноподданнического, этатистского, шовинистического типа, который еще Тюрго называл «лакейским», Марк Твен — «идиотическим и разрушительным», Оскар Уайлд — «агрессивным», а С. Джонсон — «последним прибежищем негодяя», издавна пользовался дурной репутацией и в России (см. красноречивую подборку цитат П. Вяземского, Пушкина, Гоголя, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого). Далее речь пойдет только о патриотизме живом и деятельном, исключающем всякую международную вражду (Добролюбов), — об исторически ответственном патриотизме, проявление которого удачно сформулировал Адам Михник: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа».

7. «Компетентность включает следующие стороны: а) смысловые аспекты (исторический, теоретический, ценностный, информационный) — адекватное осмысление ситуации в более общем культурном контексте, то есть в контексте имеющихся культурных образцов понимания, оценки такого рода ситуаций; б) проблемно-практический аспект — адекватность распознавания ситуации, постановки и эффективного выполнения целей, задач, норм в данной ситуации; в) коммуникативный аспект — адекватное общение с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия» [Розов 1998, с. 197–198].

8. «…Назначение образования, и в первую очередь гуманитарного, состоит также в обеспечении условий для свободного самоопределения каждого человека в пространстве мировоззрений, для принятия им собственных ценностей в форме жизненных целей, ведущих мотивов и интересов, стремлений, потребностей, принципов и т.п.» [Розов 1998, с. 196].

9. Проведенное различение между этосными и общезначимыми ценностями развивает давнишнюю традицию минималистского универсализма, идущую от Гуго Гроция. В последние десятилетия появилось несколько вариантов трактовок и обозначений той же идеи [Ролз 1996; Walzer 1994]. Так, Уолцер и Бааз различают культурно специфичные и богатые «большие» (тучные, толстые — thick) и универсальные, минимальные, «малые» (тонкие — thin) нравственные кодексы. «Универсальные ценности образуют некий вид “основы” (floor), которую ни один выбранный образ жизни не может нарушить и при этом претендовать на то, что остается хорошим или даже терпимым со стороны других» [Parekh 1999].

10. «…Человеческие качества могут быть любыми, но общезначимые ценности должны быть защищены. Воспитательную функцию нельзя отменять, однако образовательная ценность в аспекте воспитания должна быть сформулирована по-новому. Ее идея может быть выражена в таком условном обращении Образования к Человеку (вспомним диалог Сократа с Законами): “Будь таким, каким ты сам себя взрастишь в твоем свободном самоопределении. Но общезначимые ценности остаются непреложными. Они нуждаются в защите и поддержке, в том числе и твоей. Ты свободен во всем остальном, но за общезначимые ценности ты в ответе”» [Розов 1998, с. 196].

11. Г. Ревзин говорит об этом с горькой и злой иронией: «Владимир Владимирович и высказался в том смысле, что учебные пособия должны быть “рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого”. Т.е., хотя про Владимира Святославича должно быть рассказано занимательно, с элементами “в гостях у сказки” для младших школьников, а про Юрия Владимировича Андропова серьезно, с элементами “ТАСС уполномочен заявить” для старшеклассников, все равно должна быть в этом деле какая-то “логика непрерывности”, так, чтобы один органично вытекал из другого […] Поскольку легитимация власти основывалась на революции, вся история оказалась написана как беспрерывное движение от одного бессмысленного и беспощадного народного бунта к другому с краткими перерывами на победоносные войны. Это канон русской истории, и, какие бы разночтения там ни случались, они все вертятся вокруг этого канона. И отсюда очевидно, что эта история никуда не годится. Можно из нее вывести, что в итоге появляется Владимир Владимирович с друзьями? Нет, а в результате тогда получается, что он — неорганичное явление. И этой ереси будут учить в школах. Добро еще как сейчас, когда есть разночтения, а когда случится единый учебник? Это ж получится, как с европейским образованием в колониях, где французы и англичане всюду насадили школы, преподавали там свободу, равенство и братство, а в результате выучились Ганди и Лумумбы. Нам такое надо? Нам нужно, чтобы народ был по жизни в истории ни при чем, но гордился» [Ревзин 2013].

12. «В частности, на основном стратегическом направлении войны, на Западном фронте, число пропавших без вести и пленных превысило в 41-м году число убитых более чем в семь раз. В частности, за 32 дня своего существования летом 1941 г. Центральный фронт потерял: убитыми — 9199 бойцов и командиров; пропавшими без вести и пленными — 45 824; и еще 55 985 человек проходят по графе “небоевые потери”. Другими словами, “небоевые потери” и потери пленными в одиннадцать раз превысили число павших в бою с противником. Это — армия? Это — война? Великая Отечественная? […] Ни в одной стране, ставшей жертвой гитлеровской агрессии, не было такого морального разложения, такого массового дезертирства, такого массового сотрудничества с оккупантами, какое явил миру Советский Союз» [Солонин 2006].

13. «Даже если ограничиваться нижней планкой оценок — около 1 миллиона, — то и тогда следует еще раз сказать: “…явление это, в русской истории небывалое”. Каково значение этих 1,3-1,5 млн советских граждан, воевавших за Гитлера? “Это равняется примерно 12% от общей численности личного состава германских вооруженных сил, который за период с 1939 по 1945 г. составил около 17 млн человек. Кроме того, таким количеством добровольцев можно было укомплектовать около 157 немецких пехотных дивизий или соединений дивизионного типа” [Романько 2004]. Многие войны выигрывались или проигрывались благодаря меньшей разнице в силах. […] Все сказанное вовсе не означает, что “власовцы” и им подобные сражались за правое дело. Нет, они боролись (с оружием и без) на стороне силы, которая несла смерть всем народам нашей страны. Что бы они сами ни думали и ни говорили в свое оправдание — они изменили Родине, совершили предательство, оказались пособниками нацистского геноцида. То, что огромное число наших соотечественников выступили на стороне смертельного врага своего народа, есть одна из самых трагических страниц истории России и СССР. Тем важнее понимать причины случившегося. Бессмысленно отрицать “неприглядные” исторические факты. […] Не скрывая огромных масштабов коллаборационизма в СССР — объяснять, что породили его преступления коммунистов на протяжении 1917–1941 гг. Попытки власти навязать людям чуждый и противоестественный режим ведут к противостоянию власти и общества. (Сейчас, кстати, мы имеем возможность наблюдать нечто очень похожее.) Нежелание воевать за коммунистическую власть стало важнейшей причиной разгрома Красной Армии в 1941 г.» [Владимиров 2013].

14. «Трагическая история России (особенно в XX веке) во многом объясняет преобладание пессимистических настроений, но, с моей точки зрения, необходимо предпринимать волевые усилия, чтобы переломить ситуацию. Наше прошлое пестрит фатальными ошибками и преступлениями, которые нужно честно признать и хотя бы символически покарать виновников злодеяний. С другой стороны, пора отдать должное кропотливой созидательной деятельности многих поколений людей, заложивших в основание российского социума прочный культурный фундамент, благодаря которому общество смогло пережить страшные испытания. Я говорю о той системной работе по институциональному строительству, которую в начале прошлого века дискредитировали, окрестив ее “теорией малых дел”. Иными словами, нам нужно создать “другую” историю страны с иным пантеоном героев и их деяний, а не плодить порочные мифологии об особом пути и великой державе (выделено мной. — Н.Р.) [Прохорова 2012].

15. Ср.: «Мы рассказываем и показываем истории о прошлом, а не само прошлое. А прошлое — это ведь и вчерашний день, и даже минувший час. Вопрос не в том, должны ли мы сказать себе раз и навсегда, что никакой настоящей реальности нет. Вопрос в том, как лучше и убедительнее рассказывать те истории, которые мы рассказываем, неизбежно оставаясь избирательными и пристрастными» [Трудолюбов 2013].

16. Статья 13 Конституции РФ: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

17. Ср. с ироничной формулой Г. Ревзина: «Смысл учебника истории как государственного института заключается в легитимации нынешней ситуации, и надо показать, что нынешнее устройство органично вытекает из предшествующего исторического развития и является единственно возможным его итогом» [Ревзин 2013].

18. «Честнее подход хороших исследователей, которые договариваются об общих правилах и критериях отбора того, что считать исследованием, а что — фикцией. Именно с этим большая проблема в нашей культуре сейчас. Истории о прошлом, включая самое недавнее, рассказываются без правил» [Трудолюбов 2013].

Литература

Комментарии