Тигран Амирян

Опыт теоретического подхода к конспирологии в США

Gefter.ru представляет на суд читателей главу из книги Тиграна Амиряна «Они написали заговор. Конспирологический детектив от Дэна Брауна до Юлии Кристевой»

6 638

6 638

© Worapol Sittiphaet

От редакции: Книга посвящена исследованию одного из популярнейших жанров современной литературы — конспирологическому детективу. Теория заговора, сомнения и подозрения, доходящие до параноидальности, попытка доказать реальное существование невидимых сил, находящихся во властной позиции, становятся неотъемлемой частью социокультурного диалога и политических стратегий нашей повседневности. Популярность «параноидального стиля» сопоставима с популярностью детективной литературы, не уступающей своей востребованностью среди читательской массы ни одному другому жанру. Как функционируют художественные тексты, фундаментом которых становятся одновременно конспирологический дискурс и структура детективного жанра? Каковы правильные пути исследования этого феномена массовой культуры? Существуют ли границы между национальными культурами, между элитарным и массовым, когда в силу вступает жанр конспирологии? Как сегодня можно отличить правду от вымысла, и где пролегают границы между реальным, документальным и фикциональным? Автор книги проводит последовательный анализ различных текстов, пытаясь ответить на все эти вопросы, тревожащие современного читателя.

О фальсификации

Массовая литература, в том виде, в котором мы сейчас ее наблюдаем, начала формироваться в эпоху становления национальных государств, когда утверждались новые формы правления и новый дискурс власти. Детективный жанр всегда был подчинен этому властному дискурсу, всегда говорил на языке Государства. Детективный нарратив занимается репрезентацией «реальности», границы которой очерчивались властью, упорядоченной и сегментированной «реальности», явно отличающейся от повседневной жизни мужчин и женщин, населяющих территории национальных государств. И каждый новый тип детективного субжанра означает не просто трансформацию жанровых конвенций, не просто внутрилитературное движение, но более глобальный сдвиг в истории политического «разговора».

Десять лет назад вышел в свет роман американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи». Это произведение моментально заняло первые строки всевозможных хит-листов, раз и навсегда утвердив жанровую форму конспирологического детектива. Жанр как формула, где повествование состоит из детективного нарратива и конспирологического дискурса, не просто приобрел сверхпопулярность по всему миру, но стал голосом и способом артикуляции политических стратегий и социокультурного обмена, явно отличающихся от тех, которые служили фундаментом популярной литературы в XX веке.

«Параноидальный стиль», обозначенный Ричардом Хофштадтером, наконец нашел литературную формулу, которая стала востребована самой широкой читательской аудиторией. Эта формула стала предметом спора религиозных деятелей, пренебрежительного отношения интеллигенции, общекультурным «кодом», маркирующим отсутствие или своеобразие «читательского вкуса». И в этом стилистическом режиме двойной реальности, подозрительности и параноидальности мы прожили больше десяти лет.

Сегодня один политик говорит о том, что волнения и восстание нации в его стране — это международный еврейский заговор [1], церковные деятели другой страны заявляют в СМИ, что арт-проект девушек в балаклавах — это лишь малая часть более глобального мирового заговора [2], а новоявленные экономисты кричат о реальной угрозе «гей-элиты», пытающейся завоевать социополитические территории с помощью пропаганды собственной сексуальности. Происходит очевидная трансформация модели демократического государства, где тайна становится суверенной, где возможно не только разоблачение реальности, но и преследование разоблачителя [3]. Дэнбрауновский детектив стал симптомом нового способа репрезентации Истории, которая прочитывается как история заговора, где детективное расследование позволяет герою регулярно указывать на те или иные национальные, религиозные, гендерные, политические и пр. группы и говорить: «Они виноваты!».

Попытка выйти за пределы литературного произведения как фикционального текста и говорить о некоей «реальной» истине, разоблачать «реальный» заговор стала знаком эпохи. Эпохи, где дискурсы порождаются с помощью фальсификации.

И спустя десять лет очередной роман Дэна Брауна занимает лидирующие позиции в списке бестселлеров The New York Times.

И спустя десять лет по-прежнему находятся одержимцы, рассматривающие мир сквозь призму заговора.

Фрагменты из книги

Амирян Т.Н. Они написали заговор. Конспирологический детектив от Дэна Брауна до Юлии Кристевой : / Тигран Амирян. — М. : Фаланстер, 2013. — 352 с.

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОНСПИРОЛОГИИ В США

1. Ричард Хофштадтер

Важнейшим исследованием конспиративного мышления является работа Ричарда Хофштадтера «Параноидальный стиль в американской политике» [4] (1964). Хофштадтер одним из первых [5] обратился к проблеме конспирологии с попыткой обозначить границы конспиративного мышления (социокультурные, политические, культурные, исторические реалии) и найти наиболее приемлемый термин в объяснении сущности и функциональности конспирологии.

Важнейшим исследованием конспиративного мышления является работа Ричарда Хофштадтера «Параноидальный стиль в американской политике» [4] (1964). Хофштадтер одним из первых [5] обратился к проблеме конспирологии с попыткой обозначить границы конспиративного мышления (социокультурные, политические, культурные, исторические реалии) и найти наиболее приемлемый термин в объяснении сущности и функциональности конспирологии.

Но Хофштадтер делает оговорку: заимствуя термин из психологического/психоаналитического дискурса, он не намеревается исследовать девиантные отклонения исторических персонажей или же возникновение конспиративного мышления у конкретного персонажа. Обращение к клиническому словарю у исследователя, кажется, вызвано необходимостью продемонстрировать феномен конспирологии в историческом дискурсе как фазу (или механизм) представлений социума, артикулируемую политическим дискурсом и впоследствии отраженную в культуре: «Используя выражение «параноидальный стиль», я […] применяю этот клинический термин для других целей. У меня нет ни права, ни желания классифицировать какие-либо фигуры прошлого или настоящего как сумасшедших». [p. 3].

Политический дискурс или этап его становления, называемый «фазой», так или иначе приводит к мысли об «истории заболевания», и качественная оценка представлений, переживаемых социумом, становится неизбежной.

Называя «параноидальность» пейоративным термином, Хофштадтер подтверждает изменчивость этого понятия (и соответственно, приобретение разных семантических окрасов в той или иной исторической плоскости), что далее будет неоднократно подчеркиваться всеми исследователями параноидального дискурса: «Параноидальный стиль имеет больше родственных связей с причинами отрицательного, нежели положительного характера… Стиль имеет большее отношение к тому, в какие идеи верят, нежели к тому, является ли содержание этих идей правдой или ложью. Моя цель — выявить политическую патологию с помощью политической риторики. Параноидальный стиль […] репрезентирует давний и повторяющийся способ выражения в нашей общественной жизни, и его содержание остается почти одинаковым, адаптируется людьми в самых различных целях» [p. 5].

Подобно другим исследователям конспирологического дискурса, Хофштадтер видит истоки возникновения идеи заговорщичества в Европе XVIII столетия. Но основные выводы ученого, ориентированные на область актуальных дискурсивных проблем, касаются американского варианта конспирологии. По мнению Хофштадтера, ключ к опознанию очагов возникновения наиболее популярных конспирологических теорий можно найти в огромном количестве уровней социальных и политических отношений американской истории: от представлений об антимасонском заговоре до современных расовых противостояний. Все перечисленные исследователем социальные конфликты располагаются в историческом прошлом (XIX век) и продолжают функционировать в современной американской жизни (XXI век). И все конфликтные стыки исторических реалий, продуцирующие конспирологическую ментальность, можно разделить лишь с точки зрения а) их тематического, контекстуального происхождения и б) исходя из техники распространения конспиративного мифа. В отличие от прошлых опытов распространения идеи заговора в XVIII или XIX вв., в современном обществе масс-медиа с помощью более эффективной техники вербализуют конспиративный миф наиболее четко, выделяют и конкретизируют актанты структуры, обозначенной как заговорщическая: «…злодеи (современного права) более живые, чем их параноидальные предшественники, более известны публике; литература о параноидальном стиле более богата и акцентирует большее внимание на описаниях […] личных намерений»[p. 24].

Параноидальный стиль, используемый массовой литературой и СМИ, порождает образ врага, который, по мнению Хофштадтера, является воплощением абсолютного зла, не способного на компромисс. Поэтому «глашатаи теории заговора» видят перед собой исключительно цель разоблачения заговорщика. Миф о заговоре в XX веке становится более конкретизируемым и комментируемым легитимными инстанциями, и в этом процессе означивания области заговорщической идеи вырабатывается антиномия «комментатор (разоблачитель) / враг (конспиратор)». Если первая актанта предпочитает оставаться анонимной инстанцией (СМИ, массовая словесность), выражающейся лишь в технологии и риторических фигурах, то образ врага выстраивается более последовательно — создается наглядная картина, включающая повторяющиеся элементы (атрибуты), означающие образа врага-конспиратора: «Враг строго определен: он представляет собой идеальную модель зла, некий тип аморального супермена-вредителя, вездесущего, сильного, злобного, чуткого (…)» [pp. 31-32].

Далее у Хофштадтера образ врага вырисовывается на противопоставлении двух типов мышления — человека, находящегося на кризисном стыке истории, ищущего рациональные объяснения происходящего, пытающегося структурировать видимое иррациональное и образ врага, а с другой стороны — человека, стремящегося к хаосу и иррационализации [6].

Итак, Хофштадтер задает основные векторы исследования топологии конспирологического мифа, распространенного в культуре:

1) Параноидальность как культурная фаза и генерирующий механизм конспиративного мышления.

2) Кризисность как наиболее удобное социокультурное поле функционирования конспиративного менталитета.

Помимо основных функциональных элементов в механизме конспирологического дискурса Хофштадтер выделил наиболее важную оппозиционную пару элементов в структуре «теории заговора»: 1) образ врага как наиболее важный для возникновения конспирологии и 2) образ подозревающего, разоблачителя.

Оба элемента этой парадигмы находят отклики в теории постмодернизма, так как являются важнейшими фигурами не только конспирологической литературы, но массовой словесности и массовой культуры в целом. Кроме этого, важно подчеркнуть, что в детективном жанре присутствуют схожие фигуры: образ «врага» соотносим с актантой иррационализирующего субъекта, «вредителя», преступника, то есть одного из главнейших функтант детективного жанра. Разоблачитель, важнейший элемент конспирологического дискурса или элемент, делающий возможным процесс развития, реализации конспирологического дискурса, гипотетически тождественен «сыщику» — главной актанте детективного романа.

2. Конспирология после Хофштадтера

Теоретические изыскания многих ученых современности так или иначе основываются на тех выводах, что впервые сделал Хофштадтер [7]. Наиболее значимым обобщающим исследованием современности (после Хофштадтера) является книга американского ученого М. Баркуна «Культура конспирологии. Апокалиптические видения в современной Америке» [8]. В начале 1990-х появляются работы, направленные на изучение ментальных представлений и «верований» американского общества в теории заговоров [9]. Популярность конспирологического видения на рубеже XX и XXI вв. подтверждается широкой популярностью так называемого factual fiction, созданной Сьюзан Джордж в книге «Доклад Лугано» (1999) [10]. В этой книге антиглобалистские взгляды Джордж становятся полноценной программой, в которой, с одной стороны, резко критикуется растущее влияние капиталистической неолиберальной системы экономического властвования, с другой стороны, речь идет о заговоре, о правлении и манипулировании населением планеты невидимыми капиталистическими силами. Интерес представляет то, как политическая программа Джордж фикционализируется, становятся чем-то средним между научным исследованием и художественным вымыслом. Сложно определить, к какой плоскости отнести этот текст: к области исследования тайных заговоров и манипуляций обществом или к области научной фантастики, порождающей конспирологическое видение.

В 2000 году выходит в свет книга Питера Найта «Культура заговора», в которой подробнейшим образом исследуются параноидальные способы репрезентации политического дискурса, влияние заговорщической культуры на общий процесс социокультурного обмена и конспирологическая литература, ставшая на рубеже тысячелетий одной из самых популярных в США [11]. Впрочем, нужно сказать, что книга Найта отличается от работы Баркуна и многих последователей Хофштадтера тем, что автор выступает против исследований конспирологии и конспирологических мифов в культуре, объясняя это специфическое явление только лишь «параноидальностью». По мнению Найта, как бы современные исследователи, вслед за Хофштадтером, ни твердили, что «параноидальность» в их исследованиях используется не как маркер «клинического случая» и диагноз отдельно взятых параноиков или целых обществ, «страдающих от недуга», заимствованная терминология приводит к тому, что исследователи все чаще занимают обвинительную позицию, говорят о конспирологии как о реальном клиническом диагнозе. C другой стороны, Найт, аргументируя свой отказ от такого «диагностирования», ссылается исключительно на фрейдовское понимание параноидальности, то есть возвращение вытесненного [12].

В связи с этим необходимо упомянуть, что в начале 1990-х появляется статья Мэрвина Зониса и Крэйга Джозефа «Конспирологическое мышление на Ближнем востоке» [13], посвященная более глубокому сопоставлению параноидальности (как психоаналитического термина) и конспирологического мышления (как исследовательского термина социальных наук). Авторы убеждены, что конспирологическое мышление представляет собой способ или тенденцию объяснения окружающей действительности, широко распространенную в политической и социальной жизни американцев и присутствующую на переднем плане уже длительный период времени. При этом с самого начала подчеркивается различие между двумя паттернами [14]: паранойей и конспирологическим мышлением: «Паранойя — это психоз, серьезное умственное заболевание. Конспирологическое мышление — нет. При паранойе бред почти всегда о заговорах, окружающих параноика. В конспирологическом мышлении не так. Однако и у того, и у другого есть большие сходства: оба — суть паттерны обоснования мира, в котором заговоры играют роль, непропорциональную реальности. Сходства и взаимосвязи между конспирологическим мышлением и паранойей больше, чем простая случайность. Конспирологическое мышление изоморфично, хотя и не идентично, паранойе» [15].

Зонис и Джозеф говорят о «кризисе производства смыслов», когда неспособность производить смыслы и следовать за прогрессирующей реальностью приводит к возникновению конспирологического мышления, к регрессу. По мнению исследователей, именно из-за связанности субъекта с многосторонней реальностью само определение конспирологического мышления требует аналитического подхода на многих уровнях (политическом, социальном, культурном и пр.), хотя констатируется отсутствие достаточной изученности конспирологического мышления со стороны социальных наук. «Конспирологическое мышление имеет слишком много определений. Их избыточность есть лишь один из аспектов конспирологического мышления, отличающего его от паранойи, которая имеет в ряде случаев совершенно другие причины» [16]. Авторы статьи, обращаясь к теории Фрейда, полагают, что паранойя все же является тяжелой формой заболевания, тогда как конспирологическое мышление называется расстройством, «поскольку, особенно в своих наиболее острых формах, оно представляет суженный, искаженный и упрощенный взгляд на социальные и политические ожидания от будущего» [17]. Наряду с Фрейдом (вытесненная гомосексуальность) и Мелани Кляйн (проекция как первичная защита), авторы обращаются к идеям австралийского психиатра Рассела Мирза и английского профессора психологии Нормана Камерона. Если в чем-то сходные мнения Фрейда и Кляйн объясняют механизм возникновения паранойи, то для объяснения конспирологического мышления более актуальными оказываются идеи Мирза и Камерона. В частности, Камерон говорит, что «окончательная бредовая реконструкция реальности» часто вызывает в пациенте чувство облегчения, поскольку теперь он «знает, чтó несет угрозу, и с этим что-то можно сделать» [18]. Пытаясь создать «рудиментарную историю возникновения паранойи и сходных состояний», ученые находят, что и у Фрейда, и у Мирза с Кэмероном субъекту паранойи свойственна точно такая же пассивность, как и субъекту конспирологического мышления: «В обоих феноменах личность располагает себя в центре внимания злодейской коалиции, которой невозможно сопротивляться» [19]. Эта пассивность означает регрессию, ассоциируемую у Фрейда с этапом инфантильного нарциссизма, у Мирза — с психической дезинтеграцией. По мнению Зониса и Джозефа, конспирологическое мышление может быть объяснено тогда, когда опыт пассивности истолковывается, «включая не только личностный опыт, но и исторический опыт целых народов и … культурных конструктов реальности» [20]. Опыты подобного рода истолкований конспирологии стали появляться в США в начале 1990-х. Например, Тед Гёртцель [21] связывает возникновение заговорщических верований с развитием аномии [22], ростом безработицы и распределяет конспирологические верования на два типа: монологические (верования разговаривают исключительно сами с собой) и диалогические (верования вступают в диалог с контекстом).

Баркун же как классический автор «после Хофштадтера» утверждает, что термин «конспирология» долгое время оставался неопределенным, несмотря на то, что значение его оставалось самоочевидным. Он утверждает, что, несмотря на то, что термин «параноидальность» теперь воспринимается неоднозначно, «Хофштадтер, частично благодаря силе письма и аргументов, внес клиническую терминологию в поток дискурса, в котором этот термин можно использовать более широко» [23].

Для Баркуна определенный интерес имеет конспирология как представление, а представления/видения современной массовой культуры так или иначе связаны с перечитыванием/пересказыванием истории как некоего глобального процесса поисков нарративных моделей и попыток их трансформаций. Выводом служит идея, что современному носителю знаний/пользователю история представляется «как нечто, контролируемое массивными, демоническими силами, […] это зло находится вне праведного общества, в каком-то Другом, определяемом как иностранец или варвар…» [24]. Баркун, в отличие от Хофштадтера, более внимательно подходит к культурным реалиям современности, но по-прежнему подчеркивает отрицательную семантику конспирологических верований. Для него это верования в «существование организаций, состоящих из отдельных лиц или групп и действующих тайно с целью достижения некоторой злонамеренной цели» [25].

Нужно сказать, что Питер Найт выделяет целую исследовательскую линию «отрицания конспирологии» [26], авторов, которые явно пытаются не просто исследовать конспирологию как ментальность или культурный феномен, но в том числе и придать негативный статус, проявить оценочный подход. «Подобная культурная практика, — пишет Найт, — подвергается критике за то, что она ослабляет эпистемологический иммунитет аудитории, делая ее уязвимой к заражению паранойей» [27]. К приверженцам такого «отрицающего» взгляда Питер Найт в первую очередь относит одного из первых исследователей, затронувших тему конспирологии вообще — Карла Поппера [28]. Из современных исследователей Найт выделяет Гордона Вуда [29], утверждающего, что «конспирологии XX века все извратили», Роберта Робинса с Джеррольдом Постом («параноидальная подозрительность — плохо») [30] и, в частности, «отрицателем конспирологии» для Найта является Даниэль Пайпс [31].

В работе Баркуна так называемая «злонамеренность» конспиратора входит в систему взаимосвязанных элементов, где нет ничего случайного, что весьма похоже на структуру детективного нарратива. Но, продолжая развивать мысль о представлениях и видениях конспирологического типа, Баркун говорит о том, что указанная взаимосвязанность всех элементов в теории заговора всегда находится где-то на втором уровне: «Ничто не является тем, чем кажется» [32], — утверждает американский исследователь. У конспиролога особое видение, особое представление о мироздании, и это представление чаще всего утверждает «предумышленность» вселенной, но никак не случайность: «Ни одно событие не случайно, а четкая идентификация зла дает конспирологу ясное определение врага, против которого необходимо бороться, наделяя существование целью» [33].

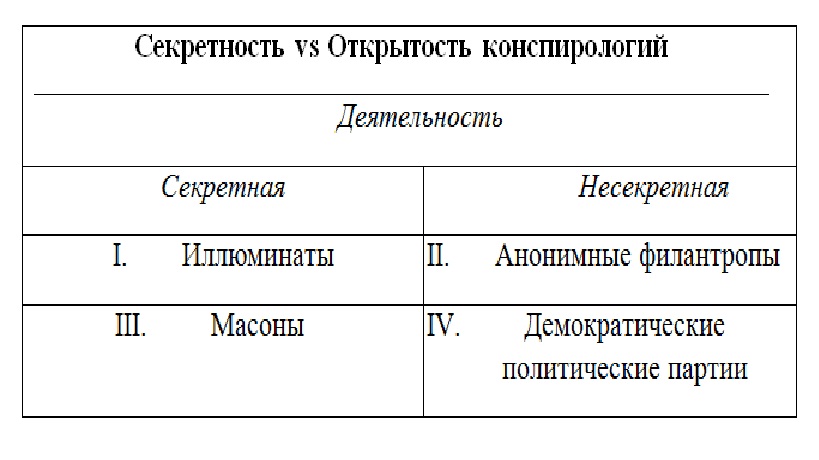

Помимо этого, по логике Баркуна, существует неразрывная связь между конспиративностью и секретностью. Однако секретность тоже разделяется на два типа. Один тип секретности «представляет саму группу», второй тип «соотносится с действиями этой группы». Группа может быть секретной или нет, а ее деятельность может стать скрытой или явной. И Баркун предлагает таблицу секретности/явности конспирологического заговора [34]:

Рис. 1 [35].

Сам факт такого, на первый взгляд, игрового конструкта («секретная/несекретная» конспирологическая структура) можно интерпретировать в соответствии с тем, что пишет А. Пятигорский в своем исследовании: какова может быть причина «несекретности» секретной (засекречивающей/засекреченной) структуры? Пятигорский упоминает, что библиография «масонских книг» (где в том числе и авторы — члены ложи) переваливает далеко за 60000 (библиография, сравнимая с любовной литературой, как отмечает Пятигорский). Такая парадоксальная ситуация приводит к укреплению мысли, выдвинутой еще Фрейдом: параноидальность априори содержит в себе некую потребность в говорении, в высказывании себя. Секретность, собственно, есть аналогия категории «тайны», исследуемой в детективных жанрах, только здесь речь идет не только о литературе или жанре, но о тайне/секретности в заговорщическом дискурсе. Современные исследования категории «тайны» выявляют связь не только с криминальным жанром, но с литературой вообще. Идею «тайны как двигателя и движителя» литературы, «начинающейся с тайны», изучают французские исследователи [36]: «нет литературы без тайны, и детектив демонстрирует это особенно наглядно» [37]. Секретность, о которой пишут американские исследователи, вероятно, является не столько тайной (в значении сакрального), сколько закодированным элементом (зашифрованной информацией). Поэтому, по мнению одного из французских ученых, «[…] надо различать сакральное и зашифрованное. Если тайна состоит в чем-то глубоко спрятанном, что должно так и остаться нераскрытым — это не детектив, во всяком случае, не классический детектив. Детектив — это полу-тайна, секрет Полишинеля, который обязательно открывается» [38].

Баркун, продолжая свою типологизацию, выделяет типы конспирологий в зависимости от сферы и способов их бытования. Конспирологические теории в типологии Баркуна ранжированы по мере возрастания — от теорий, объясняющих частности, к теориям, конституирующим мировой порядок, и тем, кто их поддерживает [39]. Так, Баркун выстраивает своеобразные семиотические модели теорий заговоров [40], задействованных в современных текстах:

— Конспирология событий: ограниченные, дискретные события или цепь событий / конспирологические силы сфокусированы на ограниченном, определенном объекте (например, «смерть Кеннеди», «распространение СПИДа в черном сообществе», «поджог черных церквей в 90-е годы» и пр.).

— Системные заговоры: заговор предполагает обеспечить контроль над страной, регионом или даже целым миром. Конспирологическая машинерия в этом случае представляет собой единую дьявольскую организацию, которая реализует план по внедрению и разрушению существующих институций. Такой общий для теории заговоров сценарий может быть направлен на репрезентацию темы «махинации» евреев, масонов, католической церкви, а также на теории, сфокусированные на коммунизме или международном капитализме.

— Суперзаговоры: наиболее крупные конспирологические конструкты, где сплавлены разные «теории заговоров», иерархически между собой сообщающиеся. События и системные заговоры соединены в комплексе, так что один заговор словно бы вложен в другой. Баркун характеризует такой тип как «всемогущее зло, манипулирующее менее конспирологизированными субъектами» [41].

Далее Баркун, размышляя на тему «эмпирической обоснованности теорий заговоров» и ссылаясь на Хофштадтера, утверждает, что «теории заговора предполагают соотнесенность с конкретным опытом», они претендуют на то, чтобы их проверили накопленными свидетельствами обозреваемого, наблюдаемого мира. «Подписывающиеся под такими конструкциями не спрашивают о ее истинности. Наоборот, они часто занимаются разработкой и поиском доказательств, чтобы обосновать свои притязания» [42]. Эти выводы возвращают нас к лиотаровской концепции постмодерного противостояния двух типов знания.

Продолжая мысль Хофштадтера о широко используемом аппарате научного цитирования в конспирологических текстах, Баркун отмечает, что «навязчивые поиски доказательства» маскируют более глубокую проблему: чем более радикальны претензии и притязания теории заговора, тем меньше свидетельств существования таких заговоров возможно обнаружить, несмотря на утверждение, что теорию возможно оправдать практикой. Этот парадокс возникает, поскольку конспирологические теории в самой своей сути несфальсифицированны. Неважно, сколько свидетельств накопили последователи теории — в конечном счете, вера в саму теорию становится предметом Веры, но не доказательства.

Теории заговоров устанавливают некую систему доказательств, основанную на «скупости» или «бережливости», что упрощает процесс распространения и вовлечения в конспирологический дискурс [43]. И эта система, заключенная в глубине механизма конспирологий, и способ функционирования заговорщических мифов создают идеальную модель постмодернистской гипертекстуальности. В конспирологическом дискурсе все связано. Любой элемент дискурса существует только для того, чтобы другой элемент приходил в движение, и так до бесконечности. И Найт, и Баркун, и многие другие исследователи выделяют эту особенность конспиративизма — способность заговорщической ментальности видеть все в связях друг с другом, даже если для этого необходимо использовать все хитросплетения, упрощения доказательной системы. Сама эта связанность и есть своеобразная доказательная система конспирологии. «Все связано» словно в сказке, в сказочной модели, где любой отрезок текста, всякий повествовательный элемент есть функция в общей комбинаторике произведения. Здесь все уподобляется той повествовательной системе актант, сквозь призму которой мы изучаем массовые жанры и, в частности, детектив.

В 2011 году вышла в свет книга американской исследовательницы Марты Ли «Возниковение заговора. Конспирологическое мышление и американская общественная жизнь» [44], в которой можно найти весьма полный обзор теоретических работ различных американских исследователей на тему теории заговора, появившихся с момента публикации текста Ричарда Хофштадтера. Важно отметить, что Ли в своих рассуждениях о конспирологиях выстраивает мост между современными теоретическими течениями и возникновением первых текстов, посвященных этой теме в начале XX века. По мнению исследовательницы, впервые теория заговора в США становится объектом критической оптики у леди Куинсборо и Несты Хелен Вебстер. Марта Ли, как ее современники (P. Knight, M. Haag) обращается к художественным текстам, основанным на использовании конспирологического дискурса, но, в отличие от своих предшественников, включает в конспирологии не только «Секретные материалы» или художественные произведения о «9/11», но и «Код да Винчи». Краткое упоминание романов Дэна Брауна [45] разрешает складывающуюся теоретическую неточность: почти все исследователи включали «Код да Винчи» в список триллеров или же специальной литературы «о масонах и иллюминатах», а в списки «conspiracy» эти тексты не попадали. Книга Марты Ли появляется уже спустя почти десятилетие после «Кода да Винчи» и находится на определенной дистанции по отношению к Дэну Брауну, поэтому дифференцирует его письмо именно как конспирологическое.

Наиболее важным в современных теориях заговоров для Ли оказывается понятие «cуперзаговоров» Баркуна. Суперзаговоры — наиболее влиятельный и распространенный тип теории заговора в США не только в XX веке, но и в конспирологиях начала XXI века. По всей видимости, Ли является продолжателем линии Хофштадтера, так как для нее конспирология в первую очередь является угрозой политической жизни страны. Для исследовательницы развитие и распространение в обществе теорий заговора прочно связано с типом дискурса, сигнализирующим «утрату власти» (у Хофштадтера «кризисность»), и этот процесс для нее исторически обусловлен. Англоязычная конспирология возникает, когда Британия теряет контрольные рычаги власти в начале XX века (Вебстер), точно так же возникает паническая вера в теории заговоров в начале XXI века, когда ослабевает влияние США в системе международной политики (Ли). Нужно отметить, что «Код да Винчи» Дэна Брауна является одним из типов суперзаговора в период «утраты власти» и распространения верований в заговоры. И здесь исследовательница акцентирует внимание не столько на заговорщическом плане как авторском замысле, сколько на функционировании произведения после резонанса в общественной и культурной среде.

3. Обратно к «французской теории»

Современные американские исследователи воспринимают конспирологию как отражение панической фазы политической нестабильности. Помимо работ, перечисленных выше, показательной является книга Джека З. Братича «Конспирологическая паника: политическая рациональность и популярная культура», вышедшая в свет в 2008 году [46]. В этой работе рассматривается, как современные американские теории, изучающие политические и культурные реалии, широко используют концепты французских философов (Бодрийяр, Делёз, Фуко, Серио, Кристева, Бадью) [47].

Братич показывает, как паника, возникающая вокруг конспирологии в последние десятилетия, становится новой площадкой интеллектуальных контратак между левыми и правыми политическими силами. Культура и политика буквально пронизаны теориями заговоров.

Можно вспомнить текст французского философа Жана Бодрийяра «Войны в Заливе не было» [48]. Бодрийяр пользуется делёзианской терминологией и пишет, что эта война была представлена как событие, противопоставленное другому событию. Война в Ираке не просто разворачивается в виртуальном пространстве, но выполняет функцию совместного акта против общего врага (Саддам — фантом), как противопоставление тому, что произошло 11 сентября. Так одно «событие», порождающее множество «теорий заговоров», подробно описанных у Братича, становится поводом для конструирования другого «события».

Интересно, что все эти псевдособытия, являющиеся на деле «сговором», «планом» и пр. (интерпретация зависит от того, какие политические силы интерпретируют «событие»), теперь приобретают более масштабный характер, чем это было в 1980-е или в середине 1990-х. Теперь теракт 11 сентября могут наблюдать в прямом эфире, война в Ираке детально описывается в электронных СМИ, религиозные фанатики могут посылать всему населению планеты в интернете видеосообщения о своих деяниях, а если в романе американского писателя под сомнение ставится репутация католической церкви и делается попытка переиначивания библейских сюжетов, то текст этот моментально переводится на многие языки и печатается миллионными тиражами.

Массовая паника есть результат массового распространения «жажды катастрофы». Желание катастрофы — это конечная цель, создаваемая СМИ. Это «машина желания», создающая грандиозное виртуальное пространство, где возникает потребность регулярного и беспрерывного удовлетворения порожденного желания катастрофы. Но прежде чем говорить о первом в истории виртуальном военном действии, на которое обращает свое внимание Бодрийяр, нужно задаться вопросом: не здесь ли проявляются опасения М. Фуко о том, что общества нового века будут контролировать СМИ, как некогда эту же функцию выполнял «паноптикон»?

Чтение трудов Фуко позволяет говорить о родстве надзирающего механизма, возникшего в ответ на распространение чумы и преступности, и современных механизмов СМИ и социальных сетей:

«Замкнутое, сегментированное пространство, где просматривается каждая точка, где индивиды водворены на четко определенные места, где каждое движение контролируется, где все события регистрируются, где непрерывно ведущаяся запись связывает центр с периферией, где власть действует безраздельно по неизменной иерархической модели, где каждый индивид постоянно локализован, где его изучают и относят к живым существам, больным или умершим, — все это образует компактную модель дисциплинарного механизма» [49].

Для Фуко «Паноптикон», созданный в конце XVIII столетия Иеремией Бентамом, имеет огромное значение именно из-за того, что человеком была придумана «идеальная» модель, регулирующая и отслеживающая большую массу людей, была зафиксирована архитектура нового типа надзора, отличающегося от системы наказания как исключения в XVII столетии.

Эта модель «надзирательства» и «рационализации» пенитенциарной системы в XIX столетии лишь укреплялась и совершенствовалась, а в XX и XXI вв. СМИ и интернет продолжают формирование новых технологий, позволяющих максимально эффективно следить за индивидами и заставлять индивида следить за собой [50]. Так «больничная архитектура» XVIII столетия становится прообразом и моделью того виртуализированного общества, которое формируется в первую очередь в США [51]. Основной смысл современного «Паноптикона» такой же, как и у первоисточника: «невидимое око власти» [52] следит за обществом. Иногда параноидальный бред субъекта возникает именно из-за того, что система биополитики безупречна — за ним следят, он следит за другими, за самим собой, но никак не может отследить и увидеть «реальную» власть, следящую за ним. Такая система гиперболизируется в ситуации анонимности, которая охватывает современные СМИ и Интернет. Мысль Фуко наблюдает не только за организацией надзорной системы, но и описывает «сопротивление», «непослушание» заключенных в эту систему.

Когда сегодня индивид, следуя за логикой автора детективного романа, заявляет о существовании «другой» реальности и «другой» власти, невидимых институтов управления, то исследователь может предположить, что в этом и заключается момент сопротивления гигантской виртуальной машине, бесконечно вырабатывающей «истину» [53]. Но такое предположение может относиться лишь к «жажде» публики, это жажда сопротивления, сопровождаемая жаждой разоблачения заговора, на самом деле она лишь порождает механизм потребности все новых и новых конспирологий. Вряд ли интенции авторов-конспирологов имеют те же цели [54]. Наоборот, конспирология артикулируется на языке художественной литературы и на языке СМИ с целью симулировать возможность сопротивления существующей «реальности». Однако сам параноидальный «рассказ» является таким же властным дискурсом, как и то всевидящее «око власти», которое некогда наблюдало за сумасшедшими, преступниками, гомосексуалистами и прочими «отверженными».

Примечания

Комментарии