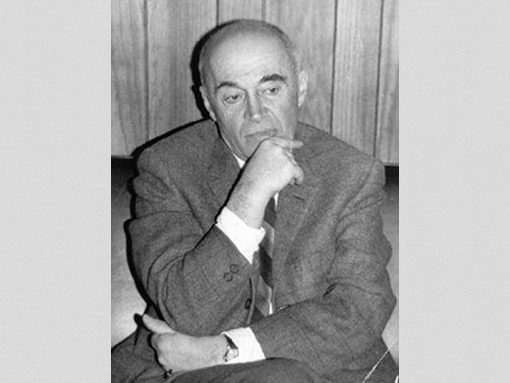

Борис Докторов

Б.Г. Кузнецов: историк, философ и социолог науки. Штрихи к портрету

Память как встреча: мемуарные заметки социолога Бориса Докторова

4 875

4 875

© Flickr / Georgie Pauwels [CC BY 2.0]

Уже полтора десятилетия я занимаюсь историко-социологическими исследованиями и не раз писал, что методология моего проекта и стилистика текстов во многом обусловлены влиянием на меня работ и личности Бориса Григорьевича Кузнецова (1903–1984). И вот настало время рассказать о нем. Но такое решение вызвано не только личным желанием, но и значительно более важными общенаучными обстоятельствами.

Во-первых, уверен: труды Б.Г. Кузнецова по истории и философии энергетики, физики, науки в целом имеют общеметодологическое значение, и потому их освоение может быть полезным при изучении истории социологии.

Во-вторых, современное прочтение его работ, прежде всего касающихся анализа генезиса, ценностей и идеалов науки, а также написанные им книги о выдающихся ученых позволяет утверждать, что в них Б.Г. Кузнецов предстает не только как историк и философ науки, но и как социолог науки и научного творчества. Таким образом, расширяется наше понимание истории советской/российской социологии.

Не считая себя вправе оценивать сделанное Б.Г. Кузнецовым в области истории науки, я приведу мнения специалистов.

Из поздравления Б.Г. Кузнецова по случаю его 60-летия от Международной академии по истории науки:

«…Историки науки во всем мире высоко ценят его замечательные работы, в которых соединяются глубина и оригинальность анализа, скрупулезное изучение фактов, широта поставленных проблем и блеск изложения. Такие книги Бориса Кузнецова, как “Принципы классической физики”, “Эволюция картины мира”, “Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике” и другие получили единогласное признание среди специалистов, а монография “Эйнштейн” привлекла к истории релятивизма и науки в целом внимание очень широких кругов» (1963, текст подписан Генри Герлаком (Henry Guerlac), президентом Académie Internationale d’Histoire des Sciences, и Александром Койре (Alexandre Koyré). Материал любезно представлен ИИЕТ РАН).

В содержательной статье В.Я. Френкеля о Б.Г. Кузнецове: «Высоких званий не имел, но было имя» приведено обращение академиков И.Е. Тамма, Я.Б. Зельдовича и В.А. Фока к Президенту АН СССР М.В. Келдышу с предложением открыть на ближайших выборах в Академию наук вакансию по истории науки и избрать на нее Б.Г. Кузнецова. Френкель обнаружил это письмо в архиве ИИЕТ и отметил отсутствие на нем даты; сам он отнес его к середине 60-х [1, с. 904].

Мне мои друзья предоставили мне из того же архива обращение к М.В. Келдышу, датированное 26 сентября 1968 года. Оно подписано акад. В.А. Фоком, акад. В.В. Париным, чл.-корр. В.И. Гольданским, акад. А.Л. Яншиным и акад. В.И. Попковым. Это ведущие ученые в тех областях науки, история которых освещалась в трудах Б.Г. Кузнецова: физика, естествознание (физиология и геология) и энергетика. Они предлагали, принимая во внимание «выдающиеся заслуги Б.Г. Кузнецова в философском и историческом анализе современного естествознания» и учитывая другие аспекты его деятельности, избрать его в члены-корреспонденты АН СССР по отделению философии и права по специальности: «История и философия естествознания».

Нашлись обстоятельства, препятствовавшие приему Б.Г. Кузнецова в состав Академии наук.

В воспоминаниях В.С. Кирсанова, историка науки и многолетнего друга Б.Г. Кузнецова, говорится о том, что в 1987 году, через три года после смерти Кузнецова, пленарная лекция Нобелевского лауреата Ильи Пригожина на Международном конгрессе по логике, философии и методологии науки началась с того, что на экране появились две цитаты, служащие как бы эпиграфом к его лекции, — одна цитата была Эйнштейна, другая Б.Г. Кузнецова. Позднее Пригожин объяснял Кирсанову, что в разговорах с Б.Г. он «постоянно оказывался в плену его интеллектуального обаяния, которое обладало мощным каталитическим действием». И далее Кирсанов отмечает, что «Пригожин был совсем не одинок в своем отношении к Б.Г.: его высоко ценили многие замечательные люди. За рубежом это был, например, де Бройль, который всегда был рад встретиться с Б.Г., когда тот бывал в Париже <…>; Гейзенберг, присылавший ему свои философские работы <…>; Элен Дюкас — секретарь Эйнштейна; Джеральд Холтон — знаменитый историк физики и многие, многие другие. У нас в стране тоже были люди, которые высоко ценили его талант и ум, среди них можно назвать таких разных людей, как Иван Матвеевич Виноградов, Отто Юльевич Шмидт, Яков Ильич Френкель, Игорь Евгеньевич Тамм, Евгений Львович Фейнберг — этот список тоже достаточно длинен» [2].

В воспоминаниях В.С. Кирсанова, историка науки и многолетнего друга Б.Г. Кузнецова, говорится о том, что в 1987 году, через три года после смерти Кузнецова, пленарная лекция Нобелевского лауреата Ильи Пригожина на Международном конгрессе по логике, философии и методологии науки началась с того, что на экране появились две цитаты, служащие как бы эпиграфом к его лекции, — одна цитата была Эйнштейна, другая Б.Г. Кузнецова. Позднее Пригожин объяснял Кирсанову, что в разговорах с Б.Г. он «постоянно оказывался в плену его интеллектуального обаяния, которое обладало мощным каталитическим действием». И далее Кирсанов отмечает, что «Пригожин был совсем не одинок в своем отношении к Б.Г.: его высоко ценили многие замечательные люди. За рубежом это был, например, де Бройль, который всегда был рад встретиться с Б.Г., когда тот бывал в Париже <…>; Гейзенберг, присылавший ему свои философские работы <…>; Элен Дюкас — секретарь Эйнштейна; Джеральд Холтон — знаменитый историк физики и многие, многие другие. У нас в стране тоже были люди, которые высоко ценили его талант и ум, среди них можно назвать таких разных людей, как Иван Матвеевич Виноградов, Отто Юльевич Шмидт, Яков Ильич Френкель, Игорь Евгеньевич Тамм, Евгений Львович Фейнберг — этот список тоже достаточно длинен» [2].

Редактор американского издания книги Б.Г. Кузнецова «Разум и бытие», известный философ истории Роберт Коэн (Robert S. Cohen), основатель Boston University Center for Philosophy and History of Science, знавший Кузнецова и многократно встречавшийся с ним во многих городах мира, так написал о нем: «Прирожденный путешественник во времени, он странствовал из одной эпохи в другую, беседуя и споря с Аристотелем и Декартом, Гейне и Данте» [3, с. xi].

Это все было давно, а вот оценка наследия Б.Г. Кузнецова, сделанная в наше время С.С. Илизаровым, профессиональным историком науки, лично знавшим Б.Г. Кузнецова, изучавшим его работы и знающим характер историко-научных исследований российских ученых. Он пишет: «После ранения с осени 1944 года и до конца жизни — в АН СССР. С 1952 г. он никогда больше не занимал каких-либо административных постов, что не помешало ему фактически стать лицом советской истории науки перед миром и, наверное, самым переводимым автором на иностранные языки среди коллег по историко-научному цеху. Его роль как выдающегося историки науки в мировом историко-научном сообществе чрезвычайно значима…» [4, с. 100].

Более двух лет назад петербургский социолог Андрей Алексеев разместил в своем блоге на сайте Когита.Ру пост, озаглавленный «Бессмертие мыслителя как условие и как часть бессмертия научных представлений» [5]. Это была подборка текстов, знакомящих читателей с жизнью и направлениями исследований Б.Г. Кузнецова, и, в частности, там был фрагмент его статьи «Жизнь Эйнштейна и его бессмертие».

Я не скрываю, более того, неоднократно отмечал, что Кузнецов был двоюродным братом моей матери — значит, моим двоюродным дядей. И для меня были неожиданными, но потому еще более приятными слова Алексеева: «Статья Б. Кузнецова об Эйнштейне — прекрасна. Между прочим, если бы не ссылка, я бы счел, что это Ты написал. Степень Вашего созвучия в биографических и науковедческих сюжетах чрезвычайна. (Кому комплимент? Дядюшке или племяннику?)…»

Мои исторические изыскания начались в начале 2000-х с анализа зарождения и развития технологии и культуры американских опросов общественного мнения. Причем работа сразу имела историко-биографическую окрашенность, т.е. и предыстория изучения общественного мнения, и возникновение методов его измерения рассматривались не сами по себе, а как продукт, результат деятельности конкретных людей. И здесь очевидно, что при изучении генезиса общественного интереса к установкам населения, прежде всего потребителей, мне приходилось обращаться к биографиям не ученых, аналитиков — их еще не было, а тех деловых людей, успешность бизнеса которых — торговля, реклама, журналистика — определялась знанием, пониманием потребительских и другого рода установок простых американцев. Затем в центре моего внимания оказалась биография и наследие Джорджа Гэллапа, основателя научной методологии опросов общественного мнения, и его коллег, стоявших у истоков этой области социальных наук. Поскольку с начала 1970-х до конца 1980-х я занимался методами сбора и анализа данных об общественном мнении и участвовал во многих опросах населения Ленинграда и Союза, я не испытывал больших сложностей при чтении американской литературы по изучению читательских интересов и первых опытов выборочного изучения установок американского электората, но я довольно быстро ощутил отсутствие опыта анализа биографических материалов. И, естественно, я обратился к книгам Кузнецова, которые на протяжении многих лет читал «просто так», из интереса и которые привез с собой в Америку, не потому, что предполагал заниматься историй науки, а для связи с прошлым. Обращение к этим книгам конечно же стимулировало мои воспоминания о наших с ним беседах у него дома, и, как это часто бывает, оживали и общая атмосфера общения с Борисом Григорьевичем (далее — БГ), и его рассказы о текущей работе, и его размышления об истории науки. Содержание перечитываемых книг порождало воспоминания о сказанном БГ, а всплывавшие в памяти обрывки разговоров заставляли заново обращаться к книгам… все это как-то синтезировалось, порождая уже логику моих собственных историко-биографических построений и стиль моего письма.

Через несколько лет к работе по американской тематике добавилось изучение истории советской социологии, и входом в эту новую для меня область стала статья о жизни и исследованиях Б.А. Грушина, который в то время активно развивал свой известный проект «Четыре жизни России». Другими словами, базой нового поиска стал историко-биографический подход, а не, скажем, институциональный или предметный. Обращаясь к прошлому, я не могу сказать, что подобный выбор стал следствием моих долгих размышлений или обсуждений с коллегами. Это было интуитивное решение, уже впитавшее в себя проверенное на собственном опыте понимание исследовательской методологии Кузнецова. В его анализе динамики науки — это прежде всего физика — присутствуют, действуют Лукреций, Эпикур и Аристотель, а что касается Галилея, Декарта, Ньютона и Спинозы, то они просто — наши старшие современники. Кроме того, в центре его внимания находились вопросы формирования картины мира, вечные проблемы физики, тогда как я анализировал вопросы значительно более частного характера и изучал жизнь ученых нашего времени, многих из которых я знал на протяжении нескольких десятилетий.

Но я сразу исходил из того, что историологический (а не историографический) подход к науке Кузнецова и его био-логическая (соединение «Био» и «Логос»), а не био-графическая интерпретация прошлого науки и творчества ученых применимы и при анализе генезиса и развития российской послевоенной социологии. Им написано множество трудов по эволюции физических идей и большое число биографий выдающихся ученых, в них может быть прослежена методология его работы, но он нигде не раскрывал ее, не описывал. И в этом смысле я могу говорить не об использовании его подходов, но лишь о стремлении понять их и действовать в пространстве его исследовательских координат. К примеру, в одной из его последних книг — «Идеалы современной науки» — говорится о спрессованности в настоящем прошлого и будущего, и я помню, как очень давно размышлял о возможных логических, познавательных следствиях этого утверждения. Не эти ли стремления понять природу настоящего привели меня в начале моего исторического исследования к понятию «толстого настоящего», лежащего в обосновании моей интерпретации «современности»?

И во многом именно к Кузнецову восходят мое понимание и моя уверенность в том, что главное в науке — исследователь, и потому я достаточно быстро обозначил создаваемую мною картину истории современной советской/российской социологии как «человекоцентричную». Эта «человекоцентричность» обнаруживается во многом, и в частности в том, что важнейшей составляющей моих поисков стали собственно биографические исследования и тексты. Возвращаясь к изучению становления технологии и методологии американских исследований общественного мнения, я отмечу статьи о Джордже Гэллапе, Арчибальде Кроссли, Хедли Кэнтриле, Дэвиде Огилви, Элмо Роупере, Эмиле Хурье и других первопроходцах изучения мнений населения Америки. Эта исследовательская линия четко просматривается и в изучении истории российской социологии. Вслед за статьей о Б.А. Грушине появилась серия разного жанра материалов о социологах разных поколений. Самые крупные по объему — это статьи об А.Н. Алексееве, Г.С. Батыгине, В.Б. Голофасте, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслове, И.С. Коне, Б.М. Фирсове, В.Э. Шляпентохе, В.А. Ядове. Позже появились книги «Джордж Гэллап. Биография и судьба» (2011), «Все мы вышли из “Грушинской шинели”» (2014) и «Мир Владимира Ядова» (2016). Поскольку в российской социологической литературе нет традиции биографических книг об отечественных ученых, известным ориентиром для меня были работы Кузнецова.

Несколько лет назад я начал собирать материалы, относящиеся к биографии БГ, в надежде полнее понять природу, содержание и характер его творчества. В силу многих обстоятельств делается это очень медленно и с большим трудом. Я живу в Америке, а материалы, которые, возможно, не пропали полностью, находятся в Москве. К тому же я никогда не принадлежал к сообществу историков и социологов науки и не знал, к кому я мог обратиться за помощью. Тем не менее, работа продвигается: мои московские коллеги помогли мне получить некоторую информацию из Института истории естествознания и техники РАН, одним из создателей которого был БГ и в котором проработал около полувека. Так в моем архиве оказалась ценнейшая для биографа информация — «Личный листок по учету кадров», «Автобиография» и Список научных трудов, подписанные Кузнецовым 4 сентября 1968 года. Интернет помог установить контакты с людьми, знавшими БГ, и они активно, заинтересованно поделились со мною своими воспоминаниями.

Но все же главный источник именно биографической информации о жизненном пути БГ — это его книги. В подготавливаемом мною списке его публикаций уже более полусотни книг, и это не считая переизданий, переводов на многие языки и работ, опубликованных на Западе. Первая книга в этом списке — «Об “организационном капитализме”», написанная Кузнецовым совместно с его еще юношеским другом Михаилом Тайцем, — опубликована в 1930 году, последняя — в год его смерти, в 1984 году. Очевидно, даже количественная сторона написанного Кузнецовым — факт не только статистический, но и биографический; это показатель его высочайшей включенности в дело и прижизненного признания его творчества. Его коллега и друг, физик В.Я. Френкель, заметил, что в Институте истории естествознания и техники Кузнецов прошел «инверсный путь»: от исполняющего обязанности директора, заведующего сектором и до старшего научного сотрудника.

Поначалу, в опоре на воспоминания БГ о его встречах с В.И. Вернадским, я видел лишь одну причину его высочайшей сосредоточенности на исследованиях по истории и философии науки — «страх смерти». Ниже будет показано, что под этим Вернадский, а позже БГ понимали невозможность закончить задуманное дело. Но в процессе перечитывания работ БГ мне стало ясно, что «страх смерти» не мог быть главным стимулом, импульсом исследований БГ (скорее всего, и Вернадского). Многократно важнее — радость познания и соответственно радость бытия, «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познание — предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [6, с. 254]. Не могу удержаться, чтобы не подчеркнуть, что эти слова были сказаны Кузнецовым на последней странице его последней книги.

В моем анализе жизни и деятельности человека я выделяю этап его предбиографии, собственно биографию и постбиографию. К первому периоду относится все, характеризующее семью и среду, в которой человек родился. К сожалению, пока мое знание предбиографии БГ весьма поверхностно, но известное мне представлено ниже.

Биография — это все, что происходило с человеком, среда его жизни, коммуникационный мир, направления и результаты его деятельности. Годы жизни БГ вместили очень многое. В 14 лет, а то поколение взрослело быстро, он встретил революцию, участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, получил высшее техническое, историческое и экономическое образование, принимал активное участие в таких масштабных событиях, как реализация плана ГОЭЛРО и перемещение в 1941 году важнейших промышленных отраслей из Европейской части страны в Зауралье. Он — один из создателей Института истории естествознания и техники РАН, встречался и обсуждал ключевые вопросы истории и будущего науки с выдающимися российскими и зарубежными учеными XX столетия, многие годы посвятил изучению биографии Эйнштейна, писал о Бруно, Галилее, Ньютоне, Ломоносове, Менделееве и о других крупнейших естествоиспытателях разных времен.

Можно говорить о трех этапах его исследовательской деятельности. Конец 1920-х — первая половина 1930-х; вопросы развития энергетики и история энергетики; вторая половина 1930-х — первая половина 1950-х (исключая годы войны) — российская история естествознания; и далее — до начала 1980-х история и философия науки, прежде всего физики.

После смерти Б.Г. Кузнецова прошло тридцать лет, по историческим меркам, период небольшой, но все же достаточно заметный, чтобы анализировать его постбиографию и говорить о значении сделанного им. Прежде всего отмечу факт активного освоение историко-философского и общекультурологического наследия Кузнецова. Даже беглый обзор содержания Интернета обнаруживает множество авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, защищавшихся в последние годы по разным направлениям философских исследований, в которых авторы ссылаются на работы Кузнецова. Назову некоторые из них: «Осуществление плана ГОЭЛРО и электрификация промышленности» (1984), «Философский анализ потенциала науки» и «Поэтическое творчество Микеланджело Буонаротти (Проблемы становления личности автора и героя)» (1990), «Проблема причинности: история и теория» (1995), «Этнокультурная обусловленность выбора научной парадигмы: Проблемы энергетики как предмет методологической рефлексии» (1998), «Неклассический образ науки в российской культуре» (2000), «Онтология пространства и времени в теории относительности» (2001), «Проблема синтеза физической картины мира в философии науки XX века» и «Отношение мировоззрения и философии к научной картине мира: феноменолого-герменевтический анализ» (2003), «Проблема стиля мышления в научном познании» и «Стиль и стилизация в философско-культурологическом контексте» (2006), «Феномен гипотезы в естественно-научном познании» и «Рецепции представлений о пространстве и времени в художественной культуре» (2007), «Квазитеологические концепты картезианской метафизики» и «Феномен гипотезы в естественнонаучном познании» (2008), «Становленення та развиток статистной фiзики в в Україні (30–60 рр. ХХ ст.)» и «Поэтика станкового пейзажа. Культурологический анализ» (2009)», «Проблема объективности научного знания в развитии познавательной деятельности», «Идея человека в западноевропейской философии» и «Космология в культуре: философско-антропологическое осмысление» (2011), «Эмпирический опыт и его место в познавательной деятельности» (2012), «Учение Б. Спинозы в контексте философских исследований (историко-методологический анализ)» (2013) и другие.

На внимание к наследию Кузнецова указывает и то обстоятельство, что его работы присутствуют в списках рекомендуемой аспирантам и студентам литературы по курсам: «История и философия науки», «История и методология науки», «История физики», «Концепция современного естествознания», «Культурология».

Необходимо также отметить, что мне известно около десяти статей историко-биографической направленности, дающих представление о жизни и работах Кузнецова, прежде всего в области истории науки. Так что, безусловно, можно утверждать, что сделанное Кузнецовым продолжает интересовать специалистов, с его наследием знакомятся историки науки и философы новых поколений.

И последний, но столь же значимый в рассматриваемом ряду момент: книги БГ, не романы и не стихи, а сложные историко-философские работы, востребованы. Так, «Википедия» в статье «Кузнецов, Борис Григорьевич», приводит заголовки девяти его книг, переизданных в 2007–2010 годах. И это далеко не все, например, в 2014 году была переиздана работа «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии», в 2015 году — две книги: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII веков» и «История философии для физиков и математиков», и уже три — в 2016 году: «Физика и экономика», «Джордано Бруно и генезис классической науки» и «Эволюция картины мира». И если «Физика и экономика» — небольшая работа (88 с.), то среди переизданных есть книги объемом в 350 и более страниц. А ведь «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII веков» и «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» впервые были изданы в 1955 и 1957 годах, т.е. 60 лет назад. Таким образом, кроме всего прочего, БГ можно рассматривать и как ученого, внесшего заметный вклад в популяризацию языка и достижений современной науки, другими словами, — в формирование интеллектуальной культуры российского общества.

И если все обобщить, то справедливо сказать, что Б.Г. Кузнецов — ученый не только нашего прошлого, он и наш современник. Более того, он будет интересен и в будущем.

Я вижу множество целей в работе над биографией Б.Г. Кузнецова. Отмечу лишь три из них.

Во-первых, мне хотелось бы подробнее, обстоятельнее, чем это сделано другими авторами, описать жизненную траекторию БГ. Она сама по себе уникальна, к тому же, поскольку я давно изучаю феномен «биографичности творчества», я надеюсь, что его биография позже подведет меня к обнаружению пока неизвестных мне граней этого феномена — одного из малоизученных механизмов научного творчества.

Во-вторых, мне бы хотелось если не описать, то понять, в чем же был эффект бесед с БГ. Ведь все они состоялись, когда я не предполагал заниматься историей науки, но влияние они оказали на меня огромное. И замечу, эту его способность отмечали многие.

И третья цель возникла в процессе перечитывания работ Кузнецова, когда я заметил в них то, чего не видели его коллеги и не замечал раньше я. Выше я указал три этапа в исследовательской практике Кузнецова, но так случилось, и это естественно и объяснимо, что в его послевоенных книгах он предстает, прежде всего, как историк и философ науки, и создается впечатление, что таким он «был всегда», и потому не может быть иной точки зрения на его наследие. Но, как показывает историко-биографический анализ, он не был (не мог быть) таким всегда, таким он стал. И важно понять, как это произошло, под влиянием каких обстоятельств. Целостное рассмотрение опубликованного БГ обнаруживает, что он был не только историком и философом науки, но и очень интересным для советского времени социологом науки. Ниже я постараюсь обосновать сделанное утверждение, но сейчас проиллюстрирую сказанное одним примером.

Приведу названия нескольких книг Кузнецова, опубликованных во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII веков» (1955), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957), «Принципы классической физики» (1958), «Эволюция картины мира» (1961), «Эйнштейн» (1962), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963), «Галилей» (1964), «Очерки физической атомистики XX века» (1966). Все заголовки книг указывают на то, что в них анализируется становление и эволюция современной физики, исследуется творчество выдающихся физиков. Другими словами, очевидна их историко-научная направленность.

Теперь рассмотрим заголовки ряда монографий Кузнецова конца 1960-х — начала 1980-х: «Физика и экономика» (1967), «Джордано Бруно и генезис классической науки» (1970), «Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики» (1971), «Философия оптимизма» (1972), «Разум и бытие» (1973), «Ценность познания: Очерки современной теории науки», (1975), «Этюды о меганауке» (1982), «Идеалы современной науки» (1983). Безусловно, здесь тоже присутствует физика, но здесь иной, не «узко» исторический подход, здесь в центре анализа — движение науки, ее генезис, ее ценности и идеалы. А это уже — категории социальной философии и социологии. Можно сказать, в свой «итоговой» книге Кузнецов так определил предмет своих многолетних исследований: «История науки — это тот элемент всеобщей истории, для которого особенно важен критерий ценности, критерий эффекта, критерий воздействия науки на общий необратимый прогресс цивилизации» [6, с. 239].

Отмечу здесь и удивительную, «странную» даже для БГ, максимально свободного в своих рассуждениях, книгу «Путешествия через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» (1975). В определенном смысле ее можно рассматривать в одном ряду с вышедшей в тот же год «Ценностью познания», но она сделана в принципиально ином ключе, в иной стилистике. Фантастический сюжет — появление машины времени — позволил Кузнецову исключить из своего анализа время как физическую величину, оставив за ним лишь его «социальную насыщенность». Таким образом, ему удалось показать вневременной, т.е. независимый от времени характер ценностей и идеалов науки. В частности, книга свидетельствует, что деятельность Кузнецова в начале 1930-х годов по решению проблем электрификации страны можно трактовать как начало его социологического понимания науки. Странно, что на социологический аспект работ БГ разных лет не обращали внимание авторы материалов о его жизни и его исследованиях. А ведь социологичность его работ естественна, и не только потому, что он учился и входил в науку в период, когда социологизация была одним из трендов научных исследований, но и потому, что как ученый, историк науки он формировался в кругу Н.И. Бухарина, В.И. Вернадского, Г.М. Кржижановского, Т.И. Райнова, которые в наше время признаются пионерами российской социологии науки.

О научной смелости и независимости Кузнецова говорит следующий факт, приведенный в цитировавшейся выше статье С.С. Илизарова. Во второй половине 1970-х, т.е. задолго до того, как имя Н.И. Бухарина вернулось в нашу культуру, Илизаров изучал прошлое ИИЕТ и чувствовал некую недоговоренность в доступных ему описаниях событий 20–30-х годов. Тогда ему посоветовали поговорить с Б.Г. Кузнецовым, знавшим, что было в довоенное время. И вот, вспоминает Илизаров, «в актовом зале в памятном Старопанском переулке и проходила моя беседа с собеседником В.И. Вернадского [о беседах Кузнецова с Вернадским см. ниже. — Б.Д.]. У меня сохранился листок с обрывочными записями. Б.Г. Кузнецов безусловно понимал, что перед ним сидит совершенный невежда в тех сюжетах, о которых шла беседа, но по своему обыкновению был терпелив, снисходителен, мягок, улыбчив и доброжелателен» [4, с. 104].

В моем понимании, Б.Г. Кузнецов — один из представителей пока мало известного нам типа «неопознанных», или «нераспознанных», отечественных социологов. Очевидно, что в 30–50-е он не мог позиционировать себя в качестве социолога (науки, культуры, времени), а позже, думается мне, советская социология и не признала бы его как социолога. Тогда наша заново рождавшаяся социология не была готова к этому. Но теперь — созрела.

Литература

1. Френкель В.Я. Высоких званий не имел, но было имя // Вестник Российской академии наук. 1993. Т. 63. № 10. С. 903–908.

2. Кирсанов В.С. Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове. Исследования по истории физики и механики: [ежегодник] / Редкол.: А.Т. Григорьян (отв. ред.) и др. АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. М.: Наука, 1985. http://litbook.ru/article/7359/

3. Kuznetsov B.G. Reason and Being. Boston: D. Reidel Publishing Co., 1987.

4. Илизаров С.С. В.И. Вернадский: Диалоги с историками науки // В.И. Вернадский — историк науки: к 150-летию со дня рождения / Тезисы докладов Международной научной конференции (Москва, 22 января 2013 г.). М.: ИИЕТ РАН, 2013.

5. Алексеев А. Бессмертие мыслителя как условие и как часть бессмертия научных представлений // http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/abbessmertie-myslitelya-kak-uslovie-i-kak-chast-bessmertiya-nauchnyh-predstavleniibb

6. Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. М.: Наука, 1983; Кузнецов Б.Г. Встречи. М.: Наука, 1984.

Читать также

За победой должна была следовать свобода. «Страх смерти» и радость познания в жизни Б.Г. Кузнецова

Суд истории — суд совести. Заключительный материал серии Бориса Докторова о Б.Г. Кузнецове

Комментарии