Михаил Гефтер

Надо ли нас бояться?

Беседа Михаила Гефтера с Глебом Павловским. Опубликована в сборнике «Век XX и мир», 1987, № 8.

5 206

5 206

Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером // Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42–48.

Об авторе

М.Я. Гефтер — известный советский историк, много и плодотворно занимающийся, в частности, проблемами методологии исторического знания. Это творчески мыслящий ученый, исследователь в подлинном смысле этого слова, он всегда занят поиском ответа, которого еще нет. Думаю, что беседа с ним на тему «Надо ли нас бояться?» вызовет большой интерес у читателя. В ней затрагиваются острые проблемы прошлого времени и трактуются они в духе нашего — откровенно, ответственно, оригинально. Михаил Яковлевич раскрывается в беседе и как умудренный опытом человек, участник Великой Отечественной войны, и как ученый, которому присущи чувство историзма, умение видеть широко, всесторонне.

Доктор исторических наук, профессор Юрий АФАНАСЬЕВ,

ректор Историко-архивного института

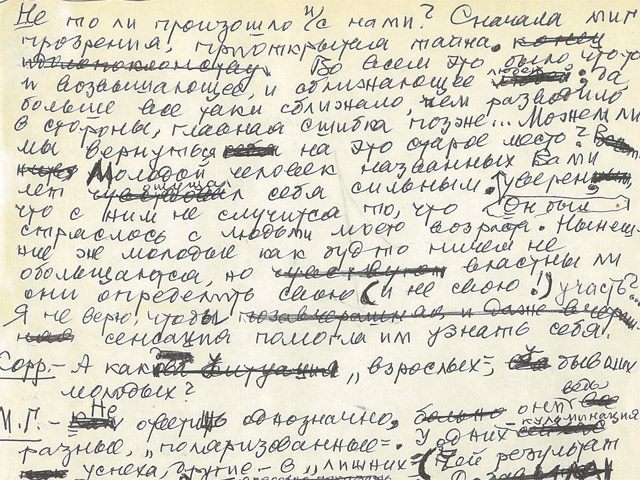

С Михаилом Гефтером беседует Глеб Павловский.

— В 50-е и 60-е годы критическая мысль, относившая большинство наших бед за счет «культа личности Сталина», стимулировала процесс общественного обновления. Не повторяется ли это снова? Каково место критики Сталина в перестройке?

— Иногда нет ничего важнее, чем решиться сказать: король гол! Но проходит время, и оказывается, что эта простота мало что объясняет, хуже того: она мешает видеть. Раз «король гол», о чем тут дальше толковать? Так случилось и с нами. Сперва миг прозрения, приоткрытая тайна… Во всем этом было что-то очищающее, это сближало людей. Молодой человек той эпохи чувствовал себя сильным. Он был уверен, что с ним не стрясется ничего подобного. Современная молодежь, как будто, не обольщается; я не верю, чтобы сенсация помогла найти себя. Если мы хотим помириться с поколением, которому жить в ХХI веке, то задумаемся: с чем идти навстречу? С фотографией Хрущева в руках, топча портрет Сталина? Нам не поверят, нас просто не станут слушать.

— Вы полагаете, что нынешние обвинители Сталина просто уходят от серьезного разговора? Тогда актуален ли вообще вопрос о Сталине?

— В двух смыслах: в меру его присутствия в нас и в меру нашего освобождения от него. Обе меры неизвестны. Мы до сих пор спрашиваем себя, что же произошло в тех роковых Тридцатых, сколь необратимы последствия происшедшего? Да, Сталин и кровь нерасторжимы. История вся зиждется на крови, но Сталин пролил ее в таком избытке, что это подрывает любое рациональное объяснение — не только его поведения, но и истории как таковой. Не это ли расширение вопроса до пределов истории нам не дается?

Мы принимаем за то, что не подлежит пересмотру, свое историческое пространство, нашу державу с ее богатствами и ресурсами, с ее местом в мире, которому живые обязаны тем, что живы. Но ведь все это неотделимо от Сталина. Именно он соавтор того чуда, что после жертв и наигорчайших бед, которым он же был первый виновник, страна, прежде не бывшая мировой державой, — после войны стала ею. Что же, выгоды — нам, вина — Сталину? Не выйдет!

— Боюсь, ваше расширение вопроса не примут как раз те, кто, подобно вам, свободен от пиетета перед Генералиссимусом. В вашем подходе есть риск потерять реальные очертания персоны Сталина и его ответственности за происшедшее. С другой стороны, немало честных людей считают себя виновниками случившегося в те годы.

— …И лично не причастными к происходившему после? Что ж, и я с такими знаком. Им Сталин — как вымершее чудище, которое занятно разглядывать в книжке, зная, что не увидишь в дверях. В текущих делах, из которых состоит жизнь, прошлое нас не тревожит. Даже я, живший тогда, нередко ловлю себя на странном сомнении: да было ли то, что было? Это синдром утраты целого, потеря связи… Мы довычеркивались, доигрались в подтексты, в двойную память. Вы говорите — «риск». Давайте разберемся, чем именно мы рискуем? Рискуем забыть преступления или рискуем не понять их? Непонятые-то и забываются всего основательней. А человек не может жить на пустыре. Но отступим на минуту в 60-е годы, вспомним человека, бесспорно стоявшего в эпицентре духовного обновления, — Александра Твардовского. Легкость отказа от наследства, где были и родные ему могилы, отвращала его не меньше, чем козни и лицемерие «наследников Сталина»: Сталин был для него, как вызов чести. Стоит подумать, чего бы мы лишились, если бы Твардовский не принял этого вызова. Пора открыть двери и войти хозяевами в свой дом, принадлежащий каждому, живому и мертвому.

— В примере с Твардовским есть ясная моральная подоплека. Для многих же, родившихся позже, происходившее «тогда» вызывает скорей недоумение, чем ужас. И когда начинают теребить те же самые имена, переоценивать те же факты, что уже некогда подвергались переоценке, — недоумение не исчезает, а, пожалуй, усиливается.

Это, кстати, вполне проявилось в спорах вокруг фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»…

— Я вышел из кино и попал в толпу жаждущих увидеть. Кто-то с микрофоном брал интервью. Какая-то женщина говорила спутнице: «Подумай только: что у них в Грузии творилось, а мы и не знали!» Даже популярные критики усмотрели в фильме разоблачение «культа Берии». Но что меня удивило — это отсутствие публичного спора. Неужто не было несогласных?! Между тем, место действия фильма не зашифровано. Это о нас, это мы. Действие в «Покаянии» движется по нескольким календарям сразу, полно вселенских примет, однако, это мнимое движение. Время упразднилось в бывшей вотчине тирана Варлаама. Его сожрало беспамятство — активное, даже агрессивное. Беспамятство правит приспособленцами, питаясь контрастом между тем былым, страшным, что наполняло всю жизнь, и пустотой после… Нет ничего, способного вновь заполнить всего человека. А привычка к этому пережила казни и страх: выжившие играют в полноту жизни. Быть может, одной из них, героине, удастся нарушить правила игры — воспоминанием, зовущим к возмездию? Вместе с режиссером мы и жаждем отмщения, и догадываемся: нет, и ему нет места — не должно быть места даже в мыслях!

— Отчего об этих вещах не говорится, хотя они, в общем, никого персонально не задевают?

— Вы не замечали, как трудно разговаривать с современным образованным человеком, если при этом не вторишь его жаргону? Он не желает слушать других, ему нужен повтор. Но современный состав проблем не имеет прецедента. Сталин беспрецедентен! Это легко видеть, идя от обратного — от современных интеллигентских банальностей. Можем ли мы после Сталина вернуться к истории до Сталина, к облагороженной, европеизированной, смягченной модели всего того, что он вывернул наизнанку? Не только мы стали другими — мир стал другим. Можем ли мы сегодня идти вперед сквозь циклы спазмов и катастроф с тем героическим энтузиазмом, как в 1941-м?..

Я позволю себе вспомнить один эпизод, врезавшийся в память: Смоленщина начала октября 1941-го. Удивительной голубизны небо и удивительная тишина, бредущий мне навстречу по обочине красноармеец, кроме меня один-единственный на всю округу — и мое упрямое, злое нежелание поверить его словам: там, в рощице, немецкие танки!.. Человек, покинутый на произвол судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться собою. Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941–42 годы множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную «десталинизацию», по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшее в нас тогда. Теряя же после то, что мы приобрели в эти два великих и страшных года, мы вновь теряли и себя, и мир. Сперва неприметно, а затем с беспощадной очевидностью…

Комментарии