Бен Рэтлифф

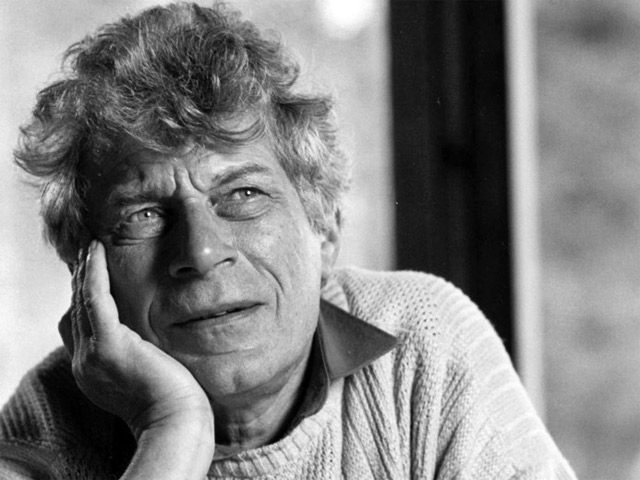

Песня Джона Бёрджера

Аутсайдер с задатками медиатора: критика как поиск невозможного

1 747

1 747

© Оригинальное фото: Jacobin magazine

На Джона Бёрджера (1926–2017) хорошо натолкнуться случайно, по ошибке, выдвинув не тот ящик каталога. По крайней мере, так познакомился с ним я, музыкальный критик, никогда не изучавший историю искусства. Пожалуй, ему больше всего идет, когда его открывают люди со стороны, самостоятельно, без посредников и советчиков. Не по требованию учебной программы. Не любил он школы!

Известно, что он притягивал к себе молодежь, но я рад, что пришел к нему позднее. Впоследствии я сам объяснял труды Бёрджера молодым критикам. Дело не всегда шло гладко. Чтобы понять его, требуется время. Ни одно его эссе, ни одна его книга его не исчерпывает. Некоторым Бёрджер представляется эдаким лишенным чувства юмора и все время рвущим нить рассуждения персонажем, который в 50-е мог отрецензировать выставку Генри Мура, своего бывшего учителя, так: «Развитие скульптурного мастерства Генри Мура являет трагический пример того, как полуправда, на которой стоит значительная часть современного искусства, в конце концов ведет к бесплодию и, в терминах восприятия, к массовому самообману». Или же типажом из 70-х, который обязательно вставит словцо относительно скрытого политического насилия в зоопарках (в «Зачем смотреть на животных?»), предваряя это пространнейшими рассуждениями о Руссо, Гомере и Декарте.

В иные времена, особенно в 80-е и позже, он мог писать об искусстве так, словно вел задушевную беседу, притом с совершенно непоколебимой уверенностью в том, что совместное размышление о живописи или любом другом человеческом достижении — разделенное не с очередным критиком или лицензированным экспертом, но со своей женой, ребенком или приятелем — и в самом деле важнее любых наших измышлений. Так, обыденно-провидчески, звучит его голос в таких книгах, как «И наши лица, мое сердце, моментальные, как фото» (And Our Faces, My Heart, Brief as Photos), «Не уходя со свидания» (Keeping a Rendezvous), «Форма кармана» (The Shape of a Pocket). В его письменной речи — дыхание многоголосья: эти книги сводят воедино письма, стихи, полемику, анекдоты и описания.

Бёрджер не хотел, чтобы его называли критиком. Это слово вызывало у него тягостные ассоциации. Где присутствует формальный анализ, — делал он обычный для марксиста логический вывод, — там надзор и меркантилизация. Иногда он употреблял формальный анализ, но лишь как исходный маневр, как средство. (А целью при этом часто была общая мысль о желании, труде, человеческом достоинстве в их отношении к прибыли.) В любом случае, что бы он сам ни думал, критика вполне способна вместить и его. В какой-то степени благодаря ему самому: именно он раздвинул границы критической практики.

Свое эссе 1995 года о Микеланджело он начинает со своего обычного первого взгляда и сопроводительного вопроса: «Я выгибаю шею, чтобы взглянуть на потолок Сикстинской капеллы, на “Сотворение Адама”, — кажется ли вам, как и мне, что однажды вам пригрезилось прикосновение этой руки к вашей и тот особый миг, когда она отстранилась от вас?» Описать собственную позицию наблюдателя — и физическую, и социальную, и психологическую — в ее отношении к наблюдаемому, видимому и тем самым разрушить изнутри сам жанр лекции — такова была его главная фигура импровизации, которую он, как видно, разработал в прямом эфире телевидения в начале 60-х в качестве одного из авторов программы Би-би-си об искусстве Monitor и в своем собственном четырехсерийном документальном фильме 1972 года «Способы видеть» (Ways of Seeing) (который можно и даже следует непременно посмотреть на YouTube). Сначала его вопросы были риторическими. Потом они превратились в закавыченную речь или же имели реальных корреспондентов; например, это эссе предназначалось его другу — художнице Марисе Камино.

После вводных фраз, Бёрджер обращается к творчески дополненному формализму для описания «четырех пространств» художника: «пространства барельефа; пространства горельефа; физического пространства между двадцатью обнаженными фигурами, в которых ему грезилось воплощение блаженства, когда он писал, лежа на спине; и бесконечного пространства небес». Потом он замечает, что изображение Микеланджело возвышенного в человеческом теле, похоже, сосредоточено на фаллосе, и завершает еще одним вопросом: «Каким был его воображаемый рай, как вам кажется? Не был ли он фантазией о мужчинах, дающих жизнь?» Он имеет в виду четырех нагих мужчин, расположившихся в углу каждой из девяти сцен «Сотворения мира». «Они представляют, по мнению некоторых, Идеальную Красоту, — и он удивляется, — к чему тогда их томление и труд? Нет, двадцать нагих мужчин там, в вышине, только что зачали и породили все видимое, и все воображаемое, и все, что мы видим на потолке». Затем Бёрджер перейдет к «Страшному суду», в котором отметит ужас и политический испуг, и свяжет его с фотографиями шахтеров из Бразилии и Индии Сабастьяна Салгаду. Но у него остается еще последнее соображение по поводу потолка. «Тело любящего и любимого там, в вышине, — это мера всего — и даже платонической любви, и даже Евы, и даже вас». Вот вам и критика, и письмо, и своего рода песня.

Бёрджер не создал великого итогового труда, потому что это ему было не нужно. Писательство для него было и ритуалом, и трудом, и упражнением. Неслучайно в своих художественных опытах он предпочитал карандашный рисунок. Неслучайно и то, что в письме от 1980 года, которое цитирует Джонатан Конлин в своей новой книге «О Джоне Бёрджере: рассказывая истории» (On John Berger: Telling Stories), Бёрджер пишет, что он не считает «Способы видеть», самую популярную из своих книг, основанную на программе Би-би-си, «значимой работой», но лишь «пристрастным, полемическим ответом» — предположительно историку искусства Кеннету Кларку, который представлялся Бёрджеру своего рода «крестным отцом»-охранителем музейной культуры. (Но даже в качестве всего лишь пристрастного ответа книга ставит вопросы, которые, думается, никогда не перестанут вызывать в нас желание подискутировать здесь и сейчас. «Когда мы “видим” пейзаж, — пишет он в первой главе книги, — мы помещаем себя в историю. Если нам не дают его увидеть, нас лишают истории, которая принадлежит нам. Кому это выгодно?»)

В Новый год, за два дня до его смерти, мы с женой и двумя друзьями засиделись за праздничным столом, было уже за полночь, когда мы беседовали о книгах, которые сыграли важную роль в нашей жизни. Я подумал о Джоне Бёрджере — сразу обо всем, не сужая. Я имею в виду все его произведения, которые я читал. Он сам не любил меркантилизации, и его книги (эссе, проза, поэзия, все им написанное) не должны пониматься как товары; его труды не заставляют тебя предпринять что-то для обладания ими. Я, скажем, читаю его, чтобы вдохновиться практическим примером того, чтó есть критика и для чего она нужна, а не ради того, чтобы найти у него четкую аргументацию, великолепную структуру или доказуемые факты. «Я никогда не думал о писательстве как о профессии, — писал Бёрджер в своем эссе “Рассказчик”. — Это независимая деятельность, требующая уединения, навык к которой — не путь к превосходству. К счастью, этой деятельностью может заняться любой». Может, это идеализм, но кто-то должен был это сказать. Интересно, этот пассаж появился благодаря авторским отчислениям за «Способы видеть»? Замечание сверхгрубое, но и полезное: оно возвращает к вопросу, почему мы делаем то, что делаем.

Критика, подобно рисованию, предполагает исходное состояние наблюдения за предметами с расстояния, которое вы сами можете контролировать. Многие из лучших критиков — аутсайдеры по темпераменту и по поступкам. Бёрджер был аутсайдером, который прямо запрещал себе превращаться в инсайдера. Он ушел из школы в шестнадцать лет и впоследствии говорил о себе — в интервью с Майклом Силверблаттом — как о «не особенно говорливом человеке», который не слишком-то искушен в книжном знании, но немного знает о жизни и посему пытается двигаться от «жизни к странице». Когда на более поздних этапах своей творческой карьеры он смотрел на что-то — на любой предмет, будь тот в письменной речи или в интервью, — он создавал эффект творческого подмигивания: предложив его общий очерк, он, казалось, не перестает удивляться «Что он мне напоминает? О чем он говорит? Каковы его функции и кем они заданы?»

Он не часто писал о музыке, но его разрозненные мысли о музыке ценны, как, например, вот эти соображения из статьи «Заметки о песне» (Some Notes On Song), опубликованной в Harper’s:

«Песня исполняемая и пропеваемая обрастает телом. Так происходит, когда она в кратчайшее время берет верх над наличными телами: телом контрабаса, стоящего вертикально, когда перебирают его струны; или телом губной гармошки между двух сложенных чашей ладоней, что порхает и клюется, как птица, у самого рта; или торсом барабанщика, выбивающего дробь».

И так далее, пока он не начинает говорить о том, как песня творит надежду: она «наполняет настоящее» и обещает будущих слушателей. Он был моральным мыслителем, но умеющим экспериментировать с ассоциациями.

Он также обладал артистизмом и способностью очаровывать. Его отказ мог быть громким и прямолинейным — как тогда, когда он отдал часть своей букеровской премии 1972 года «Черным пантерам», или написал открытое письмо с призывом к культурному бойкоту Израиля в 2006 году, или когда он утверждал (в самом начале своего введения к своему последнему сборнику «Портреты»): «Я ненавижу, когда меня называют арт-критиком», или в истории с Генри Муром, или когда он сталкивался лбами с Кеннетом Кларком в «Способах видеть». Конечно, он был уверен в своем положении, и его эго ни для кого не являлось тайной, но он боролся с излишним выказыванием себя; он мог оценить свои таланты по достоинству — и трудиться, как аутсайдер. И похоже, ему было безумно интересно работать без ясного представления о результате. Не веря ответам истории, он жадно искал вопросы. Он сам задавал их и желал, чтобы вы задавали их в ответ. «О сказанном мной, — урезонивал он телезрителя в 1972 году, в конце программы “Способы видеть”, — следует судить по вашему собственному опыту».

Он крушил жадность, любовь к монументам, лицемерную жестокость, «общепринятые» представления. Он считал, что, глядя на работу художника, мы приходим к пониманию того, как художник видит мир его в целом — вообще, и это «усиливает наше осознание собственного потенциала». Он не жаловал большинство форм оценочной критики. Он манкировал составлением списков «десяти лучших произведений». (Хотя однажды он сделал это для сайта Университета Айовы, написав список десяти своих любимых эссе. Он включал туда великое эссе Джорджа Оруэлла «Искусство Дональда Макгилла» 1941 года о социальной ценности открыток с грубым юмором: можно себе представить, как он сам еще юнцом упивался этим эссе.) Он все больше сил отдавал предметам, не имевшим ни начала, ни конца: времени, пространству, любви, перемещению людей, природе, языку и наблюдениям. Он умел дать понять, какую позицию занимает. Но вдобавок к этому он был очень близок к чему-то наиболее базовому в критической активности, в писательской работе, в мышлении и в человеческом общении — к чему-то, что понадобится даже тому, кто с ним не согласен.

Источник: The New York Review of Books

Комментарии