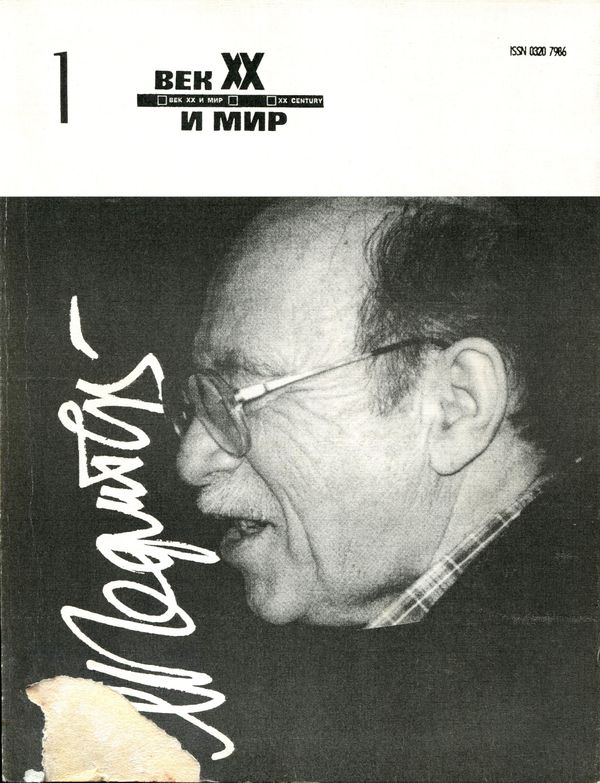

Михаил Гефтер

Аутсайдер — человек вопроса. № 1

Первая часть специального выпуска журнала «Век XX и мир», посвященного М.Я. Гефтеру. В сборнике опубликованы тексты как самого М.Я. Гефтера, так и его друзей, коллег и единомышленников.

21 664

21 664

Анатолий Черняев

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ…

Черняев Анатолий Сергеевич (род. в 1921 г.) — руководитель группы консультантов «Горбачев-Фонда». Историк.

Помощник Генерального секретаря ЦК КПСС по международным вопросам (с февраля 1986 г.), с весны 1990 г. — помощник Президента СССР М.С. Горбачева.

Автор книг «Шесть лет с Горбачевым» (М., 1993), «Моя жизнь и мое время» (М., 1995).

Личность эта — трагическая и необычная даже для России, хотя, наверное, нигде в другом месте она не могла появиться. В обыденном сознании Гефтер может показаться — в наше-то, потерявшее всякие моральные критерии, время — человеком, который просто сменил идеологию, пусть бескорыстно, не из карьерных соображений, а поняв, что насчет предыдущей заблуждался. Однако такое объяснение к Гефтеру подходит меньше всего, несовместимо с его природой.

Да, внешне он прошел путь от «пламенного трибуна» — через яростного полемиста и бескомпромиссного исследователя — к напряженно и одиноко думающему собеседнику в кругу тех, кто хотел слушать и пользоваться его духовной щедростью. Но стержнем его драматической эволюции была идентификация себя со смыслом истории — каков бы он ни был, — стремление не только в этот смысл проникнуть, но и объяснить его окружающим, чему он отдавал всю силу своего оригинального интеллекта и на что расходовал свой огромный нравственный потенциал.

На всех этапах своей долгой эволюции он был честен перед собой и перед людьми.

Впервые я увидел и услышал Михаила Гефтера в 38-м году, в Московском университете, когда начал учиться на истфаке. Наряду с Лешей Кара-Мурзой, загадочным, носившим в себе какую-то тайну, Гефтер был самым популярным и, главное, — самым влиятельным человеком.

Не вступивший даже в комсомол, я был поразительно для тех времен аполитичным. Но и меня захватывало красноречие Гефтера, его умение сокрушать любой скепсис, который во мне, помноженный к тому же на мальчишество, был довольно силен.

Просто завораживало, когда слушал его с трибуны либо когда он оказывался окруженным группкой студентов разных факультетов и курсов. Всегда он что-то объяснял, внушал. Звучали нотки наставления, даже элементы диктата, потому что манера была императивная, чувствовался очень сильный, быть может, жестковатый характер, а не только строгий, ясный и четкий ум. Разумеется, он был ортодоксален, с хорошей долей демагогии, которая, однако, была трудно различима из-за «страстной убежденности» его в своей беспрекословной правоте. Выходило так: привычное, прочитанное в «Кратком курсе», много раз услышанное с других трибун или вычитанное из газет, — в его исполнении звучало сильно, оригинально, убедительно, потому что говорил он с искренней уверенностью в правоте идей, которым отдавал себя безраздельно.

На факультете было немало профессоров, преподавателей, которые прекрасно владели речью, так что фон был вовсе не серый. Но Гефтер выделялся особенной логикой, ясностью доводов; я всегда поражался его умению так сформулировать свои мысли, какое мне и другим тогдашним мальчишкам, первокурсникам, второкурсникам, казалось недоступным и просто врожденным искусством оратора от Бога: не просто выдавать красивые формулы, но говорить столь содержательно, что речь завораживала, привлекала к себе. Уходя с собраний, где он выступал, я думал нередко о предмете совсем наоборот, нежели до того.

Меня Гефтер в пору учебы не знал. Я был весьма рядовой и абсолютно «беспартийный». А в нем было что-то от революционного времени. Видимо, он представлял собой тип деятеля в духе Троцкого или Зиновьева. Совсем не то, что, например, Киров — тип оратора, трибуна и вожака — тоже с мощной энергией и неколебимой убежденностью, но снисходительного к слабостям «малых сих», участливого к простым «житейским обстоятельствам» (вроде того, каким создал Чирков своего «Максима»), словом, — тип русского революционера и борца. Гефтер являл вариант революционера еврейского темперамента, неутомимого ригориста, не терпящего ни возражений, ни мелких хитростей и обходных путей, несколько любующегося своим превосходством и собственной железной принципиальностью.

На протяжении трех моих довоенных лет учебы Гефтер был кумиром не только истфаковцев. Далеко за пределами факультета гремела его слава.

Когда грянула война, вечером 22 июня мы собрались на митинг в университете. Коммунистическая аудитория забита так, что в рядах амфитеатра стояли и на полу, и на лавках, тесно прижимаясь друг к другу боком. Выступали, призывали, клялись разные ораторы. Но как сейчас передо мной — Миша Гефтер. Весь блеск и силу своего ошеломляющего красноречия, всю страсть и ярость «несгибаемого большевика» он вложил в ту, действительно зажигательную речь. Содержание можно себе представить, но важно, как это подействовало на нас, какой энтузиазм вызвало, какие чувства породило в сотнях людей… Митинг, на котором Гефтер был главным оратором, закончился далеко за полночь.

…На следующий день я все-таки решил пойти на экзамен. Должен признаться, что в мальчишеском моем сознании, к тому же еще очень далеком от прозы жизни, от бытовых, взрослых забот, не сложилось тогда представления о страшной опасности, нависшей над всеми. Казалось даже, что случилось какое-то недоразумение, которое скоро должно рассеяться. Не было еще предчувствия, что переворачивается судьба всех и твоя собственная, что начавшееся — надолго и оно ужасно. С этим я и шел на экзамен. Но не менее, пожалуй, чем ночная речь М. Гефтера, меня пронзило поведение нашей очаровательной профессорши Валентины Дынник. Она брала у нас билеты, не слушая, утирала слезы и всем ребятам подряд ставила «пятерки». Такой она и осталась в моей памяти навсегда. В этой поразительной женской реакции на то, что произошло, я нутром ощутил грозный знак надвинувшейся беды. Но самообман (может, из легкомысленного чувства самосохранения), будто происходит вокруг какая-то большая игра, что-то ненастоящее, сохранялся во мне еще долго — до того момента, пока не попал в армию.

Через несколько дней оповестили, что мы едем на трудфронт. Собрав что попало под руку, к удивлению своих родителей и бабушки я бросился на истфак. Оттуда в трамвае нас отвезли на Киевский вокзал, и несколько суток мы ехали в неизвестном направлении…

Истфаковский отряд — пара сотен ребят со всех курсов. Возглавлял его в качестве главного комиссара Миша Гефтер. Он и в новой своей роли был строг, вездесущ и неутомим. Называли его все «Миша», но дистанцию соблюдали. Его авторитет был непререкаем и в общем натурален. Им восхищались и на этом «полуфронте» уважали искренне. Да и впрямь! Всю эту импровизированную наспех «армию» надо кормить… Надо было поддерживать дух и дисциплину, более того — энтузиазм. Организовывать работу на часто меняющихся позициях. Держать связь с воинскими частями, вовремя перемещать нас под постоянной угрозой окружения.

Мы считали, что Миша все знал, все умел… Еще в эшелоне мы прослышали, что выступал Сталин (это было 3 июля), но содержания речи никто не знал. Оставались одни догадки и волнения. Наконец среди ночи нас выгрузили прямо посреди поля, мы долго и, казалось, бестолково шли, потом залегли — и кто спал, кто обменивался собственным беспокойством с окружающими, и все думали, что же с нами будет. И вот тогда я впервые обратил внимание, как ведет себя Гефтер в этих условиях, взяв на себя ответственность за эти сотни ребят, которые были брошены таким вот образом на первое свое военное дело. Мы валялись на земле, а он ходил в темноте от одной группки к другой и говорил… Этот его обход нашего стихийного лагеря создал особое настроение, подал надежду. Я помню свое отчаяние — от неопределенности прежде всего. Страх не охватывал, была какая-то мальчишеская романтическая увлеченность тем, что мы так быстро включились в это великое для страны дело. Но неопределенность и явная безалаберность всего происходящего угнетали. И первое, что сделал Гефтер, — снял эту неопределенность, хотя сам как следует не знал, что же сказал Сталин и что происходит со страной.

Мы начали рыть противотанковые рвы неподалеку от Рославля вдоль берега. Взялись яростно, весело, с энтузиазмом. По мере того как ров углублялся до трех метров, землю приходилось бросать все выше. И через пару дней от непривычной физической нагрузки ломало по ночам все тело, сны превращались в галлюцинации — прекрасные, страшные, мучительные. Никогда не пробовал наркотиков, но почему-то представляю себе дурман от них похожим на тогдашние сны. Впрочем, это быстро прошло. Работа стала привычной. Мимо нас гнали стада, так что в продуктах питания недостатка не было. Позже появились воинские части, саперы главным образом. Натягивали колючую проволоку, устанавливали дзоты. С опозданием появились прорабы со стороны, «профессионалы», размечали нам участки, устанавливали нормы, учили экономнее действовать лопатой.

Комментарии