Глеб Павловский, Александр Ф. Филиппов

Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 2)

Переход от советского к постсоветскому затронул многие чисто ценностные сферы: новый фрагмент бесед Глеба Павловского и Александра Филиппова.

3 198

3 198

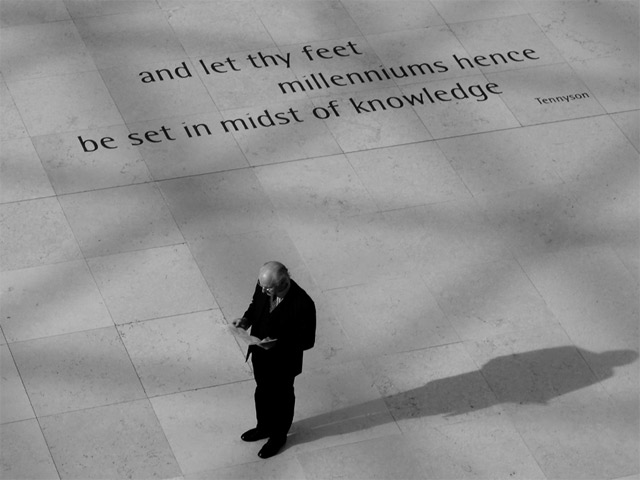

© Michael Kötter

Глеб Павловский: Все диссидентство сопровождает образ «Хрущева 2.0.» — человека во власти, который сделает шаг навстречу Движению. Это не обсуждали вслух, т.к. начиналась глупая полемика, надо ли различать «сорта кремлевского говна»? Все там одним миром мазаны, и ах это ужасное слово: компромисс. При уточнении, в чем именно власть может пойти навстречу, выяснялось, что мы хотим разного. Кому Кремлю идти навстречу: сторонникам Солженицына или Сахарова? либералам? националистам? православным? или, упаси Господи, деду Буковскому, которого тогда считали страшным радикалом?

В ссылке я понял, что имею два комплекса, не соотнесенных между собой. Во-первых, комплекс «доброго Генсека», или «мгновенной реморализации», по Стругацким. Одновременно я знал — и писал, — что бесплатное чудо опасно. Оно приведет к распаду повседневности и всего, что исповедует Движение — порядка, нормы, идеи права. Меня тревожила нестойкая ткань советской жизни. Например, советский интернационализм, беспочвенный вне КПСС и мирового коммунизма. Как мне свести это вместе: с одной стороны, я живу для Движения, с другой стороны, пишу в Политбюро письма о компромиссе, где самоограничивающейся стороной должно стать Движение?

Я вернулся из ссылки в пустую Москву — в Москву, где ничего нет. Движение было разгромлено, а в нашем политическом восприятии это значило, что общества нет. Миф Движения был в том, что есть только мы и власть, представленная следователями КГБ и наружным наблюдением. Те, кто ходит по улицам сам по себе, а не за нами, для нас были политически бесплотны. И вот я сам один из них — тех, кто просто ходит по улицам. Странное чувство пустоты! Я бродил по улицам под дождем и дарил девушкам зонтики. Как-то, идя по Арбату, я спустился за девушкой в подвал и обнаружил там клуб «Компьютер» — чудаки, неформалы, педагоги-коммунары сидят за первыми персоналками Amstrad, подаренными клубу Каспаровым, и обрабатывают почту «Комсомольской правды». Помню ощущение, как от удара: совсем другая страна, живая, материализованная в лицах, которых в принципе не могло быть в Движении. Так вот оно, чудо, наступившее въяве! Я сразу признал, что встретил то, чего ждал. Но совершенно не знал, что теперь с этим делать. Я остался с ними и через несколько месяцев стал известным лидером «неформалов». Возник Клуб социальных инициатив [1], который около двух лет считался hab’ом перестройки.

Явление Горбачева в Кремле меня не удивило, но стало ложным подтверждением. Уже в 86-м я знал, что все необратимо, хотя еще пять лет слышал ахи-охи, как бы сделать так, чтобы перестройка стала необратимой. На мой взгляд, все стало необратимо уже с осени 86-го.

Друзья по Движению, наоборот, притихли и отключились от происходящего года на два-три. Движение испарилось, добитое не Брежневым, а Горбачевым. На пустырь Горбачева начали выступать «гранды гласности» — Карякин, Нуйкин, Евгений Евтушенко и Коротич. Самый человечный в их когорте был Егор Яковлев, с сыном которого, Володей, мы создали «Факт» [2] — первый информационный кооператив.

Ирина Чечель: И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме… Мне не хватает то ли дифференциации, то ли связи — между знанием и политическим знанием. Они как-то для тебя различались? Потому что все можно считать и политическим знанием, и знанием о мире и обществе при таком подходе.

Второй вопрос связан с диссидентством. В свое время, когда мы брали интервью у Даниэля, я и его об этом расспрашивала, и он вдруг крайне оживился. Мы ему задавали вопрос: не кажется ли вам, что для Движения было невозможно относиться к власти так же, как относятся к ней современные протестные движения? Дело в том, что власть была для Движения чем-то, что изживалось в самом себе, т.е. была всегда личной философской и психологической проблемой. Иначе, власть являлась для Движения тем же «мы». Для современных оппозиционеров власть — всегда «они», что постоянно ими подчеркивается. Это та или другая внешняя среда. Ее невозможно преодолевать в себе самом… В прошлом разговоре с Александром Фридриховичем ты отмечал, что была позиция равенства себя-и-власти. Может быть, не только равенства, но даже единства?

Г.П.: Пожалуй, так. Единство подразумевалось риторически. Как тогда говорили? «Мы ввели танки в Чехословакию». Демонстранты на Красной площади требовали «вывести наши танки из Праги». И такой интим власти не вызывал ни смешков, ни оспаривания ни у кого. Кроме, вероятно, этнонационалистов Прибалтики и Кавказа.

И.Ч.: Вопрос тогда: как соотноситься с властью, которая от тебя неотделима, и как ее преодолевать, поскольку она от тебя неотделима?

Г.П.: В этом вопросе и ответ — никак. Пока она неотделима, ты не можешь мыслить ее политически. Нельзя опознать союзника как союзника отчасти, а не как «честного человека». Мы рассматривали советскую систему, как вирус осматривает организм, — здесь все станет нашим. Но вирус не идет на переговоры и с ним не обсуждают рамки возможного.

Неполитическая политика Движения, с его стратегией вируса, сдвинув страну, теперь мешала политически мыслить. С одной стороны, возникло поле большой мировой игры, но в этом поле сам оказываешься чьей-то фигурой. В политике так бывает, но как распознать, если не смеешь холодно оглядеть поле, отделяя свое от враждебного. Меня перед арестом мучила эта интуиция анфилады невероятных возможностей, больше всех, какие мы знали, — а я не вижу, какая на этом поле игра! «Годы в Белом доме» [3] Киссинджера, его стратегия союза Китая со США — поначалу противоестественного и лишь временного — восхищавшая меня комбинация: это же стратегия ситуативного, тактика, решающая стратегическую задачу! МНВ [4] по А. Азимову в чистом виде.

В перестройку мы потеряли предмет, который мыслили и защищали. Все, что я теперь мог, — это продолжать возражать в статьях в «Веке ХХ и мире»: не то, не так! А как — так? Я не знал. «Знали» зато Черниченко с Пияшевой.

И.Ч.: У тебя проскользнуло слово «пошлость», мне кажется, оно чрезвычайно существенно для вашего отношения к жизни и к власти. Вы когда-то считали власть пошлой? Вы считали, что существуете с ними в частично общем пространстве, где нетрудно представить ситуацию, что кто-то закричит: «Брейк!» И все же вы считали ее пошлой, а себя нет?

И следующий момент. В перестройку оказывается, что каждый политизированный человек, которого ты встречаешь, в новинку для тебя, совершенно нов. Он в принципе не может быть пошлым, будь он человеком власти или нет. Эта категория «пошлости» смягчается тогда?

Г.П.: Надо ли объяснять, что такое пошлое, человеку, который всякий день видит на экране Леонида Ильича, эту икону пошлости?

Новой пошлостью пахнуло от гласности. Первая моя легальная статья в «Веке ХХ и мире» была против пошлости «коллективного прозрения» и против нового беспамятства. Волна пошляков казалась мне опасней «сталинистов» и «консерваторов» во власти, и, к сожалению, тогда я был прав. Защищал право Нины Андреевой на особую от Горбачева позицию, чем вызывал ярость у «Московской трибуны» [5]. Вскоре ужас сконцентрировался для меня в инфернальной фигуре Бориса Ельцина. Я понял: вот и оно, то самое, с чем ни Союз, ни мы не справимся.

Что значит пошлость для знания? Убийца суждений. Пошлость выжигает способность суждения, и ты более не способен судить политически. Твердишь статьи из «Огонька» про ждановскую жидкость [6]. В русском языке антоним пошлости — достоинство. В поле перестройки люди говорили недостойным образом. Они отказались от знания, которое могло их куда-то вывести, и получили в поводыри человека Ельцина.

И.Ч.: Но когда ты сейчас говоришь о достоинстве, ты говоришь о достоинстве политического толка.

Г.П.: С 1988 до 1993 года я почти выпадаю из политики. С Володей Яковлевым ушел в информационный кооператив «Факт», руководил информагентством PostFactum, разрабатывал первый «Коммерсантъ». Наконец, я нашел в медиа инструмент власти, всегда готовый к действию. Инфобизнес стал для меня способом научиться строить силу.

Джордж Сорос, с которым я ненадолго подружился в конце 80-х, многое объяснил мне про то, как влияют на вещи, и главное — push it! В проекты на базе его фонда я пришел с идеей построить информационную среду (так и назывался мой проект 1989 года). Идея была технологичной: строим открытое общество как check and balances внутри советского — как шип, не дающий власти схлопнуться во власть над личностью. Информационная среда — низовая коммуникативная власть, она будет жать на центральную. Директором первого частного информационного агентства в Советском Союзе, а после в РФ я был до октября 1993-го. В том проклятом октябре я понял, что без перехода на язык эффективной политики русские будут вечно оплакивать неудачи и писать о них яркую публицистику.

Почему я сразу ощутил в гласности своего врага? Потому что гласность была антимеритократической. Она вырубила меритократическое начало в Советском Союзе, оставив Россию единственной страной без своей меритократии. Весь русский опыт самоосвобождения утопили в помойном, намеренно оскорбляющем человека «сталинистском антисталинизме» гласности. Перестройка разрушила того советского человека, который знал, чем и как спастись. Это был отказ от Спасения, потеря шанса, уже и дорого оплаченного страной. Русский корабль опять затонул при входе в гавань, «когда все жертвы уже были принесены», как говорил Черчилль про 1917 год. Ничего демократического в этом не было. Это уничтожило все, зачем я действовал, и к началу 90-х я был человек отчаявшийся.

Александр Филиппов: Пока я не готов сделать какие-то далеко идущие выводы, но их характер ясен. Мысль возникла только в связи с тем, что мы начали упоминать Лифшица. Разные люди именно с ним связывают проблематику так называемой консервативной революции в СССР. Но, при этом, само понятие консервативной революции крайне размыто. Речь идет, естественно, о советском варианте консервативной революции, потому что понятие имеет только очень локальный исторический смысл.

Многие коллеги независимо друг от друга говорили мне об этой идее, об исследовании сталинской консервативной революции, ее последствиях и т.д. Я не готов играть этим термином, у меня всегда все внутри сопротивляется, когда происходят слишком быстрые переносы из одной страны в другую, с одной эпохи на другую, но есть очень важные сближающие параметры. Сейчас даже не стоит специально концентрироваться на них, но — были бешеные комсомольцы в 60-е годы, которые ставили на технологии, на развитие техники, на необходимость революционного преобразования во всем Советском Союзе. Было мощнейшее коммунарское движение, которое началось в начале 60-х. Все это можно отнести по ведомству консервативной революции. По крайней мере, некоторые аналоги в Германии еще до Первой мировой войны очень хорошо известны.

А когда я слушаю вас, то получаю иную перспективу. Невозможно себе представить, чтобы в этот нарратив вплелся мотив уничтожения земного шара для слияния обобществившегося человечества с преображенной природой. Некоторые вещи просто не могут быть произнесены в рамках определенного нарратива. Этого не только не было у вас, но этого и не могло у вас быть ни при каких обстоятельствах. Та линия, которая прочерчивается в вашем нарративе, исключает подобного рода суждения. Я прав?

Г.П.: Да, так. Нигилистом я не был.

А.Ф.: В отличие от таких бешеных комсомольцев, консервативный революционер — это для меня представляется симптоматическим — мыслит некоторые преобразования в политически ограниченной области. Все, что я слышу от вас, звучит в этом ключе: безусловно, есть параллели и переклички с другими странами, возможно, что-то еще, но, в первую очередь, речь идет о том, что главное происходит здесь. Не только главное, но единственное пространство целеполагания, субъект, который пытается обрести будущее, — это все помещается внутрь Советского Союза. И, естественно, дополнением этого, что тоже очень важно для меня, служит интерпретация всего, что работает на крушение Советского Союза (уничтожение не отдельных, пусть даже жизненно важных элементов, а пространства этой системы), как инфернальной ситуации. Вместо того чтобы построить систему, гармонизировать, заставить звучать, по-человечески перенастроить плохо натянутые струны, нам предлагается полное схлопывание и переход в какой-то пусть не первозданный, но чудовищный хаос. Безусловно, это видение происходящего присутствует именно у радикального консерватора. Очень важны слова, которые я услышал уже сейчас: работа против меритократического принципа. Меритократический принцип предполагает установление разделения, продвижение достойнейших. А что значит работа против меритократического принципа? Это значит стирание различений, смешение того, что не должно быть смешано, установление какофонии на том месте, где должна была быть установлена гармония. Таким образом, опять-таки консервативный принцип сохранения различий, иерархий дает о себе знать.

Я готов взять назад любую из этих характеристик, которую я мысленно прибавляю к тому, что было вами сказано, чтобы объяснить это для самого себя. Но если хотя бы половина из них, хотя бы четверть верна, то, безусловно, здесь есть важный аспект того, что называют консервативной революцией. Я не настаиваю на том, чтобы эти слова звучали в опубликованном варианте, потому что они обязывающие, и плохо обязывающие. Я их произношу здесь для того, чтобы добиться внутренней ясности внутри разговора. Впоследствии это можно заменять любого рода эвфемизмами. Для меня важнее то, что за ними стоит, тот набор важных вещей: доверие к политическому, зафиксированное пространство, понимание необходимости дифференции и иерархии внутри него, гармонизация. Но приоритет того, что происходит внутри движения, над невнятно понимаемыми судьбами человечества, вкупе с желанием дистанцироваться от традиционализма пополам с национализмом, — об это все проект консервативной революции отчасти и разбивается. Но это тема будущего разговора, это не то, что я бы считал нужным прямо сейчас из вас вытягивать или ставить перед необходимостью сразу реагировать.

В процессе разговора обнаружился очень внятный, идейный, какой-то мировоззренческий смысловой комплекс. Как мне представляется, он обладает, с одной стороны, внутренней динамикой, отчасти не зависящей даже от того, чего хочет человек, входящий в этот способ размышлений. С другой стороны, мы не можем исключать, что этот бессмертный комплекс, который всплывает в разговоре, подспудно ведет внутри нас какую-то работу. Так или иначе, он есть, он есть, он очень важный. И я не мог бы ждать ничего лучшего от такой беседы, чем то, что я получил.

Г.П.: В чем для меня простота жанра философского допроса? Я оцениваю факты своей биографии как самонаводку на цель — как мотивы либо демотиваторы. За это легче уцепиться. Но угнетает необходимость говорить о себе в таких товарных количествах. То, что вы обозначили термином «консервативная революция», для меня скрыто в трудной теме Советского. У меня в сознании она возникает после 1991 года. Содержанием моей биографии последнего двадцатилетия была не мнимость «Российской Федерации», а реальность использования и ликвидации Советского после Беловежских соглашений. Советское остается единственным содержанием т.н. «российского» сегодня еще в большей степени, чем 20 лет назад, и у нас нет знания о нем.

Очень хорошо, что вы поставили здесь тему знания, мне бы она не пришла в голову.

А.Ф.: Мне кажется, что мы к ней потом еще, может быть, придем. Потому что там появляется следующая очень важная тема: как свое знание перевести в работу с теми, кто что-то решает. Естественно, там мы слишком близко подходим к взрывоопасным темам. Однако меня всегда волновало, что вы хотите сделать с людьми наверху, для которых у вас есть какие-то свои слова, и ничего, кроме слов, на самом деле нет. Нужно использовать какие-то слова, чтобы люди, которые в принципе никаким словам вообще уже не верят, вдруг начали делать что-то, что хотя бы отчасти совпадало с вашими намерениями. Это какая-то загадочная техника слова, которая предполагает либо совершенно человеческое, но очень полное знание о том, как устроены обе стороны, либо сверхчеловеческую интуицию. И понятно, что, поскольку затрагиваются действительно эффективные действия и их результат, тема приобретает взрывоопасный характер. Поэтому я предпочел начать именно с исторических вещей, которые не представляют такой опасности в смысле необходимости взвешивать каждое слово.

Продолжение следует

Примечания

↑1. «Клуб социальных инициатив» — одно из лидирующих неформальных объединений в 1986–1988 годах, известен проведением встреч неформальных объединений осенью 1987 года.

↑2. Информационный кооператив «Факт» создан осенью 1987 года.

↑3. «Годы в Белом доме» (1979) — первая мемуарная книга Генри Киссинджера.

↑4. МНВ — минимальное необходимое воздействие (Minimum Necessary Change). Понятие, введенное А. Азимовым в его книге «Конец вечности».

↑5. «Московская трибуна» — общественная организация демократической направленности, созданная в 1988 году. В числе основателей — А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, М.М. Гефтер. Была задумана в форме дискуссионного клуба с целью проведения регулярных дискуссий по наиболее важным проблемам в области экономики, национальных отношений, права, международной политики и культуры.

↑6. «Ждановская жидкость» — первоначально понятие означало средство для заглушения трупного запаха или любого другого сильного зловония, было употреблено Юрием Карякиным в его статье «Ждановская жидкость, или Против очернительства» («Огонек», 1988 г.), разоблачавшей преступления Жданова.

Читать также

Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 1)

Новые темы беседы Глеба Павловского и Александра Филиппова.

Беседа первая. История с биографией. Этика компромисса (часть 2)

Этическое решение — часть политического действия, его победоносности или поражения. Но как угадать, что оно с собой несет?

Комментарии