Глеб Павловский, Александр Ф. Филиппов

Беседа первая. История с биографией. Этика компромисса (часть 2)

Этическое решение — часть политического действия, его победоносности или поражения. Но как угадать, что оно с собой несет?

3 282

3 282

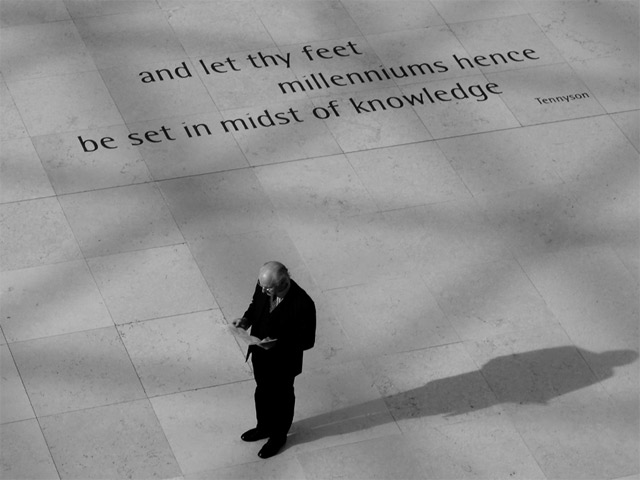

© Manny Morales

Александр Филиппов: Для меня важно все, что я услышал, именно поэтому я хотел бы уточнить. То, что вы принимали за голос совести, было голосом окружающих вас уважаемых людей. Потом этот круг произносит некий вердикт. Частично внятный, частично не высказанный, но…

Глеб Павловский: Это ситуация клуба порядочных джентльменов: вердикт звучит внутри тебя.

А.Ф.: Да, это именно то, что я хотел услышать, это очень важно.

Г.П.: Оттого повторным шоком, когда я вернусь из ссылки, будет то, что остракизма-то не было. Вердикт был во мне самом как саморазрушительная программа, требующая от нарушителя правил доломать себя и прекратиться.

А.Ф.: Вот это место очень интересное, хотя бы секунду задержимся. Вот, он звучит, этот вердикт. Понятно, что есть некая иная инстанция, кроме того прежнего круга. Если бы я писал о вас роман от первого лица, мог бы я сказать, несколько высокопарно: и тогда я обнаружил, что у меня есть еще и другая инстанция?.. Или: я ничего не обнаружил, а обнаружили другие люди, например мой родственный круг? Или это был, скажем, не кто-то из круга людей, окружающих меня, а такая парадигматическая история: революционер в ссылке встречает носителя народной правды? Я понимаю, что это не тот случай, но, грубо говоря, почему бы нет? Например, открывается какой-то другой круг литературы, или происходит обращение через откровение, некий результат внутренней работы, и интенсифицируется некоторая новая инстанция?

Я не психоаналитик и не считаю себя вправе копаться в душе, но мне интересно, что об этом можно сказать сегодня? Теперь об этом можно рассказать, и это, скорее, поучительный рассказ. В нем присутствует то, что, например, Рикёр называл «нарративной идентичностью» [1], она-то и есть состояние рассказчика, реконструируемое в разговоре. Причем в данном случае я условный адресат этого разговора, потому что мы знаем, что это будет опубликовано, и есть некий условно определимый адресат разговора. Но этому адресату, безусловно (я с некоторой наглостью присвою себе право сказать так), интересно знать, как, с сегодняшней точки зрения, происходит концентрация нарративной идентичности, вот этого Я, которое умеет преодолеть звучащие в нем голоса, учреждая инстанцию совести, при том что совесть в значительной степени — это интериоризация референтного для нас круга людей и суждений этого круга.

Г.П.: Внутренний голос, говорящий со мной на ты, обсуждая мои поступки, появился со дня решения о себе в 1968-м и больше не уходил. Но я научился иногда ему возражать: нет, будет по-моему! На суде я осудил свое диссидентство с крайне софистическим аргументом: мол, признаю себя виновным, раз государство считает меня таковым. Далее я попытаюсь превратить эту увертку прямо-таки в политическую позицию. Три года в ссылке я защищал похабное поведение на суде как якобы свой компромисс. Опираясь на то, что до ареста действительно звал диссидентскую среду к диалогу с властью. Итак, суд — это моя политика, моя версия компромисса! Апологетический трэш. Но я одержимо защищаю его. Внутри самобичевание, вовне агрессивная самооборона. Хорошо, что Гефтер отверг эту позицию. Сегодня я думаю, что это меня спасло от слома.

А.Ф.: Не принял с какой стороны? Что в ней кажется неприемлемым для него?

Г.П.: Для него было неприемлемо не падение, а самоапология слома. Он требует признать факт падения и не скрывать его от себя. Аресты 1982 года для него оказываются страшно важны, они даже меняют его исследовательскую программу. Гефтер погружается в исследование русского XIX века как истории сломов и возрождений — декабристы и следствие по их делу, Чаадаев, Пушкин, люди 40-х годов. Падший Пушкин для него — травмированный изменой декабризму поэт, который, переначав себя в «Николаевском Пушкине», становится русским гением. Гефтер втягивает и меня в эти старые распри. Но запрещает использовать великие прецеденты для самозащиты. Что важно, т.к. я от Гефтера вымогал поддержки своего капитулянтства, но с ним этот номер не прошел. Его суждения были интенсивно этическими, хотя не моральными в обычном смысле слова.

А.Ф.: Если можно, как расшифровку источника, чтобы у будущего читателя не было недоразумения. Этическими, но не моральными, — что это, скажите немного сверху.

Г.П.: Не моралистическими, я имел в виду. Гефтер в разговорах постоянно включал русскую историю в обсуждение личных дел. Он требует радикально ясного именования и разбора поступков, претендующих на публичность и соответствие максиме. Он говорил мне: будь на высоте своего поражения.

А.Ф.: Где здесь этическое суждение? Может быть, я слишком копаюсь, но я хочу понять, какое суждение является этическим и почему оно не мораль, не морализация. Мы можем когда-нибудь вернуться к этому. Просто зафиксируем пока момент, который я очень хочу понять.

Г.П.: Тезис Гефтера в отношении моего 1982 года — это не просто политическое поражение, это мое падение. У падения всегда есть основания, но в результате — капитуляция и презренный софизм. Падший обязан встать сам. Я не вправе искать виноватых, ни вербовать жалельщиков и особенно жалельщиц в свой фан-клуб. Не лезть к старым товарищам с поучениями о новой политике.

А.Ф.: Не было ли среди этих рекомендаций также и идеи, что если этот круг оставлен, то надо создавать вокруг себя новый? То есть не столько искать в старом кругу, сколько быть творцом нового. Или эта идея не присутствовала в принципе?

Г.П.: Нет, не вполне так. Диссидентство не мыслило себя особым кругом или средой. Поскольку мы общество, сменить круг нельзя. Но возможна пауза деятельного одиночества — это слова Гефтера. Спокойно обдумав, вынести сложность самого себя. У него был абсолютный аргумент — падший Пушкин 1825 года, падший князь Трубецкой… Всякий падал, но не все после этого поднялись, и не все решились прояснить себе смысл поражения…

А.Ф.: Что бы Гефтер считал не поражением? Например, не поражением было бы отказаться признавать вину?

Г.П.: Да. Он считал категорически исключенным для меня то, что я сделал. Впрочем, и я до ареста считал это для себя категорически исключенным.

А.Ф.: Почему, с его точки зрения, это поражение? Говорил ли он, что здесь есть поражение?

Г.П.: В ссылке мы вели переписку, хотя не все в письмах могли обсуждать. Он знал, что я искал позицию политического компромисса диссидентства с властью по польской модели. Тем более, — говорил он, — позицию нельзя конвертировать в личную выгоду. Софистикой на суде я потерял уникальный шанс. Если бы только я уперся, держась позиции компромисса, могла открыться возможность, которой я искал. Я не мог не понимать доводов Гефтера. Ведь это же и моя логика: когда закладываешь себя целиком в ресурсную базу действия, закрытая ситуация может открыться. А раз так, изволь соблюдать правила игры всерьез.

А.Ф.: Имеем ли мы право сделать вывод, что у него было некое гипотетическое представление о непоражении как о некотором эффекте, некотором результате? Упрись, еще упрись, и тогда…

Г.П.: Нет, Гефтер никогда меня не подстрекал. Упрись значило — будь собой; стой на своем, ограниченном, но не подсказанном.

А.Ф.: Я имею в виду не подстрекательство, а некоторую гипотетическую схему. Если совершившееся реально рассматривается как падение, а длительная упертость — как непадение, то в конце концов как историк, как мыслитель, как теоретик он должен иметь в виду также следующий результат. То есть результат, который, пускай, не будет полной победой, но, по крайней мере, не будет падением.

Я сегодняшний хочу понять: шанс на что? Открылось там окно возможностей, возможностей чего? Упрощая ситуацию, скажу плоскими словами, но не имея в виду какие-либо оценки. Вот существует какая-то игра по воздействию на ситуацию. В этой игре есть круг благородных джентльменов, как было сказано, и есть рычаг-плечо западных СМИ. В какой-то момент какой-то элемент схемы нарушается и происходит то, что произошло. И тут нам говорят: вот если бы проявил большевистскую стойкость, тебе бы открылся шанс.

Г.П.: «Стойкость» не то слово. Но этот ход мысли ему не чужой.

А.Ф.: Я понимаю, что очень грубо это воспроизвел. К тому же интонация недружелюбная. Но я совершенно не постигаю, какой шанс должен был открыться. Я не совершаю никаких однозначных суждений, у меня нет позиции, ни за, ни против, но я не понимаю ничего про шанс, вообще ничего не понимаю. Какой шанс?

Г.П.: Гефтер редко поддерживал мои порывы к быстрой результативности, он считал их этически рискованными. Вообще, он порицал мой прагматизм как клеймо одессита. Однажды купив в Одессе томик Германа Гессе на украинском языке, он поддразнивал меня: что, опять гра в бысер?

Но в данном случае он разбирал мой кейс — идею политики диалога, изложенную мной перед арестом в самиздате. Там я предлагал образ иного диссидентства, разделяющего с властью ответственность за сверхдержаву для спасения Союза от катастрофы. Гефтер говорил: прекрасно, но такому проекту нужен признанный Движением субъект — партнер власти. Ты предлагаешь Движению поменять позицию: отказаться от противостояния в обмен на встречные шаги власти. Если ты этого действительно хотел, твоя задача исключает личный компромисс с КГБ! Надо было создать политика компромисса, с безупречной репутацией в Движении.

Вообще Гефтер ни от кого не требовал безупречной репутации. Но он считал личную твердость обязательной в переговорах о компромиссе. Ради столь высокой ставки надо выстоять в конфликте воль, заставить будущего партнера признать тебя, то есть уступить. С КГБ это трудно, но не исключено. Павловский не Сахаров — власти могли уступить в неважном для них нюансе. Сохранив диссидентскую норму непризнания себя виновным, но заставив их признать тебя компромиссной фигурой, выигрываешь половину игры. С репутацией политика, настоявшего на своем принципе в споре с властью, ты и с Движением можешь говорить тверже. Не сдавшись, я смел бы требовать диалога. А чего может потребовать тот, о ком говорят: «он все слил»?

А.Ф.: Значит ли это, что он эту среду рассматривал в качестве возможного субъекта?

Г.П.: Разумеется, причем субъекта мирового порядка. Гефтер искал в диссидентстве глобальную субъектность и мне предлагал интеллектуальный эксперимент. Лично он не хотел, чтобы я ринулся в большую игру. Можно было загреметь минимум на три года по статье 190-1, а срока тогда продлевали, и три года превращались в шесть, как у В. Абрамкина. Этого он, конечно, не хотел. Но Гефтер категорически отказывался получить на руки сломанную куклу Павловского.

А.Ф.: Он хотел политической ясности?

Г.П.: Да, впрочем, едва ли бы он назвал эту ясность «политической». Для Гефтера человеческое, интеллектуальное и нравственное были синонимы. Он требовал нравственной самоотчетливости.

А.Ф.: То есть это была внятность человеческая.

Г.П.: Да, внятности позиции и речи. Он готов был иметь со мной дело в любом варианте, но требовал, чтобы я не запутывал себя и других.

А.Ф.: Я обещал дать слово организаторам интервью.

Ирина Чечель: Мне все время не хватает какого-то момента червоточинки во всем, что ты говоришь.

Г.П.: Моя биография — это сплошная червоточина. А я в ней большой толстый червяк.

И.Ч.: «Большой червяк» выползает из твоего ареста. А до него, до 1982-го? У тебя было ощущение недостаточности, которую ты преодолеваешь на социальном уровне? Ты предлагаешь историю своей судьбы как способ увидеть, что преодоление возможно? И, в этой связи, как в 1970-е годы ты видел верность себе? Что значило для тебя быть верным себе и предполагать, что, включая себя в схему действия, тебе большее доступно и на большее можно идти, даже не обращая внимания на некоторые этические границы?

Г.П.: Конечно же, волюнтаристский соблазн был. Останавливала память того, что я работаю на сложность, даже когда Движение — нет. Диссидентство также слишком однозначно. Я раздвигаю пространство возможного, но я не нигилист.

Ощущение недостатка сопровождает меня всю жизнь, оно со мною всегда. Мне тяжело во всякой плотной среде. С ее неизбежно пошлыми мемами и банальностями, которые навлекают мой скепсис. Как публицист в самиздате я стал критиком диссидентства, быть верным значило для меня уличать в потере реальности. Наш журнал «Поиски» искал выходы из недостаточности диссидентства, ради этого в редакции соединились такие разные люди, ради этого мы рисковали. «Поиски» отбросили догму, что с героями борьбы нельзя полемизировать.

Мне не нравилось, что американский термин «диссидентство» был взят для самоназвания. Но это было частью глобальной игры в эффективную не-политику: надо уметь быть понятным, чтобы тебя признавали в мире. Это как опознавательная схема «свой — чужой».

Многое мне не нравилось. Отсюда к вопросу, который ты задала: да, иногда возникало чувство, что «мне можно» писать биографию поперек моральных прописей. Я старался контролировать себя, да и КГБ поддерживал в тонусе: обыски и допросы не реже раза в месяц. Каждый в принципе знал, чего не делать и где черта, которой хорошие парни отделяются от плохих.

И.Ч.: А внутренняя этическая позиция в чем состоит? Чего ты себе не позволишь, несмотря ни на что? Чем ты готов пренебречь, а чего не позволишь себе никогда в жизни?

Г.П.: Заранее ничего этого знать нельзя. Пока я в сопротивлении, у меня к себе нет претензий, отсюда лихость. Потом я нарушил норму, и грехи лихости меня настигли.

Лихость заключалась в счастье жить вольно. В Советском Союзе 70-х годов жить свободно и весело, как в романе Дюма, дорогого стоит. Помню, я рассмеялся, впервые услышав идиотский термин эпоха застоя. Да где был застой, у вас, что ли? У нас его не было. Было братство риска, уход от слежки, охота твоя и на тебя… Выходят на свет великие книги, и ты их хранитель. В начале 70-х появилась «Вторая книга» [2] Надежды Яковлевны Мандельштам — учебник презрения к капитулянтам. Появляется «Курсив мой» Берберовой [3], Зиновьев. «Архипелаг ГУЛАГ» для меня — вообще судьбическая книга. Она столкнула меня с КГБ, впервые испытала на слом — и усилила близость к Марксу. Я определил себя как марксист от «Архипелага». В этом чувстве мы также сошлись с Гефтером. Вообще особая тема — лирико-политический субъект эпохи. Он был нервен и легок, лих и опасен — для себя, но и для других также.

И.Ч.: Не переносит ли этот субъект эпохи часть своей этической ответственности на внешние моральные авторитеты? Например, поскольку есть Гефтер, следовательно, и у меня всегда есть какая-то этическая граница.

Г.П.: Так и есть. И даже больше, чем ты говоришь. Гефтер — герой веры, я за ним как за каменной стеной. Мое бессознательное этим наслаждалось, пока я не остался один в Бутырках, где сам должен был избрать идентичность.

А.Ф.: Я бы сказал, действительно, какая разница. Хотя, на самом деле, тут есть серьезный вопрос. Я вспомнил во время вашего диалога с Ириной, что для меня самым интересным, привлекательным в вашей биографии было то, что я назвал бы словом «кураж». Ту деятельность, которую вы описываете сейчас, и ее характеристики я воспринимаю как объявление куража, не в смысле самодурства, а в смысле макьявеллиевской вирту, которой нет без полноты, избытка жизненных сил. Одновременно, у меня возникает не очень веселый образ огромной машины, в которой крутятся шестеренки, чудовищно опасные механизмы. И человек, веселый, смелый, с куражом, бегает между этими шестеренками, перепрыгивает с одной на другую. Время от времени ему удается вставить куда-то палку, и машина начинает хрюкать, он говорит: смотрите, она захрюкала, я добился своего. Понятно, что он имеет определенное отношение к общей судьбе громадных механизмов, которые вынуждены к нему как-то приспосабливаться, чтоб перестать хрюкать.

И это тот вопрос, который был для меня важен в течение всего сегодняшнего вечера: ради чего? Я получил один ответ на этот вопрос. Не могу сказать, что он меня на 100% удовлетворяет, но часть ответа, безусловно, здесь уже есть. Я получаю ответ, который возможно не был запланирован, но я его так услышал. То, что я сейчас скажу, скорее всего, вызовет возражения, но я хотел бы сказать, что я услышал. Это знаменитый мем just for fun.

Действительно, какой застой, столько всего интересного! Естественно, что жизнь состоит не только из наслаждений, она включает тяжелые кризисы. Но в Москве 70-х брежневских годов очень интересно жить, как в романах. Чего стоят апокрифические сообщения о побеге из зала суда со сломанной ногой! На меня это всегда производило магическое впечатление. Но здесь в совокупности нарратива возникает то, о чем мой учитель Юрий Николаевич Давыдов применительно к плохо сделанным текстам говорил: в них присутствует дребезжание. В нарративе присутствует дребезжание, причем не от того, что он неумело сделан, а, может быть, оттого, что мы не все законопатили или не все привязали.

Внутри каждого блока почти все хорошо, но отдельные блоки вместе создают очень интересную конструкцию, в которой отсутствует идея познания общего блага. Подчеркиваю, не сама идея общего блага (как я понимаю, это было нечто самоочевидное, мы за все хорошее), но — познание общего блага. Мне очень интересно слышать: мы работали над какой-то темой. Я не понимаю, в данном случае, что значит работать. Я отчасти понимаю, как работает историк: это работа с архивами, с источниками, очень тяжелая вещь, которая имеет мало общего с выстраиванием больших философско-исторических конструкций. Я себе представляю, как работают теоретики. Отличить работу от неработы я могу очень легко. Работа начинается тогда, когда реальность тебя не слушается, то есть получается совсем не то, что должно. А когда реальность — хотя бы в мысли, в познании, — не сопротивляется, это значит, что мыслительной работы было меньше, чем нужно.

Я готов услышать любую критику и возражения моего понимания, но здесь я под работой вижу создание некой интересной конструкции, и потом — ради куража: зачем тогда жить, если не действовать? Жизнь берется в эстетических категориях. Это тоже очень интересная мысль. В описании, как оно идет, постоянно упоминается этика. Это для меня важно, и я ловлю каждое слово, каждый контекст, в котором упоминается слово «этика». Я вижу ее на отдельных отрезках, четко очерченных: это хорошо, это плохо, это порядочно, это непорядочно, здесь ты сохраняешь себя, здесь нет. Я сразу вижу этический комплекс. Но когда дело заходит о более обширных конструкциях, я вижу чистой воды эстетику — эстетика полноты жизни, эстетика удачливости или наоборот (неудачливость скорее некрасива, чем неэтична, скорее неизящна). И главное, я совершенно не вижу нависающей над этим крыши, оболочки идеи блага, когда понятно, что успехом является не то, чтобы эта шестеренка хрюкнула, и не то, чтобы мы их поймали. Я не утверждаю, что работы, вроде той, что была у Ленина в ссылке (сел за статистику и написал «Развитие капитализма в России»), не было в вашем случае, я не могу этого знать. Но я не слышу этого в нарративе.

Г.П.: Кое-что пока оставлю в стороне, перенеся на следующий разговор. Например, сложную тему, что значит работа с Гефтером.

Гефтер, конечно, меня в ссылке жалел, но он не мог жить за меня. И скудость жизни взаперти собственной биографии — с добавленным драйвом этически мотивированных, но неосновательных действий. Я выпал в ссылку и хотел вернуться, не уточняя поначалу — куда, во что? Отсюда попытки выдумать фантомный пункт возвращения, из которого якобы выпал. Создавая в ссылке «переносной модуль» диссидентства, я только потерял время. Не додумывая того, к чему подошел перед арестом, — тезисов о системности сверхдержавы, что она не перестраиваема в то, чего мы от нее хотим. Достаточно серьезные вещи я нащупал, и в ссылке мне следовало ими заняться, а не историей древнего Китая баловаться в перерывах между сменами.

Для меня три года в Коми длилась небезопасная пустота, и скорей удивительно, что я излечил себя. Вернувшись в Москву в 1986-м, я встретил там арестованных в один день со мной ребят из левой группы «Варианты», из института старого Иноземцева. Они все (кроме одного, Ривкина) раскололись, дали обвинительные показания, и их амнистировали еще в начале 1983-го. Но в 86-м году я нашел их полураздавленными людьми; и покойный Андрей Фадин тогда мрачно спрашивал меня: а ты что за Ванька-встанька такой?

Я не согласен со сведением диссидентства к эстетике риска и куража. Да, был драйв, был кураж, были детские скачки на взрослых танках, а было и неподдельное мученичество. Мы были партией большой мировой игры. Я и тогда знал, что мы играем не сами с собой. Мы играли с Политбюро, что укрупняло ставки. Я только перед арестом стал различать гигантскую игровую доску. До того я в упор не видел политики, сводя ее к теологии личного поступка. Советская махина была масштабна, ее инерция была колоссальна, и мы эту инерцию недооценили. Способа оценить ее у нас не было, ведь не было инструментов теории, связанных с политическим действием. Немногие имели вИдение советской системы как целого: Амальрик, но он погиб, Зиновьев, но тот отъехал, или Сахаров, но уж очень специфический опыт. Никто концепцию советской системы не довел до концепции сомасштабного ей действия. Мы заплатили за это невежеством перестройки.

Брежневские годы ждут реконструкции той оборванной игры. Вот я, мальчик из Одессы, не из мощных московских родов Арбата, Кутузовского и Тверской, не из плейбоев столичной культуры, не из дома писателей на «Аэропорте», — легко общался с референтурой Брежнева. Жили мы страшно тесно, как в древнем Риме. И то, о чем я говорил вначале, — модуль выхода, прорыва — было доведено до порога результативного действия. Никто не понимал, каким будет результат. Мы-то надеялись по ходу действия додумать цель. Но недодуманное обернулось утратой цели.

А.Ф.: Я считаю, что это замечательные слова. По ходу действия додумать цель — гениальная формула.

Г.П.: И нередкая манера в русской политике.

Были люди кристально порядочные, которые сохраняли порядочность естественным образом, что для них и усилий не составляло. Были такие, которые, наоборот, из вредности сыпали песок в советские шестеренки. Были просто те, кто готовил себе отъезд. Все было. Но однажды эти живые фигуры составили себя в сильную позицию. С начала 70-х сложилась практика косвенного диалога с верхним кругом. Те думали, как с нами быть, при этом отчасти не отделяя себя от нас. Мы думали, «о чем с ними договариваться», пытаясь перевести это на язык действия. Не получилось у них, не вышло у нас. Но, будь еще года два-три, может, и получилось бы? Я только после той истории с побегом по крышам, лежа в Склифосовском со сломанной ногой, увидел пустоту цели. Что именно мы делаем? Что жертва Валерия Абрамкина, великого человека, дает миллионам спящих в СССР?

Лежал я в Склифе в гипсе, с фальшивым паспортом, обдумывал это и читал. Книга Лимонова «Это я, Эдичка» тогда, в 1980-м, меня благотворно обескуражила. Ну, и сломанная нога, конечно. Я стал видеть, сколько времени теряю на скачки у КГБ на загривке. И испугался, что потерял цель — апгрейда советской системы. Ведь она, бедняжка, нас породила, чтобы спастись, и, если мы не преуспеем, Союзу кранты. Весь следующий год я ходил с этим новым страхом, писал в самиздат и искал, как быть. Потом арест.

Но привычки к системной работе Движение не прививало. В этом его резкое отличие от всех русских движений начиная с 60-х годов XIX века. Много толковых людей в Движении не работали, а бесстрашно выступали. Трудоголик Солженицын от всех отличался. Мы затянули с политическим самоопределением. А в 80-е нашло цунами перестройки и три поколения русского опыта смыло в ничто. Самиздат исчез, сетевые структуры 70-х со всей сложившейся вокруг них этикой перестали существовать, лидеры Движения потерялись и забыли себя.

В начале перестройки я не могу понять: из всего Движения (не считая Андрея Сахарова, разумеется) в Москве политически действовали лишь три человека, и все трое в прошлом были маргиналами — Григорьянц, Новодворская и я. В 70-е годы никто из них не был значим: тогда царили титаны — Лариса Богораз, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев. Но в перестройку старики притихли, их не слышно было до Ельцина. А за это время «владыками дум» стали фарцовщики типа Коротича.

В диссидентстве потерян опыт политического действия, все еще поучительный. И я не согласен с тем, что оно лишь вид неблагоразумия. Но сегодня у меня нет сил для аргументации. Оставим это на второй круг беседы.

И.Ч.: У меня явное ощущение, что ты говоришь не только о диалоге с властью, но и о предложении «равЕнства гордого» (Ходасевич) с ней. Это требование разговора на равных.

Г.П.: Ощущение-то у нас было! Но как от ощущения реально выйти к разговору на равных с Политбюро? Когда в 89-м в Москве появился Адам Михник, я оценил постыдную разницу нашего диссидентства и «Солидарности». Я видел, насколько Адам уверенно отсылается к польскому обществу. С опорой на которое и действует. Субъектом для польских «инаков» была Польша. Этой Польше интеллектуал Михник адресовал свою философию действия и свою политику. Честной отсидкой он сохранил репутацию и мог выступить фигурой компромисса «Солидарности» с генералом Ярузельским. Он и в Москву приехал с формулой «круглого стола», представляя компромисс общества с властью в Польше. Мы ничего подобного не добились, мы так даже не мыслили.

Да, Гефтер дорожил разговором на равных и его требовал от власти. Но еще до ареста я говорил ему: для этого мы должны чем-то стать. Мало считать себя равными Политбюро! Применительно к Союзу как глобальной сверхдержаве наши действия не были продуманы. Мы упивались сильной игровой позицией, но сами почти не играли. И получился лишь яркий интеллектуальный флеш-моб на ядерном складе конца холодной войны. От которого на память мне оставлена хромота: Бог шельму метит.

Продолжение следует

Примечания

↑1. Одно из ключевых понятий П. Рикёра (1913–2005), разработанное в его книге «Я сам как другой» (1990) и других.

↑2. Вышла в Париже в 1972 году.

↑3. «Курсив мой» (1969) — мемуарная книга Нины Николаевны Берберовой (1901–1993).

Читать также

Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 2)

Переход от советского к постсоветскому затронул многие чисто ценностные сферы: новый фрагмент бесед Глеба Павловского и Александра Филиппова.

Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 1)

Новые темы беседы Глеба Павловского и Александра Филиппова.

Избыток памяти как препятствие

История следующего века, какой именно ей быть? Александр Морозов и Михаил Ямпольский в беседе из серии «История / Исторический опыт и их влияние на интеллектуальное становление»

Комментарии