Сергей Ушакин

«Не взлетевшие самолеты мечты»: о поколении формального метода (часть первая)

Поколение формального метода: «невязки»

7 770

7 770

© Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, 1929 год)

…звук наших слов висит, как солнце, в пространстве и не сегодня, так завтра проникнет к вам. Это уже будет тогда, когда в первых словах мы умрем, и будет отзвук, эхо, возвращающееся из леса к вашему слуху.

Казимир Малевич, 1915 г. [1]

Мы в искусстве и науке не дрова, а спички, зажигающие костры. Так береги руки от ожога.

Виктор Шкловский, 1971 г. [2]

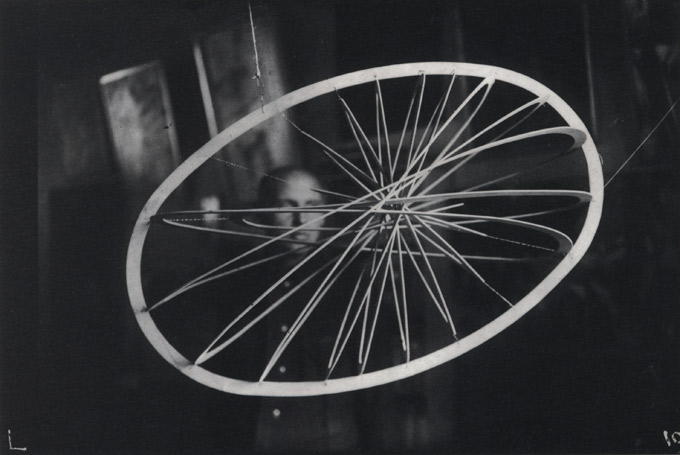

В начале 1920-х годов Александр Родченко — еще не начавший тогда свои эксперименты с фотографией — был занят «строительством» серии пространственных конструкций. На кусках крашеной фанеры или жести он прочерчивал геометрические фигуры — овалы, квадраты или окружности, уменьшая их размеры к центру. Затем плоскость прорезалась по этим линиям, чтобы получившиеся полоски материала можно было превратить в объемную трехмерную вещь, развернув одномерную «плоскость круга» в пространстве [3]. (Илл. 1.)

Густав Клуцис, «Молодежь – на самолеты», 1934 г.

Не имея ни штатива, ни пьедестала, ни верха, ни низа, конструкции должны были парить в воздухе подвешенными на проволоке. В процессе «парения» эти «круги в круге», «овалы в овале» и «квадраты в квадрате» вращались вокруг своей оси, меняя очертания и глубину. Специальное освещение придавало этим изменениям дополнительный эффект: части мобилей были покрыты серебристой эмалью, и лучи света отражались от них, создавая в итоге причудливые материально-пространственные трансформеры. Из всей серии «Плоскостей, отражающих свет» до нас дошла, судя по всему, лишь конструкция № 12, выставленная сегодня в Нью-Йоркском музее современного искусства. (Илл. 2–5.)

Илл. 1. А. Родченко, «Пространственная конструкция №12» («Овал в овале», 1920 г.) на фоне художника. Фото В. Степановой (?), 1923–1924 гг.

Илл. 2–5. А. Родченко, «Пространственная конструкция №12», Музей cовременного искусства, Нью-Йорк. Фото С. Ушакина, 2015 г.

Судьба формального метода во многом напоминает мне эти пространственные конструкции Родченко. Став неотъемлемой частью западной истории модернизма, формальный метод не перестает менять свои очертания и глубину. Лишенный прочной пространственной фиксации, он продолжает «парить», отражая или поглощая брошенные на него лучи света. За сто лет своей жизни формальный метод, не стесненный дисциплинарной пропиской, стал за рубежом мощным источником интеллектуальных проектов, течений и движений. Только за последние полвека формальный метод проявился и в реконцептуализации исторического воображения в Европе на основе формалистской теории жанров в 1970-х годах [4], и в интересе к деконструктивистской архитектуре [5] и постмодернистской эстетике в 1980-х годах [6], и в творческой переработке наследия Дзиги Вертова в «Догме 95» в 1990-е годы [7] или сегодняшних software studies [8], и в «новой формалистской критике» самых последних лет [9]. «Спички» формального метода, о которых говорил В. Шкловский, продолжают зажигать свои костры, но — вдали от дома. На родине судьба формального метода сложилась не очень удачно: развернуться «в пространстве» ему удалось не совсем. Объемные конструкции так, по большому счету, и остались неровно прокрашенными кусками фанеры, на которых кто-то нарезал круги.

Сопрягая далековатых

«У каждой эпохи свой инвентарь реквизиций частного достояния, — писал Роман Якобсон в 1930 году в своей статье на смерть Владимира Маяковского. — История мобилизует юношеский пыл одних поколений, зрелый закал или старческую умудренность других. Сыграна роль, и вчерашние властители дум и сердец уходят с авансцены на задворки истории — частным образом доживать свой век — духовными рантье или богадельщиками» [10]. В своей хлесткой характеристике Якобсон упустил важное: «инвентарь реквизиций» не возникает сам по себе, он создается, накапливается, используется или «сдается в архив» конкретными «кладовщиками» и «инвентаризаторами». Да и мобилизует (и демобилизует) не столько история, сколько «историки» и «архивисты», т.е. все те, кто имеют отношение к производству и циркуляции знания в обществе.

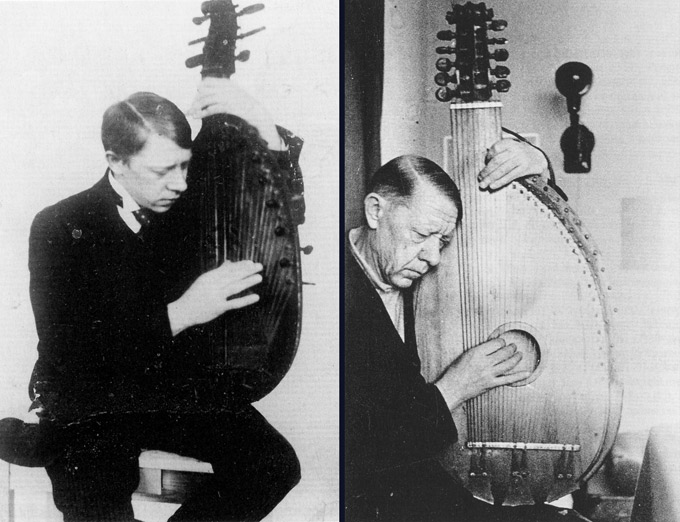

В этой антологии я попытался мобилизовать «пыл, закал и умудренность» того самого поколения, о котором писал Якобсон восемьдесят пять лет назад. Пик деятельности этих людей пришелся на 1920-е годы; к концу 1930-х их творчество было во многом вытеснено если не на задворки советской истории, то уж точно на ее обочину. Кто-то погиб в годы террора (как Сергей Третьяков, Всеволод Мейерхольд и Алексей Ган), кто-то остался за рубежом (как Роман Якобсон). Остальным повезло больше: их тексты, картины, фильмы и фотографии были забыты не совсем, собрания их работ время от времени выходили в свет. Судьба духовного рантье или богадельщика их во многом миновала, но и роль свою это поколение сыграло далеко не полностью. Данная антология — это попытка возобновить тот акт в «новом театре жизни» [11], который поколение формального метода не смогло доиграть до конца. (Илл. 6–7.)

Илл. 6–7. Недопетая песня: В. Татлин с бандурой в 1911 г. и в 1940-е гг.

Это поколение не было ни единым, ни однородным, хотя большинство авторов антологии были связаны друг с другом тесными профессиональными, дружескими, а иногда и вражескими отношениями. Поколение формального метода — это, пожалуй, первое русское поколение, которое восприняло культуру синтетически, поверх дисциплинарных барьеров. Отстаивая «специфичность» той или иной сферы творчества, авторы этого поколения видели в узкопрофессиональном знании не препятствие, а основу для активных интеллектуальных интервенций в смежные и отдаленные области культуры. «Последовательность можно строить с любого места, с любого конца», — будет уверять позднее своих читателей Виктор Шкловский [12]. «Сопряжение далековатых идей» — мысль, подхваченная Юрием Тыняновым у Михаила Ломоносова [13], — окажется одним из основных принципов деятельности этого поколения, будь то контрапункты Сергея Эйзенштейна, контррельефы Владимира Татлина, монтажи Дзиги Вертова, архитектурные проекты Эля Лисицкого, коллажи Александра Родченко или «сдвиги» Романа Якобсона. Фокус на «невязках», «несходстве соединяемого» и «несовпадении при сходстве» [14] станет базовым приемом поколения, позволившим ему с помощью «негативной» аналитики добиваться «положительных» эффектов.

Поколение формального метода, впрочем, было не лишено и своей собственной — политической — «невязки». Лев Троцкий в «Правде» в 1923 году прямо писал о том, что «единственной теорией, которая на советской почве… противопоставила себя марксизму, является, пожалуй, формальная теория искусства» [15], видя в ней «препарированного недоноска идеализма» с «печатью скороспелого поповства» [16]. Пролетарские критики нередко (и не без оснований) находили в литературном формализме ОПОЯЗа (Общество изучения поэтического языка) «мнимо-левую школу в искусстве» [17]. А Г. Лелевич в 1927 году, например, доводил это срывание масок до логического конца, объясняя, кто именно «противостоит» марксизму:

«Выступает ли формализм в образе развязного анекдотчика Шкловского или в образе ученоподобного Эйхенбаума, классовая физиономия этого течения остается той же… По своему классовому облику формализм — это литературная идеология антисоциалистических кругов спецовской интеллигенции» [18].

Если ОПОЯЗ был, условно говоря, «правым крылом» формального метода, то конструктивизм — «своего рода техническое выражение социализма», по словам Корнелия Зелинского [19], — стал его «левым флангом». «Ноги конструктивизма уверенно шагают по земле, — отмечал в своей книге-манифесте Ган, — в то время как все его замыслы там, в коммунизме» [20]. Вне этой — ведущей и направляющей — роли утопического коммунизма невозможно понять и адекватно оценить ни «литературу факта» Третьякова, ни «производственное искусство» Родченко и Степановой, ни урбанизм Лисицкого. Конструктивизм предложил язык «коммунистической расшифровки мира» [21]. И не вина, а беда конструктивистов в том, что доступный им мир очень быстро «ушел в сторону» [22] — и от их языка, и от их утопий.

Принципиальные несходства политических установок представителей формального метода важны, но они не должны скрывать главного: общность этого поколения формировалась, прежде всего, не его политикой, а его эстетикой. В этом отношении лозунг, придуманный Татлиным в 1923 году, показательно верен: «Искусство не правое, не левое, а нужное» [23]. Понимание «нужности» строилось на фундаментальной уверенности в том, что «всякое искусство» — это, прежде всего, «организация материала» [25], и «именно организуемый в данном искусстве материал и должен стать базой для художественной классификации» [25]. «Материалы» искались (и находились) в разных местах. И способы их «организации» редко совпадали. Неизменным оставалось стремление преодолеть традиционную иерархию отношений между «формой» и «содержанием». «Форма» воспринималась не как служебное, вспомогательное и украшающее, но как сущностное, целесообразное и целеустремленное — как конденсированное выражение самого материала, как проявление «внутренней связи вещей» [26]. Эта постепенно оформившаяся «установка на материал» [27] в итоге изменила и социальную позицию самого художника, который, как писал Лисицкий, превращался «из воспроизводителя… в соорудителя нового мира форм, нового мира предметов» [28].

Временно исключенные

Читая сегодня статьи, письма и дневники «соорудителей нового мира форм», сложно не почувствовать и еще одно — социальное — качество, которое связало их воедино: острое переживание утраты своей своевременности, точнее, растущее ощущение собственной принципиальной эстетической, эпистемологической и социальной несовпадаемости со своей (потенциальной) аудиторией. Черный квадрат супрематизма остался неувиденным, писал в 1920 году Лисицкий, потому, что «еще не изобрели подзорную трубу для [этой] новой планеты» [29]. Шкловский через полвека, в 1970-е годы, разовьет эту тему:

«Я создавал науку. Удачи шли сплошняком с 1914 по 1926 год. Были одни победы. Они избаловали меня, и я забыл обычную работу, стал сразу председателем ОПОЯЗа, руководителем. То, что я не знал языки, отрезало меня от мира. Потом я ушел в литературу и кино, опять имел удачи и злоупотреблял легкостью успеха. Злоупотреблял удачей. Презирал оппонентов и даже обычно не читал их. Тут еще вторичную роль сыграли цензурные условия и необходимость зарабатывать. В результате я прожил разбросанную и очень трудную и противоречивую жизнь. Я сжигал огромный талант в печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью. Эйзенштейн уверял, что цемент среднеазиатских зданий иногда замешивали на крови. Я пропустил время занятий философией. Шел без карт. Потом пришло разочарование. Молчание. И то, что я в одной книге назвал “поденщина”. (Илл. 8.) Мировое признание запоздало на 25 или даже на 35 лет. Теперь я признан. Теперь мой прежний друг Роман Якобсон утверждает, что он, а не я, создал то, что называлось “формальным методом” и что родило структурализм. Идет поздний и ненужный спор, и об этом тоже много пишут» [30].

Илл. 8. «Я сжигал огромный талант в печке»: черно-белый мир поденщины.

Обложка книги В. Шкловского, 1930 г.

Это движение — от создания науки — к спорам об авторстве, от избалованности победой — к злоупотреблению легким успехом, от удач — к презрению по отношению к оппонентам, от таланта — к поденщине, молчанию и, наконец, запоздалому признанию — с разной степенью интенсивности характерно для многих представителей поколения формального метода. Понятно, что во многом причина несинхронности таланта и времени, пережитая этим поколением, — в самой структуре авангардистского вызова, который оно бросило обществу. Однако сводить все лишь к радикализму эстетического жеста не стоит: «молчание» в данном случае не предшествовало, а следовало «победам». Молчание было ответом на успех, было отказом в его признании. И вывод Лисицкого о неувиденном «черном квадрате» верен лишь отчасти: «подзорные трубы» уже были изобретены, ими просто не стали пользоваться. Мебелью печку топили вполне сознательно. «Слишком мал был коэффициент полезного действия, — будет вспоминать о своей работе Вертов в 1949 году. — Слишком много времени ушло на борьбу, на доказательства, на разрешения, утверждения, споры, согласования. <…> украли время» [31].

Конечно, этот конфликт между художником и властью, талантом и поклонниками не нов, и из жалоб художников на невостребованность аудиторией можно составить не один сборник. Но мне кажется, что в данном случае амбиции были вполне оправданны. Шкловский с полным правом называл формализм «первой русской теорией, охватившей или охватывающей мир» [32]. Конструктивизм, добавлю, был второй.

Драма поколения формального метода, иначе говоря, не столько в нехватке «признания» (хотя и это отрицать полностью не стоит), сколько в осознании ограниченности перспектив профессионального знания в обществе непрофессионалов. Это осознание возникало постепенно. В 1978 году Шкловский не совсем шутил, когда говорил о том, что после революции его поколение рассчитывало на «диктатуру Академии наук, точнее — диктатуру искусства. <…> мы были убеждены, что это случится» [33]. Эль Лисицкий подчеркивал особенность момента:

«Интеллектуалы, академики ожидали прихода “нового времени” в образе Мессии с сияющим нимбом над головой, в белых одеждах на белом коне, с наманикюренными руками. В действительности новое время явилось в образе русского Ивана с всклокоченными волосами, в изодранной и грязной одежде, босиком, с натруженными кровоточащими руками. В таком явлении эти люди не признали новое время. Они отрешились, бежали прочь и попрятались. Остались только молодые» [34].

Этот разрыв между сложностью задач и образовательным уровнем воспринимался изначально не столько как катастрофа, сколько как возможность. Корнелий Зелинский, например, видел «в громадной дистанции между современной технической культурой, с одной стороны, и производственной нищетой и культурной первобытностью нашей страны — с другой», уникальный шанс, позволяющий конструктивизму стать основным инструментом «мифологического, методологического сближения науки и искусства» [35].

«Решимость отчаяния» [36] иссякла быстро. Для многих «обнажившееся несоответствие между развитием форм художественного творчества и развитием форм материальной культуры, быта» [37] оказалось непреодолимым. «Создание» науки, как оказалось, требовало и «создания» аудитории для этой науки. Болезненный опыт социальной «невязки» творцов и общества стал не столько стимулом для их творческих поисков, сколько причиной их ухода в себя — в вынужденный «узкий профессионализм». Уверенность в том, что «время дует на нас» [38], постепенно сменялась замкнутостью и выживанием за счет «воображения, гордости и иронии» [39]. Установка на «самоценность» своего материала сыграла с поколением формального метода злую шутку, превратив их собственное творчество в герметичный артефакт, в посылку из будущего с необъявленной ценностью и неясным адресатом. Тынянов хорошо сформулировал это ощущение в своем письме к Шкловскому в 1928 году:

«Требую судьбу. Николай Бурлюк, помню, писал стихи:

Я потерялся? Нет меня потеряли,

Как кошелек роняют дамы.

Очень обидно бывает смотреть, как никто не подбирает кошелька» [40].

С жизнью «неподобранного кошелька» поколение «формального метода», впрочем, смирялось с трудом. Оно «тосковало по биографии» [41] и требовало судьбу: кто-то — громко и неотступно, кто-то — чуть тише, но не менее настойчиво. Оно оттачивало свои «требования» в публичных выступлениях и спорах, и интеллектуально-риторический накал тех дебатов и манифестов обжигает до сих пор. Оно не стеснялось — ни своей уверенности, ни масштаба своей миссии, ни силы и возможностей своего таланта. «Я пришел», — объявил Казимир Малевич в 1915 году, тут же пояснив, что пришел он, может, и преждевременно, но не напрасно:

«Мы услыхали в себе шум вихреворота, мир фабрик, мы увидели, как из души огнерабоче-рук срывались ввысь новые птицы; как один за другим, миллионами мчались напоенные бензином, сытые автомобили, как метали машины с горбатых, дугообразных тел огонь, свет, электричество.

<…>

Мы только указали, что мир кости и мяса давно вами съеден, и скелеты лежат на кладбищах.

Мы указали, как на лазейку, на последнюю баррикаду — мир вещей.

И ринулись с баррикады к миру нового преобразования… Мы сейчас живы, мы с вами, мы говорим вам, но слова наши не слышны, уши ваши забиты ватой, ветошью, и до сознания вашего дыхание слов наших не доходит.

Но звук наших слов висит, как солнце, в пространстве и не сегодня, так завтра проникнет к вам. Это уже будет тогда, когда в первых словах мы умрем, и будет отзвук, эхо, возвращающееся из леса к вашему слуху» [42].

Посмертного признания ждать готовы были не все. Вертов — при схожем ощущении невязки между своими эстетическими задачами и общей культурной ситуацией — надеялся не столько на славу после жизни, сколько на ускоренную смерть неприемлемого для него «кинематографа». Решение виделось не в упрощении метода или языка высказывания, но в последовательном формировании аудитории, способной понять всю сложность конструкций:

«МЫ называем себя киноками в отличие от “кинематографистов” — стада старьевщиков, недурно торгующих своим тряпьем.

<…>

МЫ утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть “кинематографии” необходима для жизни киноискусства. — МЫ призываем ускорить смерть ее.

<…>

Нам радость пляшущих пил на лесопилке понятнее и ближе радости человечьих танцулек.

МЫ исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями.

Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку.

<…>

Да здравствует динамическая геометрия, пробеги точек, линий, плоскостей, объемов…» [43]

Устроители нового

Первая мировая, Октябрьская революция 1917 года и Гражданская война, безусловно, во многом определили социальный контекст, на фоне которого формировалось такое «дыхание слов». Россия тогда, по меткому замечанию Шкловского, начинала «разлагаться на первоначальные множители» [44]. Наверное, именно этот опыт «разложения» страны на первоначала, именно это непосредственное наблюдение за «живым организмом, созданным для перегрузок» [45], — т.е. за тем, как сложные социальные системы редуцировались, сжимались, сокращались до своих неустранимых основ, — и стали той антропологической основой, из которой рос непреходящий научный интерес поколения формального метода к базовым элементам, связям и структурам (точка, линия, звук, цвет и т.п.), к той черте, за которой разложение уже становилось невозможным.

Военная и революционная жизнь среди «непрерывной дроби вещей» [46] проявила себя и еще в одной тенденции, характерной для поколения формального метода: в его настойчивом стремлении создать, используя выражение Вертова, новую «азбуку» для нового времени [47]. Опыты по «обнажению сюжетного каркаса» [48] постепенно привели к пониманию того, что «советский режим есть систематический конструктивизм, есть план, обрастающий мясом социализма» [49]. Собственно, данная антология — это во многом еще и фиксация движения от «баррикады мира вещей — к миру нового преобразования», от костей «скелетных конструкций» [50] — к стойкости дискурсивных связей и возможностям художественных плоскостей. От фанерного листа с нарезанными кругами — к объемным пространственным структурам. «От хаоса, от бессознательного нащупывания нужных путей <…> к сознательному их проектированию в любой области, не исключая искусство» [51].

Или, чуть иначе, антология формального метода — это попытка проследить, как в раннесоветской России стихийное разложение и сознательная деконструкция языковых и пластических средств на их «первоначальные множители» сменились созданием новых художественных систем. Эйхенбаум четко зафиксировал эту поворотную точку, настаивая в своей статье 1927 года на том, что надо «уже не спасать литературу, а строить ее» [52]. Шкловский чуть позже подчеркивал: «Нам нужно построить не старую культуру, а новую, и ей научиться нельзя» [53]. Новой культуре учились в процессе ее строительства. Разумеется, литературой эта «учеба на производстве» не ограничивалась: Эль Лисицкий выпустит в Германии книгу, посвященную «реконструкции» архитектуры в Советском Союзе, Сергей Третьяков займется организацией сети рабочих корреспондентов, а Всеволод Мейерхольд начнет в буквальном смысле стройку своего театра.

В определенном смысле разделы антологии — это своеобразная картография строительных площадок и строительных процессов формального метода. Многие из этих «строек» так и не были завершены. «Не взлетевшие самолеты мечты. Сколько их было придумано», — будет потом с горечью писать о них Шкловский [54]. Их действительно было немало. За годы часть этих «самолетов» рассыпалась от старости и ржавчины, но многие разошлись на детали, летая в составе совсем других самолетов под управлением совсем других летчиков…

О плохих едоках

С техническим обслуживанием «самолетам мечты» не повезло, хотя начиналось все довольно бурно — в 1920-е годы формальный метод был излюбленной мишенью критиков [55]. Уже в 1924 году — через десять лет после выхода первой статьи В. Шкловского, положившей начало «формальному методу», — А. Багрий издал подробную аннотированную библиографию работ формалистов и посвященных им исследований [56]. Журналы «ЛЕФ» (и «Новый ЛЕФ»), «Кино-фот», «Советское кино» и «Современная архитектура» (СА) стали основными центрами притяжения авторов формального метода. В 1930-е годы ситуация резко изменилась: журналы либо прекратили свое существование, либо подверглись радикальной «нормализации». На смену жаркой полемике пришло вынужденное молчание, перебиваемое время от времени критикой в жанре доноса [57].

Это молчание, точнее — замалчивание, продлилось довольно долго: интерес к поколению формального метода возобновится лишь во время «оттепели». Первой ласточкой стал сборник статей С. Эйзенштейна в 1955 году. За ним последовали внушительный шеститомник его текстов под ред. С. Юткевича, биография режиссера, написанная В. Шкловским, и сборник «воспоминаний современников» [58]. После 1956 года из спецхрана «освободили» книги С. Третьякова [59], появились тексты Д. Вертова [60] и материалы В. Мейерхольда [61]. В 1960-х годах Н. Харджиев начал выставлять в Музее В. Маяковского в Москве работы Татлина, Малевича, Лисицкого и др. [62]. По фрагментам стали просачиваться статьи и манифесты архитекторов русского авангарда [63], а чуть позже — журналистика и письма А. Родченко [64].

Постепенное формирование в первой половине 1960-х годов московской и тартуской школ семиотики во многом строилось на диалоге с работами авторов формального метода. Лингвистическая ориентация московских семиотиков способствовала популяризации идей Р. Якобсона [65]. В свою очередь, тартуская школа заявляла о своей преемственности с работами Ю. Тынянова. Ведущие представители обеих школ, впрочем, сознательно дистанцировались по отношению к формальному методу. Например, в первом выпуске «Трудов по знаковым системам» (1964) Ю. Лотман, формулируя свой структурно-функциональный подход, счел необходимым подчеркнуть, что «речь идет не о реставрации формализма, а о создании методологии, скорее всего, ему противоположной» [66]. В свою очередь, в середине 1970-х годов Вяч. Вс. Иванов в своих «Очерках по истории семиотики в СССР» будет говорить о «структурной поэтике» как о способе преодоления «односторонности формальной школы, где в центре внимания оказывается самодовлеющий прием» [67]. Несмотря на такую осторожность, интерес к Тынянову выльется в серию биографических исследований [68], а в 1982 году начнут свой отсчет Тыняновские чтения и «Тыняновские сборники» [69]. В 1980-х годах станут доступными и сборники статей Р. Якобсона [70].

Политика возвращения фигур и текстов поколения формального метода, впрочем, оставалась малопредсказуемой. И издательская жизнь внушительного альбома «Татлин» под редакцией Ларисы Жадовой во многом показательна. Книга была подготовлена по-русски для будапештского издательства Corvina, вышла впервые в свет на венгерском языке в 1984 году и была быстро переведена на английский и немецкий [71]. Архивные и журнальные тексты художника и репродукции его работ, собранные в томе, спровоцировали бум интереса к Татлину, который не стихает до сих пор [72]. Но на русском языке книга так и не появилась. Сходная судьба была и у альбома статей и художественных работ Эля Лисицкого. Софи Лисицкая-Кюпперс, вдова художника, подготовила книгу в Новосибирске в 1965 году для немецкого издательства в Дрездене [73]. Английский перевод вышел через год, фактически превратив Лисицкого в ключевую фигуру русского модернизма на Западе [74]. На русский язык книга так и не переведена.

«Отзвук и эхо» формального метода усилятся в 1990-х годах и зазвучат все отчетливее в 2000-е. В 1991 году Третьяковская галерея проведет выставку Эля Лисицкого, которая фактически откроет этого художника заново для российской публики; как дополнение к выставке впервые выйдет сборник искусствоведческих статей художника [75]. В 1995-м, в год шестидесятой годовщины со дня смерти К. Малевича, начнется издание пятитомного собрания его теоретических и критических работ [76]. Наряду с новыми коллекциями материалов авторов формального метода (С. Третьяков, Дз. Вертов, Р. Якобсон, В. Степанова и А. Родченко [77]) постепенно выйдут в свет работы Осипа Брика [78]. С.О. Хан-Магомедов, неутомимый хронограф конструктивистской архитектуры, издаст свои обильно иллюстрированные исторические обзоры [79]. Наконец, в 2006–2010 годах фонд С. Гордеева «Русский авангард» запустит внушительную серию издательских проектов, начиная от репринтов ключевых журналов («Вещь», «Кино-фот» и «Современная архитектура») и заканчивая биографическими очерками «творцов» и «мастеров» русского авангарда [80].

Это обилие публикаций, впрочем, не должно вводить в заблуждение. «Самолеты мечты» так и не взлетели. Разобранный по дисциплинарным «квартирам» формальный метод приобрел академическую солидность и оброс комментариями специалистов, утратив при этом «энергию заблуждения», которая его поддерживала, и «точность ошибок», которой он был так интересен [81]. Печальное наблюдение Тынянова о поколении своих учеников — «мы оказались плохим питательным материалом, а они плохими едоками» [82] — во многом остается верным и сегодня. «Дотыняниться» не получилось [83]: даже история собственно формализма пока так и осталась не написанной в России, и классическими текстами до сих пор считаются монографии, вышедшие в 1950–1980-х годах за рубежом [84].

Стул без мебели

Причины доминирующего положения биографического и генеалогического подхода в отечественных исследованиях формального метода во многом понятны. «Форма, как и идеология, может быть узнана лишь как анахронизм» [85], т.е. в процессе сознательного разрыва исторической преемственности, в ходе целенаправленно практикуемой политики десинхронизации и смещения. Но попытки остранить сам формальный метод, т.е. попытки, которые могли бы создать дистанцию по отношению к идеологическому содержанию литературы и дать возможность воспринять «формальные структуры как формальные структуры» [86], пока нечасты [87]. Вопросы исторической прерывности и способы целенаправленной «анахронизации» формальных структур оказываются в тени стремления структурировать «ход теоретической мысли формалистов» [88] если не линеарно, то метонимически. Любопытно, как при этом вымывается сама методологическая установка формалистов. Эйхенбаум, например, выстраивал свой анализ дневников Льва Толстого, исходя «из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни», и потому «мы должны как бы не верить ни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права»; текст дневника для него был материалом, в котором можно было «усмотреть зародыши художественных приемов» [89]. Исследователи работ самого Эйхенбаума, как правило, придерживаются принципиально противоположной стратегии чтения. Так, для М. Чудаковой дневниковые записи и письма Эйхенбаума служат основой для описания «жизнеповедения» и внутренних мотиваций самого автора [90]. Проблема литературы и литературного текста вытесняется «проблемой писателя». Вместо разбора формальных структур на первое место выходят попытки описать «блуждания [опоязовцев] в поисках самоориентации в современной культуре» [91].

Повторюсь: причины таких подмен и смещений — в попытках жестко увязать метод и его исторический контекст, формы выражения и формы быта, тексты формалистов и историю дисциплины. Безусловно, исторически насыщенные описания, возникающие в процессе этих «увязок», предлагают богатую интеллектуальную этнографию раннесоветского времени [92]. Однако этот же «этнографический» подход — с его акцентом на культурно-исторической специфичности — ведет к тому, что формальный метод либо втискивается «в узкие двери академии» [93], либо «консервируется» в рамках конкретного исторического периода.

На мой взгляд, развертывание формального метода «в пространстве», его «парение», его «освещение» и его «демонстрация» невозможны без его намеренной аналитической (равно как и идеологической, и эстетической) деконтекстуализации, без использования того самого приема, который, собственно, и сделал формалистов — формалистами. Чтобы «пережить деланье вещи» вновь [94], необходимо нарушить сложившиеся категории восприятия, необходимо, как предлагал Шкловский, вырвать «стул из мебели» [95]. Эйхенбаум так пояснял действие этого принципа и его отношение к истории на примере своей работы о Лермонтове:

«Подлинный Лермонтов есть Лермонтов исторический. <…> при этом я вовсе не разумею Лермонтова как индивидуальное событие во времени — событие, которое нужно просто реставрировать. Время и тем самым понятие прошлого не составляет основы исторического знания. <…> Мы изучаем не движение во времени, а движение как таковое — динамический процесс, который никак не дробится и никогда не прерывается, но именно поэтому реального времени в себе не имеет и измеряться временем не может. <…> Изучить событие исторически вовсе не значит описать его как единичное, имеющее смысл лишь в обстановке своего времени. Это — наивный историзм, которым наука обеспложивается. Дело <…> в том, чтобы понять историческую актуальность события, определить его роль в развитии исторической энергии. <…> Исторически понятый факт тем самым изымается из времени. <…> Изучение творчества поэта как непосредственной эманации его души <…> приводит к разрушению самого понятия индивидуальности как устойчивого единства» [96].

«Изъятие» факта из времени, стула из мебели, «вырубание куска действительности средствами объектива» [97] — это и есть то базовое условие, которое позволяет формализовать форму. «Анахронизация» формы, ее разрыв с контекстом дают возможность воспринимать дискурсивные структуры не как свидетельства «непосредственной эманации» души их создателя [98], но как формальные структуры. «Изъятие произведения из литературной системы», писал Тынянов, это шаг навстречу «разъятию самого произведения как системы» [99].

Эти «изъятия», «вырывания» и «вырубания», разумеется, не происходят в вакууме. Я уже отмечал, что установка на «невязку», на «несовпадение при сходстве» стала одним из наиболее характерных признаков поколения формального метода. Здесь я бы хотел расширить геокультурные рамки этой характеристики и «глобализовать» формальный метод, предлагая видеть в нем не только специфическую реакцию русской интеллигенции на разрывы и изломы социальной ткани во время Первой мировой и Гражданской войн, но и проявление более глубокой тенденции.

В своей прелюдии «Что такое современность?» Анри Лефевр называет сознательный поиск «присутствия прерывающих знаков и сигналов» одним из самых характерных проявлений модернизма (modernity). Разрывы, по мнению Лефевра, становились условием свободы, создавая — вскрывая и взрывая — пространства для творчества [100]. На мой взгляд, эстетика разрывов и разрушенных сцеплений [101], предложенная формальным методом, дает возможность воспринимать его не только и не столько как неудавшуюся альтернативу соцреализму (и, шире, культуре сталинизма), сколько как русский вариант модернизма с характерным для него «сознанием историчности как прерывности культуры, текучести материалов, относительности критериев собственных оценок» [102]. Предвосхищая идеи о парадигмальных сдвигах (Томас Кун) и «дискретности истории» (Мишель Фуко), представители формального метода подчеркивали в 1920-х годах особенность своего видения истории: «Не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение» [103].

Илл. 9–10. Разрывы и сцепления. Слева: кадр из фильма Д. Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929 г.). Справа: А. Родченко, «Лестница издательства “Правда”», 1930–1931 гг.

Формальный метод предложил свою версию модернистского описания «мира, который все время запутывается» [104], и в его сцеплениях и невязках разнородного материала, в подчеркнутом совмещении несовпадающих элементов, в монтаже аттракционов можно видеть и отражение (репрезентацию) социальных и идеологических конфликтов того времени, и специфический — модернистский — способ производства выразительных форм. (Илл. 9–10.) Локализация формального метода в рамках теорий и практик модернизма позволяет не только уйти от бесконечных (и не очень продуктивных) попыток видеть в истории формального метода, прежде всего, успешное или неуспешное противостояние его авторов политическому давлению [105], но и расширить тематические и эстетические рамки самого «модернизма», который в России традиционно сводится к представителям символизма и постсимволизма. Иначе говоря, цель такой локализации в том, чтобы освободить пространство дискуссии от «старой мебели» дисциплинарных тем и традиций — для того, чтобы с помощью новых диалогических конфигураций попытаться понять эффект, роль и функции той «энергии диссонансов», которой подпитывалось поколение формального метода [106].

Развивая не до конца

Подобная реконтекстуализация рамок формального метода, разумеется, не нова. В англоязычной литературе работы представителей формального метода давно и прочно воспринимаются как часть «теоретического аппарата модернизма» [107]. Сходную логику можно проследить и в ряде отечественных работ. Например, Илья Калинин в серии статей предлагает избавиться от дисциплинарных попыток нейтрализовать формализм и вернуться к анализу его «модернистского, революционного потенциала» [108]. В нескольких недавних исследованиях советское искусство рассматривается как локальный вариант модернизма [109]. Екатерина Дёготь в своей обзорной книге «Русское искусство XX века» прямо говорит о советском проекте как о проекте «модернизма без отчуждения граждан друг от друга, искусства от жизни и зрителя от искусства, — модернизма, этика, эстетика и институциональное устройство которого базируются на презумпции солидарности и отказе от критики» [110]. Особенности советского модернизма, которые выделяет Дёготь, существенны. Но в данном случае мне бы хотелось выделить не столько отличия советского (или русского) модернизма, сколько те черты, которые делают его частью «общей динамики» эпохи [111].

Маршалл Берман в своей классической работе об «опыте современности» предложил любопытное объяснение русского модернизма разрывов и сцеплений. В качестве исходной точки для своих обобщений Берман приводит цитату из «Записок из подполья» Достоевского, в которой «подпольный» человек почти дословно «повторяет» максиму Шкловского о том, что «сделанное в искусстве» гораздо менее значимо по сравнению с возможностью пережить само «деланье вещи» [112]:

«<…> человек есть животное, по преимуществу, созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было. <…> Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? <…> Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем <…> человек <…> может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не саму цель. <…> Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем<…>» [113]

В этом разрыве между строительством здания и его обживанием, между «переживанием деланья» и использованием «сделанного», между процессом достижения и операционализацией уже достигнутого Берман находит основу принципиального различия между двумя способами модернизации и двумя типами современности: модернизацией, понятой как приключение (adventure), и модернизацией, понятой как повседневность (routine) [114]. Для Бермана особенность русского модернизма заключается не в его источниках или целях. Как и западный модернизм, модернизм в России отличался неутолимой жаждой перемен и уходом от традиций. Как и на Западе, именно город выступал в России ключевым механизмом, принципиальным медиумом, сплавляющим воедино личное и политическое: в этом отношении Петербург Достоевского вполне сопоставим с Парижем Бодлера.

Суть различия между русским модернизмом и модернизмом Запада для Бермана в том, что модернизация-как-приключение, характерная и для западного общества, в России так и не смогла эволюционировать в модернизацию повседневности. Построенные самолеты так и не взлетели; объемные конструкции так и не развернулись в пространстве; диктатуры Академии наук не случилось. Разрыв между «современной технической культурой <…> и культурной первобытностью нашей страны», о котором позднее будет писать Зелинский, определил не только условия осуществления модернизма, но и формы его существования [115]. Русский «модернизм недоразвитости», этот «несомненно странный модернизм» (a distinctively weird modernism), как его называет Берман [116], рос не из фабрик и железных дорог, но из «фантазий и снов» — в том числе о фабриках и дорогах:

«Чтобы соответствовать жизни, которая его породила, он вынужден был оставаться резким, грубым, незавершенным. Замыкаясь в себе, модернизм недоразвитости бичевал себя за свою неспособность единолично изменить ход истории <…> Он вгонял себя в приступы само-ненависти и находил выход лишь благодаря своим неистощимым запасам само-иронии. Западный модернизм, уютно расположившись в своем мире, вряд ли мог бы составить конкуренцию модернизму недоразвитости — с его раскаленным добела отчаянием, порожденным странной реальностью, в которой лежат его корни, и тем невыносимым социальным, политическим и духовным давлением, под гнетом которого модернизм недоразвитости живет и развивается» [117].

И чуть дальше:

«Человек из подполья <…> предвосхитил конструктивизм двадцатого века. После Первой мировой войны это движение широко распространилось по всей Европе, но нигде оно не стало таким мощным и оригинальным, как в России. Модернистский роман с конструированием идеально подходил этой стране — с ее мощной духовной энергией и практически полным отсутствием строительства…» [118]

Разрыв, диссонанс, конфликт, невязка, с одной стороны, привели к эстетическим решениям, в которых этот конфликт не скрывался, но оказывался «первоосновой» новых систем выразительных форм [119], их источником и движущей силой. Эль Лисицкий так объяснял радикализм желаний и практики:

«Во всех странах, кроме России, технические достижения — это обыденность жизни. Архитектор в Америке находится в прямом и постоянном контакте с технологиями, и, возможно, именно поэтому он не требует от технологий больше, чем они способны дать. В нашей стране до сих пор невозможно даже представить городские комплексы подобно тем, что мы видим в Париже, Чикаго или Берлине. И именно технологии могут стать тем мостом, который приведет нас к новейшим достижениям: именно технологии позволили нам перейти сразу от мотыги к трактору, резко сократив длинный путь исторического развития. Поэтому мы хотим внедрить у себя самые современные методы строительства и конструирования — и по этой же причине мы видим в работах и проектах формалистов и конструктивистов пример радикальных экспериментов с конструированием» [120].

Соответственно и структура художественного текста формировалась с помощью разнообразных «контрапунктических методов построения», основанных на «резком несовпадении» используемых средств [121] — будь то звук/образ у Эйзенштейна, тело/текст в театре Мейерхольда или объект/ракурс на фотографиях Родченко.

С другой стороны, «обнажая прием», русский модернизм разрывов и сцеплений тем самым привлекал повышенное внимание к языку, с помощью которого делалось художественное высказывание. Способ высказывания — процесс деланья — оказывался не менее проблематичным, чем само высказывание.

Разумеется, этот интерес формального метода к способу высказывания в процессе высказывания — ключевая черта модернизма как состояния, с его «постоянными экспериментами и поиском нового языка, изобретением новых способов нарративизации и эстетическим выражением условий репрезентации в рамках самой репрезентации» [122]. Русский модернизм в целом и формальный метод в частности отличаются не столько своими вопросами, сколько фоном, на котором они возникали и решались [123]. Художественный или литературный текст становился здесь интересным не только как способ репрезентации (социальных, политических или, допустим, психологических) структур, но и как процесс производства [124]. В этом отношении описания Вертовым сути своей работы, пожалуй, наиболее красноречивы:

«Я Кино-Глаз. Я — глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я его смог увидеть. Я освобождаю себя с сегодня навсегда от неподвижности человеческой, я в непрерывном движении, я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них, я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами, я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь рядом с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами…» [125]

«Техника» писательского мастерства была едва ли не интереснее текста, который писатель мог бы и не писать. (Илл. 11–14.)

Илл. 11–12. Техника художественного ремесла: кадры из фильма Д. Вертова «Человек с киноаппаратом», 1929 г.

Илл. 13–14. Техника художественного ремесла: кадры из фильма Д. Вертова «Человек с киноаппаратом», 1929 г.

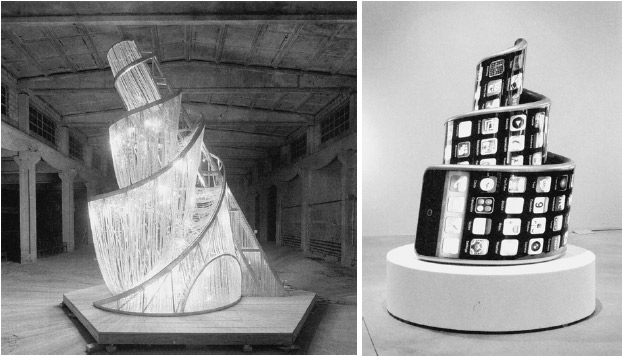

Поколение формального метода, судя по всему, действительно видело в модернизме приключение, возможность пережить деланье вещи, а не ее серийное воспроизводство. В отличие от Бермана, это поколение и не стремилось переводить приключение на рельсы рутинизации. «“Стачка” [Эйзенштейна] была убыточной. “Броненосец “Потемкин” выглядел убыточным», — напоминает нам Шкловский [126]. В этой фундаментальной невязке морфологии произведения и его утилитарного назначения, в этом конфликте между формами выражения и потребностями быта, безусловно, можно видеть типичное проявление «недоразвитости». Но можно пойти и другим путем — чтобы, например, обнаружить в этом последовательном акценте на самоценности и самодостаточности формы корни той специфической «тяги к “становящемуся”» [127], которая не просто сблизила русский модернизм с авангардом — с этим «модернизмом модернизма», как его называет Эндрю Хьюитт [128], но и сделала само различие между «модернизмом недоразвитости» и «модернизмом модернизма» невозможным [129]. При таком прочтении русский модернизм оказывается не столько «модернизмом недоразвитости», сколько специфическим вариантом радикального модернизма, с характерной для него установкой на «недолговременность» эпохи [130], осознанным «правом на нецельный характер» и особой любовью к «шершавым, недоделанным, недоконченным вещам» [131]. «Летатлин» так и не взлетел, но вдохновляет он не своим провалом. Башню Татлина и не пытались возводить, но интересна она не этим… [132] (Илл. 15–18)

Илл. 15–16. Башня Татлина в Париже и Санкт-Петербурге. Фотопроекты семинара «Невозводимый Татлин?!» под руководством Флориана Медикуса и Курта Поланеса, 2009 г.

Илл. 17. Ай Вейвей, «Фонтан света», 2007.

Илл. 18. Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин, 3G International

Примечания

1. Малевич К. Я пришел // Формальный метод: антология русского модернизма / Под ред. С. Ушакина. М.–Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. Т. 1. С. 471. Далее антология в сносках будет обозначаться как ФМ, с указанием соответствующего тома и страниц.

2. Шкловский В. Письма внуку // Вопр. литературы. 2002. № 4. С. 287.

3. Описание работы см.: Родченко А. Опыты для будущего. Дневники, статьи, письма, записки. М.: Грантъ, 1996. С. 115. См. также: Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм: концепция формообразования. М.: Стройиздат, 2003. С. 133–136.

4. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.

5. См. сборник статей, опубликованных к выставке деконструктивистской архитектуры в Музее современного искусства в Нью-Орке в 1988 году: Ph. Johnson and M. Wigley (eds.). Deconstructivist Architecture. Boston: Little, Brown and Company, 1988.

6. См., например: Doody R S. Aphasia as postmodern (anthropological) discourse // Journal of Anthropological Research. 1991. Vol. 47. No. 3. P. 285–303; Drake J. The academic brand of aphasia: where postmodernism and the science wars came from // Knowledge, Technology and Policy. 2002. Vol. 15. No. 1-2. Р. 13–187.

7. Petrić V. Constructivism in film: The man with the movie camera. A cinematic analysis. Cambridge: Cambridge UP, 1987; Stevenson J. Dogme Uncut: Lars von Trier, Thomas Vinterberg and the gang that took on Hollywood. Santa Monica: Santa Monica Press, 2003.

8. Manovich L. Visualizing Vertov // Russian Journal of Communication. 2013. Vol. 5. No. 1. Р. 44–55; Manovich L. Kino-eye in reverse: visualizing cinema // Cinematicity in Media History / Eds. J. Geiger and K. Littau. Edinburgh University Press, 2013. Р. 211–234.

9. См., например: V. Theile and L. Tredennick (eds.). New formalisms and literary theory. L.: Palgrave Macmillan, 2013; Bogel F.V. New formalist criticism: theory and practice. L.: Palgrave Macmillan, 2013.

10. Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // ФМ. Т. 3. С. 349.

11. Лисицкий Эль. Супрематизм миростроительства // ФМ. Т. 3. С. 43.

12. Шкловский В. Энергия заблуждения. Книга о сюжете // В. Шкловский. Избранное: в 2 т. М.: Художественная литература, 1983. Т. 2. С. 460.

13. Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр // ФМ. Т. 1. С. 573.

14. О «невязке» и «несходстве соединяемого» см.: Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // ФМ. Т. 1. С. 896. О «несовпадении при сходстве» см.: Шкловский В. Искусство как прием // ФМ. Т. 1. С. 79.

15. Троцкий Л. Формальная школа поэзии и марксизм // Правда. 1923. 26 июля. С. 2.

16. Там же. С. 4.

17. См.: Гус М. О смешном — о левом Шкловском // На литературном посту. 1928. № 1. С. 23.

18. Лелевич Г. Воинствующий идеализм на фронте литературоведения (Б. Эйхенбаум — «Литература». Прибой, 1927) // Вестник Коммунистической Академии. 1927. № 22. С. 252.

19. См.: Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес: сб. Литературного центра конструктивистов / Под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского. М.: Госиздат, 1929. С. 36.

20. Ган А. Конструктивизм // ФМ. Т. 1. С. 896.

21. Вертов Дзига. Основное «Кино-Глаза», или Вернейший путь к кино-Октябрю // ФМ. Т. 2. С. 79.

22. См.: Эйхенбаум Б. Жизнь ушла в сторону от формализма // Б. Эйхенбаум. Мой временник: художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов / Сост. Ю. Бережнова. СПб.: Инапресс, 2001. С. 581–586.

23. Цит. по: Пунин Н. Рутина и Татлин // Пунин Н. О Татлине. Архив русского авангарда. М.: Литературно-художественное агентство «RA», 1994. С. 70.

24. Мейерхольд В. Биомеханика // ФМ. Т. 3. С. 561.

25. Арватов Б. Искусство в системе пролетарской культуры // На путях искусства: сб. ст. / Под ред. В.М. Блюменфельда, В.Ф. Плетнева и Н.Ф. Чужака. М.: Пролеткульт, 1926. С. 10.

26. Шкловский В. Разговор с друзьями // ФМ. Т. 1. С. 277. О целеустремленности вещных форм см.: Аркин Д. «Эстетика вещи» и наша художественная культура // Печать и революция. 1929. № 4. С. 29–30.

27. См.: Шкловский В. Борьба за форму // ФМ. Т. 1. С. 223.

28. Лисицкий Эль. Проун // ФМ. Т. 3. С. 59.

29. Лисицкий Эль. Супрематизм миростроительства. Т. 3. С. 44.

30. Шкловский В. Письма внуку. С. 277.

31. Вертов Дзига. Одна минута // ФМ. Т. 2. С. 173.

32. Шкловский В. Письма внуку. С. 285.

33. См.: Shklovsky: Witness to an era. Interviews with Serena Vitale / Trans. J. Richards. Champaign: Dalkey Archive Press, 2012. Р. 125.

34. Лисицкий Эль. Новое русское искусство // ФМ. Т. 3. С. 70.

35. Зелинский К. Конструктивизм и социализм. С. 24, 8.

36. Шкловский В. Энергия заблуждения. С. 497.

37. Аркин Д. Изобразительное искусство и материальная культура // Искусство в производстве: сборники Художественно-производственного совета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. М., 1921. С. 13.

38. В. Шкловский — Б. Эйхенбауму, 16 января 1928 г. Из переписки Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума и В. Шкловского // Вопр. литературы. 1984. № 12. С. 190.

39. Так Б. Эйхенбаум описывал состояние Ю. Тынянова в письме В. Шкловскому от 28 апреля 1929 года. Из переписки Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума и В. Шкловского. С. 201.

40. Ю. Тынянов — В. Шкловскому, март — апрель 1928 г. Цит. по: Шкловский В. Город нашей юности // Воспоминания о Юрии Тынянове. Портреты и встречи / Сост. В.А. Каверин. М.: Сов. писатель, 1983. С. 22.

41. Б. Эйхенбаум — В. Шкловскому, 25 июня 1925 г. Из переписки Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума и В. Шкловского. С. 189.

42. Малевич К. Я пришел // ФМ. Т. 1. С. 741.

43. Вертов Дзига. МЫ. Вариант манифеста // ФМ. Т. 2. С. 28.

44. Шкловский В. Сентиментальное путешествие // Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…» М.: Пропаганда, 2002. С. 115.

45. Шкловский В. Письма внуку. С. 291.

46. Шкловский В. Разговор с друзьями. Т. 1. С. 276.

47. Вертов Дзига. Последний опыт // ФМ. Т. 2. С. 149.

48. Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый // ФМ. Т. 3. С. 265.

49. Зелинский К. Госплан литературы // Госплан литературы: сб. Литературного центра конструктивистов / Под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского. М.-Л.: Круг, 1925. С. 20.

50. Лисицкий Эль. Архитектура железной и железобетонной рамы // ФМ. Т. 3. С. 120.

51. Третьяков С. Продолжение следует // ФМ. Т. 2. С. 138.

52. Эйхенбаум Б. Литература и писатель // ФМ. Т. 2. С. 622.

53. Шкловский В. Новооткрытый Пушкин // В. Шкловский. Поденщина. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. С. 182.

54. Шкловский В. Письма внуку. С. 294.

55. Подробную библиографию по истории формального метода можно найти в следующих работах: Ханзен-Лёве О.А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001; Заламбани М. Искусство в производстве. Авангард и революция в советской России 20-х гг. / Пер. с итал. Н.Б. Кардановой. М.: ИМЛИ РАН, 2003; Конструктивизм: Аннотированный библиографический указатель / Сост. А. Морозов. М.: Контакт-Культура, 2006; ЛЕФ (1923–1925), Новый ЛЕФ (1927–1928). Журналы левого фронта искусств: Роспись содержания / Под ред. Н.А. Богомолова. Великий Новгород: Новгородский государственный университет, 2003.

Здесь я укажу лишь несколько наиболее важных полемических статей и обзоров 1920-х годов: Искусство в производстве: сборники Художественно-производственного совета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. М., 1921. См. подборку статей «К спорам о формальном методе» в журнале «Печать и революция» (1924. № 5): Эйхенбаум Б. Вокруг вопроса о формалистах (с. 1–12); Сакулин П.Н. Из первоисточника (с. 12–15); Бобров С. Метод и апологет (с. 16–19); Луначарский А. Формализм в науке об искусстве (с. 19–32); Коган П.С. О формальном методе (с. 32–35); Полянский В. По поводу Б. Эйхенбаума (с. 35–38). Томашевский Б. Формальный метод // Современная литература. Л.: Мысль, 1925. С. 144–153; Удушьев И. (Р.В. Иванов-Разумник). Взгляд и нечто // Там же. С. 154–182. Арватов Б. Искусство и классы. М.-П.: Госиз, 1925. См. статьи: Арватов Б. Искусство в системе пролетарской культуры (с. 9–33); Арватов Б. К марксистской поэтике (с. 132–142); Блюменфельд В. Между двумя методами (с. 34–48) // На путях искусства. Сб. ст. под ред. В.М. Блюменфельда, В.Ф. Плетнева и Н.Ф. Чужака. М.: Пролеткульт, 1926. Лелевич Г. Воинствующий идеализм на фронте литературоведения (Б. Эйхенбаум — «Литература». Прибой, 1927). С. 243–253. Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литературы. Л.: Academia, 1927; Григорьев М. Обнаженная формальная теория (По поводу книги Б. Энгельгардта «Формальный метод в истории литературы». Изд. Academia, 1927 г.) // На литературном посту. 1927. № 17-18. С. 7–13. Коган П.С. Наука о литературе // Общественные науки СССР. 1917–1927. М.: Работник просвещения, 1928. С. 246–270. Ефимов Н. Формализм в русском литературоведении. Смоленск, 1929. См. подборку статей о формальном методе: Переверзев В.Ф. Социологический метод формалистов (с. 3–26); Брейтбург С.М. Сдвиг в формализме (с. 27–45); Добрынин М.К. Вопросы теории литературы (В связи с книгой П.Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» (критическое введение в социологическую поэтику) (с. 46–72); Цейтлин А. От литературы к коммерции (с. 158–169); Благой Д.Д. Формалисты второго призыва (с. 170–176) // Литература и марксизм. 1929. № 1. Ермилов В. Ученик гимназии Шкловского (против формалистского эпигонства) // На литературном посту. 1929. № 7. С. 16–30. Вардин Ил. Платформа конструктивизма. Статья первая // На литературном посту. 1929. № 9. С. 20–28; Вардин Ил. Идеологическая платформа конструктивизма. Статья вторая // На литературном посту. 1929. № 10. С. 19–34. Малахов С. Теория конструктивизма (по поводу сборника «Бизнес») // Печать и революция. 1929. № 4. С. 54–62; Гальперина Е. К проблеме литературной пародии // Печать и революция. 1929. № 12. С. 14–39; Аркин Д. «Эстетика вещи» и наша художественная культура. С. 18–30. Нусинов Н.В. Как Виктору Шкловскому надоело есть голыми формалистскими руками и он обзавелся самодельной марксистской ложкой // Литература и марксизм. 1929. № 5. С. 3–52.

56. Багрий А.В. Формальный метод в литературе (библиография). Владикавказ: Тип. 1-й Владикавказской артели инвалидов-печатников, 1924.

57. См., например: Медведев П. Формализм и формалисты. Л.: Изд-во писателей, 1934.

58. Эйзенштейн С.М. Избранные статьи. М.: Искусство, 1955; Эйзенштейн С. Избранные произведения: в 6 т. М.: Искусство, 1964–1971; Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973; Эйзенштейн в воспоминаниях современников / Сост. Р.Н. Юренев. М.: Искусство, 1974.

59. Третьяков С. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток. М.: Сов. писатель, 1962; Третьяков С. Слышишь, Москва?! Противогазы. Рычи, Китай. М.: Искусство, 1966.

60. См.: Вертов Дзига. Статьи. Дневники. Замыслы. М.: Искусство, 1966. Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1976. См. также: Рошаль Л. Дзига Вертов. М.: Искусство, 1982.

61. См.: Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 т. / Сост. А.В. Февральский. М.: Искусство, 1968.

62. См. подробнее: Харджиев Н. Будущее уже настало // Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: в 2 т. М.: RA. Т. 1. С. 373–375; Khardzhiev N. A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian avant-garde. St. Petersburg: Palace Edition, 2002.

63. См.: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. / Под общ. ред. М.Г. Бархина. М.: Искусство, 1975.

64. Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / Сост. А.В. Родченко. М.: Советский художник, 1982.

65. См. подробнее: Николаева Т.М. Введение // Из работ Московского семиотического круга / Сост. Т.М. Николаева. М.: Языки русской культуры, 1997.

66. Показательно, что, отмечая важность работ Тынянова, Лотман говорил о них как о текстах, «часто без больших оснований причисляемых к формализму». Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1. // Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам. Т. 1. Тарту, 1964. С. 10.

67. Антитезу «односторонности… теории остранения Шкловского», по мнению Иванова, составили «предшественники структурной поэтики» в лице С. Эйзенштейна, Ю. Тынянова и ученых Пражского лингвистического кружка. См.: Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. С. 198.

68. Белинков А. Юрий Тынянов. М.: Сов. писатель, 1965; Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. М.: Молодая гвардия, 1966. См. также: Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи. М.: Сов. писатель, 1983. См. также: Каверин В., Новиков Вл. Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове. М.: Книга, 1988.

69. Первый сборник вышел в 1985 году (Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения (г. Резекне, май 1982 г.). Рига: Зинатне, 1985), последний (на данный момент) — в 2009 году (Тыняновский сборник. Вып. 13. Двенадцатые, Тринадцатые, Четырнадцатые Тыняновские чтения. М.: Водолей, 2009.)

70. См.: Якобсон Р. Избранные работы: пер. с англ., фр., нем. / Сост. В.А. Звегинцев. М.: Прогресс, 1985; Якобсон Р. Работы по поэтике / Сост. М.Л. Гаспаров. М., Прогресс, 1987.

71. Tatlin. Szerkesztette Larisza Alekszejevna Zsadova. Budapest: Corvina, 1984.

72. См., например: Ray M. Tatlin e la cultura del Vchutemas. Roma: Officina, 1992; Boym S. Architecture of the off-modern. N.Y.: Princeton Architectural Press, 2008; Lynton N. Tatlin’s Tower: monument to revolution. New Haven: Yale University Press, 2009; Tatlin: new art for a new world / Ed. by the Museum Tinguely, Basel. Ostfildern: Hatje Cantz, 2012; K. Bollinger and F. Medicus (eds.). Unbuildable Tatlin?! Wien: Springer-Verlag, 2012.

73. El Lissitzky: Maler. Architekt. Typograf. Fotograf. Erinnerungen. Briefe. Schriften / Übergeben von S. Lissiztky-Küppers. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1967.

74. Birnholz A.C. El Lissitzky. New Haven: Yale University, 1973; Mansbach S.A. Visions of totality: Laszlo Moholy-Nagy, Theo van Doesburg and El Lissitzky. Ann Arbor: UMI Research Press, 1980; El Lissitzky: Konstrukteur, Denker, Pfeifenraucher, Kommunist / Herausgegeben von V. Malsy. Mainz: Verlag Hermann Schmidt, 1990; Margolin V. The struggle for utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917–1946. Chicago: University of Chicago Press, 1997. N. Perloff and B. Reed (eds.). Situating El Lissitzky: Vitebsk, Berlin, Moscow. Los Angeles: Getty Research Institute, 2003; O.M. Rubio (ed.). El Lissitzky: the experience of totality. Madrid: La Fábrica, 2014.

75. См.: Эль Лисицкий. 1890–1941. К выставке в залах государственной Третьяковской галереи / Сост. Т.В. Горячева и Н.В. Масалин. М.: Государственная Третьяковская галерея, См. также: Эль Лисицкий. Фильм жизни. 1890–1941: в 7 ч. / Ред.-сост. А. Канцедикас и З. Яргина. М.: Новый Эрмитаж-один, 2004.

76. См.: Малевич К. Собр. соч.: в 5 т. / Под ред. А.С. Шатских. М.: Гилея, 1995–2004.

77. Третьяков С. Страна-перекресток. Документальная проза / Сост. Т.С. Гомолицкая-Третьякова. М.: Сов. писатель, 1991; Третьяков С.М. Кинематографическое наследие. Статьи. Очерки, стенограммы выступлений, доклады. Сценарии / Сост. И.И. Ратиани. СПб.: Нестор-История, 2010. Вертов Дзига. Из наследия. Т. 1. Драматургические опыты / Сост. А.С. Дерябин. М.: Эйзенштейн-центр, 2004; Вертов Дзига. Из наследия. Т. 2. Статьи и выступления / Сост. Д. Кружкова. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. Якобсон Р. Язык и бессознательное: пер. с англ., фр. М.: Гнозис, 1996; Якобсон Р. Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С.И. Гиндин. М.: Российский гуманитарный ун-т, 1999; Якобсон Р. Формальная школа и современное русское литературоведение / Ред.-сост. Т. Гланц. М.: Языки славянских культур, 2011; Автономова Н. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М.: РОССПЭН, 2009. Родченко А. Опыты для будущего. М.: Грантъ, 1996; Степанова В. Человек не может жить без чуда: Письма. Поэтические опыты. Записки художницы. М.: Сфера, 1994.

78. См.: Валюженич А. Осип Максимович Брик. Материалы к биографии. Акмола: Нива, 1993; Поэтика и фоностилистика: Бриковский сборник. Вып. 1 / Отв. ред. Г.В. Векшин. М.: МГУП, 2010; Брик О.М. Ритм и синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи) / Вступительная заметка, подготовка текста и примечания М. Акимовой // Славянский стих. Вып. IX. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. С. 501–550; Методология и практика русского формализма: Бриковский сборник. Вып. 2 / Отв. ред. Г.В. Векшин. М.: Азбуковник, 2014; Брик О. О рекламе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014; Валюженич А. Пятнадцать лет после Маяковского: в 2 т. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015.

79. См., например: Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм: концепция формообразования; Он же. Рационализм [рацио-архитектура]. «Формализм». М.: Архитектура-С, 2007; Он же. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования). М.: Архитектура-С, 2007.

80. Подробную информацию об этом издательском проекте см. на сайте Фонда: http://www.avangard-ru.org/pages/publishing.php

81. См.: Шкловский В. Энергия заблуждения. С. 472–473.

82. Тынянов — Шкловскому, 31 марта 1929 г. Цит. по: Шкловский В. Город нашей юности. С. 27.

83. Лидия Гинзбург писала в письме Борису Бухштабу в 1925 г.: «<…> нет ничего легче, как дотыняниться до того, чтобы за вычетом всех схем остаться при одном понятии отдельной литературной личности». См.: Гинзбург Л. Письма Б.Я. Бухштабу / Подготовка текста, публикация, примечания и вступительная заметка Д. В. Устинова // НЛО. 2001. № 49. С. 328.

84. Эрлих В. Русский формализм: история и теория: пер. с англ. СПб.: Академический проект, 1996; Jameson F. The Prison-House of language: a critical account of structuralism and Russian formalism. Princeton: Princeton University Press, 1972; Ханзен-Лёве О.А. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Пер. с нем. С.А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001; Steiner P. Russian formalism: a metapoetics. Ithaca: Cornell University Press, 1986.

Американская версия формализма, впрочем, не лишена своих особенностей. Ключевые работы по истории формального метода написаны, как правило, учениками Романа Якобсона, склонными отдавать приоритет работам и значению своего учителя. Возможно, именно с этим связано отсутствие качественных англоязычных переводов работ Тынянова, Эйхенбаума и (до недавнего времени) Шкловского. В качестве любопытного симптома данной расстановки сил см. полемику между Ричардом Шелдоном (исследователем и переводчиком Шкловского) и Виктором Эрлихом (учеником Якобсона): Sheldon R. Viktor Shklovsky and the Device of Ostensible Surrender // Slavic Review. 1975. Vol. 34. No. 1. P. 86–108; Erlich V. On Being Fair to Viktor Shklovsky or the Act of Hedged Surrender // Slavic Review. 1976. Vol. 35. No. 1. P. 111–118; Sheldon R. Reply to Victor Erlich // Slavic Review. 1976. Vol. 35. No. 1. P. 119–121. До появления работы Кристины Лоддер (Lodder C. Russian constructivism. New Haven: Yale University Press, 1983) сходный перекос можно было проследить и в исследованиях по русскому конструктивизму. Например, в работе Джорджа Рикки «Конструктивизм: Происхождение и эволюция» (Rickey G. Constructivism: Origins and Evolution. N.Y.: G. Braziller, 1967) ведущей фигурой конструктивизма оказывается Наум Габо, уехавший из России в 1922 году.

85. Hewitt A. Fascist modernism: Aesthetics, politics and the avant-garde. Stanford: Stanford University Press, 1993. Р. 32.

86. Hewitt A. Fascist modernism: Aesthetics, politics and the avant-garde. Р. 32.

87. См., например: Горных А.А. Формализм: от структуры к тексту и за его пределы. Минск: Логвинов, 2003; Калинин И. Севастополь в августе 1855 года. Война, фотография и хирургия: рождение поэтики модерна // НЛО. 2012. № 116-117. С. 32–74; Калинин И. История как искусство членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов) // НЛО. 2005. № 71. С. 103–131.

88. Чудакова М. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Чудакова М. Литература советского прошлого. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 447.

89. См.: Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Дневники (1847–1852) // ФМ. Т. 2. С. 511.

90. «Дневниковые записи конца 1925 г. делают очевидным <…> далеко зашедшее в течение последнего года внутреннее разочарование в прежнем методе, шедшее навстречу внешнему давлению <…>». См.: Чудакова М. Социальная практика, филологическая рефлексия. С. 439.

91. Чудакова М. Социальная практика, филологическая рефлексия. С. 453.

92. См., например: Светликова И.Ю. Истоки русского формализма: традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005; Левченко Я. Другая наука: русские формалисты в поисках биографии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

93. См.: Калинин И. Формальная теория сюжета: структуралистская фабула формализма // НЛО. 2014. № 128. С. 98.

94. Шкловский В. Искусство как прием. Т. 1. С. 136.

95. Шкловский В. Литература вне «сюжета» // ФМ. Т. 1. С. 216.

96. Эйхенбаум Б. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л.: Госиз, 1924. С. 8, 9.

97. Эйзенштейн С. За кадром // ФМ. Т. 1. С. 411.

98. Биография Ю. Тынянова, написанная А. Белинковым, один из наиболее показательных примеров такого рода исследований («Тынянов начал понимать, что жизнь стала лучше, веселее. И поэтому все в “Пушкине” становится лучше, веселее и благоуханнее». См.: Белинков А. Юрий Тынянов. М.: Сов. писатель, 1965. С. 493).

99. Тынянов Ю. О пародии // ФМ. Т. 1. С. 416.

100. См. подробнее: Lefebvre H. Introduction to modernity / Trans. J. Moore. L.: Verso, 1995. Р. 180–181.

101. О разрушении сцеплений см.: Шкловский В. Повести о прозе. Размышления и разборы: в 2 т. М.: Художественная литература. Т. 2. С. 306.

102. См.: Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Сознание историчности и поиски теории: исследовательская проблематика Тынянова в перспективе социологии литературы // Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения (г. Резекне, май 1982). Рига: Зинатне, 1985. С. 115.

103. Тынянов Ю. Литературный факт // ФМ. Т. 1. С. 644.

104. Шкловский В. Энергия заблуждения. С. 493.

105. См., например: Чудакова М.О. Утопия Тынянова-критика // Тыняновский сборник. М., 1998. Вып. 10. С. 388–405; Тоддес Е.А. Б.М. Эйхенбаум в 30–50-е годы (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2002. Вып. 10. С. 563–691.

106. Об «энергии диссонансов» см.: Малевич К. От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм // ФМ. Т. 1. С. 727.

107. Jameson F. The prison-house of language. Р. 90. См. также: Benjamin W. The author as producer // Benjamin W. Reflections: Essays, aphorisms, autobiographic writings / Еd. P. Demetz. N.Y.: Shocken Books, 1978. Р. 220–238; Jameson F. Reflections on the Brecht-Lukács debates // Jameson F. The ideology of theory. Essays, 1971–1986. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. Vol. 2. Syntax of History. Р. 133–147; Photography in the modern era: European documents and critical writings, 1913–1940 / Еd. by C. Phillis. N.Y.: MoMA, 1989. Обзор художественных экспериментов русского модернизма см.: Gray C. The great experiment: Russian art, 1863–1922. L.: Thames and Hudson, 1962. Первый подробный анализ конструктивистских проектов см.: Lodder C. Russian constructivism. New Haven: Yale University Press, 1983; см. также: Gough M. The аrtist as producer: Russian constructivism in revolution. Berkeley: University of California Press; Пэр Р. Потерянный авангард: русская модернистская архитектура. 1922–1932. М.: Татлин, 2007. См. также: Steinberg M.D. Proletarian imagination: self, modernity and the sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press, 2002; Hellebust R. Flesh to metal: Soviet literature and the alchemy of revolution. Ithaca: Cornell University Press, 2003; Kachurin P. Making modernism soviet: the Russian avant-garde in the early soviet era, 1918–1928. Evanston: Northwestern University Press, 2013.

108. См., прежде всего, его статью «Формальная теория сюжета». С. 97–124.

109. См., например: Фоменко А. Монтаж, фактография, эпос. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007; Сидорина Е. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде. М.: Прогресс-Традиция, 2012.

110. Дёготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002. С. 11.

111. Я попытался развить эту идею на ином материале в моей статье «Поле боя на лоне природы: от какого наследства мы отказывались» // НЛО. 2005. № 71. С. 263–298.

112. Фразу Шкловского см. в его статье «Искусство как прием». Т. 1. С. 136.

113. Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Ф.М. Достоевский. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 4. С. 475–476.

114. Berman M. All that is solid melts into air: The experience of modernity. N.Y.: Simon and Shuster, 1982. Р. 242–244.

115. Зелинский К. Конструктивизм и социализм. С. 24.

116. Berman М. All that is solid melts into air. Р. 193.

117. Ibid. Р. 232.

118. Ibid. Р. 244.

119. Эйзенштейн С. Драматургия киноформы // ФМ. Т. 1. С. 357.

120. Лисицкий Эль. Россия: Реконструкция архитектуры в Советском Союзе // ФМ. Т. 3. С. 136.

121. Эйзенштейн С. и др. Заявка // ФМ. Т. 1. С. 351.

122. См.: Huyssen A. Twilight memories: marking time in a culture of amnesia. N.Y.: Routledge, 1995. Р. 130.

123. См. подробнее: Taylor C. Two theories of modernity // Public Culture. 1999. Vol. 11. No. 1. Р. 165.

124. См.: Hewitt А. Fascist modernism. Р. 33–34.

125. Вертов Дзига. Киноки, переворот // ФМ. Т. 2. С. 35.

126. Шкловский В. О между прочим // Советский экран. 1926. 21 мая. С. 1.

127. См.: Тарабукин Н. Искусство дня. Что нужно знать, чтобы сделать плакат, лубок, рекламу, смонтировать книгу, газету, афишу, и какие возможности открывает фотомеханика. М.: Новая деревня, 1925. С. 6.

128. Hewitt А. Fascist modernism. Р. 38.

129. Подробную дискуссию о концепте «русского авангарда» см.: Крусанов А. Русский авангард. М.: НЛО, 2010. Т. 1 (1). С. 7–17. См. также подборку статей «Русский литературный авангард: от границ явления к границам термина» // Русская литература. 2009. № 2. Общетеоретическую дискуссию о различиях между авангардом и модернизмом см.: Hewitt A. Avant-garde and modernism: a theoretical introduction // Hewitt А. Fascist modernism. Р. 20–47.

130. Малевич К. О музее // ФМ. Т. 1. С. 744.

131. Тынянов Ю. Как мы пишем // ФМ. Т. 1. С. 700.

132. См., напр., сборник материалов, симптоматично озаглавленный «Невозводимый Татлин?!»: Unbuildable Tatlin?! / Еd. K. Bollinger, F. Medicus. Wien: Springer-Verlag, 2012.

Источник: Формальный метод. Антология русского модернизма. Т. 1. Системы / Под ред. С. Ушакина. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. С. 9–37.

Продолжение следует

Читать также

Комментарии